「養育費の支払い義務はいつまで?」

「後で変更することもできるの?」

養育費の支払いは“親としての義務”ですが、具体的にいつまでが支払い義務として認められているのか気になりますよね。

基本的に養育費の支払い義務が生じるのは「子どもが成熟するまで」、一般的には20歳までとされています。親や子どもの状況によっては、成年年齢である18歳を超えても支払い義務が続くことがほとんどです。

そこで本記事は、あらゆる状況にいる場合でも養育費の支払い義務がいつまでなのかが分かるようにまとめました。

この記事を読むことで養育費の支払い期間や相場、手続きの方法にいたるまで分かるようになります。

親としての扶養義務を果たすことはもちろんのこと、子どもの健やかな生活や成長を支えるために、しっかり養育費の知識を取り入れていきましょう。

本記事を読んで分かること

- 養育費の支払期間と成年年齢の関係

- 養育費の支払義務の期間や金額が変更になるケース

- 養育費の支払期間でよくあるトラブル

- 養育費の決定や手続をする方法

初回30分無料で電話相談お受けします

【電話相談受付中】

養育費の支払はいつまでか?

養育費の支払い義務は基本的に20歳になる日の月末までと考えるのが一般的です。

確かに、令和4年4月1日以降、成年年齢は20歳から18歳に引き下げられました。

成年年齢の引き下げに伴い養育費の支払い義務も18歳までとなるのか問題となります。

しかし、成人年齢の引き下げがあっても、実務上、養育費の終期は20歳までとされています。

民法から見た養育費の役割も交えて、支払い義務がいつまで続くのか解説します。

そもそも養育費とは

養育費とは、社会的・経済的に自立していない未成熟な子供の生活において必要とされる監護・教育のために支払う費用のことを指します。養育費は、子の両親のうち、親権者ではない親が親権者である親に対して支払われます。

えない」という言い分も認められない強い支払い義務である費用ということを押さえておきましょう。

養育費の支払は20歳まで

養育費は、後述するとおり、成人年齢の引き下げによっても、実務上20歳までとされることが一般的です。

2022年4月1日から民法の改正が施行され、成年年齢が18歳に引き下げられました。

しかし、18歳になったことが社会的自立につながるものとは考えられていません。平成30年における高等教育機関の進学率は81.5%に達しており、成年年齢が引き下げられても、子どもが親の養育監護を必要とする状況に変わりはありません。

そのため、成人年齢の引き下げがあっても、養育費の終期は18歳ではなく20歳までとなります。具体的には、「満20歳に達した日の属する月まで」となります。

養育費の支払いが20歳以降も続く場合

内閣府のデータによると、令和2年(2020年)大学進学率は女子50.9%、男子57.7%となっており、半分以上が高校卒業後に大学に進学しているのが現状です。

そのため、大学卒業時を養育費の終期とすることができるのかが問題となります。

既に在学している場合

大学に進学していれば、大学を卒業するまで就ないため、依然として未成熟であることに変わりはありません。

そこで、離婚時に既に大学に在学している場合や大学に進学することが決まっている場合には、22歳になってから最初に訪れる3月末日までとされることが多いでしょう。仮に、父母間で合意できなくても、判決や審判等で上記の3月までとする判断が下される可能性は高いでしょう。

他方、留年や浪人の可能性もあることを踏まえて、大学卒業時とされることはあまり多くはなく、卒業の可否に関係なく、22歳になってから初めて到来する3月とすることが一般的です。

進路が不確定な場合

他方で、子供が幼齢であり大学進学までかなりの期間がある場合には、20歳までとされることが多いでしょう。ただ、父母間で合意できるのであれば、20歳までとした上で、大学に進学している場合には、22歳に達した日から最初に到来する3月とすることもあります。

さらに、父母の学歴や父母の収入状況によっては、大学進学まで期間があっても判決により22歳に達した日から最初に到来する3月までと判断されることもあります。

東京高決平成29年11月9日

大学卒業までは自ら生活するだけの収入を得られないこと、私立大学への進学を反対していたものの、およそ大学進学に反対していたとはいえないことから、養育費の終期を22歳に達した後の最初の3月までに延長することを認めました。

子の就労能力がない場合

子が成人していたとしても、障害や持病により仕事をしたくても就労できない場合には、親の扶養を要する状態といえます。

このような場合には、子供の生活状況や就労能力の程度を踏まえて養育費の終期を合意することが多いでしょう。子どもが成人したことを理由に養育費の義務から解放されるものではないため注意が必要です。

未成熟の子供を監護する親が非監護親に対して養育費の請求をする方法もありますが、子供自身が親に対して扶養料を請求する方法もあります。

養育費の終期が変更される場合

養育費の支払い義務は、取り決めた期間まで続くことが基本ですが、年月の経過と共に生活・経済状況が変化して取り決めた内容に実情が合わなくなるケースもあります。

養育費の支払い期間や金額の変更が認められるためには、養育費を合意した時に想定していない重大な事情変更が生じたことが必要となります。そのケースとしては、以下の事情が挙げられます。

親権者が再婚して養子縁組をした場合

子どもの親権を持つ“養育費を受け取る側”が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合は、再婚相手にも法的な扶養義務が生じます。

養子縁組をしても実親と親子関係は続きますが、養親となる再婚相手の方が『第一次的』な扶養義務を負うため、再婚相手に扶養できる十分な収入や財力がある場合は、養育費の打ち切りが認められる可能性が高いです。

もしも再婚相手に扶養できるほどの収入がない場合は、減額程度にとどまるでしょう。

ただし、再婚しても養子縁組をしていない場合は、養育費の取り決め内容を変更することは原則としてできません。再婚相手に一定程度の収入があり、これによって、子どもが事実上扶養を受けている場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。

義務者が再婚した場合

養育費の義務者側が再婚をしたとしても、これによっては養育費が打ち切られることはありません。義務者が再婚をしたとしても、義務者と子の親子関係には何らの影響も生じないからです。

ただ、義務者が再婚をして、連れ子と養子縁組をしたり、新たな子が生まれた場合には、義務者の扶養対象者が増えるため、養育費が減額される可能性はあります。

子どもが経済的・社会的に自立した場合

子どもが経済的・社会的に自立した場合、養育費の終期が短縮されることがあります。

というのも、養育費は社会的・経済的に自立していない子どもを扶養するための費用だからです。

18歳に満たない場合でも経済的に安定していたり、結婚をしたりした場合には、『社会的に自立している』と判断されるため、養育費の支払い義務が免除になる可能性があります。

支払い義務者が死亡した場合

養育費の支払い義務者が死亡した場合、養育費の支払い義務は相続されることなく無くなります。

つまり、養育費の支払い義務は、支払い義務者の一代限りの義務とされています(一身専属権)。そのため、死亡時以降に発生する養育費については、相続人に相続されなたいめ、その相続人に対して、将来の養育費を請求することはできません。

他方で、死亡時点で既に発生している未払い分の養育費は、相続の対象となります。

ただ、子供は、支払義務者である親の相続人となります。そうなると、養育費の請求者である親権者は、支払い義務者の相続人である子供に対して、未払い養育費を請求できることになり、実質的に未払い分の回収をすることは困難となります。

養育費の見直し・変更をする手続き方法

一度決めた養育費を変更する場合の手続き方法について解説します。

「養育費の増額・減額をしたい」

「養育費の終期を延長したい」

「相手が話に応じてくれない」

などの状況にいる場合は、こちらの手続き手順を参考にしてください。

当事者間で話し合って内容を決める

まずは当事者間で話し合い、内容を決めていきます。

というのも、養育費は基本的に夫婦間で取り決めることなので、決まった手続き方法はありません。

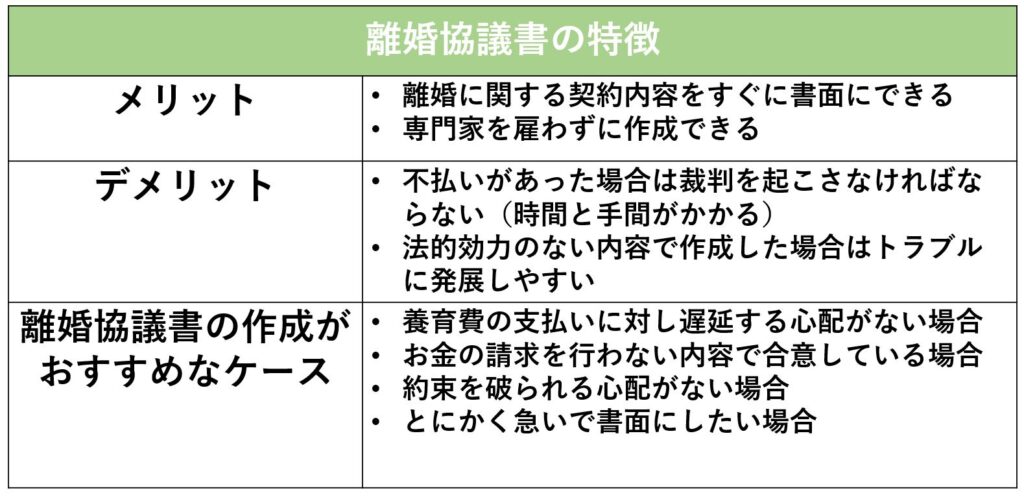

離婚前であっても、離婚した後であっても養育費の内容について変更・決定をする際は話し合いを持ち、『離婚協議書』または『公正証書』にしましょう。

夫婦での話し合いが並行する場合は、お互い納得性を持たせるために“養育費算定表”を活用するとよいでしょう。

▼養育費算定表の一部▼

参考)裁判所『養育費算定表』

養育費算定表とは、複数の裁判官による共同研究のもと作られた算定表で、家庭裁判所でも活用されているものです。

妥当な養育費を決定する有効資料なので、調停でもこちらの算定表が使われています。

養育費算定表はインターネット上で閲覧できるため、話し合いの資料としてご活用ください。

もしも、当事者間での話し合いができない場合は、次の章で紹介する“調停”という方法に進みます。

家庭裁判所にて調停を行う

当事者間での話し合いで取り決めができない場合、家庭裁判所に養育費調停を申立てます。

養育費は夫婦間の同意が欠かせないため、調停へ進んでも話し合いを行いますが、調停では調停委員が双方の話を聞き、養育費の内容をすり合わせていきます。

相手と顔を合わせて話し合いを持つわけでないため、冷静な気持ちで養育費の取り決めがしやすいでしょう。

調停で合意となれば、書面として記録され、手続きは終了となります。

もしも調停を行って合意がなされなかった場合、または当事者一方による出廷がない場合は次に紹介する“審判”へ移ります。

審判で判断される

調停でも養育費の取り決めができなかった場合、裁判官による“審判”に移行します。

審判では、裁判官が夫婦の現状(収入や状況)や、調停で話し合われた内容をもとにして妥当な養育費を算定し、決定します。

審判内容は『審判書』という書類として送付されるため、当事者双方は審判書にて取り決め内容を確認することになります。

Tips!

養育費の取り決めを調停で行った場合は『調停調書』、審判で決定された場合は『審判書』という公的な書面に記録されます。

これは公正証書として法的効力があるため、改めて公正証書を作成する必要はありません。

養育費の期間や支払に関してよくあるトラブル事例

ここでは実際によくある養育費の期間に関するトラブルについて紹介します。養育費に関するトラブルを避けるためにも、どのようなトラブルが起きやすいのかを理解しておくことが大切です。

養育費の終期で対立しているため合意できない

養育費の内容を取り決めるにあたって、「いつまで養育費を支払うか」にお互いの考えを受け入れられず、終期に合意できないというトラブルがよくあります。

例えば、一方が大学を卒業するまで養育費の支払いを求め、もう一方は高校を卒業するまでと主張するケースです。

このように夫婦間の話し合いでまとまらない場合は家庭裁判所に離婚調停を申立て、第三者である調整員に仲裁してもらいながら、妥当な養育費の支払い期間を決めていくことになります。

養育費の支払い期間に主張を持っている場合は、調査員を納得させて「妥当である」と認めさせることがポイントです。

養育費の支払いを勝手に終了された

扶養義務が生じている期間にもかかわらず、合意した養育費が支払われないというトラブルもよくある事例の1つです。また、義務者が勝手に養育費の終期を迎えたと考えて、養育費の支払いを止めることもあります。

養育費の支払が行われない主たる要因は、養育費の取り決めがされていない、又は、取り決めがされていても、その内容が書面化されていない異なります。

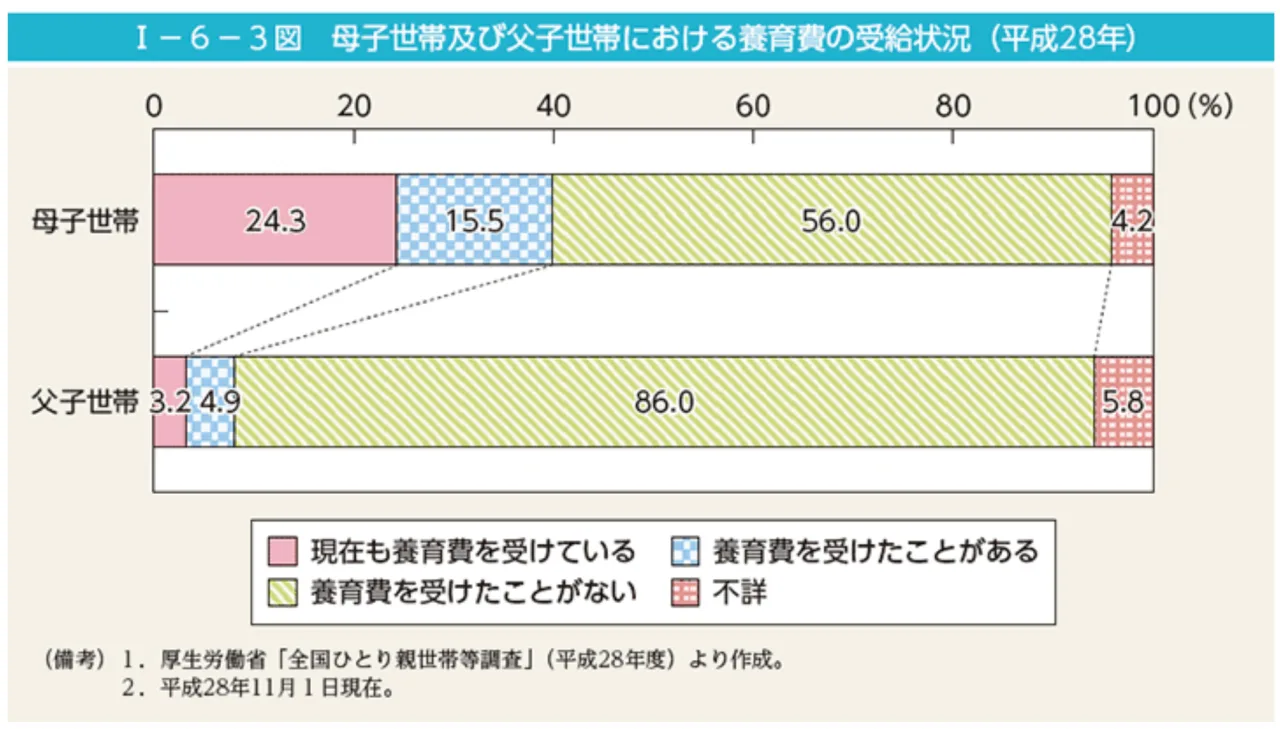

実際に養育費の受給状況は以下のような結果が出ています。

参考)厚生労働省『母子世帯及び父子世帯に置ける養育費の需給状況(平成28年)』

厚生労働省が平成28年に行った調査によると「現在も養育費を受けている」と回答したのは少数で、ほとんどの世帯が養育費を受給できていない状況でした。

ただ、このように受給率が低い現状には『そもそも養育費の取り決めをしていない』という状況が多いことも受給率が低くなっている理由として挙げられます。

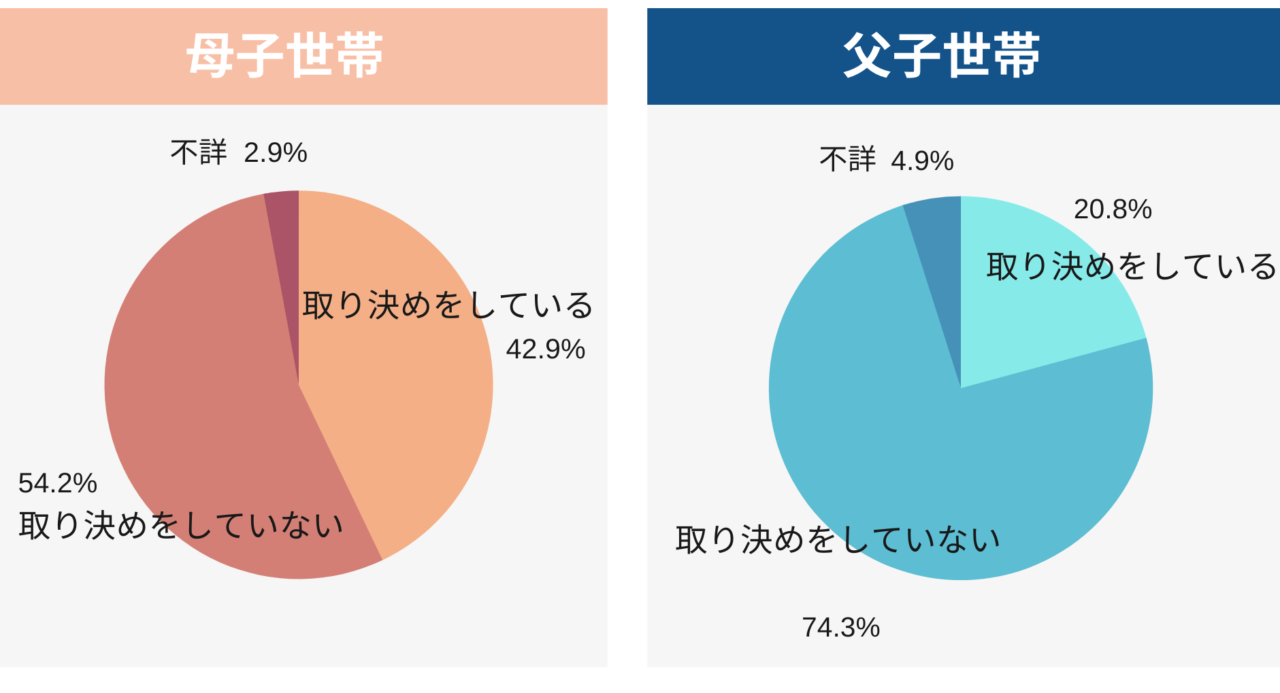

以下は「養育費の取り決めをしたか?」というアンケートの回答結果です。

▼アンケート「養育費の取り決めをしましたか?」▼

参考)厚生労働省『平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告』

全体的にそもそも養育費の取り決めをしていないケースが多いことが分かります。

ちなみに養育費の取り決めしていない理由は、以下の要因があると回答結果も出ています。

取り決めをしていない理由(母子世帯)

| 自分の収入等で経済的に問題がない | 2.8% |

| 取り決めの交渉がわずらわしい | 5.4% |

| 相手に支払う意思がないと思った | 17.8% |

| 相手に支払う能力がないと思った | 20.8% |

| 相手に養育費を請求できることを知らなかった | 0.1% |

| 子どもを引き取った方が養育費を負担するものと思っていた | 0.6% |

| 取り決めの交渉をしたが、まとまらなかった | 5.4% |

| 現在交渉中または今後交渉予定である | 0.9% |

| 相手から身体的・精神的暴力を受けた | 4.8% |

| 相手と関わりたくない | 31.4% |

| その他 | 7.1% |

| 不詳 | 2.9% |

参考)厚生労働省『平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告』

取り決めをしていない理由(父子世帯)

| 自分の収入等で経済的に問題がない | 17.5% |

| 取り決めの交渉がわずらわしい | 0.4% |

| 相手に支払う意思がないと思った | 9.6% |

| 相手に支払う能力がないと思った | 22.3% |

| 相手に養育費を請求できることを知らなかった | 0.4% |

| 子どもを引き取った方が養育費を負担するものと思っていた | 7.0% |

| 取り決めの交渉をしたが、まとまらなかった | 8.3% |

| 現在交渉中または今後交渉予定である | 0.4% |

| 相手から身体的・精神的暴力を受けた | 0.4% |

| 相手と関わりたくない | 20.5% |

| その他 | 5.2% |

| 不詳 | 7.9% |

参考)厚生労働省『平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告』

養育費の取り決めは夫婦間で行うことなので、夫婦の状況が反映されてしまいがちになりますが、養育費は本来子どもの成長を支える役割を持つものです。

養育費の支払いは親としての最低の義務であることはもちろん、親としての愛情表現にもなり、親子の証しにもなることを忘れてはいけません。

次の章では、養育費の支払い期間にまつわるトラブルを防ぐためにできる養育費の決め方について紹介します。

トラブルを避けて養育費の取り決めを行いたい方は読み進めてください。

初回30分無料で電話相談お受けします

【電話相談受付中】

トラブルを避ける養育費の決め方・分担方法

後々のトラブルを防ぐためにできる養育費のポイントは以下の3つです。

- 代理人と立てて養育費の取り決めを行う

- 子どもの成長や進学に伴う引き上げや合意を得る

- 合意内容を書面化する

養育費の決め方について解説します。

代理人を立てて養育費の取り決めを行う

もしも父母間の話し合いや交渉が難しく、トラブルに発展しそうな場合は、弁護士を立てて養育費の取り決めを行うことをおすすめします。

弁護士は法的に代理人として認められているため、当事者は相手方と直接やり取りをすることなく養育費の内容を取り決めることができるからです。

交渉および手続きも任せることが可能なため、「関わりたくない」「交渉できない」という状況でも取り決めを進めることができます。

さらに、文書作成の作成手続きも並行して弁護士が行うため、相手とのやり取りが不要になるだけでなく、難しくてわずらわしい書類作成もする必要がなくなります。

法律の判断に基づいた適切な助言も受けられるため、不利な状況になる可能性を低くすることができるでしょう。後々のトラブルを防ぐ手段として有効なので、弁護士を代理人として立てて取り決めを行うことはおすすめです。

Tips!併せて知っておきたい行政書士の役割

養育費問題を解決するにあたり、行政書士を活用するという方法もあります。

行政書士とは、国家資格を持つ士業で『書類作成のプロ』と呼ばれています。離婚に関する書類作成や、書類を提出する手続きの代行を依頼することが可能です。

ただし、行政書士は法律相談や相手とのやり取りを代理して行うことができないため、取り決めの内容や判断は当事者で行う必要があります。

よって、「話し合いはできるけど合意した内容の書類作成は任せたい」という場合は、行政書士へ依頼するとメリットが得られます。

子どもの成長や進学に伴う引き上げする可能性も話し合う

子どもの成長や進学に伴って養育費を引き上げる可能性も話し合うようにすることもトラブルを防ぐポイントの1つになります。

というのも、子どもがまだ小さいときには、将来必要となる食費や進路が不明瞭で、養育費として必要な金額が具体的に分からない状態だからです。

養育費は取り決め後も増額することは可能ですが、「相手が話し合いに応じない」「合意を得られなかった」など、増額に失敗するケースは珍しいことではありません。

そのため、養育費の取り決め時に成長や進学に伴う引き上げの可能性について話し合い、引き上げの合意を得れば増額できる可能性は高まります。

例えば、「大学に進学する場合は進学費用を負担する」「大学に進学する場合は22歳の年の3月までとする」などを養育費の取り決めに盛り込むといいでしょう。

子どもが小さいときに養育費の取り決めをする場合は、後々のトラブルや後悔を防ぐ方法として、引き上げの可能性についても話し合うことがおすすめです。

合意内容を書面化する

養育費の取り決めた内容は口約束程度にとどまらせるのではなく、書面化することもトラブルを防ぐ対策になります。

なぜなら、口約束は互いの認識の違いが生じやすく、証拠が残らないため「言った、言わない」とトラブルに発展しやすいからです。

養育費は長い年月をかけて支払うものなので、取り決めは時間が経っても効力の続く内容で残しておきましょう。親権者ではない親が負担するべき養育費の月額と終期について明確に規定しておくことが重要です。

養育費を書面にするなら以下2種類の書類があります。

- 離婚協議書

- 公正証書

それぞれの法的効力を把握して書面化する際の参考にしてください。

離婚協議書

離婚協議書とは協議離婚する際の離婚条件を定めた合意書のことを指します。

記載する内容は自由なので、養育費に限定せず、さまざまな事項も含めて記載することができます。離婚時の取り決めに法的な効力を備える契約書になりますが、作成者の制限はないため、夫婦間で作成することが可能です。

ただし、夫婦間で合意のある内容であっても法的効力のない内容で作られた場合は、離婚後にトラブルに発展することもあるため注意が必要です。

また、公正証書ほど強い法的な効力がないため、支払い契約に違反した場合の強制執行(支払い義務者の差押え)の手続きに手間と時間、弁護士を雇う費用がかかることをふまえておきましょう。

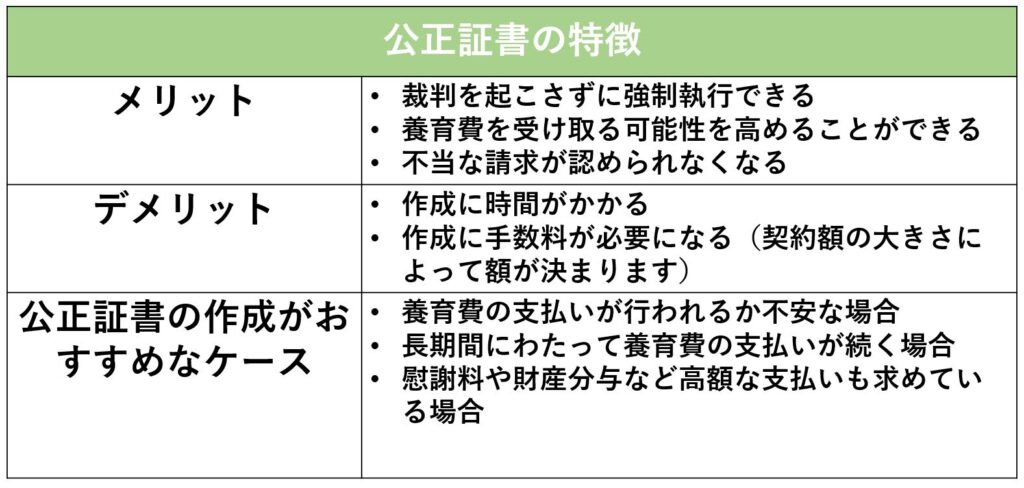

公正証書

公正証書とは“公証人”が作成する契約書です。

養育費や財産分与など、離婚に関する条件を公正証書にすることで強い支払い義務が生じさせることができます。もしも不払いがあった場合、公正証書に「強制執行認諾文言」を規定していれば、裁判などの手続きをしなくても強制執行(支払い義務社の財産を差し押さえる)することが可能になるのです。

このような効力があるため、お金を受け取る側はお金を受け取る確実性を高めることができます。

公正証書は離婚した後でも作成することはできますが、双方の同意と協力がなければ作成はできないため、離婚を取り決める際に公正証書を作成することが一般的です。

初回30分無料で電話相談お受けします

【電話相談受付中】

養育費の取り決めは公正証書を作成するのがおすすめ

養育費の取り決めをしたときは以下のようなメリットを持つ公正証書を作成し、法的効力を持たせた書面にすることがおすすめです。

ただし、安易に作成すると不都合な内容で作成してしまう恐れがあります。そのため、公正証書を作成する場合は慎重に進めることが大切です。

公正証書を作成するおすすめの理由と、作成時の注意点について解説します。

裁判を起こさずに強制執行できる

公正証書を作成していると不払いがあった場合、直ちに強制執行が認められることが公正証書を作成する大きなメリットです。つまり、わざわざ、調停や審判等の裁判所を通じた手続きを経ずに差押えの手続きを行うことができます。

養育費を受け取る可能性を高めることができる

公正証書にて養育費の取り決めを交わすと、契約内容を履行してもらいやすくなるため、養育費を受け取る可能性が高めることができます。

公正証書であれば、即時に給与等の資産を差し押さえることができます。そのため、「支払い義務を完遂させなければならない」という心理的プレッシャーが生まれ、支払いを継続しやすい環境にすることができるのです。

トラブルを防ぐことができる

公正証書は、公証人が、夫婦の双方の意思を確認しながら作成が進められているものであるため、後から「合意した覚えはない」「その条件は不当である」などの言い分が認められなくなるのです。

養育費でお困りの方は難波みなみ法律事務所にご相談ください

「すでに養育費に関する問題を抱えている」

「トラブルを防いで離婚したい」

「公正証書を作成したい」

という場合は、弁護士の力を借りることで問題や悩みを解決できます。

弁護士に相談すると以下のような多くのメリットがあるからです。

弁護士に相談するメリット

- 養育費算定表ではない適正な養育費を導き出せる

- 高額な養育費の獲得が期待できる

- 相手と直接やり取りを行う必要がない

- 調停や審判など面倒な手続きを一任できる

- 未払いを防止する対策が取れる養育費以外(財産分与や年金分割など)の相談もまとめてできる

- 有利な条件についてアドバイスをもらえる

弁護士に対応を依頼するのはハードルが高く、費用が心配という懸念点もあるでしょう。

しかし、養育費は長年支払い義務が生じる費用であり、何より子どものための費用です。

後悔しない条件で養育費の内容を決めるなら、法律について高度な知識を持つ弁護士を味方につけることは賢い選択になるでしょう。

お問い合わせは無料です。難波みなみ法律事務所にお気軽にご相談ください。