DVを理由とした離婚請求をする場合、チェックすべき点としては次のとおりです。

①離婚手続中の身の安全を確保すること

②別居後の生活の安定を図ること

③DV被害の状況を具体的に証明できるように証拠を収集すること

DVのケースでは、DV加害者に加害意識が乏しく、離婚原因だけでなく、財産分与や慰謝料等の離婚条件全般について、話し合いが難航する傾向が強いです。そのため、DV事案における離婚調停では、比較的長期に及ぶか、あるいは、加害者側の離婚条件との開きが大きいため不成立となることが多いです。

DV被害者としては、解決に至るまで、ある程度の時間と労力を要しますので、その間、身の安全や生活の安定を確保することが非常に重要となります。その上で、加害者側からの反論を想定しながら、DV被害を裏付ける客観的な証拠を計画的に収集しておくことも大切です。

今回のコラムでは、これらについて解説していきます。

初回30分無料で電話相談お受けします

【電話相談受付中】

1. DVとは

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者やパートナーなど密接な関係にある人や過去に密接な関係にあった人から受ける暴力のことです。

法的な婚姻関係にある場合に限らず、事実婚や婚姻関係は結んでいないものの一緒に生活している同棲相手、過去に婚姻関係があり現在は離婚した相手なども含まれます。

暴力には、殴る蹴るといった有形力を行使する暴力だけでなく、後述するような、暴言を吐いたり無視をするといった精神的なもの、生活費を渡さない経済的なもの、性的なものも広く含まれます。

1-1.DVの種類

DVにあたる暴力は大きく分けて6種類あります。

| DVの種類 |

|

1-1-1.身体的暴力

殴る(手で行う場合だけに限らず、身体を傷つける可能性のあるもので殴る場合も含まれる)、蹴る、刃物を身体に突きつける、腕をねじる、髪を引っ張る、物を投げつけるなどの行為は、身体的なDVに当たり、刑法における暴行罪や傷害罪に該当するものです。

1-1-2.精神的暴力

大声で怒鳴る、無視する、大切にしている物を捨てる、「誰のお陰で生活できているのだ」「甲斐性なし」となど相手の心を傷つける言葉を言う行為は精神的な暴力に当たります。

1-1-3.経済的暴力

外で働くことを許可しない、生活費を渡さない、社会的暴力携帯電話やメールをチェックする、友人や家族と会わせないなど行動を監視したり制限したりする行為は、経済的暴力とされています。

1-1-4.性的な暴力

嫌がっているのに性的行為を強要する、避妊に協力しないような夫婦間の行為を性的DVを言います。

夫婦間の性行為は、夫婦の信頼関係を維持する上で非常に重要なものです。しかし、そうだからといって、嫌がる配偶者に性行為を無理やりしようとしたり、性的嗜好を押し付ける行為はDVにあたる可能性があります。

1-1-5.子どもを巻き込む暴力

子どもの前で暴力をふるう、子どもに対して暴力をふるうと脅すなどDVにあたる暴力は単独で行われることもありますが、何種類かの暴力が行われる場合もあります。暴力は繰り返し行われ、だんだんエスカレートしていく傾向があるので、早めに対処することが大切です。

1-2.DVが長期化する理由

DVは、その被害者に対して、身体的なダメージだけでなく、深刻な精神的なダメージを与えるものです。

本来であれば、このようなDV被害を受けているのであれば、自宅から退去し別居を開始させれば、DV被害を受けなくても済むように思います。

しかし、現実はそう簡単ではありません。DVを行う配偶者の特徴として、DVを行った後、怪我をしている、あるいは、悲しんでいる相手の状況を見て、我に返り優しく対応したり謝罪をしたりすることがよくあります。

このような配偶者の様子を見て、DV被害がいつか改善されるだろうと期待をしてしまうことがあります。

また、DV被害を受けている配偶者が専業主婦の場合、別居や離婚をすることで経済的に困窮することを危惧し、なかなか別居や離婚に踏み切れないこともあります。

そのほかにも色々な事情が重なり、DV被害を受けているにも関わらず、状況を変えることができず、結果としてDV被害が長期化深刻化してしまうことが多々あります。

2. DVを理由とする離婚

2-1.女性の離婚原因の上位がDV

以下の順位は、妻が家庭裁判所に対して、離婚調停等の手続を行う際の申立ての動機に関する順位です。

1位は性格の不一致ですが、2位から4位の申立ての動機はいずれもDVに該当する可能性のあるものです。このように、夫婦の離婚原因のうち、様々な形態のDVが主要な離婚原因となっていることが分かると思います。

| 女性の離婚原因TOP4 1位 性格の不一致 18,846件 2位 生活費を渡さない13,820件 3位 精神的に虐待する 12,093件 4位 暴力を振るう、10,311件 参照)2019年司法統計 景高裁判所 |

なお、全ての生活費の不交付や精神的な虐待がドメスティックバイオレンスと評価できるというわけではなく、内容や程度によってドメスティックバイオレンスと評価できるものもあれば、これに至らないものもあります。

2-2.離婚原因となりうるDVの種類

民法770条には裁判上の離婚を提起できる5つの要件が定められています。

- 配偶者に不貞行為があった

- 配偶者から悪意で遺棄された

- 配偶者の生死が3年以上あきらかでない

- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない

- その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

DVが離婚原因となるためには、5つめの条項に記された「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたると認められなければなりません。

暴力の内容、頻度、程度などを基準に婚姻を継続し難い重大な事由にあたるか否かが判断されます。

全身にあざが残るほど殴る、流血するほどのケガを負わされる、毎日執拗に暴言を浴びせられる、暴力による骨折などはDVが離婚原因になりえる事例です。

しかし、例えば、暴行の程度が、殺してやると述べながら、首を絞めた上で複数の打撲の怪我を負わせるものであっても、この暴力以外に別の暴力を振るったことがないこと、夫が暴力を振るった経緯について、妻側に夫所有の不動産の権利証を持ち去ったという経緯があることなどを理由として、離婚原因とはならないと判断したものもあります。

他方で、暴力によって後遺障害を残す程の重大な暴力の場合には、たとえ暴行が一回しか行われなかったとしても、この暴力は離婚原因になり得ると考えられます。

また、暴行それ自体が離婚原因とならないような程度のものであったとしても、暴行以外の暴言や経済的虐待の有無や程度、別居期間の年数、加害者の反省の有無や程度などを総合的に考慮して、婚姻関係を継続し難い重大な事由といえるかを判断します。

3. 離婚調停について

3-1. 協議離婚は難しい

DVの被害を受けている側が離婚を持ち出すと相手が逆上して暴力をふるうなど、事態が悪化することは少なくありません。

そのため、DVを受けていることを理由に離婚を考える場合、夫婦間の話し合いで離婚を決める協議離婚は成立しない場合がほとんどです。

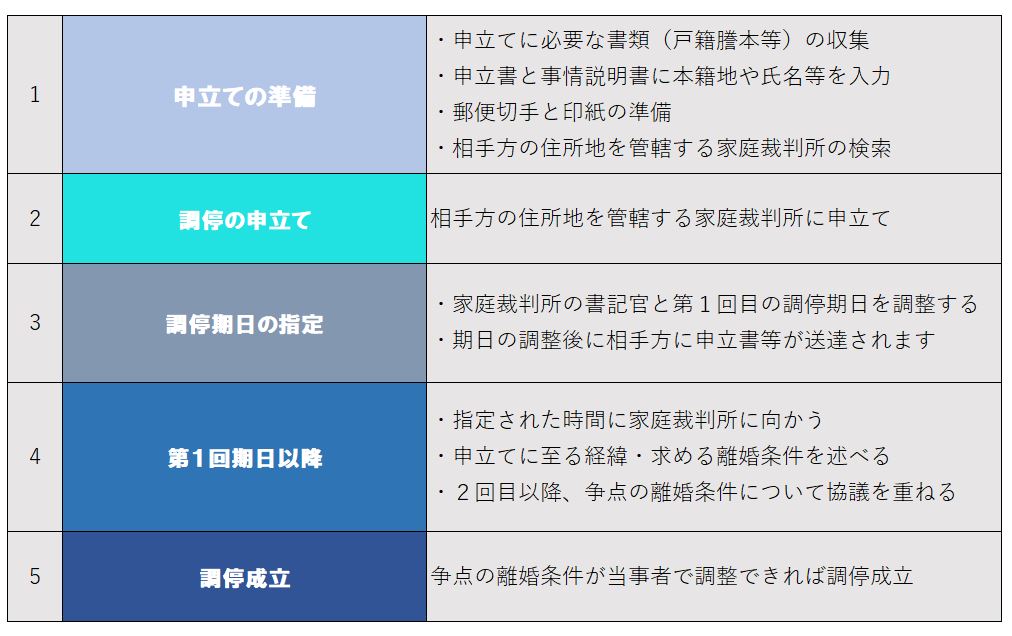

協議離婚が成立しない場合は裁判所に対して離婚調停の申立てを行います。

調停の申立てを行う際には、新たなDV被害を生まないようにするため、DV被害があることを理由に住所などの連絡先を非開示とする申し出を必ずするようにします。

3-2.調停手続の概要

離婚調停は、裁判官と2名の調停委員で構成される調停委員会が仲介し、離婚に関わるさまざまな問題を話し合い、互いに譲歩することで解決をめざすものです。

調停期日においては、申立人と相手方が入れ替わりで調停室に入室し、交互でそれぞれ言い分を述べたり証拠を提出します。

一般的な調停事件でも、申立人と相手方は対面しないように十分な配慮をしてもらえます。DV事案であれば、確実に対面できないようにするため、別階の別室を用意してもらうこともできます。

1回目の調停期日は、申立てから1か月半前後に指定され、おおよそ1か月半から2か月に一度の頻度で調停期日が設定されます。

一回の調停期日の時間は、地域にもよりますが、1時間半から2時間ほど行われます。

このような調停期日を3回から5回ほど実施し、お互い離婚条件について譲歩しながら調停を成立できるように進めていきます。

財産分与や慰謝料といった離婚条件について、夫婦双方で調整ができない場合には、離婚調停は不成立となります。

その場合には、離婚訴訟を提起することになります。

3-3. 速やかに別居を行い身の安全を確保する

DVを行う配偶者と同居しながら調停手続を進めることには深刻な心身の負担を生じさせます。

特にDVの程度がひどい場合は、命の危険すら生じることもあります。

身の安全を確保しながら、離婚に向けた手続を進めるためにも、速やかに別居することが大切です。

実家などに身を寄せることが難しい場合は、配偶者暴力相談センターや内閣府のDV相談窓口に相談するとDV被害者の避難先となるシェルターの情報を提供してくれます。

ただ、シェルターの入所期間は一定期間(2週間ほど)に限定されますので、入所期間中に転居先を探すように努めましょう。

別居する際に居場所が分かると押しかけてくる可能性があるため、相手に住所を知られないようにすることが大切です。

3-4. 別居時の注意

DV加害者が、妻の転居先を追跡して、妻を連れ戻したり、新たな暴行を働くことを防止しなければなりません。

先程述べたシェルターの利用に加えて、利用する携帯電話が夫名義の契約である場合、携帯電話の利用履歴等から別居の居住先を特定されることがあります。

そのため、夫名義の携帯電話の利用はできるかぎり控えるようにした方がいいでしょう。

また、夫の加入する健康保険証を利用する場合にも、その受診歴から転居先を推測させることができます。

そこで、通院が必要な場合には、福祉事務所に相談し、夫の保険証の利用は控えるようにしましょう。

さらに、DVを行う夫が、別居後、妻の転居先や勤務先をうろつくようなことがあれば、後述する保護命令の申立てを行い、身の安全を確保するようにしましょう。

4. 離婚訴訟

4-1. 訴訟は書面主義

離婚調停は、調停委員を介した話し合いの要素が強いですが、離婚訴訟の場合、家庭裁判所の裁判官が審理を主宰しますので、話し合いの要素は基本的にはなく、淡々と証拠に基づく主張を書面により行なっていきます。

離婚訴訟は、原則として当事者が裁判所に出廷して行われます。

弁護士に委任している場合には、証人尋問を実施する場合は除き、訴訟当事者が裁判所に出廷することはありません。

しかし、テレビドラマの強い影響もあるせいか、法廷では、自身の主張を証明するために裁判官に対して長々と演説をするイメージがあるかもしれませんが、離婚訴訟を含めた民事訴訟ではそのような演説をすることはありません。

基本的には、自身の主張を記載した準備書面やこれを裏付ける証拠の提出により訴訟活動を行います。

4-2. 訴訟のスケジュール

離婚訴訟の裁判期日は、通常1か月半から2ヶ月の頻度で行われます。

しかし、夏期休廷やゴールデンウィークなどの長期連休がある場合にはなどがある場合には、次回の裁判期日までの間隔はさらに長くなることもあります。

しかも、裁判手続では、裁判期日に当事者の一方が書面を提出し、次回期日に相手方がその反論を行いますので、その手続の進行は想像よりも遅くなりがちです。

そのため、離婚訴訟では、短くても1年の時間を要することがほとんどでしょう。

全ての事案において、判決がなされるわけではなく、大部分の事案において、裁判官が和解による解決を仲裁します。

それでも、和解による解決ができない場合には、証人尋問を行った上で判決手続となります。

判決を受けて、その内容に納得ができなければ控訴をすることができます。

そのため、訴訟手続が判決や控訴手続まで進行する場合には、さらに解決までの時間を要することになります。

このように訴訟手続が長期に及ぶことに伴い、過大な精神的負担が生じることがよくあります。

4-3. 調停前置主義

離婚調停を省略して、いきなり離婚訴訟を提起することはできません。

法律上、離婚調停を先行させ、これが不成立となって初めて離婚訴訟を提起することができることとなっています(調停前置)。

4-4. 婚姻費用の請求をしておく

調停が不成立となれば、離婚訴訟を提起します。

先程述べたように離婚訴訟はかなり時間を要することが多いです。

その上、DV被害を受けている配偶者は、専業主婦あるいは夫よりも収入の少ない妻であることが多いです。

同居期間中は、夫の収入によって経済的に生活が支えられていましたが、別居によって妻の経済状況は大きく変わります。

そこで、別居後は速やかに夫に対して婚姻費用の請求をし、生活が困窮しないようにします。

婚姻費用とは、別居中の夫婦において、夫婦や子供の衣食住に要する費用や子供の教育費、医療費等を含む生活費のことです。

婚姻費用の金額は、夫の収入と妻の収入、子供の年齢や人数などに応じて計算されます。

婚姻費用の概算であれば、裁判所の公開する算定表に夫婦それぞれの収入をあてはめて算出します。

|

▼婚姻費用の計算方法を解説したコラムは以下をクリック▼ |

専業主婦の場合、たとえ無収入であったとしても、就労することができない事情、例えば、養育監護する子供が幼く保育園等に入園させることができない場合や疾患を患い就労不能である場合でない限り、パートタイマーの収入(約120万円)と同程度の収入は認定されます。

4-5. 離婚訴訟のためにDVの証拠収集をする

DVを理由に離婚請求をしたくても、相手がDVを認めない場合や離婚請求に応じない場合があります。

そのため、客観的な証拠を集めることでDVがあり、それが離婚原因となることを証明できなければなりません。

| DVを証明するための証拠 |

|

4-5-1. 傷跡の写真や動画・ボイスレコーダー

暴力によって傷を受けたときやあざができたときは写真や動画を撮影しておきましょう。

できれば、暴行を受けた被害者が誰であるかを明確にするため、傷痕と一緒に顔も写るようにしましょう。

相手が物を投げて部屋の中が散乱している場合はその状態を撮影した写真や動画も証拠になります。

写真を撮影した日時も分かるように記録しておきましょう。

相手から怒鳴られるなど精神的暴力を受けていた場合は、相手の暴言をボイスレコーダーや携帯のビデオ機能を用いて記録しておくことで証拠になります。

4-5-2. 日記

DVを受けた日時、内容、前後の会話などを記録した日記も証拠となります。

注意点としては、事後的に、過去の複数の暴行を、記憶を辿りながら、遡って日記を作成することはできる限り避けることです。

日記の基になる記憶が正確な内容かを確認することができず、日記の内容の信用性に疑義が生じてしまうからです。

そのため、可能な限り、DVを受けてから時間が経たないうちに、新鮮な記憶に基づき日記を付けるように心がけましょう。

4-5-3. 診断書

DVによるけがやあざなどで医療機関を受診した場合、診断書を書いてもらうことで客観的な証拠になりえます。

後から不利にならないようにするために、医師にはDVを受けたことを申告することが必要です。

4-5-4. 保護命令

保護命令は、中立な司法機関である裁判所が、DVに関係する資料や当事者からの聴き取りを基に発令するものです。

そのため、保護命令が裁判所によって発令されている場合には、これに関する資料は離婚原因を裏付ける証拠となります。

4‐5‐5.刑事事件関連の資料(刑事記録)

妻やその子供が警察に通報し、度を越した暴力を振るった夫が逮捕・勾留されることがあります。時には、起訴にまで至り、罰金刑や執行猶予付の有罪判決を受けることもあります。これら刑事記録は、配偶者による暴力を証明できる有力な証拠となります。

5. 裁判所に保護命令を申立てする

生命身体の危険性が感じられるような暴力を受けている場合は、裁判所に保護命令を申立てする方法があります。

保護命令が発令されると、申立人や申立人の子ども、親族への接近が禁止され、電話もできません。

保護命令に違反すると、相手方は刑罰 (1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。

5-1. 保護命令の具体的な内容

① 接近禁止命令 (10条1項1号)

妻の身辺につきまとったり、妻の自宅やその勤務先等の付近をうろつくことを6か月間禁止する命令です。

② 退去命令 (10条1項2号)

夫婦が別居せずに同居しており、妻が同居する住居から引越しをする準備等をするために、夫に対して、2ヵ月間家を出て行くことを命じ、かつ、その期間その自宅付近をうろつくことを禁止する命令です。

③ 子への接近禁止命令 (10条3項)

夫により子が保育園から連れ去られ、これによって、妻が子供を取り戻すために夫に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められるときに、6ヵ月間、妻と同居している子の身辺につきまとったり、住居や学校等、子供が通常いる場所の付近をうろつくことを禁止する命令です。

④ 親族等への接近禁止命令 (10条4項)

夫が、妻の実家や妻と密接な関係にある親族等の自宅におしかけて暴れることで、妻が夫に会わざるを得なくなる状態を防ぐために必要があると認められるときに、6ヵ月間、その親族等の身辺につきまとったり、住居や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令です。

⑤ 電話等禁止命令 (10条2項)

夫から妻に対する面会の要求、深夜の電話やファックスによる送信、 メール送信など一定の迷惑行為を6か月間禁止する命令です。

5-2. 保護命令のプロセス

5-2-1.事前相談

保護命令を申立てるに先立って、被害者はあらかじめ配偶者暴力相談支援センターあるいは警察に相談することを要します。

なお、配偶者暴力相談支援センターまたは警察への事前相談をしていない場合でも、公証人が認証した宣誓供述書を添付すればよいことに なっています。

しかし、公証人の認証には、手数料が1万1000円を要すること、認証手続に時間を要することを考えると事前相談をすることが簡便でしょう。

|

Tips! 公証人とは、当事者の依頼により、離婚条件や契約内容を「公証」をする専門家です。公証人が在籍する場所を「公証役場」といいます。公証役場は、全国各地に設置されています。 |

5-2-2.保護命令の申し立て

保護命令の申立てを行う地方裁判所は、

- 相手方の住所の所在地

- 申立人の住所または居 所の所在地

- 当該申立てに係る配偶者からの暴力・脅迫が行われた地

うちのいずれかを管轄する裁判所になります。

申立てに際しては、戸籍謄本、住民票のほか、以下の証拠を提出することを要します。

申立人が暴力を受けた場合には、診断書、傷跡の写真、暴力を受けた状況を記載した申立人作成の陳述書などの暴力を受けたことを証明する証拠を提出します。

申立人が生命や身体の脅迫を受けた場合には、脅迫内容を述べられたメールや手紙、音声・動画、脅迫を受けた状況を記載した申立人作成の陳述書はどの脅迫を受けたことを証明できる証拠を提出します。

そして、今後も暴力や脅迫が行われて、さらなる、生命または身体 に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる事情を裏付けるため、陳述書等の証拠を提出します。

なお、保護命令の申立書は、DVを行っていた相手方にも送付されますので、相手方に現住所を知られたくない場合には、別居前に相手方と同居していた住民票上の住所を記載するなどの工夫が必要となります。

5-2-3.申立てから決定まで

申立書を受理されると、裁判官が申立人に対する審尋を行い、申立てに関する事情を聞き取ります。

申立人の審尋後、1週間後くらいに、相手方の意見聴取のための審尋が行われます。

裁判所は、相手方の意見を確認し、証拠を踏まえて保護命令を発令するかどうかを判断します。

5-2-4. 申立てに対する決定

申立てに理由があると認められると、裁判所により保護命令が発令され、相手方には決定書の送達または相手方が出頭した審尋の期日等において言い渡しがなされます。

保護命令が発令された場合、裁判所から申立人の住所または居所を管轄する警察本部に対して、保護命令の内容が通知されます。

その結果、警察が相手方に対し、保護命令の内容を守るよう注意・指導することで、保護命令の実効性を確保できるよう対応します。

5-2-5.保護命令に違反すると

DV防止法による保護命令に違反した場合、1年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

6.DV加害者に対して請求できるもの

DVの加害者に対して、離婚の請求だけでなく、これ以外の請求をすることが認められています。具体的にはDV被害の慰謝料、財産分与、養育費、年金分割等が挙げられます。

慰謝料請求

DV被害を受けている場合、被害者側は加害者側に対して慰謝料請求をするのが一般的です。慰謝料請求をする際には、DV被害を裏付ける客観的な資料が重要となります。

慰謝料の相場

DVの慰謝料額の相場は、50万円~300万円となります。DVの中でも身体的な暴力によるDV被害が最も慰謝料額は高額になる傾向です。他方で、精神的DVや経済的DVについては、客観的な証拠による証明が難しいことに加えて、仮に証明できたとしても、身体的な暴力と比べると少額になる傾向です。

DVの慰謝料額は、次の事情を総合的に考慮して計算することになります。特にDVの種類やその被害状況によって慰謝料額が大きく変動することになります。

慰謝料額の算出

DVの種類・態様(身体的暴力、精神的暴力等)

DVによる被害状況(怪我の程度、後遺症の有無)

DVの期間・回数

婚姻期間の長短

DVに至る経緯(暴力を誘発させるような言動の有無や被害者側に落ち度等がないか)

過去のDVも訴えられる

過去のDV被害についても、慰謝料請求をすることは出来ます。DVの慰謝料請求は、離婚時から3年で時効となりますので、その期間内であれば、過去のDVを理由とする慰謝料の支払いを求めることは出来ます。

財産分与

財産分与とは、婚姻中に夫婦が築いた共有財産を離婚に伴い清算する制度です。

財産分与の対象となる「共有財産」には、預貯金、不動産、自動車、保険の解約返戻金、別居日時点の退職金、住宅ローンや教育ローン等の債務も含まれます。ただ、婚姻前から有している財産や親・親族から贈与・相続により取得した財産は、「特有財産」として財産分与の対象から除外されます。

債務の負担はしない

よくある間違いで、夫の債務の半分を妻が負担しなければならないと勘違いされているケースがあります。しかし、財産分与では、債務の負担をすることを想定していません。そのため、夫の債務の半分を妻が離婚後に負うことはありません。ただし、夫のプラスの財産(積極財産)から住宅ローン等の債務を控除するという限りで、債務を考慮することはあります。

養育費

未成熟の子がいる場合には、養育費の請求もします。養育費は、父母の収入額を基に計算します。計算方法には、裁判所が公表する養育費算定表にあてはめて算出したり、標準算定方式を用いて計算することもあります。

養育費の終期

成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。しかし、大学の進学率の増加等の理由から、成年年齢の変更後も、養育費の終期は20歳とされるのが一般的です。ただ、高校卒業後に進学せずに社会人として就労を開始させた場合には、その時点で養育費の支払はなくなります。

DVの調停手続きは弁護士に相談を

離婚手続を適切に進めるとともに早期解決を図るためにも早期に弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談することで保護命令の申立てなどに関するアドバイスやサポートが受けられます。

相手方と直接交渉する必要がある場合は弁護士が代理で行ってくれるため、相手方と顔を合わせずに済み、精神的な負担が軽減される点もメリットです。

また、弁護士に相談することで慰謝料請求など、離婚を有利に進める手続きも行ってもらえます。

| 弁護士に相談するメリット |

|

当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。

対応地域は、大阪市、東大阪市、そのほか大阪府全域、奈良県、和歌山県となります。

お気軽にご相談ください。

お待ちしております。