「養育費の公正証書って何?」

「なぜ養育費の取り決めは公正証書に残した方がいいの?」

公正証書が持つ効力がよく分からなければ作成するべきか迷ってしまいますよね。公正証書とは『離婚協議書』や『合意書』などの文書よりも証拠価値が高い文書であり、作成することで様々なメリットが生まれます。ただし、公正証書の作成には相手方の協力が必須であるため、デメリットもふまえてから作成することがポイントです。

公正証書を作成するかを判断できるようになるうえ、作成すると決めた場合には作成方法や手順も分かるようになります。養育費を公正証書にするか迷っている方や、作成するにあたり不明点がある方は最後まで読み進めて参考にしてください。

養育費における『公正証書』とは

養育費は離婚に付随する内容であるため、養育費の内容だけでなく離婚に関する内容もまとめて公正証書で取り決めることが多いです。

そのため、養育費のおける公正証書には、単に養育費の事柄だけだなく、以下のような内容も盛り込んで作成することが一般的です。

- 財産分与

- 離婚慰謝料

- 年金分割

- 親権者と監護権者

- 子どもとの面会交流 など

公正証書で養育費を取り決めると、万が一、不払いになった場合でも回収できる可能性を高めることができます。さらに、支払いが遅れた養育費には遅延損害金をプラスして請求することも認められています。

養育費は長い年月をかけて支払いが継続する費用であるため、このような法的効力を持たせることが後々のトラブル予防にもつながるとされ「公正証書は作成した方がいい」と言われるのです。

Tips!公証人は契約内容の中身に関与しない

公証人は合意内容に沿って法律に則った文書を作成する役割です。

よって、正当な条件であるかなどの確認やジャッジは一切しません。契約内容に調整を入れたりすることもありません。あくまでも、公証人は中立公正な立場にあります。

どのような内容で公正証書にするかは、公証人に作成依頼を行う前に取り決めておく必要があります。

養育費の公正証書を作成するメリット

養育費は公正証書で取り決めなくてはいけないというルールがあるわけではありませんが、公正証書の作成が推奨されています。その理由は3つの大きなメリットが得られるからです。

| 公正証書を作成すると得られるメリット |

|

養育費を公正証書で取り決めるメリットについて解説します。

養育費の不払いがあった場合は直ちに強制執行(差押え)できる

公正証書を作成していると、不払いがあった場合、直ちに強制執行ができるという効力がメリットとして挙げられます。

すぐに強制執行することが認められている文書は公正証書だけで、他の私文書(離婚協議書や合意書など)の場合は、まず家庭裁判所で調停や審判の手続きを踏まなければ強制執行することは認められません。

口約束や他の文書で取り交わすよりも回収するための手間や時間を省くことができるうえ、回収できる可能性を高めることができるのは大きなメリットであると言えるでしょう。

| ✓強制執行とは? 強制執行とは、支払い義務者の給与や預貯金口座、不動産などの財産を差し押さえて強制的に養育費の回収をすること |

後々のトラブルを予防できる

養育費の内容を公正証書で取り決めると、後々生じる可能性のあるトラブルを防ぐことも可能になります。公正証書は高い法律知識と実務経験を持つ公証人が、双方の合意を確認しながら作成が進められます。その上、中立な立場にある公証人が双方の意思を確認して公正証書を作成します。

そのため、後から「合意した覚えはない」「その条件は不当である」などの言い分が出にくく、将来のトラブルを予防することが期待できます。

合意内容を履行してもらいやすくなる

公正証書にて養育費の取り決めを交わすと、契約内容を履行してもらいやすくなることもメリットの1つです。

公正証書は、公証人が双方に対して意思を確認し、双方が納得したことを前提として、中立な立場にある公証人が作成する公文書です。その上、公正証書の内容に違反すると、裁判手続きを経ずに即座に給与や預金口座を差し押さえることができます。

そのため、支払い義務を完遂させなければならないという意識が生まれ、支払いを継続しやすい環境にすることができるのです。

養育費の公正証書を作成するデメリット

養育費の内容を公正証書に残すことで大きなメリットを得られますが、懸念点もあります。それは以下の3つです。

公正証書を作成する前に知っておくべき公正証書のデメリットについて解説します。

| 養育費の取り決めを公正証書にするデメリット |

|

養育費の不払い時には調停や裁判をする必要がある

養育費の合意を公正証書にしておかないと、養育費の義務者が養育費を支払わない場合に、直ちに強制執行することができません。

わざわざ、養育費の支払を求める裁判や調停を行う必要があり、不払い時に大きな時間のロスと手間を必要とします。

相手の協力が必須

公正証書には相手の協力が欠かせないことが懸念点として挙げられます。公正証書はどちらか一方の意思や依頼で作成できる文書ではないからです。

婚姻関係の破綻した人と協力しながら進めていくことに負担が大きいと感じることも珍しいことではないので、公正証書を作成する懸念点であると言えるでしょう。

作成に費用がかかる

公正証書の作成時には手数料がかかります。

公正証書の手数料は、公正証書の契約内容に記載されている価格に応じて定められているため、一律ではありません。以下の表を参考にして手数料をご確認ください。特に、養育費を月々の支払いで取り決めた場合、養育費の支払い総額が対象です。ただし、10年を超える支払い期間の場合には10年分で算出した金額が対象となります。

養育費以外にも慰謝料や財産などがあれば、その分も合算した金額で算出した金額で手数料が決まります。公正証書の作成時にはこのような費用が必要になることをおさえておきましょう。

| 支払う養育費の金額 | 手数料 |

| ~100万円 | 5,000円 |

| ~200万円 | 7,000円 |

| ~500万円 | 11,000円 |

| ~1,000万円 | 17,000円 |

| ~3,000万円 | 23,000円 |

| ~5,000万円 | 29,000円 |

|

例)月々5万円の養育費を20歳までの15年間支払う条件の場合 月々5万円 × 10年 = 6,000,000円手数料:17,000円 |

作成に手間がかかる

公正証書は口約束や離婚協議書などで交わすよりも手間がかかります。

なぜなら、公正証書は裁判を経ずに強制執行することのできる公文書であるため、合意内容には十分に確認をして、公証人に作成してもらう必要もあるからです。

話し合いで養育費の内容を取り決めた後には必要書類を準備したり、当事者の予定を合わせて公証役場へ出向いたりなど、作成のための手間や時間がかかる心づもりをしておきましょう。

養育費の公正証書を作成する場合の流れ

養育費についての取り決めを公正証書にする流れについて詳しく解説します。

取り決める条件の内容や、準備するべき書類なども盛り込んで解説するので、作成を検討している方は参考にしてください。

当事者間で養育費の内容を取り決める(話し合い)

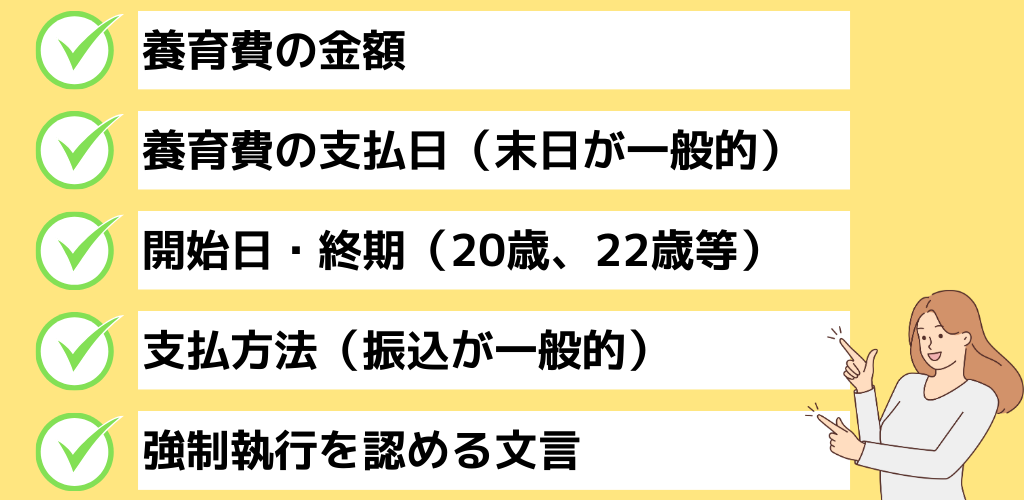

まずは当事者間で公正証書に記録する条件の内容を取り決めます。養育費について取り決める事項は以下の内容のものが一般的です。

合意書・文案を作成する

取り決めた内容は書面で公証人へ提出するため、合意した事項を案文として文書化してください。その書類をもとに公証人が文書を作成するため、明確に取り決め内容の記載をしましょう。

養育費の取り決め時には、主に以下のような表題の書類が作成されます。

- 離婚協議書

- 合意書

それぞれの書類の概要や書き方について説明します。

離婚協議書

離婚協議書とは、離婚の諸条件を取り決める際に作成する文書のことです。

▼離婚協議書の例

養育費だけでなく、慰謝料や財産分与、面会交流についての取り決めも公正証書にまとめたい場合は離婚協議書を使うとよいでしょう。

離婚協議書はインターネット上で書き方やテンプレートが掲載されているため、文例などを参考にして作成を進めていけます。

合意書

養育費における合意書とは、養育費について取りまとめた内容を記載した文書です。

▼合意書の例

決まった用紙はなく、コピー用紙などを活用して取り決めた内容を記載します。パソコンを使って文書作成し、印刷したものでもいいですし、手書きでも認められています。

Tips!取り決め内容の文書化は専門家に作成してもらうことがおすすめ

当事者間で話し合いを進められた場合でも、案文の作成は専門家に依頼することがおすすめです。

というのも、公正証書の作成は相手とのやり取りを早く終わらせたいという思いから、条件についての理解が不十分のまま作成を進めてしまうケースもあるからです。

公正証書は成立すると、契約した内容を取り消したり変更したりすることは当事者双方の合意がない限り認められません。

作成しても強制執行が認められない内容であれば、後悔や将来への不安が残る公正証書になってしまうでしょう。

専門家に協力を得ることは、有利な方法で公正証書にする手段でもあります。

公証役場で予約した上で必要書類をそろえる

案文が作成できたら公証役場へ連絡し、公正証書を作成するスケジュールを決めます。その連絡では持参する書類についての説明もあるため、必要書類の準備にもとりかかりましょう。

公正証書の作成に必要な書類は以下のものです。

公証役場で公正証書を作成する

必要書類を持参のうえ、当事者そろって公証役場へ行って公正証書を作成します。

手数料の支払いが必要になるのもこの段階なので、費用も忘れずに用意しましょう。持参した書類を公証人に確認してもらって申し込みは完了となります。

なお、この申し込み手続きの時点では当事者双方がそろわない場合も受付が認められています。どちらか一方のみでも手続きすることが可能です。また、双方そろって出向けない事情がある場合、委任状を用意すれば代理人が手続きを行うことも可能です。

養育費の公正証書に書くべき内容

養育費を確実に継続して受け取るために必要となる、公正証書に書くべき内容を解説します。公証人があらゆる事項をレクチャーすることはありません。あらかじめ公正証書に盛り込むべき内容を精査しておきましょう。

養育費の支払額

養育費の支払額は必ず記載したい事項です。養育費は法律上で定められた金額はないので、当事者間にの協議により決定することができます。ちなみに子どもの人数別でみた養育費の平均月額は以下のようになっています。

▼子どもの数別養育費(1世帯平均月額)

| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |

| 母子世帯 | 38,207円 | 48,090円 | 57,739円 | 68,000円 |

| 父子世帯 | 29,375円 | 32,222円 | 42,000円 | ー |

参考)厚生労働省『平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告』

自由に金額を設定できますが、金額についてなかなか合意できない場合は『養育費算定表』を参考にすることが多いでしょう。

養育費算定表とは裁判官による研究によって養育費の金額を算定したもので、夫婦の年収、子どもの数、年齢などに応じて標準的な金額が算出されています。

▼養育費算定表はこちらから閲覧できます▼

| 養育費算定表 インターネット上で公開され、いつでも閲覧することが可能です。 |

また、毎月〇万円という月額で定期的に支払うケースが一般的ですが、一括払いでまとめて支払う方法も認めています。双方の合意を得た内容を支払額として設定しましょう。

支払日

支払日は養育費の支払い期日のことです。月額で支払いが続くことが一般的な養育費は、以下のように支払日を取り決めることが多いです。

- 毎月〇日

- 毎月の末日

- 毎月の月初

- 毎月の〇日、〇日、〇日

支払いが遅れていないかを明確にする事項なので忘れずに取り決めましょう。

また、月額で設定しても支払い回数は1回にするルールはありません。振り込みには手数料が発生するため、毎月1回の支払いにすることが一般的ですが、振り込み回数も当事者間で自由に設定できます。

支払開始期・終期

養育費の取り決めでは、支払開始日と終了する日も明確にしておきましょう。

この部分が曖昧では、支払いの遅れや支払い義務についても不明瞭になってしまうからです。

始期(開始日):20〇〇年〇月から

終期(終了日):20歳に達する日の属する月まで、高校を卒業した月まで、満18歳を迎えた月まで、大学を卒業する月まで、22歳を迎えた最初の3月まで など

開始日はもちろん、養育費の支払いが終了する日程も具体的な日付で設定し、取り決めを行ってください。

終了時期について、養育費が未成熟子のための生活費としての役割を果たしますから、たとえ成年年齢が18歳に引き下げられたとしても、20歳までとすることが一般的です。ただ、当事者間の考えによって自由に設定できるため、「成人を迎えるまでか」「高校を卒業するまでか」「大学の卒業までか」などと設定することもあります。

後々のトラブルに発展しないよう浪人や留年などの可能性も含めて取り決めることがおすすめです。

関連記事|養育費はいつまで支払うべきか?養育費の終期と例外を弁護士が解説

支払い方法

養育費を、どのような方法で支払うかを明確にすることも忘れずに取り決めを行いましょう。

明確にしていない場合「手渡しで渡した」などの言い分でトラブルになることもあるからです。

養育費は手渡しでやり取りすることも可能ですが、証明が難しいため多くのケースでは口座振込に設定されています。ちなみに、養育費を支払い続ける環境づくりとして子ども名義の口座に設定するケースもあります。口座の名義に法的なルールはないので、支払いが継続しやすい方法で取り決めを行いましょう。

強制執行認諾文言の有無

強制執行認諾の文言の有無は必ず記載するようにしてください。

この文言は「支払いが滞った場合は強制執行することを認める」という意味を持つため、万が一不払いになったときは効力が働いて強制執行の手続きを取ることができます。逆に、強制執行認諾の文言がない場合は、公正証書を作成しても直ちに強制執行することは認められないため注意が必要です。

不払いの回収をスムーズにするために、しっかりと強制執行認諾の合意を得て記載しましょう。

養育費のリアルな受給状況と公正証書を作成した人の体験談

公正証書の作成には懸念点もあり、簡単には作成できないことから作成するか迷ってしまう方もいるのではないでしょうか?

ここでは公正証書にするかどうかの判断材料として、養育費の受給状況と、公正証書を作成した人の体験談を紹介します。

養育費の不払いは多く、回収が難しい現実がある

養育費の支払いは“親としての義務”という位置づけではありますが、実際には社会的課題になるほど養育費の不払い問題は多いです。

平成28年に行われた養育費の受給状況の調査では以下のような受給状況が明らかになっています。

調査内容を確認すると、受給できていない状況が大半を占めていることが分かります。

また、弁護士を対象にした調査によると、「養育費の不払い問題を取り扱ったことがある」と回答した弁護士は約7割に上る回答結果が得られたことも分かっています。

弁護士のほとんどが養育費の問題について取り扱った経験があるほど養育費に関する悩みを持つ人は多く、不払いなどのトラブルに陥ってしまうことは珍しいことではないことが分かります。

ちなみに、養育費の不払いに対する有効な請求方法について弁護士に伺ったアンケートでは7割を超える弁護士が「給与などの差し押さえ手続きが有効」と回答していました。

▼養育費の不払い請求をする場合、どのような方法で解決することが有効だと考えますか。(2つまで選択可)

様々な養育費の不払い問題に関わった経験や、高い法律知識を有する弁護士も、強制執行による差し押さえが特に有効な手段として認識しています。

強制執行が認められている公正証書の作成することは、養育費の不払い問題が生じた際の解決手段として有効であるということが分かります。

実際に強制執行をした体験談

公正証書を活用して強制執行を行い、未回収分の養育費を回収した体験談を1つご紹介します。

給料の差し押さえによって回収できた

y.sumomoさんは養育費を滞納する元配偶者に悩まされ、強制執行を申立てました。元配偶者は養育費の取り決め当時、支払い続けることに合意していたそうですが、再婚したことを機に振り込みが滞ったそうです。

y.sumomoさん本人から直接催促の連絡をしたり、家庭裁判所から履行勧告をしたりしたものの、相手と連絡は取れず、支払いにも応じなかったため、強制執行に移りました。結果、給与の差し押さえに成功し、元配偶者の勤務先とやり取りをして未払い分を分割して回収することに成功しています。

公正証書を持っているからこそ自分でできる手続きで強制執行ができたため、泣き寝入りすることなく回収できたと綴っています。

参考)離婚調停とか手続きとか、私の体験談ブログ。人生を軌道修正しました。

公正証書を作成したら知っておきたいこと

公正証書を作成したら知っておきたいことは以下の3つです。

- 養育費の変更は可能

- 養育費の支払いには時効がある

- 強制執行が行われる場合の流れ

それぞれの内容について説明します。

養育費の金額の変更は可能

公正証書で取り決めた内容は双方の合意があれば変更することは可能です。

もし、双方の話し合いができない状態であっても、家庭裁判所に養育費減額請求調停を申立てることによって条件を変更できる場合もあります。

公正証書の変更が認められるケースとは以下のようなケースです。

- 支払い義務者が再婚して扶養人数が増えた場合

- 支払い義務者の経済状況が病気や怪我、リストラなどで大きく悪化した場合

- 受取側が再婚して再婚相手と子どもが養子縁組をした場合

- 受取側の収入が大きく支払い義務者を上回った場合

養育費は長年にわたって支払いが続く費用であるため、契約を交わした後で事情の変更があった場合、養育費の内容を見直しすることが認められています。

条件を変更したときは、変更契約書を作成し、変更した条件にも法的な効力を持たせましょう。

もしも調停や審判を経て条件が変更になった場合、調停調書や審判書が作成されるため、公正証書を作成する必要はありません。

養育費の支払いには時効がある

養育費の支払いには時効が存在することをおさえておきましょう。

というのも、民法では『請求できることを知った時から5年、または行使できる時から10年』と消滅時効が定められています。公正証書を作成した時点で『請求できることを知った時から5年』に当てはまるため、公正証書を作成したにもかかわらず、強制執行などの手続きをしなかった場合は請求できる権利が消滅してしまいます。

たとえば、6年滞納していた事実があっても、5年分しか回収することができないというわけです。公正証書を作成したからと安心せず、不払いがあったときは時効が訪れる前に請求手続きをしましょう。

強制執行が行われる場合の流れ

直ちに強制執行手続きをすることができる公正証書を作成した場合、以下の手順で養育費の回収を行います。

裁判所に差押えの申立てをする

裁判所に必要な書類をそろえて差押申立てをします。

申立てを行う裁判所は、支払い義務者の住所地、または差し押さえをする債務者の住所地や金融機関を管轄している地方裁を管轄している地方裁判所にて行ってください。

必要書類とは以下の書類です。

| 強制執行の申立てに必要な書類 |

|

差し押さえ命令の発令

書類に不備がないことを確認できれば、裁判所は差し押さえ命令を発令します。差し押さえ命令は、養育費を払わない人(債務者)の住所と第三者機関(勤務先や銀行など)に発送され、伝達が行われます。

取り立てをする

申立人には差し押さえ命令が伝達された日が記載された通知書が届きます。その日付から1週間経過すると、申立人に取り立ての権利が発生するので、取り立てを実行することができます。

取り立ては債務者に連絡するのではなく、差し押さえ対象の勤務先、銀行、生命保険株式会社など第三者機関に連絡し、やり取りを行って未払い分の回収をします。

継続的に給与を差押える

給与等の継続して支給される債権を差し押さえる場合、差押えを一度すれば、その差押えの効力は続きます。つまり、給与の支払期限の都度、給与を差押える必要がありません。

その上、差押えの時点で支払期限の到来していない将来の養育費のためにも取立てを行うことができます。

他方で、預貯金や生命保険などの資産を差押える場合には、すでに期限の到来した養育費のために一回しか回収をすることはできません。

給与の手取額の2分の1を回収できる

通常、給与を差し押さえる場合、その手取額の4分の1しか回収することができません。これは、労働者の生活を保障することを目的としています。

しかし、養育費の差押えの場合には、手取額の2分の1まで回収することができます。

差押えできない場合の対応

差押えをしたものの、未払いの養育費を回収できなかったり、そもそも、義務者の勤務先や資産情報を知らない場合もあります。

この場合の対応方法を解説します。

弁護士会照会を行う

弁護士会照会により、義務者の預金情報を調査することができます。ゆうちょ銀行や三菱UFJ銀行、三井住友銀行等の都市銀行については、支店の特定をせずに調査できますが、その他の金融機関は支店の特定をしなければできません。

また、弁護士会照会をするためには、弁護士に委任しなければなりません。

財産開示を行う

財産開示とは、強制執行手続が可能になるように、義務者所有の財産を開示させる制度をいいます。

財産開示は、債権者の申立てを受けた裁判所は、財産開示手続の実施決定をすることで開始されます。債務者は事前に財産目録を提出した上で、財産開示期日に裁判所に出頭しなければなりません。出頭した債務者は、宣誓した上で、財産について陳述し、債権者は債務者に質問することができます。

正当な理由なく出頭しなかったり、虚偽の陳述等をすれば、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。

ただ、必ず債務者にこれら刑罰が科されるとも限らないため、未だに財産開示には実効性が乏しいとの声もあります。

第三者からの情報取得手続き

養育費の差押えを十分に行えるようにするため、第三者からの情報取得手続きを活用することもあります。

「第三者からの情報取得手続」では、①金融機関から預貯金等の情報を取得すること、②市町村や日本年金機構等から給与債権に関する情報(勤務先の情報)を取得すること、③登記所(法務局)から土地と建物に関する情報を取得することができます。

第三者からの情報取得手続きは、財産開示と同じように裁判所に対する申立てを行うことで開始されます。

養育費に関する公正証書の取り決めは弁護士に相談するのがベスト

養育費に関する公正証書を作成する際は、弁護士に相談すると安心です。

その理由は以下のようなメリットがあるからです。

| 弁護士に相談するメリット |

|

1つずつ解説します。

契約内容のすり合わせや交渉を代理で行ってもらえる

公正証書を作成するにあたり、相手との話し合いは欠かせません。

しかし、離婚に至った夫婦の場合「相手が話し合いに応じない」「相手の主張に合意できない」など、話し合いが前に進めない事態になることもよくあることです。

このような状況では時間がかかるだけでなく、精神的に大きな負担もかかってしまうでしょう。

代理人として認められている弁護士に依頼すれば、相手とのやり取りをすべて一任できます。

交渉のプロでもあるため、相手を説得しながら有利な条件で設定することも期待できるでしょう。

相手とやり取りをして不快な思いをすることなく、有利な条件で養育費を取り決めることができるのは、弁護士に依頼するから得られる大きなメリットです。

子どもにとって最善の合意内容で作成できる

子どもにとって最善の契約内容で作成できることも弁護士に依頼するメリットです。

というのも、「無謀な養育費を設定されたために支払いができない」「相手とかかわりたくないから養育費の受け取り拒否をした」など、当事者の都合で養育費の支払いを継続できない状況になるケースもあります。

そもそも養育費は子どもの権利であり、子どもの成長や教育のために必要な費用です。

弁護士は客観的で冷静な立場から知識と経験を活かして子どもにとっての最善な方法を導くため、養育費の支払いが継続する契約内容にすることができます。

わずらわしい手続きを一任できる

公正証書を作成する際に生じるわずらわしい手続きも一任できることも弁護士に依頼するメリットと言えるでしょう。

相手とのやり取りや交渉だけでなく、公証人に提出する案文の作成から公証役場への申し込みも一任できます。

弁護士は法的にも代理人として行動できることが認められている国家資格を持っているからです。

「公証役場に行く時間がない」「書類を作成する自信がない」などの場合も、確実に手続きを進めることができることは弁護士に依頼するからこそ得られるメリットです。

養育費の公正証書にお困りの場合は難波みなみ法律事務所へご相談ください

養育費における公正証書は、後々のトラブルを解決する効力を持った文書です。

ただし、作成するにはデメリットもあるため、慎重に作成を進めなければいけません。

専門家に頼らず、当事者間で作成をする際は本記事をよく読み、参考にして作成を進めるようにしましょう。

もしも、公正証書の作成について不安や不明な点、相談したいことがあれば、いつでも難波みなみ法律事務所へご相談ください。

安心できる暮らしを実現するために私たちも最善を尽くすことをお約束します。

養育費に関する公正証書で困っていることがあれば難波みなみ法律事務所へご相談ください。

当事務所は経験豊富な弁護士が在籍し、離婚や養育費に関する案件を数多く手がけ、解決しています。

町のお医者さんにかかるような身近な弁護士であることを心がけていますので、まずはお気軽にご相談ください。