婚姻費用をもらい続けることはできるのでしょうか?

その回答は、離婚するまでは貰い続けることは可能です。

離婚するまでの期間が長くなればなるほど、貰える婚姻費用の総額は大きくなります。

では、離婚するまでの期間とはどのくらいの期間なのでしょうか?

以下では、婚姻費用の基本に加えて、いつまで婚姻費用をもらい続けられるのか解説していきます。

婚姻費用とは何か?

婚姻費用とは、別居を続けている夫婦において、夫婦の一方から他方に対して支払われる生活費全般のことです。婚姻費用の中には、食費等の生活費、住居費、教育費、交際費、娯楽費が含まれています。

別居の結果、夫婦が離婚した場合には、婚姻費用の支払いはなくなります。離婚後は、子供がいる場合には、養育費の支払いが生じることになります。

婚姻費用を負う理由

婚姻費用の根拠は、夫婦の扶養義務にあります。この扶養義務は、自分の生活と同程度の生活をさせる生活保持義務を根拠とします。つまり、生活に余裕がある・なしに関係なく、自分の生活を犠牲にしてでも負う義務です。

このような理由から、収入の多い夫は収入の少ない妻や専業主婦の妻に対して、婚姻費用を支払う義務を負い、これを拒否することはできません

婚姻費用はいつまでもらえるのか?

婚姻費用は、別居してから離婚するまでの間、支払われるものです。

そうであれば、別居してから離婚までの期間が長くなればなるほど、婚姻費用の総額は大きくなることを意味します。

では、別居してから離婚するまでの期間はどのくらいなのでしょうか?

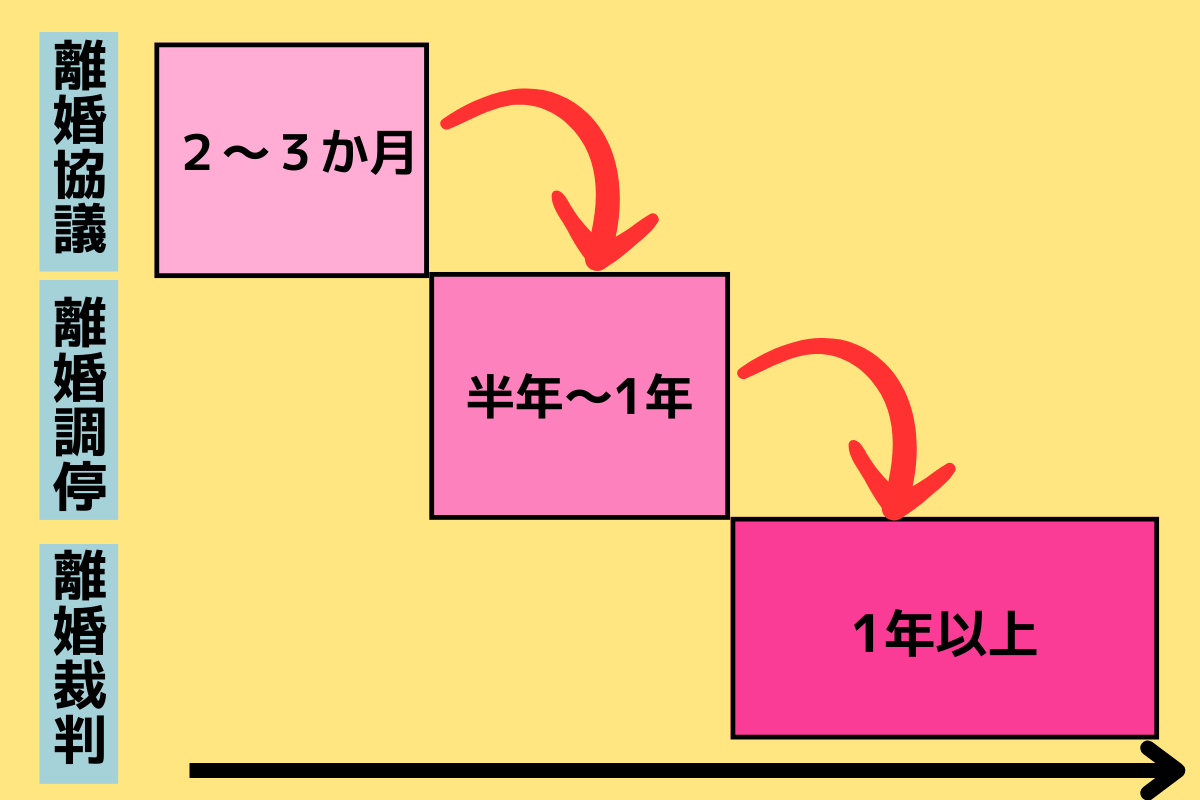

離婚協議で離婚する場合

離婚協議で離婚する場合、離婚までの期間はケースバイケースです。数ヶ月で離婚することもあれば、半年以上の期間を要して、協議離婚に至ることもあります。

離婚調停で離婚する場合

夫婦間による離婚協議が進まない場合には、離婚調停を申し立てるしかありません。

ケースバイケースですが、離婚調停の申立てをしてから終了するまでには、半年から1年の期間を要するのが多いでしょう。

そのため、離婚調停で離婚が成立する場合、半年から1年の間、婚姻費用を貰い続けることができます。

離婚裁判で離婚する場合

離婚裁判では、1年を超えることがほとんどです。

離婚調停が不成立となった場合、次のステップは離婚訴訟の提起となります。

離婚を求める方が離婚訴訟を提起することで、訴訟手続が開始されます。訴訟手続では、1か月半から2ヶ月に1回の頻度で裁判期日が行われます。

訴訟手続においても、夫婦双方が離婚に関する合意ができなければ、証人尋問を実施した上で判決をすることになります。

訴訟提起から判決手続までに要する期間は、1年半前後、長いケースであれば3年以上のケースもあります。

そのため、この裁判期間中、婚姻費用をもらい続けることができます。

離婚原因がない場合には別居を続ける

離婚原因がない場合、3年から5年の間、婚姻費用を貰い続けることができる可能性があります。

離婚原因とは、次の事情が民法で規定されています。

- 配偶者の不貞行為

- 配偶者による悪意の遺棄

- 配偶者の生死が3年以上分からない

- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない

- 婚姻を継続し難い重大な事由

離婚原因がなければ、いくら裁判手続を進めても、離婚に応じない限り離婚が成立することはありません。

ただ、不貞やDVなどの離婚原因がなくても、別居が長期に及んでいる場合には、その別居状態が『婚姻を継続し難い重大な事由』として離婚原因になります。

離婚原因となる別居期間は3年から5年とされるのが一般的です。そのため、別居してから3年から5年の間は婚姻費用をもらうことができるでしょう。これにさらに、離婚調停や離婚裁判の期間を加算すると、さらに婚姻費用をもらう期間が伸びることもあるでしょう。

有責配偶者による離婚請求の場合

有責配偶者による離婚請求は長期間の別居がなければ認められません。

有責配偶者とは、不貞行為やDVなどの違法行為を行った配偶者です。

有責配偶者が、自ら不貞行為などの離婚原因を作っておきながら、その張本人である夫による離婚請求を認めてしまうことは、他方の配偶者からするとあまりにも酷です。

このような理由から、自ら離婚原因を作った有責配偶者により離婚請求を認められません。

ただ、有責配偶者による離婚請求が全く認められないわけではないことも注意が必要です。たとえば、長期間の別居が継続されている場合には、有責配偶者の離婚請求も認められる可能性があります。別居期間としては7年から10年ほどは必要であると考えます。

そのため、相手方が有責配偶者である場合には、7年から10年以上の期間、婚姻費用を貰い続けることができる可能性があります。

婚姻費用をもらい続けるための戦略

できる限り多くの婚姻費用を受け取り、生活の安定を図りたいと考えるのが通常です。

婚姻費用をもらい続けるためには、いくつかの戦略があり、これらの戦略を適切に実践することが大切です。

別居を続けること

別居を続けることで婚姻費用をもらい続けることが可能です。

婚姻費用は、別居を解消するか、離婚成立するまで受け取り続けることができます。つまり、離婚をせずに別居を続けていれば、夫婦の共同生活の実態がなかったとしても婚姻費用をもらい続けることができます。

離婚に応じない

離婚に応じないことで婚姻費用をもらい続けることができます。

先ほども述べたように婚姻費用は、離婚が成立するまで発生し続けます。つまり、離婚が成立しない限り婚姻関係が続いているため、扶養義務を根拠とする婚姻費用の支払いが義務付けられるからです。

そのため、婚姻費用をもらい続けたいのであれば、できる限り離婚には応じないことです。ただ、ひたすら離婚を拒否し続けることで、かえって離婚条件が不利になる可能性があるのであれば、全体を俯瞰して適切な時期に離婚することも必要です。

離婚協議を長引かせる

離婚協議を長引かせることで、婚姻費用の支払いを継続させることができます。

離婚を真っ向から否定するわけではないものの、離婚条件の協議に十分な時間を掛けることは、自身の利益を最大化させるだけでなく、その分婚姻関係が長くなるため、婚姻費用の受け取りも続きます。

取り決めた内容を書面化する

婚姻費用の取り決めを確実にするためには、書面化が重要です。

婚姻費用を取り決めたとしても、取り決めた内容を書面化しておかなければ、取り決めた内容が不明瞭となります。また、婚姻費用の支払いが滞った際に、合意した文書がなければ、婚姻費用の取り決めを証明することができません。

そのため、いくら離婚協議を引き延ばすなどの戦略を取っても、合意文書がなければ婚姻費用をもらい続けることができなくなります。

そこで、婚姻費用の取り決めをしたのであれば、その内容を記した合意書を作成しましょう。

婚姻費用をもらい続ける場合と離婚する場合のどちらが得か

婚姻費用をもらい続けるか、離婚するか、どちらが経済的に有利かを考えることは重要です。

様々な事情を加味しながら離婚するべきかを検討しますが、離婚すべきかを判断する1つの基準として、離婚した場合の経済状況と婚姻関係を継続させた場合の経済状況を比較する方法です。

以下解説します。

離婚後に受け取れる手当と収入額を試算する

離婚後、未成年の子供がいる場合には、所定の要件を満たせば児童扶養手当や医療費助成も受けることができます。自治体によっては、ひとり親に対する各種支援が提供されます。

そこで、離婚した場合に、想定される自身の収入と養育費に加えて、受給できる各種手当の合計額を試算します。

離婚を拒否した場合にどの時点で離婚となるのか

離婚を拒否していても、別居期間が長期に及べば離婚請求を認容する判決が出される可能性があります。これを踏まえて、今後想定される婚姻期間と受け取れる婚姻費用の総額を計算します。

相手方に不貞行為などの離婚原因がない場合には、別居期間は3年から4年程が一般的です。他方で、不貞行為などの有責行為が存在しており、未成熟の子供がいる場合には、離婚するために必要となる別居期間は長期となることがあります。

離婚した場合と離婚しない場合を比較する

今すぐに離婚した場合に、受け取れる収入額や手当の合計額を試算します。さらに、今すぐに離婚に応じることで解決金や増額した慰謝料が支払われるケースもありますので、それも加算します。

他方で、離婚を拒否し続けた場合、受け取れる婚姻費用の総額を試算します。

これらを比較して、今すぐに離婚した方が経済的な利益が大きくなる場合には、婚姻関係を長引かせるのではなくて離婚に応じることも検討するべきでしょう。

婚姻費用の支払いは拒否できない

夫婦である以上、婚姻費用の支払いを拒否することはできません。

婚姻費用は、夫婦の扶養義務に基づく支払義務です。そのため、戸籍上の夫婦である以上、婚姻費用の支払を拒否することはできません。

同意なく別居した場合でも拒否できない

妻が夫の同意を得ることなく無断で別居したとしても、夫は婚姻費用を支払う必要はあります。

確かに、夫婦には法律上同居義務があります。勝手に家を出て別居しているのであれば、この同居義務に違反しているようにも思います。

しかし、離婚に向けて別居を開始した場合に、これが同居義務違反と判断されることはほとんどありません。

そのため、妻が夫の同意なく別居を開始させたとしても、夫が婚姻費用を支払う義務を負うことに変わりはありません。

不貞行為をした場合には拒否できることも

妻が不貞行為等の別居原因を作っている場合には、婚姻費用の一部の支払いを拒否できます。

このような場合にまで、夫に妻の生活費を負担させることは夫婦間の公平さを害してしまうでしょう。

そのため、婚姻費用のうち妻の生活費にあたる部分については負担を免れることがあります。

ただし、婚姻費用のうち妻以外の子供の生活費(養育費)については負担する必要はあります。この場合、別居原因を自ら作った妻は自身の生活費を請求できませんので、婚姻費用を貰い続けるために、別居生活を継続させる理由はそこまでないのかもしれません。

婚姻費用の不払いは悪意の遺棄になることも

婚姻費用の不払いは、悪意の遺棄に該当する可能性があります。

悪意の遺棄とは、民法で定められた離婚原因の一つです。離婚原因とは、判決により離婚を命じられる正当な離婚理由です。

婚姻費用の支払いを正当な理由もなく拒否し続けると、悪意の遺棄に該当し、離婚請求や離婚慰謝料の請求が認められる可能性があります。

婚姻費用の支払いを拒否されたら差押えできる

婚姻費用の支払いを拒否するのであれば、給料や預貯金を差押えることができます。

調停調書や公正証書が必要

夫婦間の合意だけでは、ただちに夫の資産を差し押さえることはできません。

差押えを行うためには、調停調書、審判書、強制執行認諾文言付公正証書が必要となります。つまり、調停手続や審判手続を通じて、婚姻費用の金額や支払方法等が確定していることが必要になります。公正証書についても、公証役場の公証人によって作成された公正証書において、婚姻費用の内容が確定していることが必要となります。

給与は手取り給与額の半分

差押えの対象となる資産の代表は夫の給与収入です。

夫の勤務先さえ分かれば、夫の勤務先が夫に対して支払うべき給与を差押えることができます。

給料の差押えにより、勤務先は直接妻に対して差押えた給与を支払う義務を負います。ただ、給与の全額を差押えることはできません。給与収入の手取額の半分が限度となります。

一回の差押えで継続的に差押えられる

預貯金などの資産を差し押さえる場合、一回の差押えで差押手続は終了します。

しかし、給与のような継続的に支払われる資産については、将来の婚姻費用の分まで将来の給与に対する差押えが継続されます。

退職金も差押えできる

夫の将来支払われる退職金の差押えも可能です。夫が会社を退職することを条件としますが、退職して会社から夫に対して退職金が支給される際に、支給される退職金から婚姻費用の回収を行うことができます。退職金についても、手取り額の2分の1まで差し押さえることができます。

婚姻費用を請求する方法

婚姻費用は、これをもらう側が支払義務者に対して請求して初めてもらうことができます。適切な手続を踏むことが婚姻費用をもらい続けるために重要となります。

婚姻費用の支払を求める内容証明を送付する

まずは、婚姻費用を請求する側が支払義務者に対して、婚姻費用の支払を求める通知書を送付します。

事後的に婚姻費用の支払を求めた日時や内容を証明するために、口頭や単なる手紙ではなく、内容証明郵便により婚姻費用の支払を求めるべきです。

相手方と合意ができる場合

婚姻費用について、夫婦双方で合意ができれば、その合意に沿って、婚姻費用を支払ってもらいます。

この場合には、婚姻費用の支払いを約束する合意書を必ず作成しておきましょう。

公正証書を作成しておこう

夫婦間で合意ができる場合には、単なる合意書に留まらず、公正証書まで作成しておくようにしましょう。

なぜなら、いくら夫婦間で合意書を作成したとしても、相手方がこれを守らない場合、この合意書だけでいきなり、相手方の財産を差し押えることはできません。

公正証書であれば、判決や裁判上の和解がなくとも、公正証書に基づき差押えなどの強制執行をすることができます。

合意ができない場合には調停の申し立てをする

夫婦間で合意ができない場合には、婚姻費用分担調停の申立てをするしかありません。

この場合に申立てをする家庭裁判所は、申立てをする側ではなく、相手方の住所地を管轄する裁判所になります。

もし、相手方の住所地が遠方であったとしても、調停が行われる期日に遠方の裁判所に赴く必要はなく、電話による対応も可能です。

婚姻費用の調停手続

調停手続は、裁判所において、裁判所の調停委員の仲裁により、夫婦間の話し合いを進めていく手続です。

話し合いの結果、調停が成立した場合には、調停の内容には強制力がありますから、差押えなどの強制執行をすることができます。

調停が成立しなければ審判に移行する

仮に、調停手続を経ても合意に至らない場合には、審判という手続に移ります。

調停手続は、調停委員が間に入った、話し合いの要素が強いものでした。

他方で、審判は、裁判官が双方の主張や客観的資料に基づいて、適正な婚姻費用の金額を算定していきます。

そのため、審判手続では、話し合いの要素は調停手続と比べて少ないといえます。

ただ、審判手続においても、事案によっては、裁判官から和解の提案がなされることはあります。

和解の提案を受けたものの、やはり合意できない場合には、審判がなされます。

審判に不服がある場合には、審判書という書面を受け取った日の翌日から2週間以内に即時抗告という手続をとることで、審判の内容に対する不服申立てができます。

婚姻費用の問題は弁護士に相談する

婚姻費用の調停手続や審判手続には、専門的な知識や経験が求められることが多くあります。

通常、調停などの裁判手続に慣れている方はそれ程多くないと思います。

ご自身に不利な内容で合意をしてしまっているケースも多くあります。

弁護士に依頼するメリット

- 婚姻費用の正しい金額を計算できる

- 婚姻費用を間違いのないように請求できる

- 婚姻費用の調停手続に必要となる書面の作成を依頼できる

- 婚姻費用以外(財産分与や年金分割など)の相談もまとめてできる

- 有利な条件についてアドバイスをもらえる

婚姻費用のことでお悩みであれば弁護士に相談してみましょう。

当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。

お気軽にご相談ください。

対応地域は、難波エリア、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。