第三者が不動産を長年占有し続けると、その不動産を時効取得される可能性があります。

不動産の現況を適切に確認しておかないと、いつの間にか第三者が時効取得の要件を満たすことにもなりかねません。

現況の確認を適切に行い、不動産の不法占有や越境を確認できれば、速やかに不法占有や越境を解消するよう求めるべきです。

話し合いに進展がない場合には、境界確定訴訟や筆界特定制度を活用したり、土地の明渡請求訴訟を提起します。

今回の記事では、第三者に時効取得されないために行える対策を検討します。

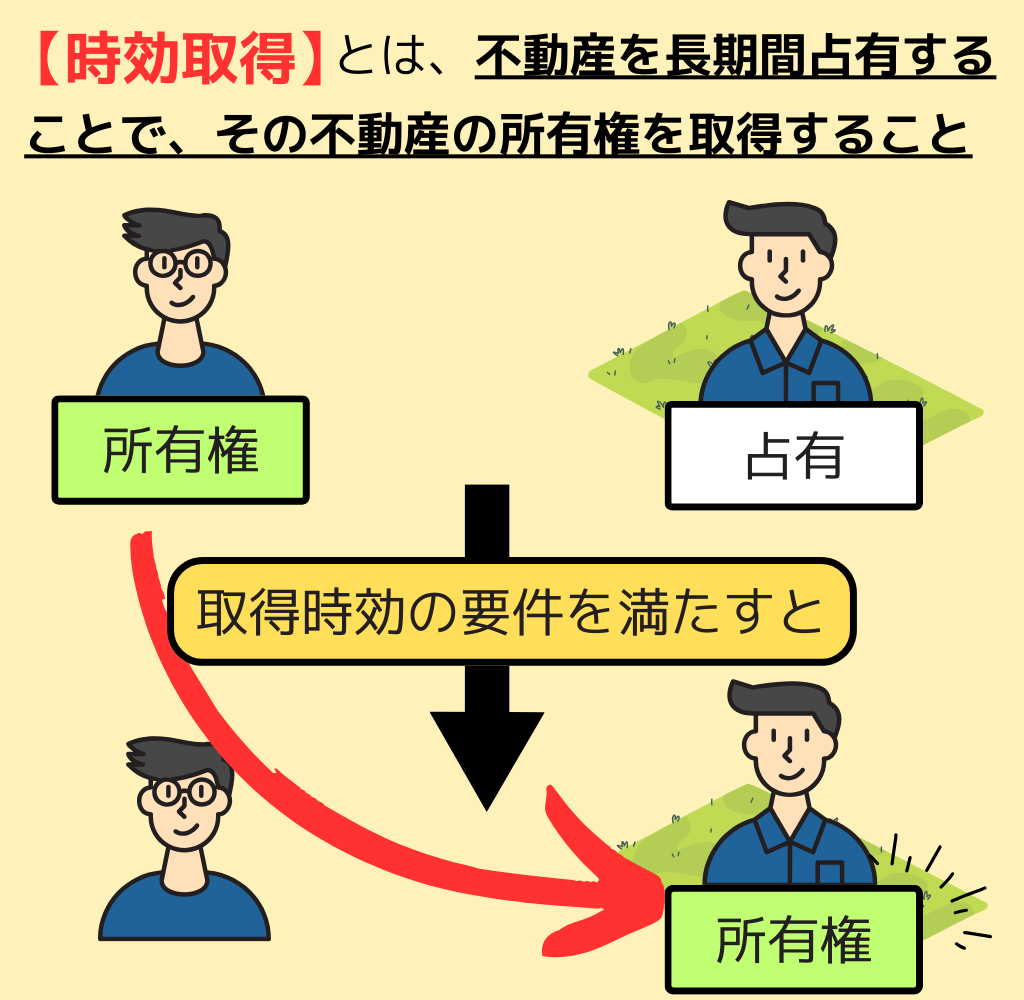

時効取得とは?

不動産の時効取得とは、一定期間、不動産を占有し続けることで、その不動産の所有権を取得することをいいます。

時効取得の条件を満たした場合、たとえ他人の不動産であっても、その所有権等の権利を取得することができます。

時効取得が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。

10年の時効取得

まず、対象の不動産が自分の不動産であると信じて占有を開始した場合には、以下の条件で不動産の時効取得が認められます。

| 短期時効取得 |

| ・10年の占有 ・占有開始時に善意無過失 ・所有の意思があること ・平穏・公然と占有を始めたこと |

善意無過失とは、法律の専門用語で、一般的な意味合いとは異なりますので注意です。

ここでいう善意とは、占有する不動産が自分の所有物であると信じていることをいいます。

無過失とは、自分の所有物であると信じたことについて過失がないことをいいます。

20年の時効取得

次に、対象不動産が自己の所有物ではないことを知っていた場合の時効取得についてです。

20年の占有の事実に加えて、所有の意思、平穏・公然と占有した要件を満たせば時効取得が認められます。

短期の時効取得のように善意無過失といった主観的な要件は必要ありません。

時効取得できる権利・できない権利の種類

法律上、さまざまな権利が存在しています。所有権だけでなく賃借権、地上権、地役権といった権利がありますが、全ての権利を時効取得できるわけではありません。

時効取得できる権利

時効取得できる権利の代表的なものが所有権です。

そのほかにも、不動産の賃借権も時効取得の対象となる権利です。また、地上権(民265条)、永小作権(民270条)、地役権(民280条)も取得時効の対象です。ただし、これらの権利については、時効取得の条件に加えて、別の条件も満たすことが必要となります。

時効取得できない権利

契約の取消権や解除権といった権利は、1回の行使により消滅するもので、継続して行使するものではないため、時効取得の対象ではありません。

また、留置権や先取特権といった担保物件も時効取得の対象ではありません。

時効取得させないためのポイント4選

自分の不動産が他人に時効取得させないためには、先程解説した時効取得の要件を満たさないようにすることです。

言うのは簡単ですが、これを実行することは案外難しいです。

時効取得の要件を充足させないための方策を検討していきます。

境界を確認して保全する

不動産の時効取得で多いケースは、隣地の塀や柵等の工作物が越境しており、この工作物によって自身の土地が占有されている場合です。

この越境ケースでは、そもそも工作物が越境していることに気づきにくく、気づいた時にはかなりの年数が経過していることも多々あります。

工作物の越境は、自身の土地を権限なく占有しているわけですから、越境の事実が分かれば、すぐに工作物等の撤去を求め、占有されている土地の一部を返還するように請求するべきでしょう。

具体的には所有権に基づく妨害排除請求をします。

越境による土地の占有を解消させることで、10年または20年の占有期間の要件が認められなくなる可能性があります。

越境を確認するために境界票等の確認をしましょう。ただ、境界線は目に見えませんから、越境しているか否かは、一見しても明らかではありません。

そこで、まずご自身の土地に境界票や境界杭が打たれているかを確認します。

境界票等が打設されていない場合には、越境の可能性を疑います。

その場合には、公図、地積測量図、空中写真などの客観的資料を取り寄せ、越境しているかを確認します。

越境が認められれば、隣地の所有者との間で境界の話し合いをします。越境している場合、隣地所有者との間で、境界についても対立していることが多いです。

つまり、越境している側としては、『そもそも越境などしていない、現況が正しい』と主張するため、境界の問題が生じます。

そこで、まずは、隣地所有者との間で境界に関する協議を行います。

その際には、公図等の客観的な資料に加えて、主張する境界を基にした実測面積と登記上の面積が整合することを主張できることが望ましいです。

協議を通じて、境界の合意ができるのであれば、その合意に従って、造作物の撤去や改善を求めましょう。

なお、境界の合意ができる場合、必ず境界の合意書を作成します。

当事者間の合意が公法上の境界を確定させるものてばないとしても、合意書は将来の境界問題に役立つ客観的な資料となります。

解決できなければ境界確定訴訟や筆界特定制度を利用する

境界について合意ができなければ、境界確定訴訟または筆界特定制度の利用を検討します。

境界確定訴訟とは、裁判所の判断を通じて境界を確定させる訴訟です。

しかし、境界確定訴訟は、数年単位で審理を行うため、解決までにかなりの時間を要することが通常です。

境界確定訴訟よりも短い期間で行える制度として、筆界特定制度があります。

筆界特定制度とは、登記官が、外部の専門家である土地家屋調査士や弁護士の筆界調査委員の意見を踏まえて、土地の筆界を特定する制度です。

筆界特定の申立ては裁判所ではなく法務局の登記官に対して行われます。

筆界特定制度は、6か月程を標準的な期間としており、境界確定訴訟のような長期間の審理を予定していません。

なお、筆界特定によって特定された筆界は、境界の確定ではないため、裁判所を拘束しません。

そのため、特定された筆界に納得がいかない場合には、境界確定訴訟を提起することができます。

ただ、境界確定訴訟において、筆界特定に関する記録は証拠として尊重されます。

| ▼筆界特定制度に関する法務省の解説はこちら▼ |

現況確認し必要に応じて検討する

遊休地や別荘等、普段利用していない不動産を第三者が長期間占有している場合にも、時効取得される可能性があります。

時効取得は、不法占有でも認められてしまいます。

つまり、何らの権原もなく不法に占有したとしても、その不動産を所有する意思を持っている場合には、時効取得の要件は満たされます。

相続により取得された遠方の遊休地等では、現在の利用状況を把握できていないことが多いです。

その場合には、速やかに不動産の現況を確認するようにします。

現況調査の結果、第三者が不法占有している場合には、速やかに土地の明渡しを求めるようにします。

また、知らないうちに公示送達という方法を利用することで時効取得を認める判決が出されてしまうおそれもあります。

登記上の所有者とされている人が平成26年よりも前に死亡している場合、住民票の除表を取得することができません。

住民票の除票が取得できないとなると、本籍地の特定ができないため、登記簿上の所有者の相続人を特定することができません。

そうなると、土地を長年占有している第三者は、土地の所有者の特定ができないことを理由に、公示送達という特殊な方法を用いて、土地の所有者の不在のまま、時効取得を認める判決を得ることができてしまいます。

| ▼住民票の除票▼ 死亡などにより住民登録が消された住民票を「住民票の除票」といいます。住民票の除票には、本籍地の記載があるため、これを手掛かりに相続人の特定ができます。 |

| ▼住民票の保存期間▼ 令和元年6月20日、住民票の除票の保存期間が5年から150年間に延長されました。 |

相続登記をする

遊休地の場合、長年、相続登記が行われずに何代にもわたって放置されているケースがあります。

公示送達は、現在の所有者の追跡ができない場合に認められます。

そのため、現在の所有者を明らかにしておくことで、知らぬ間に時効取得の判決が出される事態を防ぐことができます。

具体的には、登記簿上の所有者が亡くなった場合には、速やかに遺産分割協議を行い、相続登記をするようにします。

亡くなってから長期間放置すると、その相続人も亡くなるなどして、相続人がどんどん増えていき、相続登記をするための遺産分割協議がとても難しくなります。

そのため、登記簿上の所有者が亡くなっている場合には、速やかに相続登記の手続をしてください。

第三者に譲渡する

時効取得を阻止するための方法として、対象土地を第三者に譲渡する方法が考えられます。

時効期間が経過した後、第三者がその対象不動産の所有権を取得した場合、先に登記をした方が優先されます。

そのため、時効期間が経過し、時効取得の要件を満たしている状況であっても、時効期間の経過後に対象不動産を第三者に譲渡した上で、その第三者が先に登記を備えることができれば、原則、時効取得を防ぐことができます。

しかし、対象不動産を取得した第三者が背信的悪意者である場合、時効取得が認められる可能性があります。

背信的悪意者とは、時効取得者等の権利者を害することを意図して、不動産の所有権等を取得した人をいいます。

相手方が背信的悪意者の場合、時効取得者が、たとえ不動産の登記を備えていなかったとしても、時効取得による所有権を主張することができます。

時効取得における背信的悪意者といえるためには、長年に渡り対象不動産を占有している事実を認識していることで足り、時効取得の細かい条件を把握していることまでは要しないとされています。

長年に渡り占有している事実を認識している場合には、背信性が認められることが多いと思われます。

そのため、時効取得を回避するために、親族や知人に対象不動産をあえて譲渡することは、時効取得の予防策としては機能しにくいというべきでしょう。

契約書を作成する

親族や友人に対して、無償で不動産を使用させていることがあります。

しかも、契約書や合意書などの書類を作ることなく貸していることが多々あります。

しかし、時間の経過により記憶が薄れたり、当事者が他界すると、契約内容を確認できる書類がないと、契約内容が曖昧になることがあります。

そして、いつの間にか、所有の意思をもって不動産を占有されるおそれもあります。

そこで、契約内容が曖昧にならないように、契約書を必ず作成するようにしましょう。

時効取得に関する裁判例

時効取得に関係する過去の裁判例を紹介します。過去の先例を確認することで、ご自身の不動産が時効取得されることを予防できるかもしれません。

裁判例(福岡高判平10・1・27)

取得時効が完成した後に係争地を購入し、その購入者が係争地が既に時効取得されている可能性が高いことを認識していた事案です。

裁判所は、購入者の悪意性(長年の占有の事実を知っていること)を肯定しましたが、信義則に違反しないとして、購入者を配信的悪意者には当たらないと判断しました。

その理由として、購入者が土地を買った目的が土木工事の営業に必要不可欠な良質の土を確保するためであって、不当不正な利益を得るものではなかったことに加えて、係争地の購入代金が不当に廉価とは認められないこと、土地の占有者の父親が越境を認めた上で、いずれ明け渡すと認めていたことなどが挙げられています。

見解

先ほど解説したように、取得時効の完成後に取得した第三者に対しては、時効取得を主張することができません。ただし、その第三者が背信的悪意者に当たる場合には、例外的に取得時効を主張することが認められます。

紹介した裁判例を踏まえると、多年にわたる占有の事実を認識しているだけでは、背信的悪意者とされるわけではないことが分かります。

土地を購入した目的が正当である場合や購入することがやむを得なかったような場合には、背信的悪意者には当たらないとされる可能性があります。さらに、譲受人側だけでなく、占有者側の事情も考慮した上で、背信性が否定される可能性があります。

時効取得に関するご相談は難波みなみ法律事務所まで!

時効取得を防ぐためには、対象不動産の現況を定期的に確認することが大事です。

現況確認することなく放置していると、気づいた時には既に時効期間が経過してしまい、手の打ちようがない状況になってしまいます。

早い時期に弁護士に相談して適切な対応を取るようにしましょう。

初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。

お気軽にご相談ください。

対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。