残業代が不払いとなっているにもかかわらず、これを企業に対して請求せずに放置してしまうと、消滅時効により請求出来なくなります。

残業代にも「時効」があります。残業代の時効期間は法改正により2年から3年に伸びました。そうと言っても、なかなか在職中に残業代を請求することは容易ではありません。退職後に残業代を請求しようとすると、既に時効期間が過ぎていることもあります。そのため、未払いの残業代を回収するためには、速やかに適切な対応が必要です。

今回の記事では、未払い残業代の時効の問題を弁護士が解説します。

残業代の時効とは

法定労働時間を超えて仕事をした場合、労働者は使用者に対して残業代の支払いを求めることはできますが、いつまでも残業代を請求できるわけではありません。残業代にも「時効」があります。

残業代の時効は3年

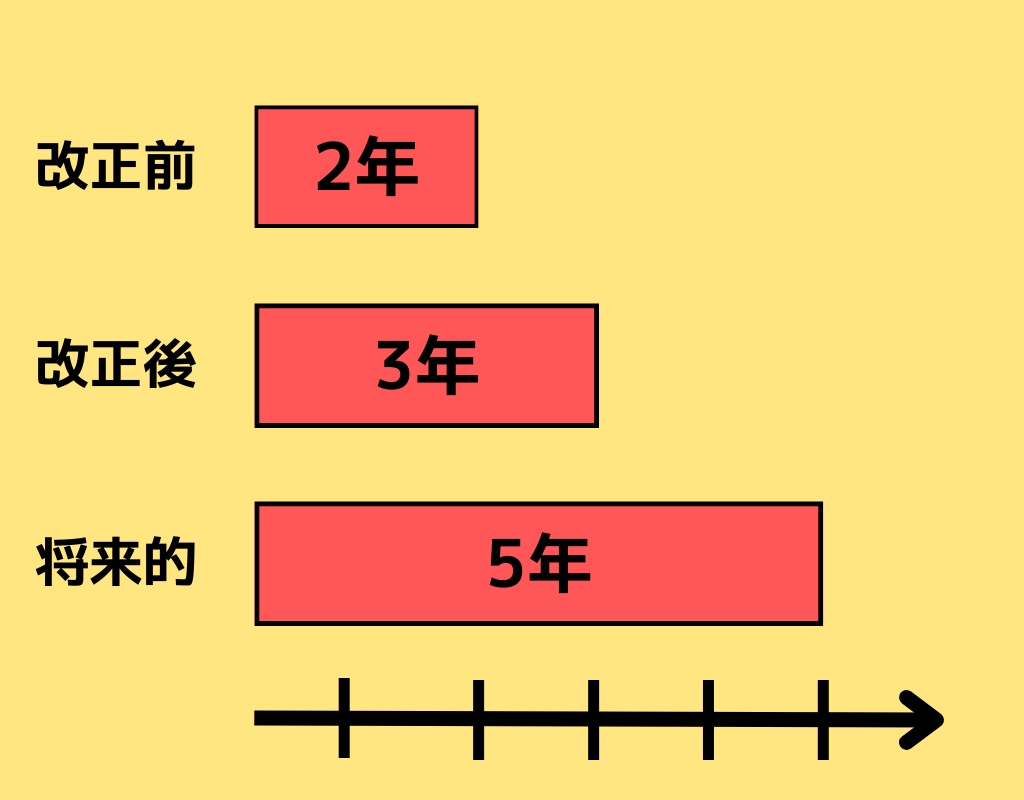

令和2年に民法が改正されたことに伴い、残業代の消滅時効は2年間から3年間に伸長されました。

その結果、2020年4月1日以後に発生した残業代については、改正民法が適用されるため、消滅時効の期間は3年となります。2020年3月31日以前に発生した残業代については、改正前の法令が適用されるため、消滅時効の期間は2年となります。

未払い残業代を含む賃金請求権の消滅時効の起算点は、賃金の支払日の翌日、要は、給料日の翌日となります。

本改正法の施行日である令和2年(2020年)4月1日から5年経過する令和7年(2025年)4月1日から、5年間に延長される可能性があります。

なぜ残業代の時効が延長されたのか

もともと、改正前の民法174条では、残業代請求の消滅時効は『1年』と定められていました。

しかし、賃金の時効が1年では短すぎ、労働者保護が十分ではありません。そこで、労働基準法115条によって、残業代も含め賃金の消滅時効を2年と定められました。

令和2年の民法改正によって、短期消滅時効がなくなり、民法上の消滅時効は、権利行使できることを知った時から5年、権利行使時から10年に統一的に変更されました。ただ、残業代の時効期間もこれと同様に5年に伸長すると、企業側、特に中小企業の負担がいきなり大きくなりすぎてしまいます。そこで、経過措置として、当面の間は、残業代を含め労働基準法の賃金の消滅時効は3年に留めることになりました。

裁判で確定した残業代は10年の時効となる

労働審判や訴訟手続きで確定した残業代請求権は、確定した日の翌日から10年の時効期間となります。判決により確定した場合だけでなく労働審判で成立した調停や審判についても、時効期間は10年となります。

残業代請求の時効を止めるためには

残業代の時効期間が伸長したとしても、これを放置していると、いずれは時効により消滅することになります。

時効で消滅しないように、時効の進行を止める方法を解説します。

内容証明郵便で催告する

支払いを求める通知をすることで、その通知が届いた日から6か月は時効の完成が猶予されます。これを法律上「催告」と呼びます。

催告の通知をする際には、口頭ではなく、事後的に証明できるように内容証明郵便を用いて行います。

催告をしてから6か月以内に残業代に関する合意が成立しない場合には、時効の完成が迫っていれば、速やかに労働審判や訴訟提起をする必要があります。

再度の催告はできない

催告をした後に、使用者側との交渉が難航している場合、再度催告をしたとしても、6か月間の時効の完成猶予の効果は発生しません。法律上、再度の催告は認められていないからです。

労働審判や訴訟提起する

時効期間が迫っている場合、交渉を長引かせてしまうと、時効期間が過ぎてしまいます。

そこで、時効期間が過ぎる前に労働審判や訴訟提起をする必要があります。

訴訟提起、労働審判などの裁判所の手続きを行うことで、時効の完成が猶予されます。その他にも仮差押えや仮処分といった保全手続きも時効の完成が猶予されます。

未払い残業代が時効消滅しない場合

時効期間が過ぎても、消滅時効が成立しない場合があります。時効期間の3年が経過すれば当然に残業代の請求ができなくなるわけではありません。

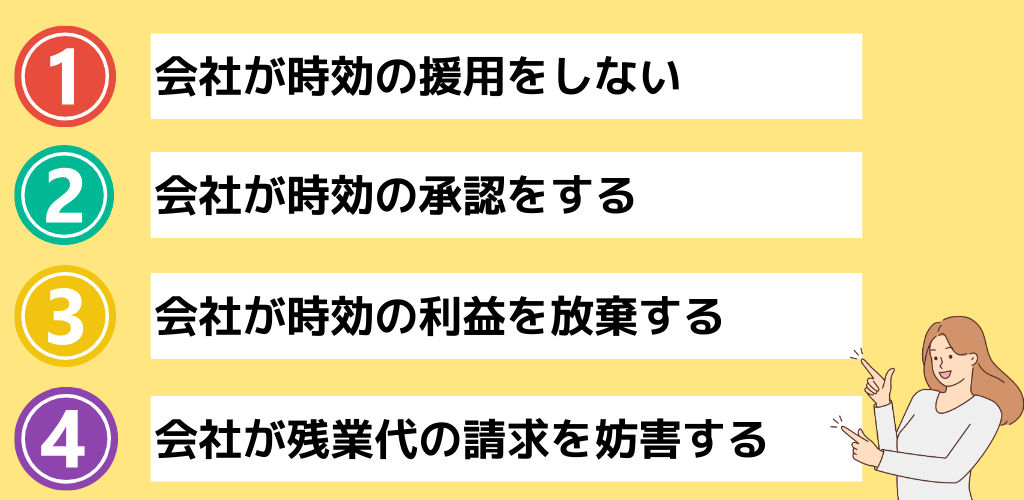

会社が時効の援用をしない場合

残業代の請求を受けた会社が、消滅時効の援用をしなければ時効の効果は生じません。

時効期間が経過すれば、当然に時効の効果が生じるわけではありません。時効の完成を主張する「時効の援用」をしてはじめて時効の効果が発生します。

そのため、たとえ残業代の時効期間が過ぎていても、会社側が時効の援用をしなければ時効の効果は確定的に生じません。

会社側が債務承認した場合

企業側が残業代の存在を認める対応をした場合、時効は更新され、時効期間がリセットされます。これを承認といいます。

例えば、使用者が残業代を支払うから支払いを猶予して欲しいと求めたり、残業代の一部を支払ったりする場合には、承認にあたります。

時効が更新されると、時効期間はゼロから再スタートします。

会社側が時効の利益を放棄した場合

使用者側が、時効が完成しているにもかかわらず、時効の完成後に残業代の一部を払ったり、その支払いの猶予を求める場合、時効の援用をすることが信義則上できなくなります。これを時効の利益の放棄といいます。

残業代請求を妨害した場合

時効の援用が権利濫用となり認められないことがあります。

たとえば、労働者がタイムカードや業務日報などの資料の開示を求めているにもかかわらず、使用者側が理由もなくこれを無視し続ける場合、使用者の不誠実な対応を理由に時効の援用が権利の濫用と判断される可能性があります。

会社に対して請求できる残業代とは

労働者は使用者に対して、①未払い分の残業代に加えて、②遅延損害金と③付加金の支払いを求めることができます。

未払い残業代とは何か?

労働基準法は、1日8時間、1週40時間の労働時間(「法定労働時間」といいます。)を超えて労働者に労働をさせてはならないと規定しています(労働基準法32条)。

使用者は、このような制限を超えて労働者に労働をさせた場合には、労働基準法が定める基準以上の割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条)。

この割増賃金のことを一般的に「残業代」と呼称されています。

深夜労働と休日労働とは

法定労働時間を超えていなくても、深夜労働や休日労働をした場合にも割増賃金を請求できます。

深夜労働とは、午後10時から午前5時まで間の労働です。

休日労働とは、労働基準法(35条)が定める1週1日以上の休日における労働のことです。この労働を「法定休日」といいます。法定休日に労働者に労働をさせた場合には、休日労働としての割増賃金を支払う必要があります。

割増賃金率

労働基準法が定める割増賃金は、次のとおりです(労働基準法37条)。

| TIPS!割増賃金の割合 ①法定労働時間を超えた場合 賃金の2割5分 ②時間外労働が1か月60時間を超える場合 割増率50%*中小企業の場合には、2023年4月1日から適用となります。 ③休日労働の場合 賃金の3割5分 ④時間外労働で深夜労働の場合 賃金の5割 ⑤休日労働で深夜労働の場合 賃金の6割 |

遅延損害金

時給換算した給料に割増分を加算した残業代を請求できます。加えて、本来の給与の支払日から退職日まで、年利3%の遅延損害金と退職日以降の14.60%の遅延損害金の請求をすることもできます。

付加金

残業代の未払いが悪質である場合には、未払い残業代と同額の金額である付加金を請求することができます。

ただ、付加金の請求は、交渉や労働審判では認められません。付加金の請求は、労働訴訟を提起する場合に請求できるものです。

残業代請求を行う方法

使用者に対して未払いの残業代を求める流れを解説します。残業代の時効が完成しないように早い段階から残業代の請求に着手するようにしましょう。

まずは残業代請求の通知する

時効の完成を止めるためにも、まずは残業代の支払いを求める通知をします。残業代の請求は口頭やメールでもできます。ただ、口頭では言った言わないの水掛け論になる可能性があります。また、メールでは確実に送信されているか分からないこともありますし、使用者側に労働者の本気度を伝えにくい難点もあります。

そこで、残業代の請求は内容証明郵便により行います。タイムカード、業務日報、雇用契約書、就業規則などの証拠の開示も同時に求めます。

使用者と直接交渉する

残業代の通知をした後、労使間で交渉を行います。当事者間の交渉では進展がない場合には、代理人弁護士を就けるようにしましょう。それでもなお、合意に至らなければ交渉を断念するしかありません。

他方で、交渉の結果、合意に至る場合には必ず合意書を作成します。口頭であっても合意は成立します。しかし、口頭であれば、事後的に合意内容を証明することはできません。必ず合意書を作成するようにします。

労働審判の申立て

交渉を断念した場合、まず検討する手続きが労働審判です。

労働審判とは、労働審判委員会が労使間を仲裁して労働問題を迅速に解決していく手続きです。労働審判委員会は、地方裁判所の裁判官と労働審判委員の2人で構成されます。

労働審判は、3回の手続きで解決を目指すプロセスですので、訴訟手続きと比べて圧倒的に速いといえます。

しかし、迅速な手続きである反面、慎重な審理を行うことができないため、労使双方に対して一定程度の譲歩を余儀なくされることがあります。

訴訟提起する

交渉が断念した場合や労働審判で解決できない場合には、選択肢として訴訟提起があります。

訴訟手続きでは、原告の従業員と被告となる使用者の双方が主張と反論を繰り返して審理を行います。審理期間は、短くても1年を要します。

審理がある程度尽くされると、裁判官から和解の勧告を受けます。裁判所を介した和解協議を経て合意に至れば解決となります。他方で、和解協議が奏功しなければ、当事者尋問を実施した上で判決手続きに移ります。

なお、訴訟手続きでは、残業代の不払いが悪質であると判断されれば、未払い残業代と同額の付加金の支払いを求めることができます。

残業代の問題は弁護士に早期に相談を

残業代を請求せずに放置していると、いつの間にか時効期間が過ぎてしまいます。時効期間が過ぎてしまう前に弁護士などの専門家に相談をして適切な対応をしましょう。

また、時効期間が過ぎてしまっていても諦めずに一度弁護士な相談するようにしましょう。何らかの解決策が見つかるかもしれません。

当事務所では、初回相談30分を無料で実施しています。お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪市、東大阪市、和歌山市、大阪府全域その他関西圏全域です。