相続は人が亡くなることで発生します。

その後、相続財産は遺産分割のルールに則って分配されます。亡くなった方が遺言書を作成していた場合は、指定分割といって分配時に最優先されます。しかし、遺言書を作成していなかった場合、民法が定める法定相続に則って遺産分割するのが好ましいとされています。

本記事では、法定相続分について分かりやすく解説します。

法定相続分とは何か?

法定相続分とは、民法によって定められた相続割合です。

各相続人の法定相続分は、亡くなった方との続柄によって決まることになっています。

ただし、法定相続分は絶対のルールではなく、遺産分割協議によって相続人全員が合意しているのであれば、法定相続分を無視した分配も可能となっています。つまり、法定相続分は遺産分割の際に1つの目安となる割合で、強制力のあるものではありません。

遺留分との違い

相続には法定相続分の他に、遺留分と呼ばれる権利があります。

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外が法定相続人だった場合に認められている、最低限相続できる割合のことです。遺留分は法定相続分とは異なり、遺言書より優先されます。

たとえば、特定の相続人にすべての遺産を相続させるといった遺言書が残されていたとしても、法定相続人は自身の遺留分を主張し、支払ってもらうことが可能となっています。

法定相続人の範囲

被相続人(故人)の遺産を相続するためには、「法定相続人」であることが必要です。「法定相続人」の意味やその範囲を解説します。

法定相続人とは

法定相続人とは、法律上遺産を相続できる立場にある人を指します。

亡くなった方に配偶者がいた場合、配偶者は必ず法定相続人になります。

その他の法定相続人は、以下のように相続順位が定められて、同一順位の者が誰もいなかった場合に、次順位へと法定相続権が移ることになっています。

たとえば、被相続人に子どもがいれば第1順位である子どもが法定相続人となりますし、子どもがいなければ父母、父母がいなければ兄弟姉妹、といったように相続権が移ります。

✓法定相続人の相続順位

・第1順位 子ども(直系卑属)

・第2順位 父母(直系尊属)

・第3順位 兄弟姉妹

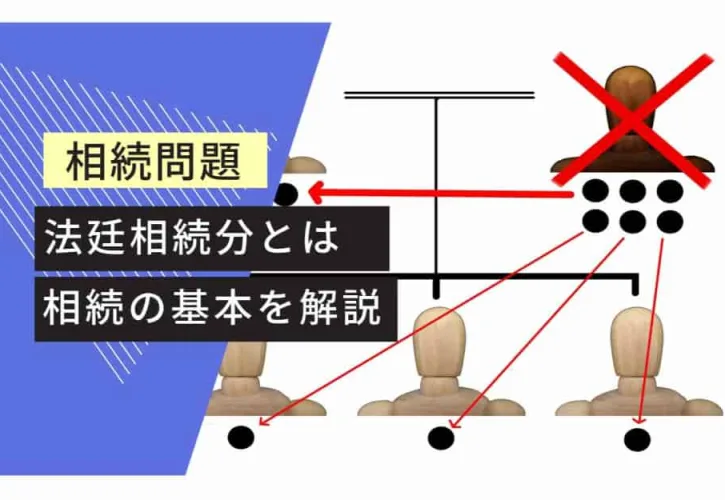

代襲相続人とは

代襲相続とは、被相続人が亡くなった時点で、相続人である子どもや兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、その相続人の子どもに相続権が代襲する(移る)ことです。

たとえば、被相続人が亡くなる前に、子どもがすでに亡くなっていた場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続によって相続権を得ることになります。また、兄弟姉妹が相続人である場合、兄弟姉妹が先に他界している場合には、その子供(つまり甥姪)が代襲相続人となります。

かなり珍しいケースですが、被相続人の孫もすでに亡くなっていた場合は、ひ孫が相続することになり、これを再代襲相続といいます。ただし、兄弟姉妹の場合、代襲相続は1代までと制限されているため、再代襲相続は起こらないことになっています。

TIPS!養子縁組する前の養子の子

養子縁組をした場合、その養子は実子と同じように法定相続人となります。仮に、養子が養親よりも先に他界している場合でも、縁組後に生まれた養子の子は代襲相続人となります。しかし、縁組前に生まれている養子の子は代襲相続人とはならないため、注意が必要です。

例えば、再婚相手の連れ子と養子縁組をした後、その連れ子に子供ができた場合、その連れ子の子どもは縁組後に生まれた養子の子ですので、代襲相続人になることができます。

相続廃除や相続欠格の場合には代襲相続は発生する

相続廃除と相続欠格はいずれも相続人の相続権を奪う制度です。

相続廃除または相続欠格を受けた法定相続人は、相続権を失います。ただ、相続欠格や相続廃除は、その相続人当人の相続権を奪うだけですので、その相続人の子は代襲相続人になることができます。

相続放棄した場合には代襲相続は発生しない

相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで法定相続人がすべての相続権を放棄し、はじめから相続人ではなかったことになる手続きです。

相続放棄により、相続放棄をした親族は、はじめから相続人ではなかったことになるため、代襲相続も発生しなくなります。たとえ、相続放棄をした子供に子供(つまり孫)がいたとしても、その孫が代襲相続人にはなりません。

胎児である場合

相続開始時に生まれていなくても、相続については既に生まれたものとみなされ、相続人となることは出来ます。また、胎児であっても、遺贈(遺言で遺産を譲り受けること)の受遺者となることができます。ただ、胎児が相続開始後に死産した場合には相続人となりません。

法定相続人には当たらない人

生前の被相続人と深い関係にあったとしても法定相続分を持たない(持てない)場合があります。具体的には、以下のような場合となるので覚えておきましょう。

【相続権を持たない人】

1.内妻の妻

2.離婚した元妻

3.欠格者

4.廃除された人

内縁の妻(夫)

内縁の妻(夫)とは、婚姻届を提出していないため、法律上の夫婦関係はないものの、社会生活を送る上で夫婦と同様の生活を送っている相手のことです。いわゆる事実婚の夫婦です。

しかし、婚姻関係が認められない以上、法定相続人になることはできません。

離婚した元妻(夫)

配偶者は必ず法定相続人になりますが、離婚すると法定相続人になることはできません。

過去に夫婦関係があったとしても、血縁関係がある子どもとは違って、離婚した元妻(夫)というのはまったくの他人となってしまうため注意が必要です。

欠格者

以下に該当する行為を行ったものは、相続欠格者といって相続権が失われます。

- 故意に被相続人または同順位以上の相続人を死亡、または死亡させようとした

- 被相続人が殺害されたのを知っていながら告発や告訴をしなかった

- 詐欺や脅迫によって被相続人の遺言を取り消し、または変更を妨げた

- 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠ぺい等の工作をした

廃除された人

被相続人は、家庭裁判所に申し立てをし、法定相続人を自らの意思で廃除することができます。これを相続廃除と言います。ただし、相続廃除が認められるには、以下の条件を満たしている必要があります。

- 被相続人に対して虐待、もしくは重大な侮辱を加えた

- 法定相続人(推定相続人)に著しい非行行為があった

相続廃除が認められると、その相続人は遺留分も失うことになります。廃除された人は、相続に関する一切の権利が失われます。

法定相続人の法定相続分の計算方法

相続人が遺産を取得できる割合、つまり法定相続分の割合は民法で規定されており、相続人の順位によって相続分の割合は異なります。

配偶者の法定相続分

配偶者の法定相続分は、配偶者以外の法定相続人の種類によって変わります。

子供が法定相続人である場合には、配偶者の法定相続分は2分の1です。

父母や祖父母等の直系尊属が法定相続人である場合には、3分の2です。

きょうだいが法定相続人である場合には、4分の3です。

子供の法定相続分

配偶者が存命であれば、子供の法定相続分は2分の1となります。子供が複数人いる場合には、2分の1に子の人数をかけることで、子ども一人あたりの法定相続分が算出されます。先に死亡している子供がいる場合には、その子供の子供(孫)が代襲相続人となります。

子供の法定相続分の計算方法

2分の1×子供の人数

例1)配偶者と子供3人の場合

① 配偶者 2分の1

② 子 供 6分の1

例2)配偶者と子供3人のうち2人が存命、死亡した子供に子供が3人いる場合

① 配偶者 2分の1

② 存命の子供一人あたり 6分の1

③ 死亡した子供の子供一人あたり 18分の1

父母の法定相続分

配偶者と父母が法定相続人である場合、父母の法定相続分は3分の1となります。父母の両方が存命であれば、3分の1を均等割りした6分の1が父母一人あたりの法定相続分となります。

きょうだいの法定相続分

配偶者ときょうだいが法定相続人である場合、きょうだいの法定相続分は、4分の1にきょうだいの人数をかけた数値となります。きょうだいが先に死亡している場合には、きょうだいの子供が代襲相続人となります。

きょうだいの法定相続分の計算方法

例1)法定相続人が配偶者ときょうだいが3人の場合

① 配偶者 4分の3

② きょうだい一人あたり 12分の1

例2)法定相続人が配偶者ときょうだい3人のうち2人が存命、死亡したきょうだい1人の子ども2人の場合

① 配偶者 4分の3

② きょうだい一人あたり 12分の1

③ きょうだいの子供一人あたり 24分の1

前妻の子どもの相続分

被相続人の前妻の子どもの法定相続分も、その他の子どもと同様です。

具体的には、再婚相手(配偶者)とその子供が3人、前妻の子が2人いる場合、被相続人の配偶者は2分の1、子供1人あたりの相続分は10分の1となります。

認知した子供の相続分

認知した子供についても、婚姻中の夫婦の間に生まれた子ども(嫡出子)と同様の相続分となります。かつては、結婚をしていない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子の相続分の半分とされていました。

しかし、平成25年9月4日の最高裁判決により、非嫡出子の相続分を半分とする民法の規定が憲法に違反すると判断されました。これにより、非嫡出子の相続分も嫡出子の相続分と同等になりました。

法定相続人の具体的相続分の計算方法

相続人に、生前贈与や寄与分等がある場合には、法定相続分を加算減算することなく遺産を分配すると、相続人間に不公平を生じさせます。

そこで、遺産額に各相続人の法定相続分を掛けた金額に、特別受益を控除した算定される相続分、または、寄与分を加算して算定される相続分を「具体的相続分」といいます。

特別受益を持ち戻す

被相続人から遺贈や生前贈与を受けている場合、これら利益を「特別受益」といいます。特別受益がある場合には、遺産の前渡しがあったとして、特別受益の金額を差し引いた数値が具体的相続分となります。これを特別受益の持ち戻しといいます。

(相続時の財産+特別受益)×法定相続分ー特別受益

寄与分を加算する

被相続人の財産の維持または増加に特別な寄与した場合には、相続分に寄与分に相当する金額を加算して具体的相続分を算定します。被相続人に対して金銭を給付したり、病気療養中の被相続人の両要介護に従事するなど親族の扶養義務を超えた特別な貢献により、被相続人の財産の維持・増加に寄与したことが必要です。

寄与分の行為の類型

- 家業従事型

- 金銭等出資型

- 療養看護型

- 扶養型

- 財産管理型

法定相続人ではない人に対して財産を残す方法

法定相続分を持たない人に対して財産を渡したい場合は、以下の方法が有効です。

- 生前贈与

- 遺言書

- 養子縁組

生前贈与で財産を渡す

生前贈与とは、生きているうちに第三者へ財産を贈与することです。配偶者や子どもといった法定相続人だけに限らず、好きな相手に財産を贈与できるメリットがあります。

ただし、贈与税が課税されることもあり、いつ、誰に、どれだけの財産を贈与するかについては、慎重に検討しなければなりません。

遺言書で遺産を渡す

遺言とは、亡くなった方が最後にできる意思表示です。被相続人は生前に遺言書を作成し、自らの意思で遺産の分配を指定することができます。

ただし、正確に作成しないと遺言書そのものが無効になってしまったり、遺言が原因となり相続人同士でトラブルが起こるリスクもあったりと、慎重に作成する必要があります。

養子縁組で遺産を渡す

養子縁組とは、養親と養子の間に法律上の親子関係を作る手続きです。

法律上の親子関係ができるということは、養子は法定相続人になることができます。ただし、元から法定相続人だった方からすれば、自身の相続分が減ることになるため、養子縁組がトラブルの引き金になることもあるため注意が必要です。

相続のために必要な手続き

被相続人が遺した財産を相続人間で分けるためのプロセスを解説します。

遺産分割協議を行う

まずは、相続人間で、遺産分けの話し合いを行います。遺産の範囲、特別受益や寄与分等を整理した上で、誰がどの遺産をどの程度取得するのかを協議します。この協議を遺産分割協議といいます。

相続人間の遺産分割協議が調えば、遺産分割協議書を作成します。

関連記事|遺産分割協議書の書き方とは?テンプレートを用いて弁護士が解説

遺産分割調停を申し立てる

遺産分割協議が成立しない場合には、家庭裁判所に対して、遺産分割調停の申し立てを行います。

調停手続きでは、家庭裁判所の調停委員2人が申立人と相手方の双方を仲裁して、遺産分割の成立を目指します。

遺産分割調停が成立すれば、裁判所の作成する調停調書により、相続登記や預貯金の解約等の相続手続きを行うことができます。

遺産分割審判

遺産分割調停が成立しない場合には、遺産分割審判に移行します。

審判手続きでは、当事者双方が主張立証を行い審理を尽くした上で、裁判官が終局的な判断を下すプロセスです。調停手続きのように話し合いの要素は少なくなります。

裁判所の審判書を受け取った日の翌日から2週間以内に異議申立て(即時抗告)をしなければ、審判は確定します。

相続トラブルは弁護士に相談を

相続問題は、戸籍謄本の収集、遺産の調査、相続人との遺産分割協議といったプロセスを経る必要があります。特に相続人との話し合いには、大きな精神的な負担を招きます。

その上、相続問題には複雑な法律問題を含んでいます。

当事務所の弁護士は、信託会社の勤務経験を有しており、相続問題を数多く取り扱っています。一人で悩まずにご相談ください。当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。対応地域は、大阪府全域、和歌山市、和歌山県、奈良県、その他関西エリアお気軽にご相談ください。