管理職であることを理由に残業代を支給していないことはよくあります。

しかし、残業代の支給を受けない「管理監督者」は世間で言う「管理職」とは異なります。

管理職であることを理由に残業代請求を諦める必要はありません。残業代請求をせずに放置していると、消滅時効により残業代が消えてしまうかもしれません。

本記事では、管理職の残業代の問題を詳しく解説していきます。

管理職でも残業代は出る!

管理職であるからといって、残業代が出ないことはありません。

管理職にもいろいろあります。経営者に近い立場の管理職から権限を与えられていない名ばかりの管理職まで様々です。

すべての管理職が残業代をもらえないわけではありません。

残業代が出ない管理職といえるためには、労働基準法41条2号の「管理監督者」に該当することが必要です。この管理監督者に該当しない場合には、管理職であっても、他の一般の労働者と同じように残業代を請求することが認められています

残業代が出ない「管理監督者」とは

管理監督者とは、労働基準法第41条2号の「監督若しくは管理の地位にある者」のことをいいます。

管理監督者と聞くと、役職に就いていれば、全て該当しそうなイメージがあるかもしれません。

『役職に就いちゃうと残業が付かないから、役職に就きたくないんだよね〜。』という声を耳にしたことがあります。

しかし、労基法41条2号の管理監督者に該当するための要件はかなり厳しく、管理監督者であることを肯定する裁判例もかなり少なく、多くのケースは否定されています。つまり、何らの権限・責任も持たない「名ばかり管理職」では管理監督者には該当しません。

労働基準法41条(適用場外)

この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

そのため、パッと思い浮かべる管理職と労基法で言う管理監督者はほぼ別の概念だと思ってもらっても過言ではないです。

時間外手当と休日手当は出ない

通常、法定労働時間である1日8時間を超えて残業してもらったり、日曜日に仕事をしてもらうと、割増賃金を払わないといけません。

しかし、この管理監督者に該当する労働者については、労働時間、休日などに関する規制が適用されず、時間外割増賃金(残業手当)や法定休日割増賃金(休日出勤手当)といった手当を支払う必要がなくなります。

深夜手当は出る

午後10時以降の深夜労働については、たとえ管理監督者であったとしても、支払わなければなりません。

また、管理監督者であっても、妊産婦の深夜業の禁止規定も同様に適用されます(労働基準法66条)。

「管理監督者」になるための3つの条件

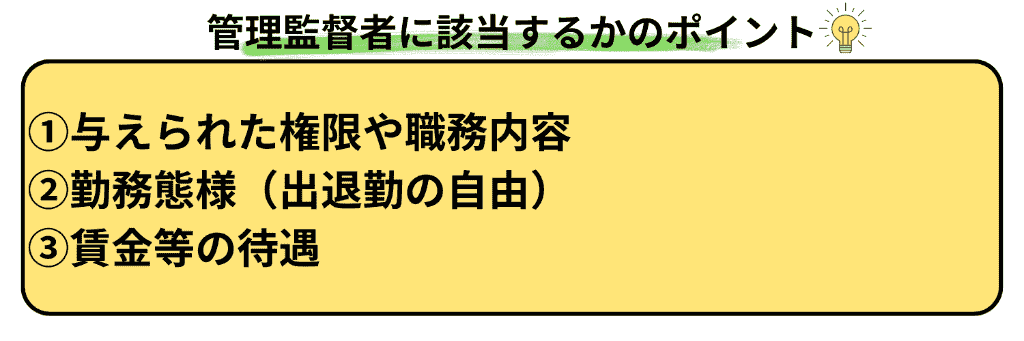

では、時間外手当の支払いが免除される管理監督者といえるためには、どのような要件を充たす必要があるのでしょうか。

管理監督者に該当するかは、職位の名称にとらわれず、①与えられた権限や職務内容、②勤務態様③賃金等の待遇といった実態を考慮して判断します。『店長だから管理監督者だ!』と安直に判断することはないということですね。

最も重要な要素は①職務内容の内容・程度

①から③の要素ですが、3要素ともに同列に検討するわけではありません。

そもそも、管理監督者について規定された労基法41条2号の趣旨は、①職務や責任の重要性や勤務実態から、労働時間の管理に馴染まないこと、②職務や責任の重さから、労働時間を自由に管理する裁量が与えられているため、管理監督者自身の労働時間を管理することは予定されていないこと、にあります。

このような管理監督者の意義を踏まえると、職務内容や責任の内容・程度が重要な要素であることが分かると思います。後述する裁判例においても、①の要素を重点的に認定している傾向があります。

そのため、①と②の判断要素を満たさない場合には、いくら賃金待遇が高かったとしても、管理監督者性を肯定することは困難になります。

①職務内容と権限・責任

管理監督者といえるためには、労働条件の決定やその他労務管理について、経営者から重要な権限と責任を付与され、経営者と一体的な立場にあるといえ、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を担っていることが必要です。

この『経営者と一体的な立場』というのは、企業全体に対する権限や責任ではなく、任された当該事業部分に対する権限や責任を付与され、その事業部分につき経営者の分身として管理を行う立場を指します。

また、与えられた権限や責任等の判断においては、企業の規模や業種等に応じた実質的な判断となります。

そのため、たとえ創業者や代表者に経営権限が集中しており、労働者の管理職としての権限や責任が大きくないとしても、会社の企業規模が小規模であれば、必ずしもこれら事情のみで管理監督者性が否定されるというわけではないと考えます。

職務権限に関する具体例

◯事業経営に関する意思決定にどの程度関わっていたか

⇨経営会議に参加したり、議事録に署名しているような場合には、経営判断に実質的に関与しているといえるため、肯定する方向

◯店舗のアルバイトやパートの採用・解雇に関する権限があるのか

⇨なければ、部下の労務管理権限が乏しいといえ、否定する方向

◯部下の昇級、昇格、賞与等を決定するための人事考課に関する権限が付与されているのか

⇨なければ、部下の労務管理権限が乏しいため、否定する方向

◯他の従業員と同様の現場業務にどの程度従事していたか

⇨現場業務での従事の割合が大きければ、一般の労働者と同様に労務管理されているといえるため、否定する方向

◯労働者のうち管理監督者とされている者の割合

⇨割合が大きければ、名ばかりの管理職といえることから、否定する方向

◯シフト表や勤務表の作成権限や残業の命令権限の有無

⇨あれば、労働者の労働時間の管理権限が付与されているため、肯定する方向

権限や職務内容に関する資料

管理監督者であることは、企業側が証明しなければなりませんが、労働者側においても、使用者の主張に対して十分に反論できるように、あらかじめ客観的な証拠を確保しておくことが大切です。

その従業員に付与された権限や責任等に関する裏付け資料としては、雇用契約書、労働条件通知書、企業全体・その事業全体の組織表、タイムカード、シフト表、メール履歴、その他職務の範囲や権限を定めた書類等が挙げられます。

日本マクドナルド事件・東京地裁平成20年1月28日

直営店の店長職にある労働者が、勤務先である日本有数のファーストフード店に対して残業代の支払を求めた事案ですが、以下のとおり管理監督者であることを否定する判断が示されています。

| ①の職内容・権限について アルバイトの採用決定、人事考課等の権限を付与されていたものの、社員の採用権限はないこと、企業「全体」としての経営方針に関与することはないこと、権限が店舗内に限定されていること、 ②の労働時間の裁量について 30~60日の連続勤務を余儀なくされていたこと、 ③の待遇面について 下位のファーストアシスタントマネージャーとの差は大きくないことを理由として、 |

②労働時間の裁量(出退勤の自由があったか等)

労働時間の管理について裁量が与えられている場合にも、管理監督者とされる可能性があります。

労働者に付与された職務内容や権限・責任に照らし、その勤務態様が労働時間を管理されることに馴染みやすいかによって判断されます。特に、欠勤や遅刻・早退した際に欠勤控除を受けているか否かは重要なファクターになることが多いです。

会社や上司によって、労働時間や出勤日を、シフト表やタイムカードなどで管理されている場合には、労働時間に関する裁量が少ないと言えます。

労働時間の裁量に関する具体例

◯遅刻や早退等を理由に減給等の制裁を受けるか

⇨制裁を受ける場合には、労働時間の管理がなされていることになるため、否定される方向

◯アルバイトやパートなどの人員が不足する際には、それらの者の業務を代わりにしなければならないか

⇨代わりにする必要がある場合には、勤務態様について裁量が狭いといえるため否定される方向

◯法定外労働や休日労働をする際の業務内容が一般の労働者が行うような業務か、重要な経営事項に関する業務か

⇨重要な経営事項に関する業務なら、肯定する方向。一般社員と同様の業務であれば、否定する方向。

◯労働時間の規制を受ける一般の従業員と同様の勤務態様の割合

⇨割合が高ければ、一般の従業員と同様に管理を受けているといえるため否定する方向

◯労働時間がタイムカード、出勤簿の記録、日報の作成提出などによって管理されていたか

⇨管理されていたのであれば、労働時間に関する裁量が乏しいため否定する方向

※管理監督者といえども、その使用者は健康管理や深夜労働の割増賃金の計算に必要な限りで労働時間を管理する必要があります。

労働時間の裁量に関する資料

シフト表、日報、出勤簿、タイムカード、雇用契約書、就業規則などから、労働時間等の勤務態様に関する裁量の有無や程度を証明していきます。

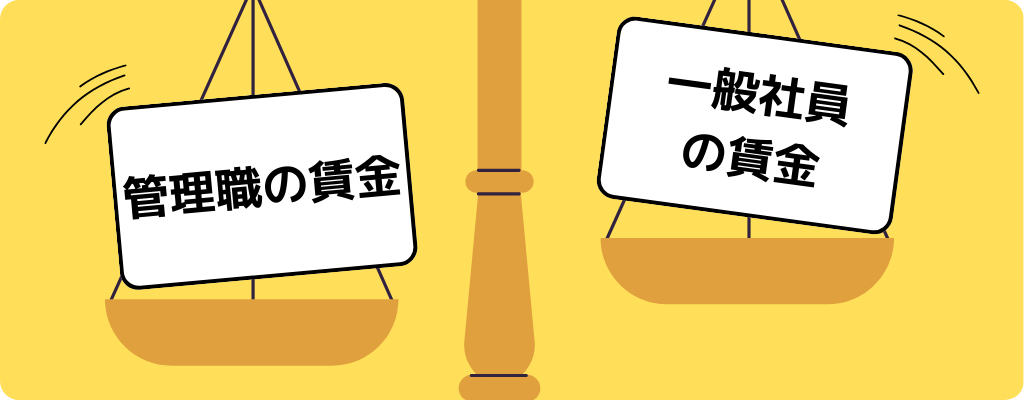

③賃金等の待遇

手当も含め待遇が、職務内容や権限・責任に見合ったものといえるかを判断します。

この待遇が他の一般の労働者と比べて、「管理監督者」の地位にふさわしい待遇が付与されている場合には、管理監督者と認定される可能性があります。

賃金等の待遇に関する具体例

◯役職手当が支給されている場合、その職位や業務内容に照らし、役職に見合った手当か?

⇨一般の従業員の手当と同程度あるいは大差がないのであれば、否定する方向。

◯役職手当が実質的に残業代の全部または一部に代わるものとして支給されているか

⇨残業の実態を踏まえて支給されていると評価できれば、否定する方向。

◯役職手当が支給されていない場合、基本給や賃金全体がどの程度のものか。

⇨賃金が、実際の労働時間、業務内容に見合ったものとはいえない場合には否定する方向

◯社内における賃金の順位は?

⇨一般の従業員と大差がないのであれば、否定する方向

◯役職に昇進した場合の昇級額は?

⇨無い又はそれほど上がらないのであれば、否定する方向

◯長時間労働も含めた、一時間あたりの賃金単価はどの程度か?

⇨アルバイトやパートの時間給と同程度又はそれにも満たなければ、否定する方向。

賃金などの待遇面に関する資料

雇用契約書、賃金規定、賃金台帳、給与明細、源泉徴収票等の客観的資料から、一般労働者と比べて待遇が優遇されているか否かを証明していきます。

名ばかり管理職が残業代請求をするための流れ

名ばかり管理職が会社に対して、残業代を請求するためには、計画的に動くことが重要です。感情的になって無計画に進めていくと、本来認められるはずの残業代を十分に回収できず、悔しい思いを味わうこともあります。

残業代の請求にあたっては、弁護士などの専門家の力を借りながら進めていくことを検討した方がよいでしょう。

名ばかり管理職の証拠を確保する

残業代の請求をするためには、残業を含めた労働時間を証明することが必要です。そのため、労働時間に関する証拠をあらかじめ確保しておくことが必要です。例えば、タイムカード、業務日報、メールの送受信歴、パソコンのログ履歴等が労働時間の証拠として挙げられます。

その他にも、名ばかり管理職であったことを証明するために、先ほど紹介した証拠資料も一緒に確保しておくことが重要です。

残業代を計算する

労働時間に関する資料を基に残業代を計算します。残業代を計算するにあたっては、労働審判や労働訴訟になることも踏まえて、裁判所で採用されている京都ソフトを用いることが望ましいです。また、残業代の計算にあたっては、遅延損害金も含めて計算するようにします。

仮に、労働時間の資料が手元にない場合には、使用者側に労働時間に関する資料の開示を求めるようにします。

残業代の支払いを求める

残業代の計算ができれば、使用者側に残業代の支払いを求めます。また、労働時間の資料に不足があれば、資料の開示も求めます。

使用者に対する通知は、口頭やメールなどではなく、内容証明郵便で行うことが望ましいです。なぜなら、口頭では事後的に通知内容を証明することができないからです。また、メールでは、使用者側に労働者側の本気度が伝わらず、誠実な対応をしてもらえないこともあるからです。

交渉を行う

使用者側に残業代の請求をすれば、使用者側との交渉を試みます。会社側から色々な反論が出てきますので、それを踏まえながら、適宜再反論をしたり、金額の交渉を行います。

交渉の末、合意ができれば合意書を作成して解決させます。他方で、合意に至らない場合には、交渉を断念して次のステージに進むしかありません。特に、管理職の場合には、会社側が管理監督者の主張に固執するケースが多く合意に至らないことも多くあります。

労働審判や労働訴訟を行う

交渉を断念させた場合には、労働審判あるいは労働訴訟を提起します。

労働審判は、3回以内の審判期日で解決を目指す迅速なプロセスです。これに対して、労働訴訟は1年以上の期間を要するため、長期のプロセスと言えます。

ただ、労働審判は、短期間のプロセスである一方、請求額を一定程度譲歩することを強く求められます。労働訴訟では、慎重な審理が行われるため、労働審判のような譲歩は求められません。ただ、請求それ自体に難がある場合には、訴訟であっても譲歩を求められるケースは当然あります。

▶厚生労働省における管理監督者の解説はこちら

管理監督者の問題は弁護士に相談を

これまで解説してきましたように、管理監督者の認定基準は相当厳しいものです。ただ、労働審判や訴訟において、管理監督者として認定されなかったとしても、管理監督者性に関連する事情は和解時の和解金額に十分影響を与え得るものです。そのため、厳格だからといって、端から諦める必要はありません。お困りであれば、一度弁護士に相談してみてください。

初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。

対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。