相続問題でよく争いとなるのが遺留分の問題です。

亡くなった人が一部の相続人に多くの遺産を残したいと考えることはよくあります。その意思を叶えるために、生前に遺言書を作成したり、生前に贈与する方法があります。

一部の相続人が多くの遺産を取得することに、その他の相続人の理解を得ていれば良いのですが、必ずしも、そうとは限りません。一部の相続人が多くの遺産を取得することに不満を持った相続人が、相続開始後、遺留分侵害請求をすることで、遺留分の問題が生じます。

相続人の一部から遺留分侵害請求を受けた場合、どのように対応するべきなのでしょうか。請求を受けた側が確認するべきポイントは概ね4つあります。具体的には、①遺留分権利者か?②消滅時効になっていないか?③遺留分の計算方法が適切か④生前贈与の内容は適切か?の4点です。いずれも難しい専門的な判断を必要とする事項も含まれているため、弁護士への相談と委任を検討するべきです。

本記事では、遺留分請求を受けた時の確認すべきポイントを解説します。

遺留分請求されたら確認するべき4つのポイント

遺留分請求を受けたら、まずは、遺留分請求の内容が本当に正しいのかを十分にチェックしなければなりません。

もし、あなたが他の相続人から遺留分侵害請求の通知を受け取ったとしても、慌てて対応する必要はありません。遺留分請求が正しいものであるかを確認するために、次に挙げる各ポイントを精査するようにしてください。

ご自身で精査できない場合には弁護士に相談することを推奨します。

確認するべき点

- 遺留分権利者か?

- 時効になっていないか?

- 遺留分の計算方法が適切か

- 生前贈与の内容は適切か?

請求者が遺留分権利者といえるのか?

遺留分請求をする人が法律上遺留分を有している人とは限りません。まずは、法律上遺留分の権利を有しているのかを確認するべきです。

遺留分とはそもそも何か?

遺留分とは、法定相続人が、生前贈与や遺言によっても奪われることのない相続財産に対する一定の割合をいいます。

つまり、遺留分は、相続人の最低限保障された相続権ともいえるものです。

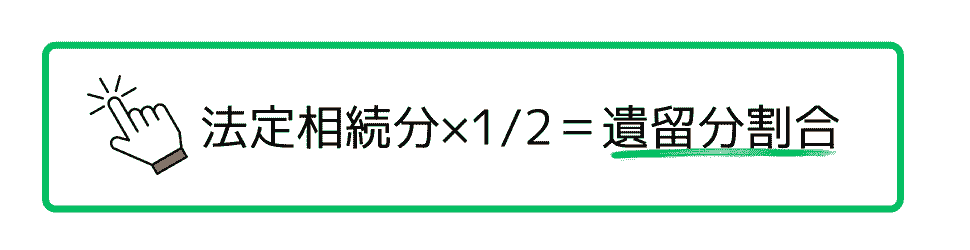

遺留分の割合は、法定相続分の2分の1です。

ただ、亡くなった人の親(直系尊属)が相続人である場合には、法定相続分の3分の1となります。

なお、兄弟姉妹(甥姪含む)には、遺留分の権利はありません。

遺留分請求とは何か?

遺留分請求(遺留分侵害額請求)とは、特定の相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分の侵害を受けている権利者が、遺留分の侵害をしている義務者に対して、遺留侵害額に相当する金銭の支払いを求めるものです。

民法が改正される前、遺留分侵害額請求は、「遺留分減殺請求権」と呼ばれていました。遺留分減殺請求では、金銭の支払請求ではなく財産の取り戻しを求める権利でした。

遺留侵害額請求は、財産の返還ではなく金銭の支払いを求める権利です。

遺留分の権利を有しているか?

まず、あなたに遺留分侵害請求の通知を送付している人が遺留分権利者であるかを確認しましょう。

相続人としての地位を有しているか?

まず、請求者が相続人であるかを確認します。

相続人であるとして、遺留分の権利を持っている相続人であるかを確認しましょう。

相続人は誰かを確認する

被相続人に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。

被相続人に子供がいる場合には、子供も相続人になります。

子供が先に他界している場合には、その子供の子供(つまり孫)がいれば、孫も代襲相続人になります。

これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

被相続人に子供がいない場合には、被相続人の親が相続人になります。

しかし、親がいずれも既に亡くなっていれば、被相続人のきょうだいが相続人となります。

きょうだいが先に他界していれば、その子供(甥や姪)が相続人となります。

遺留分権利者としての地位を有しているか?

被相続人の兄弟は、先ほど解説したように、子供がおらず、両親も既に他界している場合には、相続人になります。

しかし、被相続人の兄弟には遺留分の権利は認められていません。

そのため、被相続人の兄弟から遺留分侵害請求を受けたとしても、遺留分権者としての地位にありませんので、請求に応じる必要はありません。

また、被相続人の兄弟が被相続人よりも先に他界している場合、その兄弟の子供(つまり甥姪)が被相続人の相続人となります。

きょうだいが遺留分権利者にはならない以上、その子供である甥や姪(きょうだいの直系卑属)も遺留分権利者にはなりません。

TIPS!相続廃除

①相続人が被相続人を虐待したとき、②重大な侮辱をしたとき、③その他に著しい非行があった時、被相続人の求めを通じて、家庭裁判所の審判により相続権がはく奪されます。これを「相続廃除」といいます。相続廃除の場合、代襲相続が生じますので注意が必要です。

遺留分侵害額請求が時効になっていないか?

遺留分侵害請求にも法律上の期間制限があります。

被相続人が亡くなってからいつまでも遺留分請求ができるとなると、相続の権利関係がいつまで経っても不安定のままとなります。

そこで、遺留分侵害請求は、遺留分の侵害を知った日から1年以内にしなければなりません。

遺留分侵害請求が1年を過ぎてから行われた場合には、遺留分侵害請求の時効は完成しています。

そのため、遺留分侵害請求の時効を主張することで、遺留分権利者の請求に応じる必要はなくなります。

TIPS!遺留分の除斥期間

仮に、相続の開始を知らない、あるいは、遺留分の侵害を知らなかったとしても、相続の開始から10年が経過すれば、遺留分侵害額請求は消滅します。これは消滅時効ではなく除斥期間を呼びます。時効のように援用の意思表示は不要です。

遺留分侵害を知った日とは

遺留分の侵害を知った日とは、遺留分額に達しない遺言書が開示された日や遺留分を侵害する生前贈与の存在を認識した日です。

自筆証書遺言であれば、裁判所の検認手続により知ることが多いでしょう。

公正証書遺言であれば、遺言執行者が相続人に対して遺言の写しを送付することで、知ることが多いでしょう。

ただ、遺言や生前贈与の存在を知っただけでは足りません。

遺言や生前贈与によって、遺留分が侵害されていることまで知る必要があります。

✓裁判所の検認の解説はこちら

消滅時効の援用をする

被相続人が亡くなったことと遺留分侵害の事実を知ってから1年が経てば、当然に時効により消滅するわけではありません。

遺留分侵害請求権を時効により消滅させるためには、時効により遺留分侵害請求権を消滅させる意思表示(時効の援用)をする必要があります。

遺留分の計算方法が間違っていないか?

遺留分請求の計算方法や計算額に誤りがないかを注意深くチェックする必要があります。

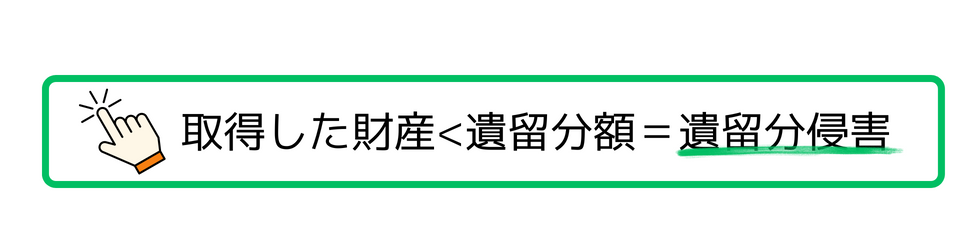

そもそも、遺留分の侵害とは、遺留分の権利者が実際に取得した相続財産額が、遺留分額に達しない状態にあることをいいます。

被相続人が遺留分権利者以外の相続人等に対して、遺留分を侵害する程の多額の生前贈与や遺贈をする場合に、相続人の遺留分を侵害する事態が生じます。以下では、遺留分侵害額を計算する過程を解説します。

遺留分の計算方法が正しいか

まず、権利者の主張する遺留分侵害額の計算方法が民法に沿った正しいものかを精査します。

遺産の内容をチェックする

遺留分算定において、土台になるのが遺産額です。遺産には、預貯金、不動産、投資信託、現金等の財産が含まれます。遺産に漏れが無いように遺産調査をします。

不動産の評価が適切か

遺留分の問題で、対立しやすい問題が不動産の評価額(時価額)です。

不動産の評価額が高くなればなるほど、遺留分の基礎となる財産が大きくなるため、その分、遺留分侵害額も大きくなります。

遺留分権利者としては、不動産の時価額を高めに主張することで、自身の取り分をできる限り多くしようとするのが自然です。わざわざ、自分の取り分が少なくなるような時価額の主張をすることは稀です。

不動産業者の査定書、固定資産税の評価額、路線価の評価額、不動産鑑定士による鑑定意見を踏まえて、遺留分権利者が主張する不動産の評価額が適切であるかを検討するようにします。

遺留分権利者の主張する不動産の評価額が不当に高い場合には、査定書等を根拠に、不動産の評価額に関する反論を行いましょう。

生前贈与の内容をチェックする

遺留分権利者が、死亡時に残っていた財産だけでなく、生前贈与も遺留分の算定基礎に含めて、遺留分侵害請求をする場合があります。

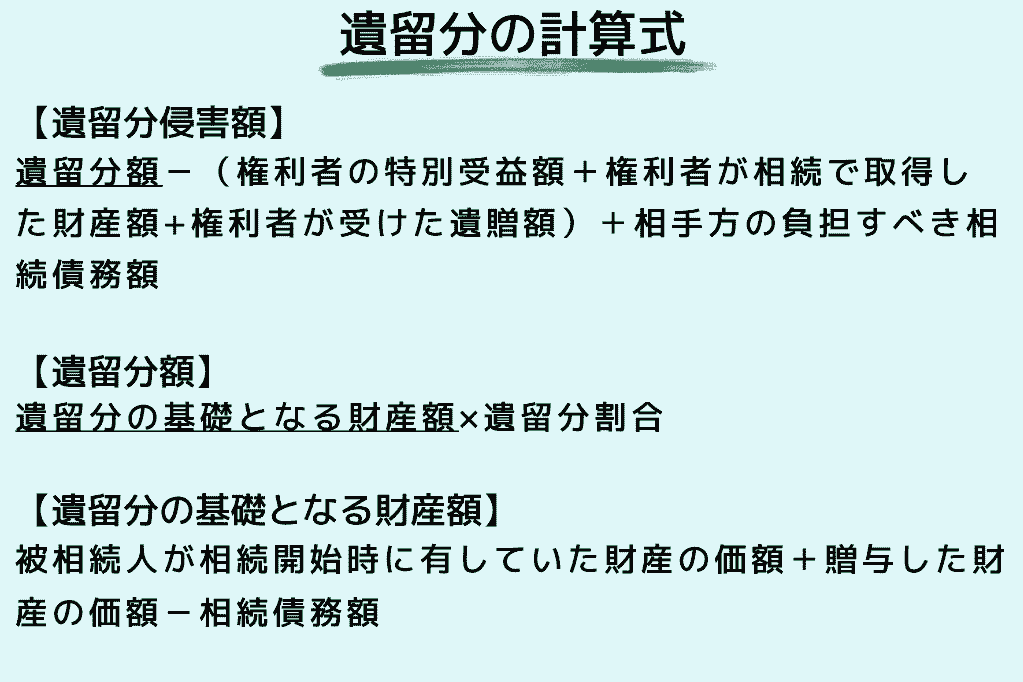

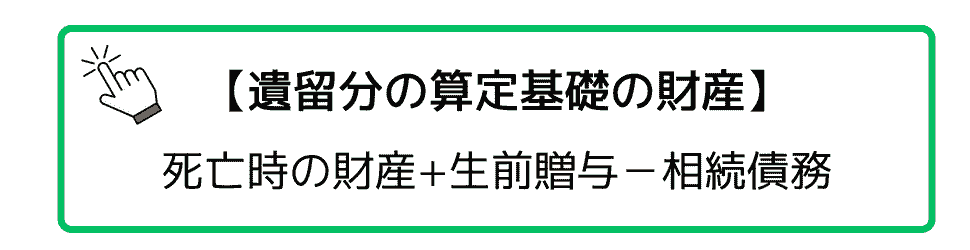

遺留分の侵害額は、相続開始時の遺産に生前贈与の額を加算した上で、相続債務を控除した金額に対して、遺留分割合を掛けることで算出します。

しかし、すべての生前贈与が遺留分の基礎となるわけではありません。

遺留分権利者が生前贈与に関する主張をするのであれば、いつ、誰に対して、どのような内容の生前贈与であったのかを具体的に主張するよう求める必要があります。

生前贈与を受けた人が相続人以外であれば1年間

生前贈与を受けた人が相続人ではない人である場合には、相続開始前の1年間にした生前贈与のみが、遺留分の算定基礎となります。

ただ、被相続人と贈与を受けた人の両方が、遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合には、1年前の日より前にした贈与も算定基礎となります。

生前贈与を受けた人が相続人であれば10年間

相続人が生前贈与を受けている場合には、相続開始前の10年間にしたものに限って、遺留分の算定基礎となります。

ただし、遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合には、10年前の日より前にした贈与も算定基礎となります。

また、相続人が受贈者である場合、すべての生前贈与が対象になるのではなく、「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」、つまり、特別受益にあたる贈与に限られます。

請求権者の生前贈与はないかチェックする

請求をしている当事者自身が生前贈与を受け取っているケースもあります。

その場合は遺留分の金額を調整する必要があります。具体的には、遺留分侵害額を計算するためには、遺留分額から生前贈与額や取得した遺産額を控除する必要があります。

| 遺留分侵害額 =遺留分額ー(権利者の生前贈与額+権利者が相続で取得した遺産額+権利者が受けた遺贈額)+相手方の負担すべき相続債務額 |

そのため、請求権者自身にも生前贈与があるのか、ある場合に、これを裏付ける生前贈与に関する客観的な証拠があるのかを確認するようにしましょう。

遺留分請求への具体的な対応策

遺留分請求を受けた場合、これを放置していると紛争が長期化する恐れがあるため、状況に応じた具体的対応を取ることが重要です。

まず、遺留分請求に納得できる部分があれば、交渉によって分割払いや支払期限の調整を試みることが選択肢の一つです。逆に、請求額が過大または権利が疑わしい場合は、専門家に相談のうえで反論材料を整理する必要があります。いずれの場合も放置すると、最終的に調停や裁判に移行し、余計に時間や費用がかかる可能性が高まります。

必要に応じて家庭裁判所で調停を申し立てることによって、話し合いによる和解を目指す手段があります。それでも合意できなければ、本格的な訴訟で争うこととなりますが、裁判では提出できる証拠が大きく結果を左右します。スムーズな解決を望むのであれば、初期段階から書類や記録を整理し、弁護士の助力を得ることが近道です。

交渉をする

はじめに、遺留分権利者は義務者に対して、遺留分請求をすることで遺留分の交渉が開始されます。消滅時効の関係で、内容証明郵便により送付されるのが一般的です。

遺留分権利者から遺留分侵害請求を受けたら、請求内容を鵜呑みにせずしかりと精査します。義務者は権利者に対して適切に反論をし減額交渉を進めます。協議の結果、合意が成立すれば合意書を作成します。合意書には、遺留分の金額やその支払期限、その他の条件を記載し、遺留分の問題を終局的に解決できるようにします。

他方で、協議を重ねても合意に至らなければ協議を断念せざるを得ません。

弁護士への相談と役割

当事者間の協議を重ねても進展が見られない場合には、弁護士への相談や依頼を検討しましょう。

相続の専門家である弁護士への相談は、遺留分の計算や法的論点の整理に限りません。相続人間の感情的対立を和らげながら、双方が理解・納得できる解決案を提示することも弁護士の役割です。親族ではない第三者の視点が加わることで、当事者同士では納得できなかったポイントも折り合いをつけやすくなります。

弁護士に依頼する場合の具体的なメリットや費用は後述します。

調停の申立て

話し合いによる解決が図れない場合や遺留分の請求を拒否する場合には、遺留分権利者は家庭裁判所に対して調停の申立てを行うことになります。

調停手続きは、裁判官と調停委員(2人)で構成される調停委員が申立人と相手方を仲裁して話し合いを進める手続きです。

調停手続きでは、当事者が入れ替わりで調停室に入室し、調停委員からの聞き取りを受けます。また、争点に関する主張書面や書証を提出し、適切に主張反論を行います。

調停期日は3回~5回を行い、当事者間で合意ができれば調停が成立します。調停が成立すれば、確定判決と同様の効果を有しますから、強制執行することが可能となります。

他方で、調停期日を重ねても合意できなければ調停は不成立となります。

遺留分侵害請求訴訟

調停不成立となれば、権利者は地方裁判所に対して、遺留分侵害額請求の訴訟を提起することになります。

訴訟手続きでは、調停手続のような話し合いの要素は薄まります。当事者双方が、準備書面と書証を提出するなどして主張反論を繰り返し、審理を尽くします。

双方が主張反論を尽くした段階で、裁判官から和解の勧告を受けることが多いでしょう。

裁判官は、判決に至った場合のおおまかな心証を示した上で、当事者双方に有利な内容の和解案を提示します。裁判官による和解勧告を受けて、裁判上の和解が成立すれば紛争は終結します。

他方で、和解が成立しない場合には、必要な限りで証人尋問を実施し判決手続きとなります。

判決書を受け取った日の翌日から2週間以内に控訴しなければ、判決は確定します。

遺留分請求された時の弁護士費用とメリット

遺留分請求を受けた場合には、弁護士に相談をし、できれば弁護士に委任することを推奨します。弁護士に委任することで経済的な負担を要しますが、自身の対応に伴う負担や遺留分の専門性を踏まえると、弁護士への委任は早い時期に検討するべきです。

弁護士に委任するメリット

弁護士に相談・委任することで、先ほど解説しました「4つのポイント」を的確に判断してもらうことができます。遺留分の問題は、相続の問題の中でも非常に複雑な分野の一つであり、法律の分野に詳しくない人からすると、適切に対応することは難しいといえます。また、遺留分の問題は、短期間で終結することもありますが、比較的長期に及ぶことが多い問題です。その間、当事者本人が矢面に立って対応し続けることは、大きな負担を伴います。

委任した場合の弁護士費用

弁護士に委任した場合に要する弁護士費用は、請求を受けている金額に応じて変動します。

まず、弁護士に相談する場合には、相談料を要することが多くあります。30分5500円の場合もあれば初回相談無料の場合もあります。

また、実際に委任する場合には、委任時に発生する「着手金」と解決時に要する「報酬金」を支払うことが多いでしょう。いずれも遺留分の請求額に対する所定の割合(%)を掛けて算定されます。以下は、弁護士費用の計算式の一例となります。

| 請求額 | 着手金 | 報酬金 |

| ~300万円未満 | 8% | 16% |

| 300万円以上3000万円未満 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |

遺留分請求トラブルを防ぐ方法

相続対策を早めに行っておくことで、遺留分をめぐる大きな争いを避けられる場合があります。

遺留分トラブルは、被相続人が生前の対策をしておくことで回避できることも少なくありません。特に遺言書の内容を事前に専門家と相談しながら作成しておくことで、後々の誤解や争族の発展を防ぐことができます。

また、生前に生命保険を活用することで、法定相続とは異なるプロセスで財産を分配する方法も考えられます。必ずしもすべての相続人を平等に扱う必要はありませんが、遺留分を侵害しないように工夫することも求められます。結果として、相続人同士の齟齬を最小限に抑え、円滑に相続を進めることが可能です。

遺留分侵害のないように遺産の一部を遺贈する

遺言書で大部分の相続財産を特定の相続人に遺贈する場合でも、他の相続人の遺留分を侵害しないように一定程度の遺産を配分することが大切です。万一、遺留分を明らかに割ってしまう内容で遺言を作成してしまうと、遺留分侵害額請求の紛争に発展する可能性を高めてしまいます。

遺言書を作成することは相続対策として重要ですが、作成するにあたっては、弁護士とともに遺言書を精査し、遺留分を視野に入れたバランスの取れた内容とすることが望ましいでしょう。

生命保険を活用する

生命保険金は受取人固有の財産とされるため、特定の相続人に多くの財産を残したい場合には、生命保険を活用することが考えられます。ただし、あまりにも多くの生命保険金を残してしまうと、例外的に遺留分請求の対象になることもあります。そのため、遺留分対策として生命保険を活用するにしても、過度な保険金の設定には注意が必要です。

遺留分の問題は弁護士に相談しよう

遺留分の請求を受けても、慌てて対応する必要はありません。

遺留分侵害請求に対して、チェックするべきポイントは多岐にわたります。

専門的な事項も多く含みます。

できるだけ早い時期に弁護士に相談をして、遺留分侵害請求の対応を進めていくことが重要です。

当事務所では、信託会社に勤務j経験のある弁護士が在籍しており、多くの遺産相続問題を取り扱っています。

初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。

お気軽にご相談ください。

対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。