「遺言書を書いたほうが良いのだろうか?」と迷ってしまう方は少なくありません。

「遺言を書くなんて縁起が悪い」、そう思って、遺言の作成を敬遠してしまいがちです。

結論的に、遺言書はすべての人が書いたほうが良いものです。ただし、より優先的に書いたほうが良いケースもあります。

この記事では弁護士が遺言書を書くべき人や状況について解説します。遺言書の作成を検討している方はぜひ参考にしてください。

遺言書を書くべきメリット

基本的にすべての人が遺言書を書いておくべきです。遺言書を書くべき主な理由・メリットは以下のとおりです。

相続トラブルを避けられる

遺産相続が発生すると、相続トラブルが発生するケースも少なくありません。

亡くなった人の遺産を取得するためには、相続人全員の話し合いが必要となります。この話し合いを遺産分割協議といいます。相続人たちが遺産分割協議を行うとき、以下のように意見が合わずにもめてしまうことがあります。

『この不動産は私に遺すと生前言っていた』

『私はこの家の長男だから』

『私だけが亡くなった母の世話をしていた』

しかし、遺言書を作成すると、相続人たちが遺産分割協議をする必要がありません。遺言書に書かれた内容に沿って財産を分ければ足りるからです。遺言書を作成しておけば、相続人間の相続トラブルを避けられるメリットがあります。

関連記事|義理の兄弟との相続問題とは?子供のいない夫婦の相続手続き

関連記事|兄弟が相続人である場合の相続手続きや遺留分の問題を弁護士が解説

内縁の妻や相続人ではない人に財産を遺せる

遺言書がなかったら、相続人が法定相続分に従って遺産を分け合います。

亡くなった人が自分の希望で遺産を受け渡すことはできません。遺言書がなければ、相続人間で話し合いをして遺産分けを決めますから、亡くなった人の意思が尊重されません。遺言書があれば、遺言者はその意思に沿って財産を人や団体などに受け継がせることができます。

財産を渡すことのできる人は相続人に限りません。相続人ではない人に対しても渡すことができます。遺言がなければ、相続人にはなれない内縁の妻に遺産を残すことは困難です。そのほか、相続人ではない人や団体も同様に遺産を渡すことはできません。希望する相手に財産を遺すためにも遺言書を作成しておくべきといえるでしょう。

生前にできなかったことを遺言書でできるケースがある

子どもの認知や相続人の廃除、その取消、生命保険の受取人変更などは、生前に行うトラブルになってしまうケースも少なくありません。

遺言書を作成すると、死後に子どもを認知したり相続人の廃除や取り消しを行ったり生命保険の受取人を変更したりできます。生前にできなかったことを遺言書でできるパターンもあるので、希望する場合には遺言書を作成しておくべきといえるでしょう。

未成年者がいても特別代理人の選任が不要となる

相続人の中に未成年者がいる場合、遺言書がなければ未成年者の親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加します。しかし、未成年者の親権者も相続人である場合には、親権者と未成年者は利益相反となるため、親権者は未成年者の代理人となることができません。この場合には、家庭裁判所に対して特別代理人の選任申立をする必要があります。

他方で、遺言書を作成しておくと、遺言の内容に沿って遺産が承継されるため、特別代理人を選任する必要がありません。

遺言書には3種類ある

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。実務的には、自筆証書遺言と公正証書遺言が活用されることがほとんどです。

公正証書遺言とは、遺言者が公証人へ遺言の内容を口頭で伝えた上で、公証人が作成する遺言書を言います。

自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で書く遺言書を言います。

公正証書遺言のメリットとデメリット

公正証書遺言を作成する場合のメリットとデメリットを説明します。

| メリット | デメリット |

| ・要式違反のおそれがない ・遺言能力の有無を確認できる ・検認手続きを要しない ・偽造・変造のおそれがない | ・作成費用がかかる ・遺言の内容を明かす必要がある ・作成に手間がかかる |

メリット

公正証書遺言では、公証人が作成しますので、要式の不備による無効のおそれがほとんどありません。

また、遺言書の作成に際して、公証人が遺言者と面談をして真意を確認しますので、事後的に遺言能力の有無が争われにくくなります。

さらに、家庭裁判所での検認手続が不要となります。そして、遺言書が公証役場で保管されますので、遺言書が発見されなかったり、偽造・変造のおそれがありません。

デメリット

まず、作成費用がかかる点です。所有する資産額や遺言の内容によって金額が左右します。

また、公証人や証人2名に遺言の内容を明かす必要があります。ただ、公証人と証人が遺言内容を外部に漏らすおそれはほとんどありません。

さらに、作成にあたって、戸籍謄本や登記簿謄本、評価証明書等の書類を準備して、これを公証人にあらかじめ提示する必要があり、作成プロセスに手間を要します。

関連記事|戸籍謄本の取り寄せ方法とは|相続手続きで必要となる戸籍を解説

自筆証書遺言のメリットとデメリット

自筆証書遺言のメリットとデメリットを紹介します。

| メリット | デメリット |

| ・作成費用が無償 ・秘密にできる | ・要式不備による無効リスク ・発見されないリスク ・偽造・変造のリスク ・検認手続き |

メリット

まず、メリットの一つは、遺言書の作成に費用が掛からない点です。また、遺言書の内容を第三者に伝える必要もないため、遺言の内容を秘密にできます。

デメリット

遺言の方式に不備があり遺言が無効になるリスクがあります。また、相続開始後に発見されないおそれがあるだけでなく、遺言書の内容が偽造されたり変造される可能性もあります。さらに、遺言の執行をするにあたって、家庭裁判所の検認手続を経る必要があります。ただ、自筆証書遺言を法務局で保管する場合には、検認手続は不要となります。

遺言書保管制度

自筆証書遺言が法務局で保管してもらう制度です。保管時に民法で規定する形式に適合するかを外形的にチェックされた上で、遺言者の死亡後50年間、遺言書の原本が法務局で保管されます。これにより、紛失したり、偽造・変造されるおそれが無くなります。

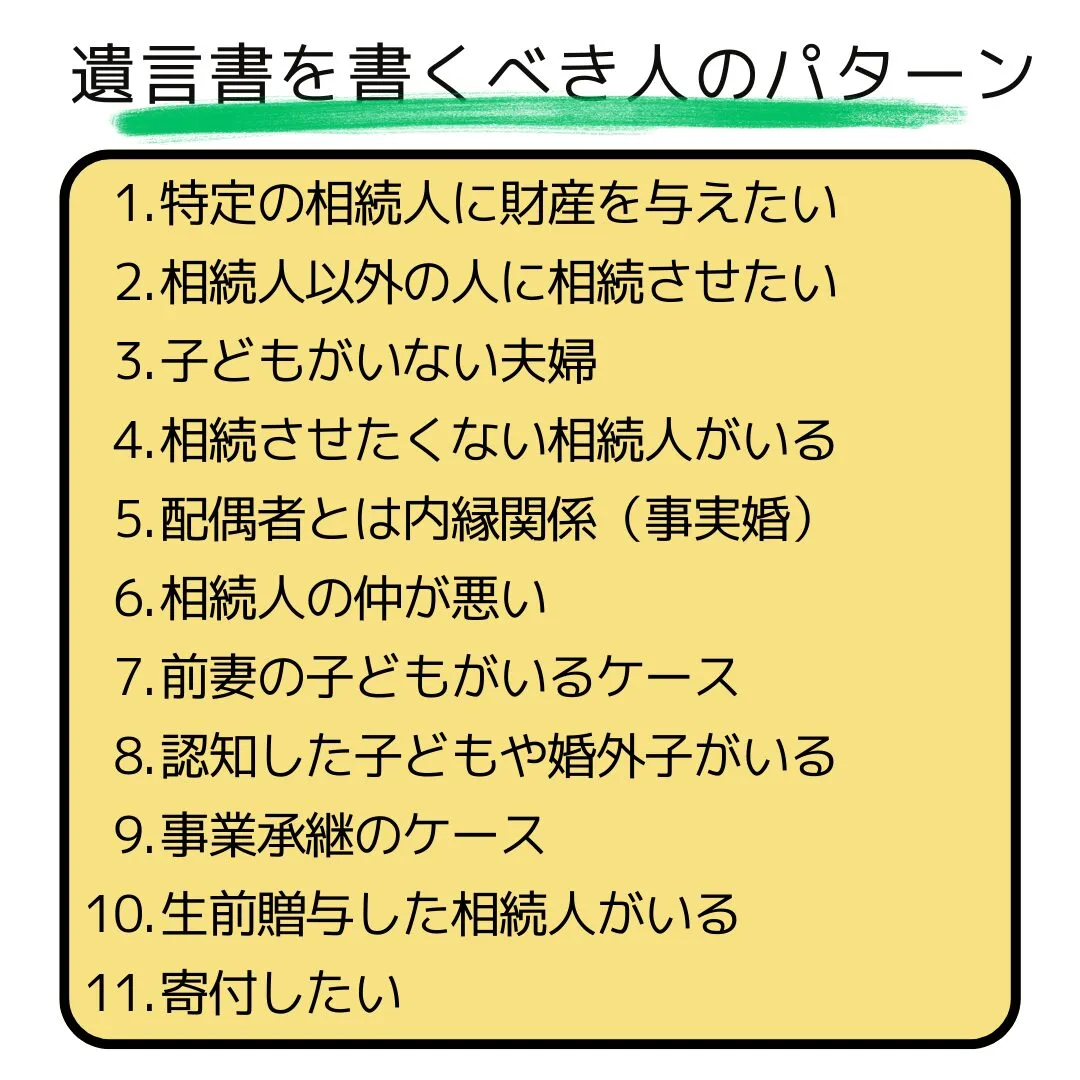

遺言書を作成すべき人の11パターン

以下のような人は、特に遺言書を作成しておくべきと考えられます。

1:特定の相続人に財産を与えたい

特定の相続人に遺産を受け継がせたい場合には、遺言書が必要です。遺言書がなかったら相続人たちは基本的に、法定相続分に応じて遺産を分け合わねばなりません。遺言書にはたとえば「長男Aに預貯金を相続させる」「配偶者Bに自宅不動産を相続させる」などと記載しておきましょう。

| TIPS! 相続人には、遺留分が認められています。 遺留分とは、法律で守られている相続人の相続分です。 ただ、兄弟姉妹にはこの遺留分は認められていません。 遺言書を作成していても、特定の相続人に多くの財産を相続させることで、他の相続人の遺留分を侵害してしまうと、遺留分の問題を生じさせてしまいます。 そこで、特定の相続人に多くの財産を遺すにしても、他の相続人の遺留分の配慮も忘れないようにしましょう。 |

2:相続人以外の人に相続させたい

お世話になった人など、相続人以外の人に遺産を受け継がせたい場合にも遺言書が必要です。遺言書がなかったら、遺産は相続人にしか受け継がれません。遺言書でどの財産を誰に遺贈するのか、明らかにしておきましょう。

3:子どもがいない夫婦

子どもがいないご夫婦のケースでも遺言書を作成しておくべきです。子どもがいない場合、どちらかが死亡すると配偶者と親または兄弟姉妹が相続します。そうすると、配偶者は、義理の親や義理の兄弟姉妹と遺産分割協議の話し合いをしなければなりません。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、甥や姪が相続人となり(代襲相続)、相続人の人数が多数になる場合もあります。遺産分割協議の際、意見が合わずにトラブルにつながってしまうケースがよくあります。

あらかじめ配偶者に多めの遺産を遺すなどの遺言書を作成しておけば、相続トラブルも防げて配偶者の生活も守りやすくなります。兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がありませんので、遺留分を気にせず遺言書を作ることができます。

関連記事|遺産分割協議書の書き方とは?ひな形・文例を用いて弁護士が解説

4:相続させたくない相続人がいる

特定の相続人に相続させたくない場合、遺言書を作成しましょう。遺言書がなかったら法定相続人には法定相続分が認められるので、相続させたくない相続人にも遺産が引き継がれてしまいます。そこで、遺言書を作っておくことで、相続させたくない相続人が法定相続分の遺産を取得することを回避できます。

ただし、法定相続人の遺留分を侵害すると、遺留分侵害額請求が行われて相続トラブルが生じてしまう可能性もあります。特定の相続人に相続させない遺言をするとしても、遺留分には配慮した方が良いでしょう。

5:配偶者とは内縁関係(事実婚)

配偶者とは内縁関係で婚姻届を提出していない場合、遺言書を作成しておく必要性が高まります。

内縁の配偶者には相続権が認められないためです。遺言書がないまま配偶者が死亡すると、遺されたパートナーは遺産を一切受け取れません。相続財産管理人から特別縁故者として財産分与を受けられる可能性があるだけです。

しかし、特別縁故者の財産分与は、相続人が不存在である場合、被相続人と同一生計であった者等を保護するために認められたもので、認められるケースは限られています。しかも、財産分与が認められるまでのプロセスも簡単ではありません。内縁の配偶者の生活を守るためにも、遺言書を作成しておきましょう。

| ✓「特別縁故者の財産分与」の裁判所の解説はこちら |

6:相続人の仲が悪い

相続人が不仲な場合、遺産分割協議を円滑に進めるのは難しくなります。

トラブルになる可能性も高くなるでしょう。

特に、生前贈与や預金の引き出しがあるような場合には、相続人の主張が対立しがちです。

遺言書を作成して遺産の分け方を指定し、相続人同士が話し合わなくても良いように準備しておくようおすすめします。

関連記事|相続人の遺産の使い込みがある場合の対応を弁護士が解説します

7:前妻の子どもと死亡時の家族がいるケース

再婚しているなどの事情があり、離婚前の家族の子どもと死亡時の家族がいる場合、必ず遺言書を作成しましょう。

この場合、前婚の際の子どもと死亡時の家族がともに遺産分割協議をしなければならず、トラブルになる可能性が高いからです。遺言書を作成し、誰にどの財産を遺すべきか指定しておくと、トラブルを防ぎやすくなります。

ただし前婚の子どもにも現在の子供と同様に遺留分が認められるので、子どもの遺留分は侵害しないように注意しましょう。

8:認知した子どもや婚外子がいる

婚外子がいる場合にも遺言書を作成するようおすすめします。婚外子とは、結婚していない男女の間に生まれた子どもです。婚外子であっても認知されると、結婚している男女の子どもと同様に親の遺産を相続できます。

認知された子どもと死亡時の家族がともに遺産分割協議を行うと、意見が合わずにトラブルになるケースが少なくありません。遺言書を作成し、誰にどの遺産を相続させるか明らかにしておきましょう。

9:事業承継のケース

会社経営者や個人事業を営んでいる場合など、事業承継したい場合には必ず遺言書を作成しましょう。事業者は一般のサラリーマンなどの方よりさまざまな財産を所有しているケースが多く、遺言書がないと遺産分割協議が紛糾してしまいがちです。また、一般的には事業の後継者へ自社株を含めた遺産を集中させる必要があります。

しかし、遺言書がないとそういった対応も困難となってしまうでしょう。後継者が必要な資産を承継できず、事業の継続に支障が生じてしまうケースも少なくありません。特に、後継者以外の相続人に自社株が分散されるリスクがあり、事業運営に大きな障壁となり得ます。

事業承継を行いたい場合には、必ず遺言書を作成して後継者がスムーズに事業を承継できるよう準備しておきましょう。その際、後継者以外の法定相続人の遺留分にも配慮する必要があります。

10:生前贈与した相続人がいる

過去に特定の相続人に生前贈与した場合にも遺言書を作成すべきです。生前贈与をすると、対象となった相続人には「特別受益」が認められます。特別受益があると、相続人間で「特別受益の持戻計算」を行って受益を受けた相続人の遺産取得分を減らせます。

ただし実際に特別受益の持戻計算を適用しようとすると、相続人同士で意見が対立してトラブルになってしまうケースが多々あります。遺言書によって誰にどの遺産を相続させるか決めておけば、相続人たちが遺産分割協議をする必要がなくトラブルを避けられます。

場合によっては、遺留分の問題を防ぐために、特別受益の持ち戻しを免除する規定を設けることもあります。

11:寄付したい

関連する法人や団体、教会などに遺産を寄付したい場合にも遺言書が必要です。ただ、不動産の寄付については、受け付けない団体が多いかと思います。

寄付された不動産が、団体の活動に活用できるとは限らないですし、不動産の管理も手間がかかるからです。不動産の寄付をされる場合には、寄付先に対して、不動産の寄付が可能であるかを問い合わせするようにしましょう。

遺言の作成については弁護士に相談しよう

遺言書を作成すべきケースはさまざまです。

ただ、闇雲に遺言書を作成しても、遺言の効力が否定されてしまうこともあります。

遺言を作成するにしても、弁護士等の専門家にアドバイスをもらいながら進めていくようにしましょう。

難波みなみ法律事務所では遺言書の作成サポートだけではなく、内容のご相談も承っています。

遺言書を作成しようか迷われている方は、お気軽にご相談ください。