「離婚したい」とお悩みでしょうか?

性格の不一致などの理由で、離婚を考えている方は多いです。もっとも、勢いだけで離婚すると後悔するおそれがあります。条件や離婚後の生活も考え、入念に検討・準備したうえで進めるのがよいでしょう。

本記事では、離婚したい理由やきっかけから、事前準備・手続き方法・離婚後の生活まで解説しています。離婚をお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。

離婚したい理由

離婚したい理由は様々考えられます。

注意してほしいのが、一般的に「離婚したい」と考えるに至る理由と、法律上離婚が認められる理由は異なる点です。

夫婦の話し合いで合意さえできれば、どんな理由でも離婚できます。もっとも、一方が応じないときには、民法770条1項各号に規定された法律上の離婚事由が認められない限り、離婚はできません。

以下で、一般的な離婚理由について、法律上はどうなるかを含めて簡単に解説します。

司法統計における離婚したい理由

令和3年の司法統計における離婚調停の申立の動機(離婚したいと思う理由)は、以下のとおりです。

【夫の離婚動機】

| 離婚動機 | 件数(総数:15,176) | 割合 |

| 1位:性格の不一致 | 9,127 | 60.1% |

| 2位:異性関係 | 1,779 | 11.7% |

| 3位:浪費 | 1,723 | 11.4% |

| 4位:性的不調和 | 1,669 | 11.0% |

| 5位:暴力 | 1,353 | 8.9% |

【妻の離婚動機】

| 離婚動機 | 件数(総数:41,886) | 割合 |

| 1位:性格の不一致 | 16,151 | 38.6% |

| 2位:暴力 | 7,861 | 18.8% |

| 3位:異性関係 | 5,655 | 13.5% |

| 4位:浪費 | 3,531 | 8.4% |

| 5位:性的不調和 | 2,733 | 6.5% |

※調査の際に申立人が挙げる主要な3つの動機が集計されています。筆者にて小数点第2位で四捨五入し、上位5つの理由を掲載しているため、各割合の合計は100%にはなりません。他の動機として、「過度の飲酒」や「病気」が挙げられています。

性格の不一致・価値観の違い

性格の不一致や価値観の違いは、男女ともに最も多い理由です。2022年の司法統計を確認すると、性格の不一致に起因する離婚動機は夫側の60.1%、妻側の38.6%を占めています。

ただし、裁判になったときには、単なる性格の不一致だけで離婚は認められません。他の要素と合わさって離婚の理由になる場合はあります。

不倫・浮気(不貞行為)

不倫・浮気も離婚を考える典型的な理由です。

もし配偶者が浮気をした場合、民法の第770条第1項に定められている法定離婚事由の一つ、「配偶者に不貞な行為があったとき」に当てはまります。不倫は法律上「不貞行為」と呼ばれ、正当な離婚事由です。具体的な不貞行為については下記の記事で解説していますので、ご参照ください。

配偶者の不倫がある場合には、不貞配偶者だけでなく不倫相手に対しても慰謝料請求をすることができます。

家庭内暴力(DV)

DVは離婚を求める正当な法的根拠となり得ます。

DVは「domestic violence」の略で、主に配偶者やパートナー間で発生する、身体的・精神的・感情的な害をもたらす暴力であり、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たります。

暴力は、それを受ける人の尊厳を踏みにじる重大な違法行為であり、法的手続きを通じて離婚が可能です。

モラハラ(精神的な虐待)

モラハラも「婚姻を継続しがたい重大な事由」と判断されるケースがあります。モラハラとは、精神的な虐待を指しており、主に言葉や態度を通じて行われる嫌がらせ行為です。巧妙な手口を用いて被害者を自己不信に陥らせる心理的虐待を「ガスライティング」と呼ばれています。

すべてのモラハラが法定の離婚原因に該当するわけではありません。ただし、常軌を逸したモラハラは精神的な虐待として法定の離婚原因となります。

浪費やギャンブル

「働けるのに働いてくれない」「ギャンブル・浪費癖がある」といった経済的な理由で離婚を考える方もいます。

経済的に問題のある相手と離婚したいと考えるのは、もっともです。

しかし、性格の不一致と同様に、裁判において経済的な問題だけで離婚が認められるケースは多くありません。収入があるのに一切生活費を渡さないときには「悪意の遺棄」という法律上の離婚事由に該当する可能性があります。

セックスレス(性的不調和)

夫婦のセックスレスは、全体の5割を超えている統計データもあります。

夫婦の性交渉は、夫婦としてごく自然な営みの一つです。性交渉が長年にわたり行われないと、夫婦関係も希薄となり、離婚したいと思うきっかけにもなりえます。ただし、セックスレスが直ちに法定の離婚原因になるわけではないことも注意するべきです。

離婚を考えるきっかけ

なかなか離婚に踏み切れない人も多くいると思います。ご自身の置かれた状況を踏まえながら、離婚を切り出すタイミングとして適切であるかを考えてみましょう。

離婚を実際に考えるタイミングを以下で紹介していきます。

新婚期の悩み

結婚して同居を始めると、生活習慣の違い、価値観の衝突などで争いが生じやすいです。

環境の変化や相手との違いに耐えられず、離婚を考える方もいます。

単身赴任

単身赴任が離婚につながるケースもあります。

不倫、ひとりの方が楽だと感じる、コミュニケーション不足などが要因です。

出産後の変化

女性が妊娠・出産すると、夫のことを嫌いになるケースがあります。ホルモンバランスが崩れることが原因です。

夫が不用意な発言をする、育児に参加しないなどで妻の怒りを買ってしまうケースもよくあります。

子どもの自立

子どもの成人・自立をきっかけに、離婚を考える方もいます。特に、熟年離婚のケースでは、比較的多いきっかけの一つかと思われます。

「子どものために離婚できない」と考えていた女性にとっては、子育てが終わると離婚へのハードルが下がるでしょう。

離婚原因がないと離婚できないのか?

民法には、5つの離婚原因が定められています。離婚原因とは、相手方の意向に関わらず、裁判所が離婚判決を命じることのできる離婚理由をいいます。

離婚原因がなければ必ずしも離婚できないというわけではありません。

| 【民法770条1項】 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 |

性格の不一致や価値観の相違、家族との不仲は離婚したい理由の多くを占めています。

しかし、これらの理由は民法で定められた離婚原因には該当しにくいことが多いでしょう。そのため、夫婦が離婚に応じない場合には、性格の不一致などを理由とした離婚はできません。

他方で、民法の離婚原因が存在しないとしても、夫婦間で合意ができれば離婚をすることはできます。また、相手方が離婚に消極的な態度を示していたとしても、離婚条件の交渉を進めることで、離婚原因がなくても離婚を成立させることはできます。

有責配偶者による離婚請求

離婚原因があっても、有責配偶者による離婚請求は原則として認められません。

有責配偶者とは、自らが不貞行為等の離婚原因を作った配偶者を言います。自ら離婚原因を作っておきながら、これを理由に離婚請求が認められてしまうと、被害を受けた配偶者にあまりにも酷です。

そのため、有責配偶者の離婚請求は認められていません。ただし、別居期間が長期に及んでいたり、未成熟の子がいないような場合には、例外的に離婚請求が認められる場合があります。

離婚前にやっておくべき8つの準備と検討事項

離婚するにあたっては、離婚条件の話し合いや、離婚後の生活の準備が必要です。

「離婚したい」との気持ちが強いからといって、準備をしないで離婚の意志を告げると、共有財産を使いこまれたり、不利な条件で離婚が確定してしまったりする可能性が高まります。

勢いで離婚届にサインをしてはなりません。また、勝手に離婚届を提出するのはやめておきましょう。無断で離婚届を出すとどうなるかは、下記の記事で解説しています。

証拠を用意する

裁判離婚のポイントは、民法770条1項各号の「法定離婚事由」が認められるか否かです。裁判で離婚が認められるためには、特に証拠が重要になります。不貞やDVなど、理由に応じて必要な証拠を提出してください。

| 【準備する書類】 ・収入を証明する書類(給与明細など) ・銀行口座の通帳(コピー含む) ・証券口座の明細 ・土地や建物の不動産登記簿謄本 ・積立型の生命保険・学資保険・損害保険の書類 ・不倫の証拠画像・音声・メールやLINEのやり取りなど不倫の証拠 ・DV・モラハラの証拠画像・音声などDVの証拠 ・DVを受けた際の診断書メールやLINEのやり取りなどモラハラの証拠 |

話し合い・相手との協議

離婚を決める前に、相手との話し合いをしてください。話し合いにより、夫婦生活を続ける道が見つかるかもしれません。結果として離婚するにしても、条件を協議して合意するのは不可欠です。

家族や親族への説明

離婚を決めたときには、双方の両親をはじめとして、親族への説明は不可欠です。

特に、自分の両親には丁寧に説明しましょう。離婚後には、実家で暮らす、子どもの面倒を見てもらう、金銭的支援をお願いするなど、両親を頼る場面が想定されます。スムーズに協力を得るために、理解を得て味方にしておくべきです。

子どもの養育・監護

離婚したとしても、子どもの両親である点に変わりはありません。

子どもが順調に成長できるように、離婚によるマイナスの影響は最小限に抑える必要があります。

未成年の子がいるときには、以下の取り決めをしてください。

- 親権

- 養育費

- 面会交流

生活費(婚姻費用)を確保する

離婚を考える際に当面必要となるのは別居費用です。

離婚までの生活費を確保するために、婚姻費用の請求をするとよいでしょう。婚姻費用とは、別居中であっても、収入が低い方がもう一方の配偶者に対して請求できる生活費で、養育費も含まれます。婚姻費用を請求できるのは、別居解消までか、離婚が成立するまでの間です。

離婚慰謝料の請求

配偶者が不貞行為やDVなどの有責行為を行っている場合、離婚に際して慰謝料請求をすることも検討します。

慰謝料請求をするのであれば、不貞行為やDV等の有責行為を証明できる証拠をしっかりと確保しておきます。その上で、慰謝料の金額や支払期限・支払方法を交渉します。

財産分与の取り決め

財産分与とは、結婚生活中に夫婦で形成した財産を半分ずつに分けるものです。専業主婦(主夫)で収入がなくても、夫婦で助け合って生活してきた以上、財産分与を請求できます。

財産分与では、預貯金や生命保険の解約返戻金、退職金、自宅不動産などの共有財産が対象となります。住宅ローンはプラスの財産と相殺する限度で考慮できますが、借金それ自体を配偶者に負担させることは原則できません。

結婚前からの財産や相続によって得た財産は、特有財産となり財産分与の対象外です。

年金分割の準備をする

年金分割の資料を収集し、公正証書の作成をした上で年金事務所に対して年金分割請求をします。

年金分割とは、婚姻期間中の「厚生年金」の納付記録を夫婦間で分割する制度です。

年金分割を行うためには、あらかじめ年金事務所に対して年金分割の情報提供を求め、年金事務所から年金分割の情報通知書の発行を受ける必要があります。

その上で、年金分割の割合等を定めた公正証書等を作成し、年金事務所に対して年金分割請求を行います。

離婚に応じてくれない場合には別居を選択する

相手方が離婚に応じてくれない場合には、できるだけ早い時期に別居を開始させるべきです。

別居するべき理由は以下のとおりです。

別居期間が長ければ離婚原因となる

別居期間が数年間継続すれば、婚姻関係が破綻したと判断されるため、その別居状態が離婚理由になる場合があります。一般的には3年から4年程の別居期間が離婚理由になると考えられています。

特に、夫婦間に不貞行為やDVなどの明確な離婚理由がない場合には、早い時期に別居を開始した方が良いでしょう。

夫婦の生活状況が変わる

離婚に応じてくれない状況で、いくら相手方を説得を重ねても、応じてくれない人は応じてくれません。

別居を開始し夫婦の生活状況が一変することで、夫婦関係の修復を諦めて離婚に応じる可能性があります。

婚姻費用を請求できる

別居をしたとしても、相手方の収入額が大きい場合には、離婚が成立するまで婚姻費用を請求することができます。

そのため、経済的な不安から無理をして同居生活を続ける必要はないといえるでしょう。

離婚手続の種類と流れ

離婚するためには、一定の手順が必要ですから、流れを把握しておきましょう。

初めに、双方が離婚に関する話し合いを通じて合意を試みます。もし合意に至らなかった場合は、調停手続に進みます。調停でも合意が得られない場合は、審判または法的な裁判へ移行します。

協議離婚

協議離婚は、夫婦間の話し合いによる離婚です。

夫婦双方が協議して合意した場合に、役所への離婚届の提出により協議離婚が成立します。この方法では、離婚理由は不問です。協議離婚は、夫婦双方に離婚する意思があれば、役所への離婚届の提出により成立します。

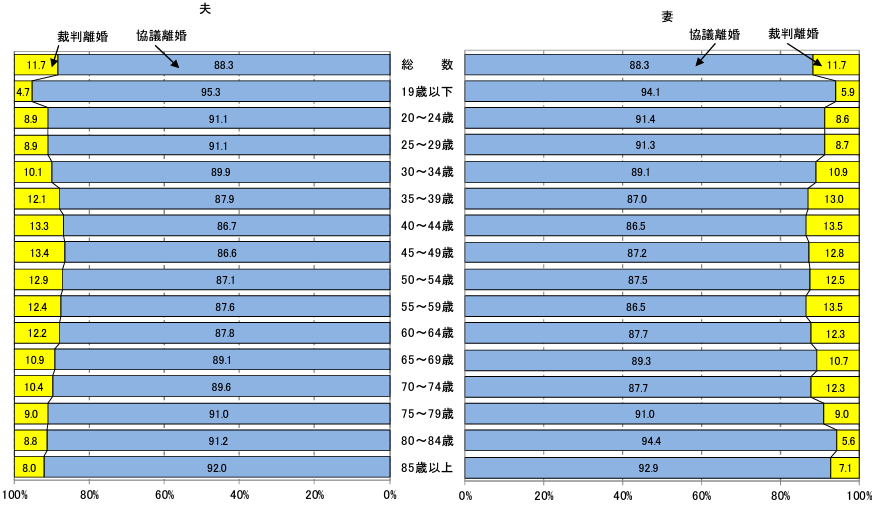

手間が少なく費用もかからないため、この協議離婚を選択するケースが最も多く、2020年度には全体の離婚件数の中で88.3%を占めています。

参考情報:2020年度人口動態統計特殊報告 – 離婚に関する統計|政府統計の総合窓口(e-Stat)

調停離婚

協議離婚ができないときには、調停離婚となるケースが多いです。調停離婚は、夫婦間の話し合いがまとまらない場合や話し合いが困難な状況にある場合に、家庭裁判所に申し立てを行い、調停の場で離婚に合意して離婚手続きを進める方法です。

裁判離婚

夫婦が調停での離婚に合意できない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、裁判所の判決によって離婚を確定させると裁判離婚が成立します。

調停が不成立になると、離婚するためには裁判所に訴えを起こさざるを得ません。裁判で離婚を認める判決が出れば、裁判離婚となります。

2022年度の離婚全体から見ると、裁判離婚の割合は2.2%程度と非常に少ないです。

| 協議離婚 | 調停離婚 | 審判離婚 | 和解離婚 | 認諾離婚 | 判決離婚 | |

| 2020年度 | 88.3% | 8.3% | 1.2% | 1.3% | 0% | 0.9% |

離婚後の手続きを忘れずに

離婚が成立した後に取るべき代表的な手続きを紹介します。手続の期限もあるため、忘れずに行うようにします。

離婚届を提出する

離婚が成立すれば、協議離婚であろうと調停離婚であろうと離婚届けを提出しなければなりません。ただ、離婚の種類によって離婚届の手続きに違いがあります。

協議離婚の場合

各市町村の役所(役場)から離婚届をもらい、お互いに必要事項を記入して提出するだけです。

調停離婚と裁判離婚の場合

調停離婚の場合は調停成立時、裁判離婚の場合は裁判で判決が言い渡されたときに離婚が成立します。

ただ、調停離婚や裁判離婚の成立後、調停調書の省略謄本、和解調書の省略謄本あるいは判決書の省略謄本を市役所に提出しなければなりません。

裁判手続により離婚が成立した場合、離婚成立日から10日以内に調停調書や和解調書の省略謄本と離婚届を提出しなければなりません。これを徒過すると、離婚それ自体が無効になることはありませんが、5万円以下の過料が課せられることがありますので注意が必要です。

戸籍・苗字の変更

離婚時にまず行うことが戸籍や離婚後の名字の問題です。

離婚時の戸籍の問題は、誤った選択をしてしまうと、取り返しが付かなくなることもあります。特に離婚後の苗字は、何度も変更することはできませんので注意してください。

離婚した際の戸籍について

離婚をした際の戸籍については3つの選択肢があります。

| 離婚時の戸籍 |

| ➊ 結婚前の名字に戻り、自分が世帯主となる新しい戸籍を作る ➋ 結婚後の名字のままで自分が世帯主となった新しい戸籍を作る ➌ 結婚前の名字に戻ったうえで、親を筆頭者とする戸籍に入籍する |

婚姻時の名字、つまり、元夫の名字を続称する場合には、両親の戸籍に入籍することはできませんので新しい戸籍が作られます。

他方で、婚姻前の旧姓に戻る場合においても、一般的に、子どもがいる場合は自分が世帯主となった新しい戸籍を作るケースが選択されます。なぜなら、1つの戸籍には親と子の二代までしか入ることができないというものになります。

両親の戸籍に入籍するのか、自身の新しい戸籍を作るのかについては、離婚届にある「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄において、親の氏名と本籍地を書く場合には、親の戸籍に入籍し、自身の氏名と本籍地を書く場合には、自身の新しい戸籍が作られます。

名字の続称

結婚していたときの名字を継続する場合には結婚していたときの名字をそのまま継続するには、「婚氏続称の届出」を離婚届とともに提出します。

同時に提出するほうが手間もかかりません。離婚届と同時に続称の届出を提出するのが困難な場合は、離婚日から3カ月以内であればこの届出が可能です。

名字の選択を一度すると、原則として再度の名字の変更はできないので注意しましょう。

子どもの戸籍と名字について

離婚後に婚姻前の名字に戻ろうが、婚姻時の名字を続称したとしても、子どもは戸籍の筆頭者であった父親の戸籍に残ったままになってしまいます。

そのため、離婚後の新しい戸籍に子どもを入籍させるためには、まず家庭裁判所に子の氏変更許可の申立てをしなければなりません。たとえ、親権者の名字が婚姻時の名字を継続し、子供の名字と同じであったとしても、新しい戸籍に入籍させるためには、氏の変更今日申立ての手続が必要となります。

子どもが15歳以上であれば本人が、15歳未満であれば法定代理人が申立てを行います。

経済的な自立のため

離婚後、速やかな経済的な自立を実現するために、公的な扶助や養育費を受けることが重要となります。

収入の安定のために就職活動を進めるとともに、就労が難しければ生活保護の申請を検討します。シングルマザー等のひとり親のための公的扶助(児童扶養手当、医療費助成金等)も多くあるため、漏れなく申請手続を行うようにしましょう。

離婚問題の悩みは早期に弁護士に相談を

離婚手続きをする場合、夫婦関係がの悪化している状況ですから、配偶者との協議にはとても大きな精神的な負担を伴います。特に、DVやモラハラ、不貞行為の被害を受けている場合には、より一層の心身の負担を招きます。

他方で、このような負担を避けたいあまり、離婚条件を安易に譲歩するべきではありません。お子さんがいる場合には、子供のこれからの生活状況に大きく影響を生じさせます。

一人で抱え込まず、早い時期に弁護士に相談してみましょう。

初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。

お気軽にご相談ください。

対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。