兄弟の遺産相続は、親族間の関係性を揺るがす原因となることがあります。特に、故人の遺言がない場合、遺産分割協議は難航し、感情的な対立に発展することも少なくありません。

本記事では、兄弟間での相続においてよくあるトラブル事例と、それを回避するための具体的な対策を解説します。円満な解決を目指し、親族関係を良好に保つための知識を身につけましょう。

「まさかうちが…」兄弟間の遺産相続で揉めるのは他人事ではない

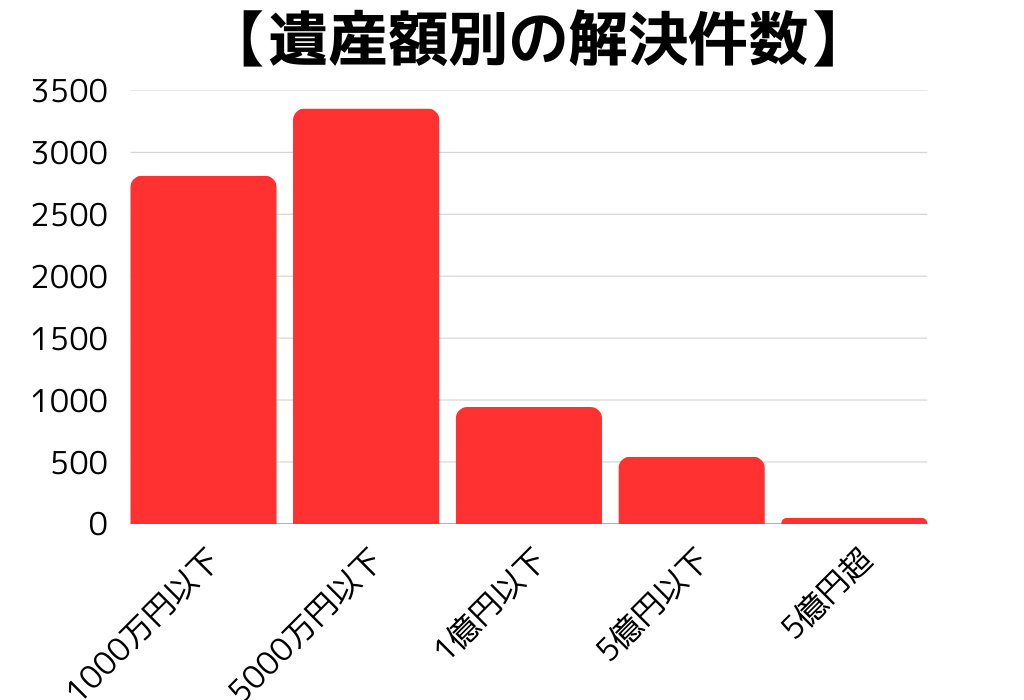

「うちは兄弟仲が良いから大丈夫」「遺産はそれほどないから揉めるはずがない」。このように考える方も少なくないでしょう。しかし、遺産相続におけるトラブルは、遺産の金額の大小や普段の兄弟関係の良し悪しに関わらず、どの家庭にも起こりうる身近な問題です。つまり、特別な家族だけではなく、ごく普通の家庭でこそ、相続争いが繰り返されているのが実情です。

実際に、家庭裁判所へ持ち込まれる遺産分割事件の件数は、この事実を裏付けています。令和6年(2024年)の司法統計によれば、全国の家庭裁判所には15,379件もの遺産分割事件が持ち込まれ、解決した件数は7903件となっています。そのうち、約78%は、遺産総額が5,000万円以下となっていす。特に相続人が2~4名程度のケースが揉めやすく、中でも兄弟姉妹が相続人となるケースでは、親の介護負担の偏りや生前の援助格差などが原因で、トラブルに発展しやすい傾向が見られます。

遺産相続のトラブルは、単なる金銭問題に留まらず、長年築き上げてきた兄弟の関係性を壊し、家族関係を修復不可能な状態にしてしまうことさえあります。些細な主張の食い違いであっても、精神的な疲弊をもたらし、心身に大きな負担を与えます。一度こじれてしまった関係は、その後の親族付き合いに深い影を落とし、生涯にわたるわだかまりを残すことにつながりかねません。

このような事態を避けるためには、「まさかうちが」という意識を改め、相続について正しい知識を身につけ、早期に対策を講じることが重要です。

なぜ兄弟で揉める?遺産相続トラブルになりやすい5つの典型パターン

遺産相続は、単に財産を分ける行為にとどまりません。そこには、兄弟間でこれまでに積み重ねられてきた、親の介護に対する貢献度、生前の援助に対する不公平感、そしてそれぞれの家族観や価値観が複雑に絡み合っています。

以下では、特に兄弟間で遺産相続トラブルになりやすい5つの典型的なパターンを具体的に解説します。

親の介護負担の偏りから生じる不満(寄与分)

親の介護は、多くの場合、特定の兄弟姉妹に負担が集中しがちです。「長男だから」「親と同居しているから」といった理由で、看病や身の回りの世話を一身に引き受けるケースは少なくありません。

しかし、親に対する介護は子の扶養義務の一部であるため、全ての介護が遺産分割における寄与分として認められるわけではない点に注意が必要です。

介護を担った兄弟姉妹は、介護に伴う様々な犠牲に対し、「何もしなかった兄弟姉妹と同じ取り分では不公平だ」という強い不満を抱くことがあります。この不満は、遺産分割において、自身の貢献度を金銭的に評価する「寄与分」として主張されるきっかけとなります。

しかし、法的に寄与分が認められるためには、厳しい要件を満たす必要があり、そう簡単に寄与分が認められることはありません。そのため、介護を担ってきた相続人と他の相続人との間の不公平感を解消できないため、遺産分割協議が揉めてしまいます。

生前の援助格差に対する不公平感(特別受益)

兄弟間の遺産相続トラブルでよく見られるのは、特定の兄弟が親から多額の援助を受けていたケースです。例えば、以下のような援助が挙げられます。

- 特定の兄弟の住宅購入資金や事業資金

- 高額な学費

- 特定の相続人が受取人となっている多額の生命保険金

こうした生前の援助に対し、援助を受けていない他の兄弟は「自分だけ何ももらっていないのに、相続分が同じなのは不公平だ」と感じ、強い不満を抱きがちです。

民法では、このような生前の特別な援助を「特別受益」とみなし、遺産分割の際にその分を考慮する制度が定められています。特別受益とは、被相続人から生前に受けた贈与などを遺産の前渡しと捉え、相続財産にその特別受益の額を足したものを「みなし相続財産」として、改めて各相続人の相続分を計算するものです。

しかし、どのような援助が特別受益にあたるのか、またその金額をどのように評価するのかを巡っては、兄弟間で意見が対立し、感情的なトラブルに発展するケースが少なくありません。特に、親の生前中のことであるため、客観的な証拠が不足しやすく、話し合いがさらにこじれる傾向にあります。

遺産のほとんどが不動産で公平に分けにくい

相続財産の多くが不動産の場合、遺産分割協議は特に難航する傾向があります。預貯金のように金額で明確に分割できないため、物理的な「現物分割」が困難であることが主な理由です。例えば、一戸建ての住宅は物理的に分割できず、そのままでは各相続人に公平に分配することができません。土地の場合も、分筆によって形状や立地条件が異なり、その結果として不動産全体の評価額が下がるリスクも生じます。

もし誰か一人が不動産を相続することになれば、他の兄弟との間に大きな不公平感が生まれやすくなります。特に、親と同居していた長男が実家を相続し、他の兄弟がほとんど財産を受け取れないといったケースでは、感情的な対立に発展することも少なくありません。

解決策としての「換価分割」は、不動産を売却して現金で分割する方法です。しかし、「実家を売りたくない」といった感情的な抵抗や、売却価格、売却のタイミングについて意見がまとまらないケースも少なくありません。また、「代償分割」は、特定の相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人へ金銭を支払う方法ですが、不動産の評価額や、代償金を支払う側の資力によっては、トラブルの原因となることもあります。不動産の相続は、単なる財産の分配に留まらない複雑な問題を含んでいます。

遺言書の内容が一方的で納得できない

故人が残した遺言書に「長男に全財産を譲る」といった、特定の相続人に財産が偏る内容が記されていた場合、他の兄弟から不満が生じ、トラブルに発展することは珍しくありません。遺言書は被相続人の最終意思として尊重されるべきものですが、その内容が必ずしも絶対的なものではありません。

民法には「遺留分」という制度が定められており、これは被相続人の配偶者や子、直系尊属に認められる最低限の相続分です。一方で、兄弟姉妹には遺留分がありません。

もし遺言によって他の相続人の遺留分が侵害されている場合、その相続人は自身の権利を主張することが可能です。具体的には、遺留分が侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」を行うことができます。遺留分請求を行使することで、兄弟間の相続トラブルが生じてしまう可能性があります。

兄弟の配偶者が口を出し、話が複雑化する

遺産相続における親族トラブルが複雑化する典型的なパターンの一つとして、相続人である兄弟の配偶者が遺産分割協議に介入するケースが挙げられます。前提として、相続人の配偶者は法定相続人ではありません。したがって、遺産分割協議に相続人として参加する権利を持たないことを認識しておくべきです。

しかしながら、実際には配偶者が遺産分割協議に介入するケースは少なくありません。その理由は、自分の夫(妻)が遺産相続で不利益を被らないようにという思いや自身の生活への影響を懸念する気持ちが挙げられます。

しかし、法定相続人ではない配偶者からの介入は、他の兄弟に不快感を与え、感情的な対立を招いてしまったり、本来は兄弟間で解決すべき問題が、配偶者の介入により、家族単位の対立に発展してしまうことで、遺産分割協議を難航させまうおそれがあります。

揉める前に知っておきたい!遺産分割の3つの基本ルール

感情論だけで遺産分割の話し合いを進めてしまうと、トラブルに発展し、兄弟間の関係が悪化するおそれがあります。このような事態を避け、円満な解決を目指すには、まず法律で定められた客観的なルールを知ることが不可欠です。

以下では、遺産分割における重要な基本ルールを解説します。

法律で定められた取り分「法定相続分」

法定相続分は、民法第900条で定められた、相続人が遺産を受け取る割合です。遺言書がない場合の遺産分割では、この法定相続分が基本的な基準となります。

例えば、被相続人に配偶者や子、親などの直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。この場合の法定相続分は、兄弟姉妹の人数で均等に分割した割合です。例えば、兄弟が2人ならそれぞれ1/2ずつ、3人なら1/3ずつとなります。

ただし、この法定相続分はあくまで法律上の目安です。相続人全員の合意(遺産分割協議)があれば、必ずしもこの割合に従う必要はありません。

もし、既に亡くなっている兄弟がいる場合、その兄弟の子(甥や姪)が代わりに相続人となる「代襲相続」が発生します。この場合、代襲相続人である甥や姪が、亡くなった親(兄弟)が本来受け取るはずだった相続分を均等に分け合うことになります。

民法900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

- 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

- 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。

- 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。

- 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

特別な貢献を主張できる「寄与分」

「寄与分」とは、被相続人の財産の維持または増加に、「特別な貢献」をした相続人が、その貢献度に応じて法定相続分に上乗せして遺産を受け取ることができる制度です。この「特別な貢献」と認められるには、親族としての通常の扶養義務の範囲を超える介護や労務等を提供し、それが無償であったことが重要です。

週末に実家に顔を出して身の回りの世話をした場合や、数ヶ月程度の短期間の介護、複数の家族で分担した介護、一時的な入院期間だけの世話などは、通常の扶養義務の範囲内とみなされ、寄与分として認められにくい傾向にあります。寄与分を主張する際には、介護にかかった費用や時間の記録、医療費の領収書など、貢献度を客観的に示す証拠が不可欠です。まずは遺産分割協議の場で、具体的な証拠を提示しながら他の相続人に主張し、合意を目指すことが基本的な進め方です。

【生前贈与】過去の援助を考慮する「特別受益」

「特別受益」とは、被相続人(亡くなった方)から、特定の相続人が生前に受けた特別な利益(生前贈与や遺贈)を指します。これは相続人間の公平性を保つための制度であり、遺産の前渡しとして扱われます。

特別受益とみなされる援助の具体例としては、以下のような多額の援助が挙げられます。

- マイホームの購入資金

- 事業の開業資金

- 私立大学医学部の学費

- 生前贈与

これらは、一般的な扶養義務の範囲を超えるものとして扱われることがほとんどです。他方で、扶養義務の範疇といえる程度の贈与であれば、特別受益とはなりません。

特別受益があった場合、特別受益の価額は相続財産に加算され、「みなし相続財産」として算定されます。そして、この「みなし相続財産」を基に、各相続人の具体的な相続分を改めて計算します。特別受益を受けた相続人の最終的な遺産分割の取り分は、すでに受け取った特別受益の額を差し引いた額となります。この調整により、相続財産が公平に分配されます。

兄弟で円満に話し合う「遺産分割協議」の進め方とコツ

遺産分割協議とは、故人の遺産を相続人全員で話し合い、どのように分けるかを決定する重要な手続きです。

遺産分割は故人への思い入れや金銭的な事情が複雑に絡み合うため、感情的な対立が生じやすいテーマです。そのため、正しい手順と円満に話し合うためのコツを知っておくことが不可欠です。これから解説する3つのステップに沿って協議を進めることで、トラブルを未然に防ぎ、相続人全員が納得できるスムーズな合意形成を目指すことができます。

ステップ1:相続人と相続財産をすべて明確にする

遺産分割協議を進める上で、まず「誰が相続人であるか」と「何を分割するのか」を正確に把握することが不可欠です。この準備が不十分なまま遺産分割協議を進めると、後から新たな相続人や財産が判明し、話し合いがやり直しになる可能性があります。

相続人を確定するには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)と、相続人全員の現在の戸籍謄本を取得する必要があります。これにより、法的に誰が相続権を有しているかを確認できます。この調査を通じて、親族が認識していなかった婚姻外の子や養子の存在が判明する可能性もあります。

次に、相続財産の調査を行います。預貯金、不動産、有価証券といったプラスの財産だけでなく、ローンや借金などのマイナスの財産も、すべて漏れなく把握することが重要です。

これらの調査結果に基づき、全ての財産を一覧化した「遺産目録」を作成しましょう。遺産目録は、相続人全員が同じ情報を客観的に共有できる基盤となり、その後の分割協議を円滑に進める上で不可欠です。

ステップ2:感情的にならず冷静に話し合うためのポイント

遺産分割協議は、単に相続財産を分ける行為にとどまらず、長年の家族関係における感情や不公平感が表面化しやすい場です。そのため、「ずっと兄ばかり優遇されていた」といった過去の不満や感情論ばかりに流されずに、「遺産をどう分けるか」という本来の議題に集中することが重要です。

感情的にならず冷静に話し合うための具体的なポイントは以下の通りです。

- 自身の希望を伝える際は根拠を添えること: 「この不動産が欲しい」と単に主張するだけでなく、「親の介護を最後まで看た家だから」といった具体的な背景や客観的な根拠を添えることで、他の相続人にも理解を得やすくなります。

- 相手の話を途中で遮らず耳を傾けること: 相手の意見や感情を途中で遮らず、まずは最後まで耳を傾ける姿勢を示すことが大切です。相手の意見を一度受け止めることが、不必要な対立を避け、建設的な議論へとつながる第一歩となるでしょう。

- お互いに譲歩する姿勢を持つこと: 自分の要求をすべて通そうとするのではなく、お互いが少しずつ譲り合う「譲歩」の精神が不可欠です。全員が納得できる着地点を探すことを目標にすれば、円満な解決に大きく近づくはずです。

感情的になりがちな状況でも、客観的な事実に基づき冷静な話し合いを心がけることが、円滑な合意形成には非常に重要です。

ステップ3:合意内容は「遺産分割協議書」として書面で残す

遺産分割協議で相続人全員の合意が得られたら、その内容は、必ず「遺産分割協議書」として書面に残しましょう。これは、後々の「言った言わない」といったトラブルを防ぐ重要な証拠となります。さらに、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約といった相続手続きでは、この協議書の提出が求められます。

遺産分割協議書には、被相続人の氏名や死亡日、相続財産の具体的な内容に加え、「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載します。例えば預貯金であれば、銀行名、支店名、口座番号まで詳しく記載することが求められるでしょう。

遺産分割協議書の作成後、以下の点に留意してください。

- 相続人全員が署名と実印の押印を行う。

- 印鑑証明書を添付する。

- 全員が同じものを1通ずつ保管する。

一度作成した協議書の内容を単独で変更することはできません。もし協議書の作成に不安がある場合や、相続財産が複雑な場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。これにより、不備のない確実な書類を作成でき、安心につながるでしょう。

話し合いがこじれたら?第三者を交えた解決方法

兄弟間の遺産分割協議は、感情的な対立や意見の食い違いが生じやすく、当事者だけで解決することが困難になるケースも少なくありません。話し合いが平行線をたどり、解決が難しい状況が続く場合、問題を放置せず、客観的な第三者の協力を得ることで、円満な解決に繋がりやすくなります。

家庭裁判所での話し合い「遺産分割調停」を活用する

相続人同士の話し合いがまとまらない場合、「遺産分割調停」は有効な解決手段の一つです。

遺産分割調停とは、家庭裁判所において、裁判官と調停委員が関与し、申立人と相手方の双方から事情を聴きながら、解決案の提示や助言を行うことで合意を目指す手続きです。これはあくまで当事者間の「話し合い」であり、裁判官が一方的に結論を出す「審判」とは異なります。

遺産分割調停の主なメリットとデメリットは以下の通りです。

| メリット ・中立な第三者(裁判官と調停委員)が介入することで、感情的な対立を抑え、冷静な話し合いを進められる。 ・合意が成立すれば、法的強制力を持つ調停調書が作成される。 |

| デメリット ・合意形成までに複数回の期日を要し、時間や費用がかかる可能性がある。 ・調停は遺産を探し出す手続きではないため、遺産の範囲や内容に関する資料は申立人自身で準備する必要がある。 ・もし調停が不成立に終わった場合、自動的に審判手続きへ移行する。 |

交渉や手続きを任せられる「弁護士への相談・委任」という選択肢

兄弟間の話し合いが難しい場合、弁護士が代理人として交渉することで、直接対峙する精神的な負担を軽減できます。法律の専門家である弁護士は、感情的になりがちな話し合いを冷静に、かつ有利に進めるサポートを提供します。依頼者の状況に応じた法的に正当な主張(寄与分や特別受益など)を整理し、その根拠を添えて他の相続人に提示します。

弁護士には、専門知識を要する煩雑な手続きも一任できます。これにより、書類収集や交渉、各種手続きにかかる時間と労力の負担を大幅に削減できるでしょう。

「他の相続人と考え方が合わない」「話し合いが進まない」と感じたときが、弁護士へ相談する適切なタイミングです。早期に弁護士へ相談することで、円満な解決につながります。相続問題に精通した弁護士を選ぶことが、スムーズな解決への鍵となります。

兄弟間の相続問題は難波みなみ法律事務所へ

兄弟間の遺産相続トラブルは、自らとは無縁と考えがちな問題ですが、どの家庭でも起こり得る現実です。ひとたびこじれると、長年培ってきた兄弟の絆が損なわれ、親族関係に深刻な亀裂が生じる恐れがあります。

当事者間での話し合いが難航し、解決の糸口が見えない場合は、一人で抱え込まず、第三者を交えた解決方法を検討することが大切です。弁護士は、あなたの代理人として他の相続人との交渉を進めたり、複雑な法的手続きを一任したりすることで、精神的負担を大きく軽減し、円滑な解決へと導いてくれるでしょう。

初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。