アパートやマンション経営を始めたばかりのオーナーにとって、サブリースと転貸という言葉は、少し複雑に感じられるかもしれません。どちらも借主がさらに賃貸物件を第三者に又貸しする点で共通していますが、その仕組みや責任範囲には大きな違いがあります。

この記事では、サブリースと転貸の違いについて、初心者の方にもわかりやすく解説します。それぞれのメリット・デメリット、注意点を知ることで、ご自身の状況や目的に合った選択ができるようになるでしょう。安定した賃貸経営のために、まずはサブリースと転貸の基本をしっかり理解していきましょう。

サブリースと転貸は何が違う?まずは基本を理解しよう

アパート経営を進めるうえで、「サブリース」や「転貸」といった言葉は避けて通れません。

これらの言葉は、同じようなものだと誤解されたり、違いが分かりにくいと感じたりする方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これらは不動産の賃貸借において、異なる仕組みを示す重要なキーワードです。

以下では、サブリースと転貸の基本的な意味と、両者がどのような関係にあるのかを解説していきます。

サブリースは「転貸」という契約形態の一種

サブリースと転貸は、言葉としては似ていますが、実は「転貸」という大きな概念の中に「サブリース」という特定の事業モデルが含まれる関係にあります。

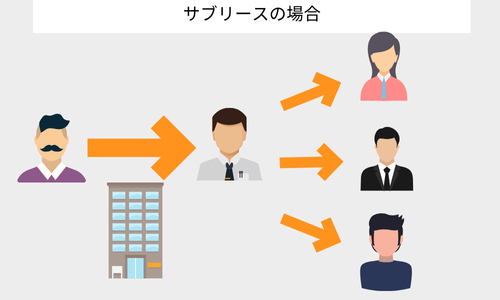

サブリース契約とは、不動産会社がオーナーから建物一棟全部または一部を一括して借り上げて、それを複数のテナントや個人に転貸借をして、転借料と賃借料の差額を収受する契約です。オーナーと不動産会社の賃貸借契約をマスターリースと呼びます。

サブリース契約では、オーナーはたとえ空室が生じても一定の保証賃料を受け取れること、2.3年ごとに賃料を自動的に値上げすることを契約内容とすることが多くあります。

不動産の賃貸借においては、物件を借りた人が、さらに第三者にその物件を貸し出すことを一般的に「転貸」と呼びます。サブリースは、この転貸の仕組みを利用した不動産経営の手法の一つといえます。

「転貸」とは、借りた物件を第三者に貸すこと(又貸し)

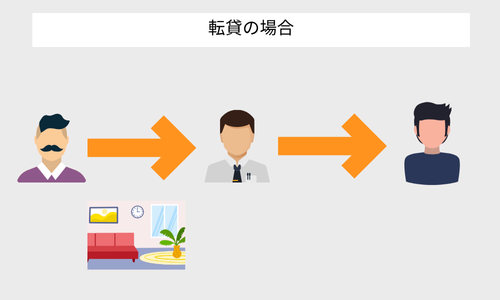

「転貸(てんたい)」とは、文字通り借りている物件をさらに別の第三者に貸し出す行為を指し、「又貸し」とも呼ばれます。これは、物件の所有者であるオーナー(賃貸人)と賃貸借契約を結んだ借主(転貸人)が、借りた物件をさらに別の入居者(転借人)に貸し出す仕組みです。

この場合、契約関係は二重になります。まず、オーナーと最初の借主(転貸人)との間で賃貸借契約が成立します。次に、最初の借主(転貸人)と新たな入居者(転借人)との間で、改めて賃貸借契約(転貸借契約)が結ばれます。家賃は、まず入居者(転借人)から借主(転貸人)へ支払われ、その後借主(転貸人)からオーナーへ支払われるという流れになります。

転貸を行う上で最も重要な点は、オーナーの承諾が必須となる原則です。民法第612条では、賃借人は賃貸人の承諾を得なければ、借りた物件を転貸できないと定められています。もしオーナーに無断で転貸(無断転貸)を行った場合、オーナーは賃貸借契約を解除できる可能性があるため、注意が必要です。

サブリースと一般的な転貸、オーナーにとっての違いは?

サブリースが転貸という仕組みを活用した事業モデルであり、一般的な転貸とは異なる点があることをご理解いただけたかと思います。では、アパートやマンションのオーナーにとって、この両者には具体的にどのような違いがあるのでしょうか。

契約相手と責任の所在

サブリース契約において、オーナーの契約相手は一貫してサブリース会社です。個々の入居者とは直接的な契約関係は生じません。入居者の募集から始まり、賃貸借契約の締結、毎月の家賃集金、入居者様からの各種問い合わせ対応、退去手続きに至るまで、これらの管理業務全般はサブリース会社が行います。したがって、家賃滞納や設備に関するクレーム、近隣住民とのトラブルなど、入居者様との間で発生するさまざまな問題への一次的な対応は、サブリース会社が負うことになります。オーナー様はこれらの対応から解放される点が特徴です。

これに対し、一般的な転貸(又貸し)においても、転貸部分については、転貸人が転貸借契約の管理をする点でサブリースと共通していますが、建物の一括借り上げをしないため、オーナーが入居者と直接の賃貸借契約を締結することもあります。そのため、直接の賃貸関係にある入居者の管理をオーナー自身が担う必要がある点で異なります。

家賃収入の安定性と金額

サブリース契約における家賃収入の最大の特徴は、その安定性にあります。

サブリース会社が物件を一括で借り上げるため、オーナーは個別の部屋の空室状況に左右されることなく、サブリース会社から毎月固定の「保証賃料」を受け取ることができます。これにより、空室リスクによる収入の波がなくなり、計画的な収支管理がしやすくなるでしょう。

しかし、この保証賃料の額は、一般的に満室時の想定家賃収入の80%から90%程度が相場とされています。満室時の最大収入額は、一般的な転貸よりも低くなる傾向にある点を理解しておく必要があります。

一方、一般的な転貸(又貸し)の場合、一棟借上げでなければ、その他の部屋の空室が発生したり、直接の賃借人からの賃料不払いがあれば、安定した賃料収入を得ることができません。そのため、サブリースと比較すると、家賃収入の安定性には欠けると言えるでしょう。その収益は、入居率や家賃回収状況に大きく左右される特性を持ちます。

物件の管理業務にかかる手間

サブリース契約の場合、オーナーの物件管理にかかる手間は大幅に軽減されます。サブリース会社が物件を一括で借り上げることで、入居者の募集、賃貸借契約の締結、毎月の家賃集金や滞納時の督促、入居者からの設備不具合やトラブルに関する問い合わせ・クレーム対応、そして退去時の手続きや原状回復の手配といった、賃貸経営に関わる一連の管理業務全てを代行するためです。オーナーは基本的にサブリース会社とのやり取りのみとなり、日々の管理業務から解放されます。

一方、一般的な転貸(又貸し)の場合でも、転貸人が入居者(転借人)の募集や家賃集金などを担当するケースが多いですが、建物の維持管理や大規模な修繕の判断・手配など、重要な業務についてはオーナー自身が担う必要が生じることもあります。契約内容によっては、管理会社に別途委託する必要が出てくる場合もあるでしょう。

アパートオーナーが知るべきサブリースのメリット・デメリット

ここまで、サブリースと一般的な転貸の違いについて解説しました。

サブリース契約には、契約前に必ず理解しておくべき潜在的なリスクや注意点がいくつか伴います。

以下では、アパートオーナーがサブリース契約によって得られる具体的なメリットと、一方で注意しなければならないデメリットやリスクについて詳しく解説していきます。

【メリット】手間いらずで安定収入が期待できる

オーナーがサブリース契約を締結する際の最大のメリットの一つは、管理の手間を大幅に削減できる点です。

賃貸経営に関わる一連の管理業務をサブリース会社に任せることが可能です。これにより、オーナー様は煩雑な日常業務から解放され、管理にかかる時間や労力を大幅に減らすことができるでしょう。

また、サブリース契約の大きな特徴として「空室保証」が挙げられます。これは、物件の実際の入居状況に関わらず、契約で定められた保証賃料が毎月サブリース会社からオーナーに支払われる仕組みです。部屋が空室になったとしても一定の収入が確保できるため、空室リスクを心配することなく、安定した家賃収入を見込める点が大きなメリットと言えます。さらに、入居者による家賃滞納が発生した場合でも、滞納者への対応や督促はサブリース会社が行うため、オーナー様の収入には影響がなく、精神的な負担や収入減のリスクを負う心配もありません。

【デメリット】「家賃保証」という言葉の裏に潜む注意点

サブリース契約の大きな魅力とされる「家賃保証」ですが、この言葉を文字通り受け止め、契約時の賃料が未来永劫保証されると誤解しないよう注意が必要です。

実際のサブリース契約では、多くのケースで「免責期間」が設定されています。これは、契約を開始してから入居者が決まるまでの期間や、入居者が退去してから次の入居者が決定するまでの一定期間は家賃保証の対象外となる期間です。この間は保証賃料が支払われないため、収入が途絶える可能性があります。

さらに、サブリース会社が経営破綻するリスクも考慮しなければなりません。万が一、サブリース会社が倒産した場合、オーナーとサブリース会社の間で結ばれた家賃保証契約は履行されなくなります。その結果、入居者への対応や物件の管理業務を急遽ご自身で行う必要が生じたり、空室リスクを直接負うことになったりする事態も起こり得ます。

加えて、サブリース契約では、契約内容や市場の賃料相場に応じて、定期的に保証される賃料の見直しが行われるのが一般的です。この見直しにより、当初の保証額から将来的に減額される可能性も十分にあります。これらの注意点を事前にしっかり把握しておくことが、予期せぬトラブルを防ぐために重要です。

【デメリット】定期的な賃料見直しによる減額リスク

サブリース契約における「家賃保証」は、契約期間中にわたって最初に定められた賃料が永続的に保証されるものではないことに注意が必要です。多くのサブリース契約では、借地借家法第32条に基づき、一定期間ごとに保証賃料の見直しが行われる条項が盛り込まれています。

この見直しの際、サブリース会社からオーナーに対し、保証賃料の減額を要求される可能性があります。その理由としては、近隣エリアの家賃相場の下落や建物の経年劣化による商品価値の低下、あるいは想定していたよりも空室率が改善しないといった事業上のリスクが挙げられます。

こうした賃料減額の交渉は、オーナーにとって必ずしも有利な状況で進むとは限りません。減額に応じない場合に契約の解約を示唆されるケースなども過去には見られました。また、賃料減額の調停や訴訟にまで発展することも想定されます。

そのため、サブリース契約を検討する際は、契約書に賃料改定の条件、見直しの頻度、および賃料に関する協議の方法などが詳細にどのように定められているかを、事前にしっかりと確認することが極めて重要です。

【デメリット】オーナーからの解約が難しいケースがある

サブリース契約は、一度締結するとオーナーからの中途解約が難しい場合が多い点に注意が必要です。これは、サブリース契約に借地借家法が適用されるためです。借地借家法では、借主であるサブリース会社の権利が手厚く保護されており、貸主であるオーナー様が契約を解除するには「正当な事由」が必要とされています。

そのため、オーナー自身の一方的な都合だけでは、原則として正当事由とは認められません。

- 自分で物件を使いたい

- 他の管理会社に切り替えたい

- 収益が思ったより少ない

また、契約期間中の中途解約を認めなかったり、そもそも中途解約に関する規定がない場合には、サブリース会社の債務不履行がない限り、契約期間中の解約自体が認められません。

【デメリット】修繕費用の負担は原則オーナー

サブリース契約を締結した場合でも、物件の修繕費用は、オーナーが負担するのが一般的です。特に、建物の資産価値を維持・向上させるための大規模な修繕や設備機器の経年劣化による交換費用などは、オーナーが負担することになります。

これは、サブリース会社はあくまでオーナーから物件を借り上げている「賃借人」であるところ、民法上、賃貸人が修繕義務を負うと定められているからです。

他のサブリース会社との差別化のために、サブリース会社が修繕費を負担する場合もありますが、サブリース会社の収益を確保するために、杜撰な修繕がされたり、軽微な修繕は後回しにされるなどのトラブルも珍しくありません。

予期せぬ出費や後々のトラブルを避けるためにも、サブリース契約を締結する前に、どのような修繕費用を誰が負担するといった負担区分が、契約書で明確に定められているかを詳細に確認することが極めて重要です。この点は必ずチェックしましょう。

失敗しない!信頼できるサブリース会社の選び方3つのポイント

安易な判断でサブリース会社選びを誤ってしまうと、「家賃保証」という言葉とは裏腹に、想定外の賃料減額や契約解除の難しさなど、大きな損失やトラブルにつながりかねないリスクも存在します。だからこそ、慎重な検討が不可欠です。以下では、安心してアパート経営を任せられる、信頼できるサブリース会社を見極めるための具体的な3つのポイントを解説します。

複数の会社から見積もりを取り、保証内容を比較する

サブリース会社を選ぶにあたっては、まず複数の会社から具体的な提案、つまり見積もりを取得することが非常に重要です。これは、それぞれの会社が提示する保証賃料やサービス内容、契約条件が異なるため、比較検討を行う上で必要なステップです。1社だけの情報で判断せず、必ず複数の会社の提案を並べて比較検討しましょう。

契約書を細部まで確認する(賃料改定・免責期間・解約条件など)

サブリース契約は長期にわたるため、口頭での説明だけでなく契約書の内容を細部まで確認することが極めて重要です。特に、賃料改定や免責期間、解約条件といった、オーナーにとって不利になりうる項目は、注意深くチェックしましょう。賃料改定の条項では、何年ごとに見直しが行われるのか、物価変動や近隣相場などの影響で保証賃料が減額される具体的な条件を確認します。免責期間についても、その有無やその期間などを必ず把握してください。

また、オーナーからの解約条件も重要です。中途解約時の違約金の有無や金額、必要な通知期間などを確認し、解約のハードルを理解しておくことが、後々のトラブルを防ぐ上で不可欠です。

会社の経営状況や過去の実績・評判を調べる

サブリース会社が万が一倒産した場合、オーナーへの家賃保証が停止するだけでなく、入居者との契約関係も複雑化するリスクが伴います。そのため、契約を検討している会社の財務状況や経営の健全性を確認できる情報を得られる場合には、事前に各情報を精査しておくことは不可欠です。

また、その会社が過去にどのような実績を上げているかを確認することも重要です。インターネット等を通じて、安定した運営実績がある会社かを見極めましょう。さらに、実際にその会社を利用したオーナーのリアルな声や評判を収集することも欠かせません。インターネットの口コミサイトやSNSなどを活用し、過去のトラブル事例や、それに対する会社の対応の質などを多角的に調べ、契約の判断材料とすることをおすすめします。信頼できる情報源から、可能な限り多くの情報を集めることが、後悔しない会社選びにつながります。

サブリース契約の問題は難波みなみ法律事務所へ

本記事では、サブリース契約と一般的な転貸(又貸し)の違いについて解説しました。転貸は物件を借りた人が第三者に貸し出す契約形態を指し、サブリースはこの転貸の仕組みを利用し、不動産会社が一括で物件を借り上げて運用する事業モデルです。

オーナー視点から見ると、サブリース契約は管理業務のほとんどをサブリース会社に任せられるため、手間がかからないという大きなメリットがあります。また、空室の有無に関わらず、毎月一定の保証賃料が得られるため、家賃収入が安定しやすい点も魅力と言えるでしょう。これにより、不動産経営の初心者や、本業が忙しい方にとっては負担が軽減されます。

しかし、「家賃保証」という言葉には注意が必要です。サブリース契約には多くの場合、一定期間の免責期間が設定されており、その間は家賃が保証されません。さらに、借地借家法に基づき、定期的に保証賃料の見直しが行われることが一般的です。また、サブリース契約は借地借家法が適用されるため、オーナーからの契約解解消が簡単ではない場合が多いこと、解約には正当事由が必要とされ、場合によっては立ち退き料が発生する可能性があることも忘れてはなりません。大規模な修繕費用は原則オーナー様負担となることも考慮が必要です。

サブリース契約を検討される場合は、安易に一つの会社の提案で決めず、必ず複数のサブリース会社から見積もりを取り寄せ、提示される保証賃料やサービス内容、特に賃料改定の条件や免責期間、解約に関する条項といった契約内容の細部まで、慎重に比較検討することが極めて重要です。信頼できるパートナーを見つけ、契約内容を十分に理解した上で判断することが、賢いアパート経営を実現するための第一歩となるでしょう。