工場での作業中、万が一、指を切断してしまうような事故が起きた場合、何よりもまず適切な初期対応が重要です。その後、労災保険の申請や補償に関する手続きを進めることになりますが、初めての経験で何をすれば良いか分からず、不安に感じる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、工場での指切断事故が発生した場合の、初期対応から労災申請、受けられる補償の内容、そしてその後の生活について詳しく解説します。万が一の事態に備え、必要な知識を身につけておきましょう。

工場での指切断事故はなぜ起こる?他人事ではない身近な危険

工場での指切断事故は、労働災害の中でも特に発生件数が多いものの一つであり、誰にとっても身近な危険として注意が必要です。東京消防庁の統計によれば、指などを切断する事故の発生場所としては、工場(製造所・作業場)が408人と最も多く、作業環境に潜むリスクの高さがうかがえます。

このような事故の主な原因は、機械の誤操作や作業中の不注意といったヒューマンエラーであることが少なくありません。例えば、ワイヤーロープの点検作業中に指が巻き込まれた事例、プレス機械で作業中に左手をプレス部分に差し込んで左4指切断の負傷をした事例、裁断作業中に紙詰まりを除去しようと機械に手を入れて指を切断してしまう事例なども報告されています。その一方で、安全教育の不足や機械のメンテナンス不備など、会社側の管理体制が不十分であることも事故を誘発する要因となります。

指切断事故は重大な後遺症を残す可能性があり、決して他人事とは言えません。以下の項目では、具体的な事故原因や、万が一事故に遭遇した際の適切な対処法、そして労災保険の申請について詳しく解説していきます。

【基本知識】労災保険で補償される3つの主な給付

労災保険は、業務中や通勤中のケガや病気に対する、労働者を保護するための公的な保険制度です。万が一の事態に際しては、被災した労働者の治療や生活を支える重要な役割を担っています。指切断のような重大事故に遭われた場合など、特に重要となる主な給付は以下の3つです。

- 療養補償給付

- 休業補償給付

- 障害補償給付

以下の項目は、それぞれの給付内容について詳しく解説します。

治療費の心配をなくす「療養補償給付」

「療養補償給付」は、業務中の事故による傷病の治療にかかる費用を補償する制度です。この給付の特長は、治療費が原則として自己負担なしで受けられる点です。具体的には、診察費、手術費、入院費用、薬剤費、リハビリ費用などが給付の対象となり、また、一定の要件を満たせば通院にかかる交通費(移送費)も含まれます。

給付を受ける方法は主に二つあります。一つは、厚生労働省が指定する「労災指定医療機関」で治療を受ける場合です。この場合、窓口での自己負担は発生せず、治療費の請求手続きも不要となります。もう一つは、労災指定医療機関以外の病院で治療を受けた場合です。この際には、一時的に治療費を立て替える必要がありますが、後から労働基準監督署に費用を請求することで、支払った治療費の払い戻しを受けることができます。ただし、指定外医療機関での治療費の請求期限は、費用を支払った日の翌日から2年と定められているため、注意が必要です。

| 受給方法 | 窓口負担 | 請求手続き | 請求期限(払い戻しの場合) |

| 労災指定医療機関で治療を受ける場合 | なし | 不要 | なし |

| 指定外医療機関で治療を受ける場合 | 一時的に立て替え | 必要 | 費用を支払った日の翌日から2年 |

生活を支えるための「休業補償給付」

「休業補償給付」は、業務中の事故によって負傷し、療養のために働けなくなった期間の収入を補填し、被災された方の生活を支える重要な給付です。この給付を受けるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

- 業務災害に該当すること

- 療養のため労働することができない状態であること

- 休業期間中に事業主から賃金を受けていないこと

これらの条件を満たすと、休業1日につき給付基礎日額の80%相当額が支給されます。この80%は、休業(補償)給付の60%と、休業特別支給金として上乗せされる20%で構成されています。

給付は、休業を開始した日から3日間を「待期期間」とし、この期間中は支給されません。支給は休業4日目から開始されます。この待期期間中の3日間については、労働基準法に基づき、事業主が休業手当を支払う義務があります。

後遺症が残った場合の「障害(補償)給付」

「障害(補償)給付」は、業務災害や通勤災害による傷病の治療を継続しても、これ以上回復が見込めない状態(症状固定)と医師に診断された際に、身体に残った後遺症の程度に応じて支給される給付金です。この給付は、後遺症によって労働能力が低下したり、今後の生活に影響が生じたりする場合の経済的な支えとなります。

この「障害(補償)給付」には、身体に残った障害の重さに応じて、障害補償年金と障害補償一時金の2種類の給付があります。

| 給付の種類 | 対象となる後遺障害等級 |

| 障害(補償)年金 | 第1級から第7級 |

| 障害(補償)一時金 | 第8級から第14級 |

これらの給付は、等級ごとに定められた基準に基づいて支給され、被災者の長期的な生活を保障します。指の切断事故で具体的にどの後遺障害等級に認定されるのか、またそれぞれの等級でいくらの給付が受けられるのかについては、次章で詳細に解説します。

指切断における後遺障害等級とは?認定基準をわかりやすく解説

労災保険における「後遺障害等級」とは、労働災害によって身体に残った障害の程度を、国が定めた基準に基づいて1級から14級に分類する制度です。指の切断事故の場合、この等級は以下の3つの要素の組み合わせで具体的に決定されます。

- どの指を失ったか(親指・人差し指など)

- どの関節から失ったか

- 何本失ったか

手指の欠損障害には、「手指を失ったもの」と「指骨の一部を失ったもの」の2種類があり、それぞれ認定基準が細かく定められています。以下では、手指の欠損障害に関係する後遺障害について解説します。

失った指の種類や本数で決まる後遺障害等級

手指の欠損に関する後遺障害等級は、失った指の種類(親指、人差し指など)、本数、および指のどの関節から先を失ったかに応じて認定されます。

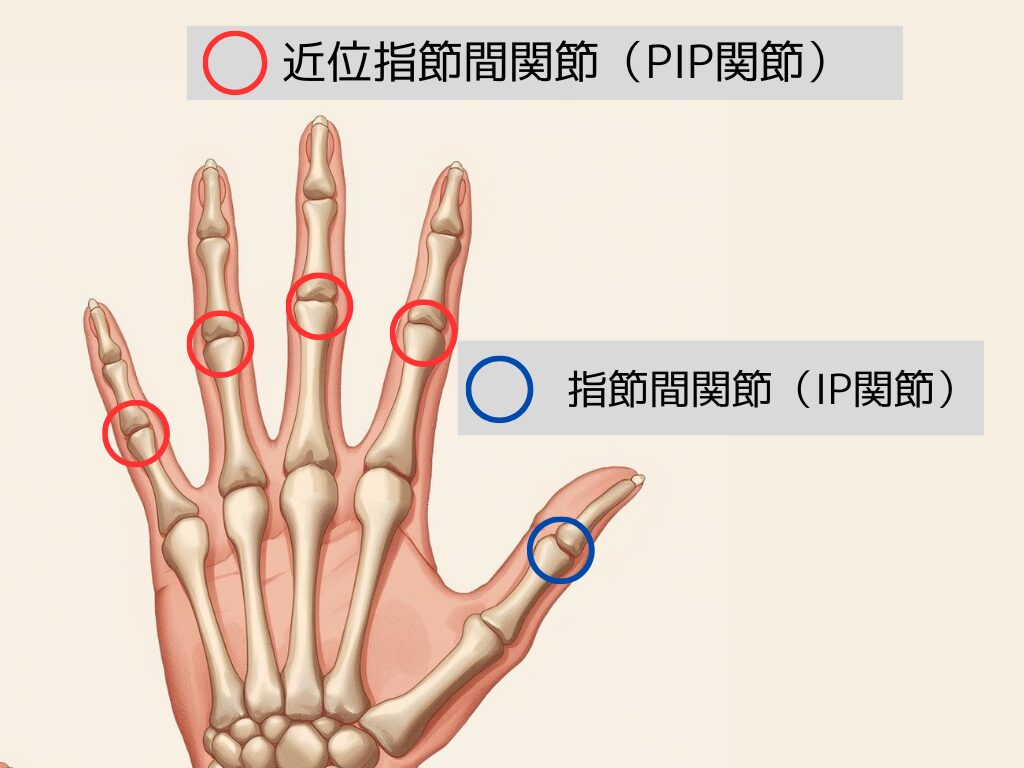

労災保険における「指を失ったもの(欠損障害)」とは、具体的には、母指(親指)の場合「指節間関節」つまり第一関節から先を失った状態、その他の指の場合「近位指節間関節」つまり第二関節から先を失った状態を指します。

等級の認定基準は多岐にわたりますが、代表的な欠損障害の等級例を以下に示します。

これらの基準に基づき、専門医による診断と労働基準監督署の審査を経て、最終的な等級が認定されます。

| 両手の手指の全部を失ったもの | 第3級5号 |

| 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | 第6級8号 |

| 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの | 第7級6号 |

| 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの | 第8級3号 |

| 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの | 第9級12号 |

| 1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの | 第11級8号 |

| 1手のこ指を失ったもの | 第12級9号 |

| 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの | 第13級7号 |

| 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | 第14級6号 |

等級ごとの「障害(補償)一時金・年金」の金額目安

障害(補償)給付は、後遺障害の等級に応じて支給形式が分かれています。具体的には、第1級から第7級には障害(補償)年金が、第8級から第14級には障害(補償)一時金が支給されます。これらの給付に加え、別途「障害特別支給金」や「障害特別年金(または一時金)」が支給されるため、実際に受け取る金額はさらに増える可能性があります。

労災申請の全手順を3ステップで解説|スムーズな手続きのために

労災保険による給付を受けるためには、被災した労働者ご本人、またはそのご家族が、所轄の労働基準監督署長に対して所定の請求手続きを行う必要があります。以下の項目では、それぞれのステップで具体的に何をすべきか、どこに注意すればよいかを詳しく解説していきます。

Step1:必要書類の入手と作成

「療養(補償)給付」や「休業(補償)給付」など、労災保険の各種給付を申請するには、それぞれの給付に応じた請求書が必要です。例えば、労災指定医療機関で治療を受ける場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」、指定外の医療機関では「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」、休業補償を求める場合は「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」を使用します。

療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)休業補償給付支給請求書(様式第8号)

これらの必要書類は、会社の担当部署や所轄の労働基準監督署で入手できるほか、厚生労働省のウェブサイトからもダウンロードが可能です。請求書には、被災者ご本人が記入する欄に加え、事業主や治療を行った医師による証明が必要な箇所があります。

特に「災害の原因及び発生状況」の欄は、事故と負傷の因果関係を証明する上で重要な項目です。労災認定の可否に関わるため、いつ、どこで、誰が、何を、どのようにして、どうなったか、という「5W1H」を意識し、具体的かつ正確に記載することが求められます。

Step2:労働基準監督署への提出と調査

必要書類の作成後、次は事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。通常は会社を通じて提出することが多いですが、万一、会社が労災申請に非協力的な場合は、被災者本人が直接、労働基準監督署に提出することも可能です。

書類提出後、労働基準監督署による労災認定のための調査が開始されます。調査は主に提出された書類の内容確認が中心となりますが、必要に応じて、労働基準監督署の担当官が、被災者本人、会社担当者、同僚、担当医などから聞き取り調査を行うこともあります。さらに、事故の状況によっては現場調査が実施されるケースもあります。

Step3:労災認定・不認定とその後

労働基準監督署による調査が終了すると、労災認定の可否は「支給決定通知」または「不支給決定通知」として請求人へ通知されます。

労災認定がされた場合、指定した金融機関の口座に一定額の給付金が振り込まれます。治療が継続している間は、症状が固定されるまで給付が続きます。

一方、労災が不認定となった場合でも、その決定に不服がある場合は、不服申し立てをすることができます。具体的な手段としては、まず「審査請求」、次に「再審査請求」があり、最終的には「行政訴訟」によって争うことも可能です。ただし、これらの不服申し立て手続きには期限が設けられており、特に審査請求は決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。不認定の通知を受け取った際は、速やかに専門家である弁護士などに相談し、適切な対応を検討することが重要です。

労災保険だけでは不十分?会社に請求できる損害賠償とは

労災保険は、指切断事故による治療費や休業中の所得の一部を補償する重要な制度ですが、すべての損害を網羅するものではありません。以下では、労災保険ではカバーされない主な損害項目について解説します。

会社の「安全配慮義務違反」が認められるケース

会社の「安全配慮義務」とは、労働契約法第5条に基づき、会社が労働者の生命や身体の安全を確保しながら労働できるよう配慮する義務を意味します。この義務に違反した場合、会社は労働者に対して法的な責任を問われることになります。

手指切断事故における安全配慮義務違反となりうる状況は多岐にわたります。具体的には、以下のケースが考えられます。

- 機械に安全カバーや自動停止装置が適切に取り付けられていない場合

- 作業員への十分な安全教育が実施されていないケース

- 危険な作業手順が会社によって黙認されていた状況

労災保険による給付が受けられたとしても、会社に安全配慮義務違反が認められれば、別途、労災保険給付では賄えない損害項目に関する損害賠償を会社に請求できる可能性があります。

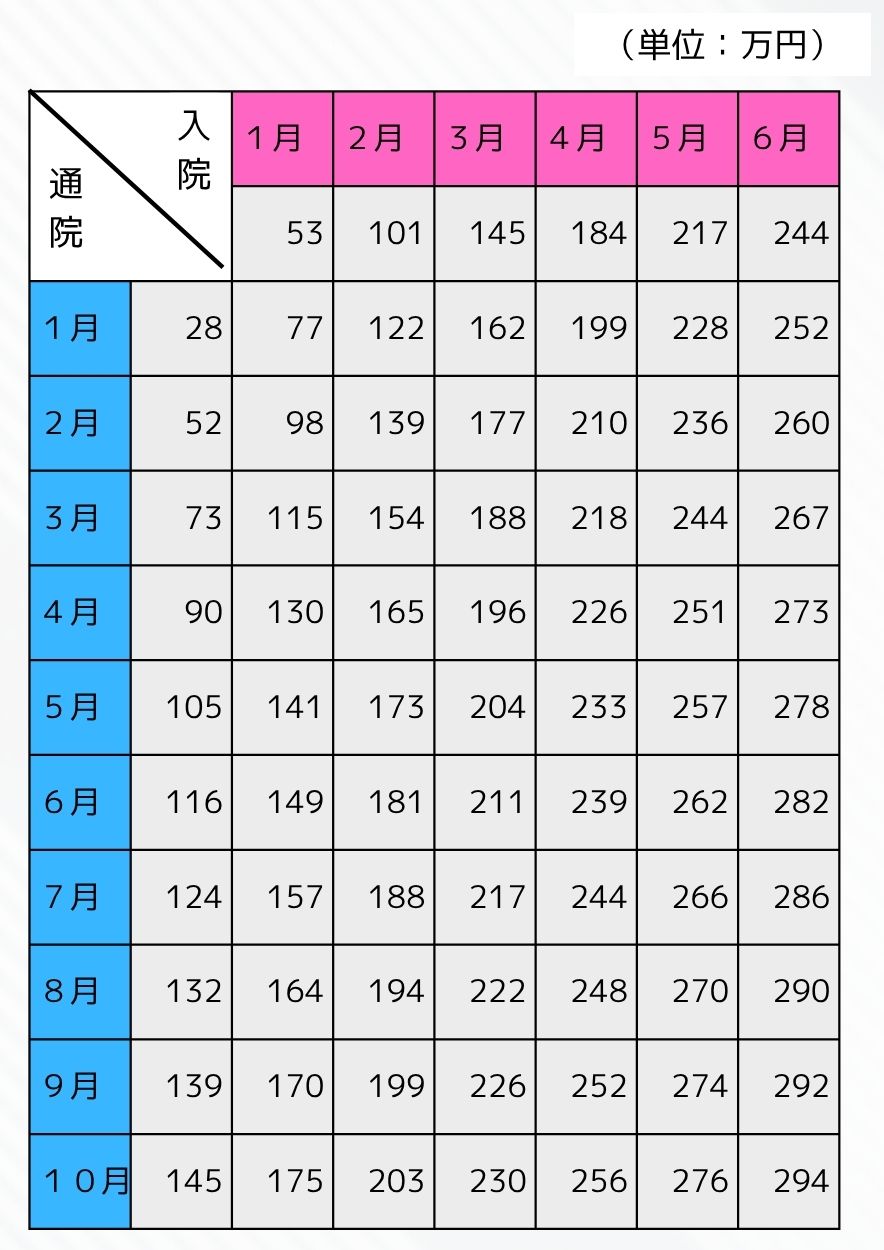

入通院慰謝料の請求

労災保険では補償されない損害として、事故による精神的な苦痛に対する「慰謝料」があります。慰謝料には、入通院期間に応じて算定される「入通院慰謝料」と、後遺障害が残った際に認定される「後遺障害慰謝料」の2種類があります。入通院慰謝料は、交通事故の入通院慰謝料の計算方法を参考にして計算されます。たとえば、指の切断により6か月間通院をしたという場合の慰謝料相場は、116万円となります。また、1か月間入院し、その後、5か月の通院を行ったという場合の慰謝料の相場は、141万円となります。さらに、傷害の部位や程度を踏まえて特に症状が重い場合には、慰謝料額が20~30%程度増額することができます。

後遺障害慰謝料

後遺障害の慰謝料は、後遺障害の等級に応じて以下の基準で算定されます。

| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |

| 2800万円 | 2370万円 | 1990万円 | 1670万円 | 1400万円 | 1180万円 | 1000万円 |

| 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |

| 830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |

逸失利益の請求

次に、後遺障害の等級認定を受けた場合、労災保険では賄えない損害項目として「逸失利益」があります。

「逸失利益」とは、後遺障害によって労働能力が低下することで将来得られるはずだった収入が減少したことに対する補償を指します。これは、事故前の収入や認定された後遺障害等級(労働能力喪失率)などに基づいて計算されます。例えば、40歳で年収800万円の人が後遺障害9級(労働能力喪失率%)が認定された場合、約3万円が逸失利益と算定されることがあります。

その他会社に請求できる費用

慰謝料や後遺障害の逸失利益のほか、労働災害により休業した場合には、休業損害を会社に請求することができます。確かに、労災保険から休業補償給付が支払われますが、休業補償給付は平均賃金の60%のみに相当するものです。そのため、会社に対して、休業補償給付では補填されていない部分の請求をすることができます。

その他に、通院交通費、入院雑費、義指の購入費などの実費も損害額として請求することが認められています。

労災の問題は難波みなみ法律事務所へ

指切断の労災事故について解説させて頂きました。労災保険による補償を受けるだけでは、ご自身が被る損害の全てを十分に賄えるわけではありません。指切断による影響は、仕事上の就労制限だけでなく広く日常生活にまで及びます。それにもかかわらず、勤務先は労災保険の補償以上の責任を取ろうとしないことは珍しくありません。

労災事故の損害賠償請求についてお悩みがある場合には、安易に諦めるのではなく一度専門家である弁護士に相談することを検討しましょう。