賃貸物件を複数所有していたり、賃料の改定があったことで、賃料の不払いに気付かずに、数年間放置してしまうこともあります。

借主が家賃や地代を滞納している場合、これを放置していると、消滅時効により消えてしまい、滞納家賃を請求することができなくなるかもしれません。滞納家賃を5年間放置していると時効が成立してしまいます。

そこで、貸主は、賃料が借主から支払われているかを適切に管理し、滞納があれば速やかに督促するなどして回収するべきです。

時効が完成する前に、時効の完成を阻止するために、内容証明郵便等により請求した上で、それでもなお、支払わない場合には、支払督促、少額訴訟等の裁判所の手続きに着手するしかありません。

賃料を放置して時効とならないように、本記事では、賃料の時効の問題を弁護士が解説します。

滞納家賃にも時効はあるから注意

先ほど述べたように、滞納家賃にも時効はあります。つまり、滞納家賃を回収することなく放置していると、消滅時効が完成してしまい、滞納家賃の請求をすることができなくなります。

後述するように滞納家賃の時効期間は5年です。5年も請求することなく放置していることはないようにも思います。しかし、滞納家賃をしっかりと管理していないと、そもそも家賃を滞納している事実に気付かずに、時が経過していることもあります。

滞納家賃が消滅時効とならないようにするため、以下では詳しく解説をしていきます。

滞納家賃の時効期間

家賃を含めて、債権には時効期間があります。債権とは、特定の人にお金の支払いなどを求めることができる権利をいいます。

滞納家賃(賃料債権)を取り立てることなく長年放置していると、消滅時効により滞納家賃を求める債権が消滅してしまいます。

時効期間は5年

家賃も含めた債権の消滅時効の期間は、①権利を行使することができることを知った時から5年、②権利を行使できる時から10年となります。

民法166条

1 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

権利を行使できる時とは

滞納家賃の時効の起算点は、「権利を行使できることを知った時」です。

家賃との関係で、権利を行使できる時とは、賃料の支払時期が到来した時をいいます。

賃貸人は、賃料の支払時期を認識しているのが通常です。そのため、賃料の支払時期が到来すると同時に、権利を行使できることを知った時といえます。

よって、滞納家賃の消滅時効は、家賃の支払期限が到来した時から5年になります。5年間、家賃の回収をせずに放置すると、滞納家賃は時効により消滅します。

例えば、賃料の支払時期が、当月分が前月末日と定められている場合、令和5年8月分の家賃は令和5年7月末日が支払期限となるため、令和5年8月分の家賃は、令和5年7月末日から5年の経過により時効消滅することになります。

確定判決により認められた滞納家賃

滞納家賃の支払を認める判決が出されて、この判決が確定した場合には、滞納家賃の時効期間は判決の確定日の翌日から10年の時効となります。

確定判決の他にも、裁判上の和解や調停も、確定判決と同一の効力を有するものとして10年の時効となります。

「時効援用」があるまでは消滅しない

滞納家賃は、時効期間が過ぎれば自動的に消えるわけではありません。賃借人が、時効を援用する意思表示をした時に初めて時効の効果が発生します。

時効の援用とは、時効によって利益を受ける人が時効による利益を受けることを意思表明することです。

口頭でも時効の援用をすることはできますが、通常は、内容証明郵便を用いた書面により通知することが多いでしょう。

時効を止める方法

貸主側としては、滞納家賃が消滅時効により消えないように時効を止める必要があります。

時効を止める方法には、いくつかあります。

- 催告

- 裁判上の請求等

- 承認

✓時効の完成猶予

時効の完成猶予とは、貸主などの債権者が、裁判上の請求や催告等の一定の行為などをすることで、一定期間にわたり時効の完成を妨げることをいいます。

✓時効の更新(中断)

時効の更新とは、承認や判決の確定等によってそれまで進行していた時効がリセットされ、新たに時効が進行する場合をいいます。民法改正により「中断」という用語から「時効の更新」という用語に変更されています。

催告

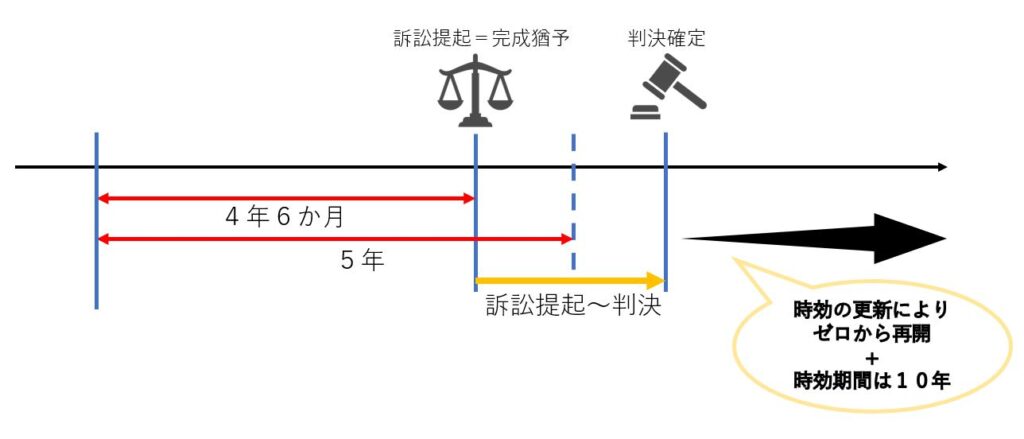

債権者が債務者に対して、催告書を送付するなどして、債務の履行を求める場合、その債務の履行を求めた時から6か月間は、時効の完成が止まります。

この債務の履行を求めることを催告といいます。

催告により6か月間時効はストップしますので、その間に債務者と合意をするか、合意できなければ訴訟提起等の裁判上の請求をする必要があります。

催告は何度も行うことはできないため注意が必要です。つまり、一度目の催告をした後、6か月以内に再度の催告をしても、改めて6か月間事項の完成が猶予されるわけではありません。

裁判上の請求

債権者が訴訟を提起したり、調停の申立てをすることで、訴訟や調停手続が終了後6か月間、時効の完成がストップします。60万円以下の金銭の支払を求める少額訴訟においても、時効の完成が猶予されます。

つまり、時効が完成するまでに裁判上の請求をすることで、その手続中は時効の完成は猶予されます。

その後、判決が確定することで時効が更新されます。

支払督促

支払督促にも、時効を止める効果があります。

支払督促とは、相手方が借金や家賃を支払わない場合に、債権者側の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に対して、その支払いを命じる略式の手続をいいます。支払督促は、裁判上の請求と同じように申立てをした時に時効の完成猶予の効力が生じます。

支払督促に対して、相手方が「督促異議」を出したとしても、支払督促申立時に訴えの提起があったものとみなされるため、裁判上の請求として時効の完成猶予の効果は維持されます。

承認

債務者が債務の存在を認める場合、時効が更新され、時効期間はゼロからスタートすることになります。この債務の存在を認めることを承認といいます。

承認には以下の場合を指します。

- 借主が滞納賃料の存在を認めた

- 借主が滞納賃料の支払いを猶予するよう求めた

- 借主が滞納賃料の一部を支払った

例えば、滞納賃料の時効期間が4年6か月経過している時に、借主が滞納賃料の一部を支払った場合には、支払った時から時効期間が再スタートすることになります。

時効が過ぎても諦めない(時効の利益の放棄)

時効期間が過ぎても、当然に滞納家賃が消滅するわけではありません。

賃借人自身が、時効を援用する意思表示をしなければ、時効の効果は生じません。

賃借人が、時効が完成しているにもかかわらず、時効の援用をせずに滞納家賃の一部を支払ったり、支払の猶予を求める場合、信義則により賃借人は時効の援用をすることができなくなります。これを時効の利益の放棄といいます。

そのため、賃借人が時効の援用をしていないのであれば、諦めずに滞納家賃を請求するべきでしょう。

時効成立した場合の保証人への影響

滞納家賃が時効により消滅する場合、これによって保証人に対する権利も消滅するのが原則です。

借主と賃貸借契約を結ぶ際、借主の親族や友人などに連帯保証人になってもらうことがあります。保証人は、借主の滞納家賃を保証する義務を負います。

保証人の保証義務は、借主の支払義務(主債務)を前提とするものです(保証債務の付従性)。そのため、保証債務の基礎となっている借主の賃料支払義務が消滅時効により消えてしまうと、保証債務も同様に消滅することになります。

主債務が時効の更新となった場合

| 借主の時効 | 保証人の時効 | |

| 主債務の債務承認 | 更新される | 更新される |

| 主債務に対する裁判上の請求 | 完成猶予 | 完成猶予 |

| 判決確定 | 10年に伸長 | 10年に伸長 |

借主の主債務が時効の更新となった場合、その効果は保証人の保証債務にも及びます。

例えば、借主が債務の承認をした場合や借主に対して裁判上の請求が行われた場合、その時効の更新や時効の完成猶予の効果は、主債務者である借主だけでなく保証人にも及びます。また、滞納家賃の裁判が確定し、時効期間が10年になった場合も、その効果は保証人にも及びますので、保証債務も10年になります。

滞納家賃を回収する方法

滞納する家賃の回収方法を説明します。

借主に滞納家賃の請求する

借主が家賃を滞納する場合には、速やかに滞納家賃の支払いを求めます。

家賃の請求には、電話、訪問、書面などの方法が考えられます。

ただ、滞納額や滞納月を明確にするため、口頭や電話ではなく書面により滞納家賃の支払いを求めます。

内容証明郵便により請求する

借主が貸主からの請求に応じない場合には、内容証明郵便を用いて滞納家賃の支払いを求めます。

内容証明郵便を用いることで、借主に対して滞納家賃の支払いを強く促します。

賃貸借契約の解除通知もする

賃貸借契約が継続している場合には、契約の解除通知も行います。

家賃の滞納額が3か月を超えている場合には、賃貸借契約を維持できない程に信頼関係が破壊されているといえるため、賃貸借契約を即時に解除することが多いでしょう。

保証人に対して請求する

賃貸借契約を締結する時に、連帯保証人がサインをしている場合、連帯保証人も極度額の限度で滞納家賃を支払う責任を負います。

そのため、借主本人への請求と並行して連帯保証人に対する請求も行います。

訴訟提起をする

借主や連帯保証人が滞納家賃を支払わない場合、借主や連帯保証人を被告として、未払賃料の支払いを求める訴訟提起をします。

対象物件の明け渡しも未了であれば、土地や建物の明渡請求も同時に行います。

強制執行(差押えと強制退去)をする

訴訟提起をしても、賃借人が滞納家賃を支払わない場合には、差し押さえ等の強制執行をすることになります。

強制執行をするためには、確定判決が必要となります。滞納家賃を回収する場合には、滞納者の給与や預貯金などの財産を差し押えて、滞納家賃を回収します。

借主が、賃貸物件から任意に退去しない場合には、土地や建物の明渡しの強制執行を行います。

関連記事|家賃滞納をする借主に対する裁判手続|裁判期間や解除する条件、裁判の流れを弁護士が解説します

滞納家賃の時効を防止するためには

滞納家賃が時効により消えないためには、家賃の管理を適切に行うことが重要です。

家賃の回収方法

家賃の回収方法を合理化することが大事です。

家賃の回収方法には、次の方法があります。

- 集金

- 振込

- 引落

- クレジット払い

集金による回収は、対象物件の数が多い場合には、非効率となり、管理が煩雑となります。

引落しやクレジット払いの場合、手数料が発生しますが、管理の手間が省けます。

対象物件数に応じて回収方法を選択します。

家賃の支払状況を管理する

回収方法を合理化しても、家賃の滞納は生じます。各賃借人の賃料の支払状況を適切に管理しなければ、滞納家賃を放置することになりかねません。

そこで、エクセルや専用ソフト・アプリを用いて、賃借人の家賃の支払状況を適切に管理し、家賃の滞納を見逃さないようにします。対象物件が多く管理が煩雑となる場合には、管理会社への依頼も検討するべきでしょう。

家賃保証会社を利用する

家賃保証会社とは、入居者が家賃等を支払わない場合に、入居者に代わって滞納家賃等を賃貸人に支払うことを保証している会社をいいます。

保証会社を利用することで、賃借人が家賃を滞納しても保証会社から代位弁済を受けることができるため、滞納家賃の未回収を防ぐことができます。ただ、保証会社を利用する場合には、保証料や手数料などの費用が発生するデメリットが生じます。

▶建物明渡請求に関する裁判所の解説はこちら

家賃回収の注意点

家賃回収を行うにしても、行き過ぎた回収には注意をしなければなりません。

自力執行しない

日本の法律では、自力執行が認められていません。つまり、裁判所の判決を得ることなく、居室内に立ち入ってテレビや洗濯機等の家財類を持ち出したり、現金を無理やり回収することは禁止されています。

入居者や保証人の資産から滞納家賃を回収するためには、入居者等が任意に払わない限り、民事訴訟等を経て確定判決を得た上で、民事執行の手続きを行うことが必要です。

勝手に入室しない

たとえ賃借人が家賃の滞納をしていたとしても、無断で居室内に立ち入ることはできません。場合によっては、賃借人から損害賠償請求を受けるケースもあります。

無茶な取り立てをしない

自力執行まで至らなくとも、無茶な取り立てには気を付けましょう。

例えば、勝手に居室の鍵を変更したり、玄関に警告書等の張り紙を貼ることは、賃借人の権利を侵害する無茶な取り立てになりかねません。場合によっては損害賠償請求を受ける可能性もあります。

支払い義務者が自己破産する場合

借主が、家賃も含めて多重債務者である場合、自己破産することがあります。

借主が破産すると、滞納家賃の回収はほぼできなくなります。

借主の代理人から受任通知を受領した後や既に支払い能力がなく支払不能となっていることを知った後に、入居者から滞納家賃を回収すると、「偏波弁済(へんぱべんさい)」になる可能性があります。偏波弁済に該当すると、貸主は破産管財人に対して、回収した滞納家賃を返還する事態が生じ得ます。

滞納家賃の問題は弁護士に相談を

家賃の滞納を続ける賃借人から、滞納家賃の全てを回収することは簡単ではありません。

借主との交渉だけでは埒が明かないことはよくあります。時に訴訟提起を行い、強制執行により滞納家賃を回収していくこともあります。

不誠実な対応をする賃借人の対応には、様々な負担を伴います。

1人で抱え込まず一度弁護士に相談することをおすすめします。

初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。

対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。