相続が発生した際、遺産分割協議は相続人間で協力して進める必要があります。しかし、中には相続人の誰かが印鑑を押してくれない、連絡が取れないといった事態も起こりえます。このような時、遺産分割はストップしてしまい、その後の手続きに進むことができません。

本記事では、遺産分割協議がスムーズに進まない原因を解説するとともに、具体的な解決策を紹介します。ぜひ、参考にしてみてください。

親族が1人でも押印を拒否すると相続手続きはストップしてしまう

遺産分割協議を進めるにあたり、遺産分割協議書には原則として法定相続人全員の署名と実印が不可欠です。

ここでは、なぜ遺産分割協議書への押印拒否が、その後の相続手続きにおいて深刻な問題を引き起こすのか、その前提知識を詳しく解説します。

なぜ相続手続きに「全員の」実印が必要なのか

遺産分割協議書は、相続人全員が署名し、実印を押印して初めて有効な書類として認められます。法的には、遺産分割協議書への押印は認印でも効力自体はありますが、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約といった相続手続きに関するほとんどの手続において、「相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書」と「全員分の印鑑証明書」の提出を必須としているためです。

したがって、相続人のうち一人でも押印が欠けている場合、遺産分割協議が成立していないと見なされ、対象となる相続財産に関する一切の手続きを進めることはできません。

印鑑を押してもらえないと起こる3つの問題点

相続人全員に印鑑を押してもらえないと遺産分割協議が成立せず、以下のような深刻な問題が生じます。

具体的には、被相続人の預貯金解約や払い戻し、不動産の名義変更(相続登記)、株式などの有価証券の現金化といった重要な手続きが一切進められません。

さらに、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められている相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらないと、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった税額軽減措置が適用されなくなる可能性があります。その結果、高額な相続税を納める事態になりかねませんし、申告期限を過ぎた場合には延滞税などのペナルティが発生するリスクも伴います。

相続手続きを放置し年数が経過することで、相続人が死亡し相続人がネズミ算式に増えていき、その結果、遺産分割協議を進めることが困難になるリスクがあります。

このように、問題を放置することは、経済的な負担を増大させるだけでなく、解決をさらに困難にするため、十分な注意が必要です。

【理由別】相続人が印鑑を押してくれない場合の対処法

相続人が遺産分割協議書への押印を拒否する理由は、一つだけではありません。例えば、以下のような背景が考えられます。

- 遺産分割の内容に納得していない

- 特定の相続人との間に感情的な対立がある

- 遺産の全容が分からず不信感を抱いている

- 手続きが煩雑だと感じている

- 実印を持っていない

まずは、相手がなぜ押印を拒否しているのか、その背景にある具体的な理由を冷静にヒアリングし、正確に把握することが解決への第一歩となります。ここからは、実務でよく見られる4つのケースに分け、それぞれの具体的な原因と有効な対処法を詳しく解説します。

ケース1:遺産の分け方に納得していない

遺産分割協議で相続人が押印を拒否する理由として、遺産の分け方自体に不満を抱いているケースは少なくありません。具体的には、「自分の取り分が法定相続分より少ない」と感じる場合や、「特定の相続人への生前贈与、被相続人の介護などへの寄与分が正当に評価されていない」といった主張が挙げられます。このような不満は、相続人それぞれの故人との関係性や、遺産に対する思い入れの違いから生じることがほとんどです。

この状況では、まず相手の不満点を冷静に聞き入れ、その具体的な原因を正確に把握することが解決の第一歩となります。感情的な対立を避け、客観的な事実に基づいた話し合いを進めることが重要です。

ケース2:遺産の全容がわからず不信感を抱いている

「相続財産が隠されている」「提示された遺産が全てではない」といった不信感は、相続人が遺産分割協議書への押印を拒否する主要な原因となります。特に、遺産を管理していた相続人が情報開示に消極的だと、他の相続人は遺産の全容を把握できず、不公平感を抱きがちです。

このような状況を打開するには、預貯金、不動産、有価証券、負債といった被相続人の全財産を一覧にした「遺産目録」を作成し、相続人全員に開示することが非常に重要です。遺産目録の作成は法律上の義務ではありませんが、相続人間でのトラブル防止には有効な手段とされています。

遺産目録の信頼性を高めるには、客観的な資料の添付が不可欠です。具体的には、以下の資料を添えて、遺産の内容を明確にする必要があります。

- 預金通帳のコピー

- 不動産の登記簿謄本や評価証明書

- 金融機関が発行する残高証明書

当事者間での情報開示だけでは不信感が解消されない場合は、弁護士などの専門家に遺産調査を依頼し、その結果を共有する方法も有効です。

ケース3:特定の相続人と感情的に対立している

相続人が遺産分割協議書への押印を拒否する理由として、遺産分割の内容そのものよりも、特定の相続人との過去の人間関係が原因で、感情的に反発しているケースが挙げられます。例えば、親の介護負担の偏りや、生前の扱いの差といった長年の確執や経緯が、遺産分割の話し合いの場で感情的な対立の火種となることは少なくありません。

当事者同士で話し合いをしても、感情的な問題が解決されない限り、合意に至るのは困難です。むしろ、対立がさらに悪化してしまう恐れもあります。

このような感情的な対立に対する解決策は、以下の通りです。

感情的対立を避けるためには

- 中立的な第三者(他の親族など)に間に入ってもらい、冷静に話し合う場を設けることが有効です。

- 相手の言い分をまずは傾聴し、感情を害した点について真摯に受け止める姿勢が、信頼関係の再構築につながることもあります。

- 第三者を介した話し合いでも解決が難しい場合は、感情論と法的な問題を切り分け、弁護士などの専門家に交渉を依頼することが有効な手段となるでしょう。

ケース4:実印を持っていない・手続きが面倒だと感じている

遺産分割の内容や相続人同士の人間関係に問題がない場合でも、手続きそのものが負担となり、押印を拒否するケースがあります。例えば、実印を持っていない、または役所での手続きを面倒だと感じる相続人に対しては、具体的な方法を伝え、サポートする姿勢を見せることが有効です。

実印登録は、本人確認書類と登録したい印鑑を持参し、お住まいの市区町村役場の窓口で行うことができます。顔写真付きの身分証明書があれば即日登録が可能ですが、顔写真がない身分証明書の場合は、手続きに日数を要します。

また、手続き自体を煩雑だと感じている相続人に対しては、他の相続人が書類の準備を手伝ったり、手続きの委任をする方法を提案できます。特に相続人が高齢である場合や、遠方に住んでいて役所への訪問が難しい場合に効果的な対処法となるでしょう。

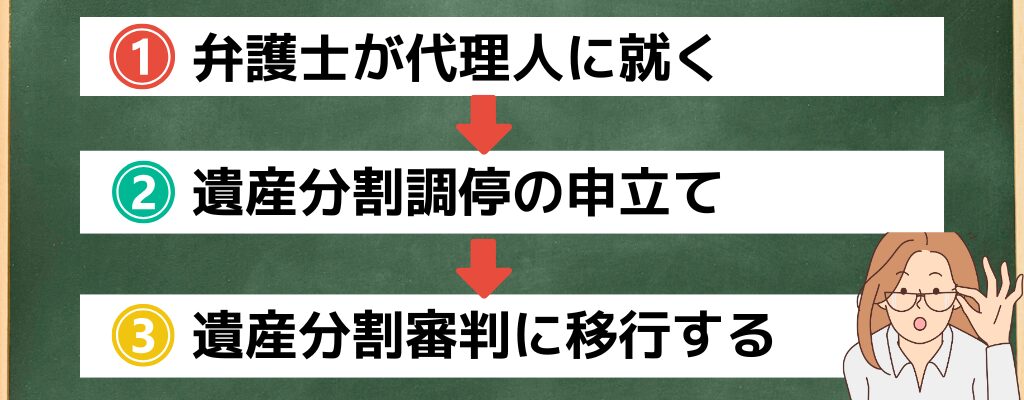

当事者間での話し合いが限界な場合の3つの解決ステップ

相続人同士の話し合いは、時に感情的な対立を深め、解決が困難になることがあります。ここからご紹介するのは、話し合いが行き詰まった際に検討すべき3つの解決ステップです。具体的には、以下の段階を経て問題解決へと進んでいきます。

ステップ1:弁護士に代理人として交渉してもらう

相続人同士の話し合いが感情的な対立を生み、解決が難しいと感じる場合、弁護士に交渉を依頼することは有効な手段です。

弁護士は、依頼者の代理人として他の相続人との直接交渉や書面のやり取りを全て代行します。これにより、精神的な負担や、多忙な日々の中で時間を割く手間を大幅に軽減できるでしょう。

また、弁護士が第三者として介入することで、当事者間で直接やり取りする際の感情的な摩擦を避け、冷静な話し合いを進めることができます。

さらには、交渉のプロである弁護士から法的な見解が伝えられることで、これまで押印を拒否していた相続人が、自身の主張を見直し、態度を軟化させる可能性もあります。感情論ではなく、法的な論理に基づいて解決への道筋が明確になることで、交渉は前進しやすくなるはずです。

ステップ2:家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる

当事者間の交渉で解決が難しい場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることで、法的な解決を目指すことができます。この手続きでは、中立的な立場にある調停委員と裁判官で構成される調停委員会が間に入り、相続人全員の合意形成を目指した話し合いが行われます。

調停は通常、非公開で進められ、当事者が直接顔を合わせる機会は通常ありません。調停委員が個別に各相続人の意見や主張を丁寧に聞き取り、それぞれの事情を考慮しながら、具体的な解決策を探ります。これにより、感情的な対立を避けつつ、冷静な議論を促すことが可能です。

調停で相続人全員の合意に至った場合、その内容は「調停調書」に記載されます。この調停調書は確定判決と同一の法的効力を持つため、合意内容に従わない相続人がいた場合でも、強制的に手続きを進めることが可能である点が大きなメリットです。

ステップ3:調停不成立なら「遺産分割審判」へ移行する

遺産分割調停において相続人全員の合意が得られず、不成立となった場合、手続きは自動的に「遺産分割審判」へと移行します。

遺産分割審判は、当事者間の話し合いによる解決を目指す調停とは異なり、家庭裁判所の裁判官が中心となって進める手続きです。裁判官は、各相続人の主張、提出された証拠資料、そして法的な観点に基づき、遺産の分割方法を最終的に決定します。

裁判官が下す決定(審判)は、確定した判決と同一の法的効力を持ちます。そのため、全ての相続人はその内容に従う義務を負います。審判で決定された内容は「審判書」として交付されます。これにより、単独で不動産の名義変更や預貯金の解約といった相続手続きを進めることが可能です。この点が、これまで押印を拒否していた相続人の協力が得られない場合でも、滞りなく手続きを完了できるという最大のメリットです。

忙しい人こそ弁護士へ!専門家に相談するメリット

相続手続きでは、感情的な対立が生じるケースも少なくありません。当事者だけで解決しようとすれば、かえって状況をさらに悪化させてしまう可能性もあります。このような困難な状況を打開し、円滑に相続手続きを進める有効な手段こそ、相続問題の専門家である弁護士への相談です。そこで、以下の項目では、具体的にどのようなメリットが得られるのか、詳しく解説していきます。

面倒な交渉や書類作成を一任できる

弁護士に依頼すれば、専門的な知識と法的な代理権を持つ弁護士が交渉窓口となり、他の相続人とのやり取りをすべて代行します。これにより、依頼者は直接交渉する際のストレスから解放され、冷静かつ法的な根拠に基づいた合意形成を目指せるでしょう。

また、遺産分割協議書をはじめとする専門的で複雑な書類作成も一任できる点が大きなメリットです。相続手続きを弁護士が代行することで、正確かつ迅速に手続きを進めることが可能です。特に、仕事や育児などで多忙な方にとって、弁護士による手続きの代行は、時間や手間を大幅に削減し、自身の日常生活への影響を最小限に抑える有効な手段となります。知識不足による不利益を回避しつつ、専門家が法的な観点から最適な解決策を提案してくれるでしょう。

法的な観点から最適な解決策を提案してくれる

弁護士は、相続人の感情や個別の事情に左右されず、民法をはじめとする法令に基づいた客観的な視点から、複雑な相続問題を正確に分析します。

各相続人が持つ「法定相続分」や「遺留分」といった正当な権利を法的に保護しながら、依頼者にとって最も有利な遺産分割案を複数提示します。特別受益や寄与分も考慮に入れ、具体的な相続分の算定も行います。また、「代償分割」や「換価分割」といった専門的な解決方法も、状況に応じて具体的に提案します。これにより、複雑な案件でも最適な解決へと導くことができます。

いつ弁護士に相談すべき?そのタイミングとは

相続問題において弁護士へ相談すべき最適なタイミングはいくつかあります。具体的には、以下のいずれかに該当する場合が挙げられます。

- 相続人同士の話し合いが平行線をたどり、解決が進まない場合や、感情的な対立が激しくなり当事者間での解決が困難だと感じた場合。

- 相続人の中に弁護士に委任をした相手がいる場合。

- 遺産分割調停や審判といった家庭裁判所での法的手続きを検討し始めた段階。

- そもそも相続手続き自体が複雑で、ご自身で対応が難しいと感じる場合。

状況を悪化させるだけ!絶対にやってはいけないNG行為

不用意な行動は事態をさらに悪化させ、親族間の関係に深刻な亀裂を生じさせる原因となりかねません。

円満な相続を目指すためには、絶対に避けるべきNG行為が存在します。以下では、具体的にどのような行動がNGなのか、その理由と合わせて詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

本人の合意なく勝手に署名・押印する

遺産分割協議書に、本人の同意を得ずに署名や押印を行う行為は、最も避けるべき危険な行為です。このような行為は、刑法上の有印私文書偽造罪に該当する可能性があります。

また、本人の同意なく作成された遺産分割協議書は法的に無効です。たとえ一時的に相続手続きが進んでしまったとしても、その事実が発覚すれば、全ての手続きは遡って無効となり、やり直しを求められます。偽造が明らかになった場合、刑事罰に加え、無効となったことによって生じた損害に対し、損害賠償を請求されるリスクも高まります。何よりも、このような行為は親族間の信頼関係を完全に破壊し、その後の話し合いによる円満な解決を不可能にしてしまう、極めて悪質な行為であることを認識しておくべきです。

感情的に押印を迫る・脅すなどの行為

遺産分割協議が滞ると、焦りのあまり感情的になり、他の相続人に対し大声で怒鳴る、頻繁に電話をかけるなどして押印を迫ってしまうことがあります。しかし、このような行為は相手の態度をさらに硬化させ、話し合いの場に着くことすら困難にさせかねません。感情的な言動は事態を悪化させる一方です。

また、「押印しないならどうなっても知らないぞ」といった発言は、相手を畏怖させる行為とみなされ、脅迫と受け取られる可能性があります。最悪の場合、脅迫罪や強要罪といった刑事事件に発展するリスクも考慮する必要があります。家族間の問題であっても、法的なトラブルに巻き込まれる事態は避けるべきです。

感情的な対立は、遺産分割協議を無用に長引かせ、親族間の関係を修復不可能なほど破壊することにつながりかねません。遺産相続はトラブルに発展しがちなため、感情的な言動は、良い結果を一つも生まないばかりか、家族の絆を深く傷つけるだけであると認識することが重要です。

解決が難しいからと問題を放置する

遺産分割協議が滞った状態を放置することは、様々なリスクを招くため、避けるべきです。

まず、相続税の申告には、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内という期限が定められています。この期限を過ぎてしまうと、税負担が重くなる可能性があります。具体的な内容は以下の通りです。

また、遺産分割が確定しないと、不動産の相続登記や預貯金の解約などができず、相続財産が「塩漬け」の状態になってしまいます。特に、2024年4月から相続登記が義務化されています。相続開始から3年以内に手続きをしないと、10万円以下の過料が科される可能性があるため、十分に注意してください。

さらに、問題を放置している間に相続人のうちの一人が亡くなってしまうと、その亡くなった相続人のさらに相続人が加わる「数次相続」が発生することがあります。これにより、相続人が増えて権利関係がより一層複雑化し、問題解決がさらに困難になるでしょう。

遺産分割の問題は難波みなみ法律事務所へ

相続手続きを進める上で、遺産分割協議書への相続人全員の押印は不可欠です。仮に一人でも押印を拒否すれば、その後の相続登記や預貯金の解約といった重要な手続きは全て滞ってしまいます。遺産分割協議書が法的な効力を持つためには、相続人全員の合意と実印による押印が絶対条件であるため、この点の理解が不可欠です。

当事者同士での話し合いが難しいと感じる場合は、問題を放置せず、早期に弁護士への相談を検討することが大切です。弁護士に代理人として交渉を依頼することで、当事者間の感情的な摩擦を避け、法的な観点から冷静に話し合いを進められます。また、遺産分割調停や遺産分割審判といった家庭裁判所での法的手続きを通じて、中立的な第三者の判断を仰ぐことも有効な解決策です。

このように相続開始後、なるべく早い段階で弁護士へ相談することが、円満かつ迅速な解決への近道です。ぜひ一歩踏み出し、専門家のサポートを受けてみてください。

初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。

お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。