特定の相続人に多くの財産を相続させる場合に問題となるのが遺留分です。故人は、ご自身の想いを実現させるために遺言を作成したり、生前贈与を行ったりします。しかし、遺留分に対する配慮することなく遺言書を作成したり、生前贈与を行うと、他界後に遺留分侵害請求を受けてしまい、故人の想いを実現できなくなるかもしれません。遺留分にも配慮しながら、適切な遺留分の対策をすることが重要です。

本期日では遺留分を渡されない方法、遺留分対策について弁護士が解説します。

遺留分とは何か?

遺留分とは、法定相続人のために必ず守らなければならない遺産の一定割合をいいます。

この遺留分は、たとえ遺言書を作っていたとしても最低限保護される権利です。相続人は、法定相続分に従った遺産を取得できる権利を持っています。

亡くなった人が生前に遺言を作成することで、この法定相続分とは異なる割合で遺産を取得させることができます。つまり、遺言により、特定の相続人に多く遺産を取得させることで、他の相続人の取得割合を法定相続分より小さい割合に落とすことができます。

しかし、遺留分制度がなければ、遺言により一部の相続人にだけ遺産を集中させることができてしまい、他の相続人は遺産を全く取得できない事態となってしまい、不公平な状況になってしまいます。ただし、兄弟姉妹には遺留分は与えられていません。

法定相続分は、家族構成で異なります。

①配偶者と子供・・・配偶者:2分の1、子供:2分の1×人数

②配偶者と親・・・配偶者:3分の2、親:3分の1×人数

③配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1×人数

遺留分の割合はいくらか?

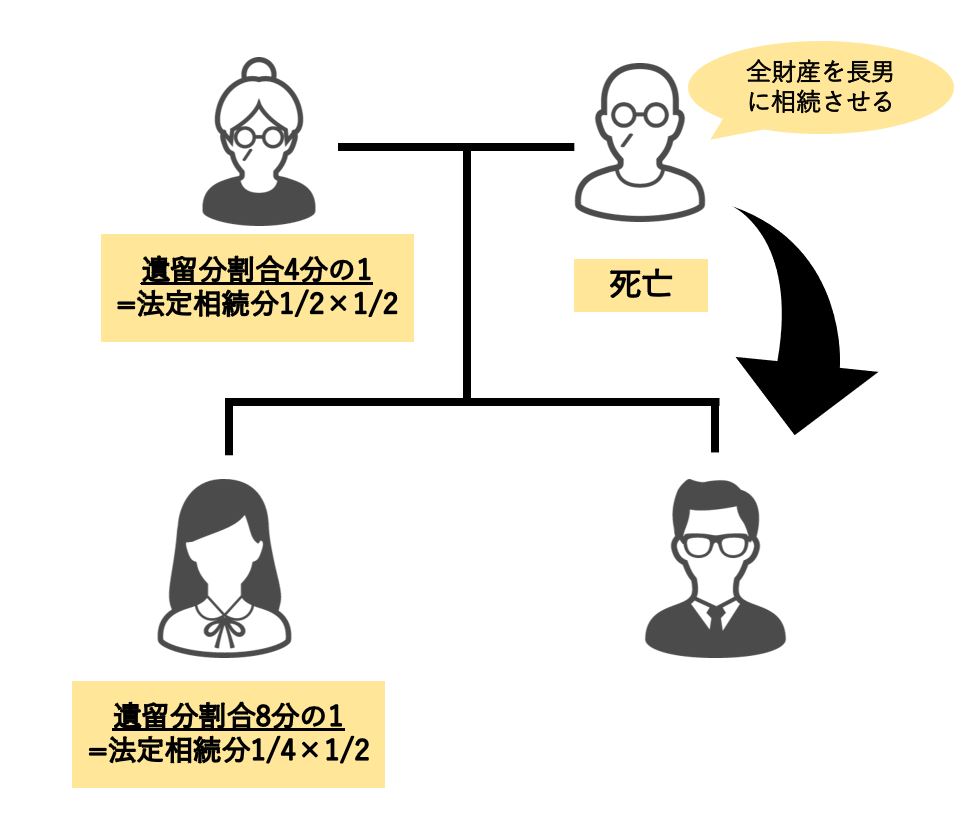

遺留分として守られている割合は、法定相続分の半分(2分の1)です。ただし、遺留分権利者が両親等の直系尊属である場合には、遺留分割合は3分の1となります。

たとえば、相続人が配偶者と子供2人であれば、配偶者の遺留分割合は4分の1、子供1人の遺留分割合は、8分の1となります。

遺留分を渡さない方法5選

遺留分請求を受けても、遺留分を渡さなくても済む方法があります。遺留分請求を受けた時には、直ちに請求に応じることなく、まず以下の事情がないかを確認するようにします。

相続廃除により遺留分を渡さない

被相続人の意思によって相続人の相続権を奪う制度を「相続廃除」といいます。

相続廃除は、遺留分を有する相続人(配偶者・子供・父母)のみが対象となります。相続廃除により、遺言によっても奪うことのできない遺留分を失わせることが可能となります。

相続廃除が認められるためには、①相続人が虐待したこと、②重大な侮辱をしたこと、③その他に著しい非行があったことのいずれかに該当することが必要です。

ただ、相続廃除の場合でも、代襲相続は生じるため、代襲相続人による遺留分侵害請求の可能性はあります。

相続廃除を行うための手続き

相続廃除を行うためには、家庭裁判所へ相続廃除の審判の申立てをする必要があります。申立ての方法としては、①被相続人が生前に請求する方法と②遺言書により相続人の廃除の意思表示をする方法があります。

相続欠格により遺留分を渡さない

法律で定める事情がある場合、本来は相続人になる人であっても相続人の地位を失うことを「相続欠格」といいます。相続欠格に該当する場合、相続廃除のような裁判手続きを経ることもなく、当然に相続権を失います。

相続人が、相続権を失うことで、相続権を基礎とする遺留分請求も行使することができなくなるため、その相続人に対して、遺留分を渡さなくても済むことになります。

ただし、相続欠格になったとしても、その子供は代襲相続人として相続権を取得するため、注意が必要です。

遺留分の放棄によって遺留分を渡さない

遺留分の放棄によって、相続開始後に遺留分侵害請求をすることができなくなります。

遺留分の放棄には、遺留分を放棄する相続人が、被相続人の生前に、家庭裁判所に「遺留分放棄許可審判申立書」を提出して、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

つまり、生前に遺留分権利者自らが家庭裁判所の許可を得なる必要があるため、遺留分権利者からの反発により容易には利用することができません。

関連記事|遺留分の放棄をする方法|遺留分の基本や遺留放棄の手続き

相続放棄により遺留分を渡さない

相続放棄により、相続人は相続人としての地位を失うため、遺留分侵害請求に応じる必要がなくなります。

相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったとみなされるため、すべての相続財産を承継することができなくなります。

相続放棄をするためには、相続人自身が、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の手続きをする必要があります。

ただ、相続放棄をすることで、その相続人は最低限保障されている遺留分請求も行使できなくなります。そのため、相続放棄をする何らかのメリットがなければ、遺留分請求できる状況において、わざわざ相続放棄をすることは考えにくいといえます。

消滅時効の援用により遺留分を渡さない

遺留分侵害請求は、いつまでも請求できるものではなく、法律上の期間制限があります。遺留分請求が、期間制限を過ぎた後に行われている場合には、遺留分を渡さなくても済むことがあります。

遺留分請求は、遺留分の侵害を知った時から1年以内にしなければなりません。仮に、遺留分侵害を知らなかったとしても、相続の開始時から10年が経過すれば、遺留分侵害額請求を行使することはできなくなります。

時効の援用が必要となる

1年の期間が過ぎれば、当然に遺留分の権利が消えるわけではありません。

時効が完成している場合、請求を受けている側で、消滅時効の援用の意思表示をする必要があります。この場合、口頭ではなく、事後的に証明できるように内容証明郵便を用いて時効の援用をします。

関連記事|遺留分の請求期限は?遺留分の時効と止める方法を解説します

生前にしておくべき遺留分対策

相続開始後に遺留分を渡さないように対応するよりかは、被相続人の生前にできる遺留分対策を講じておくことが重要です。

生命保険を活用することで遺留分対策をする

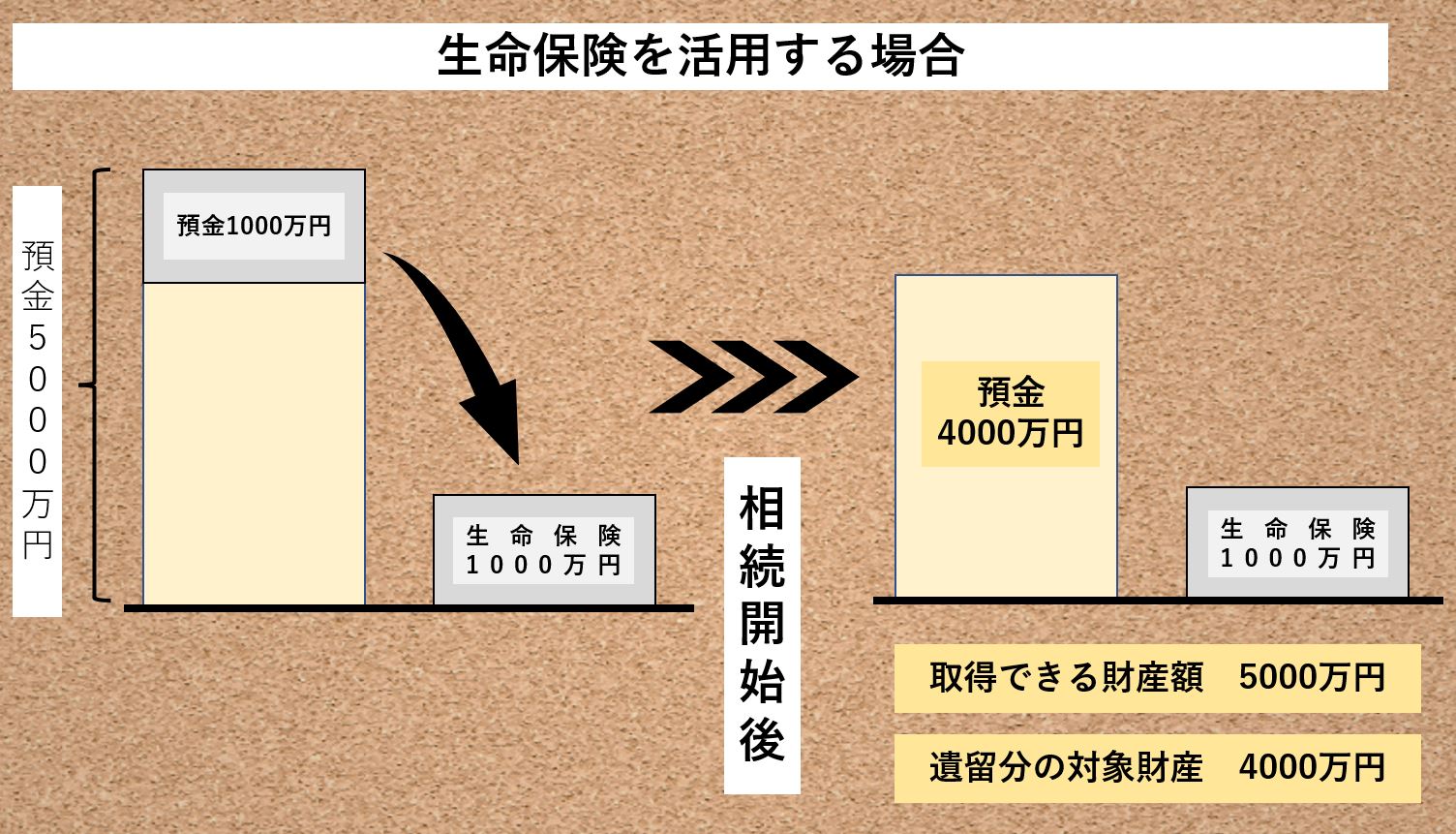

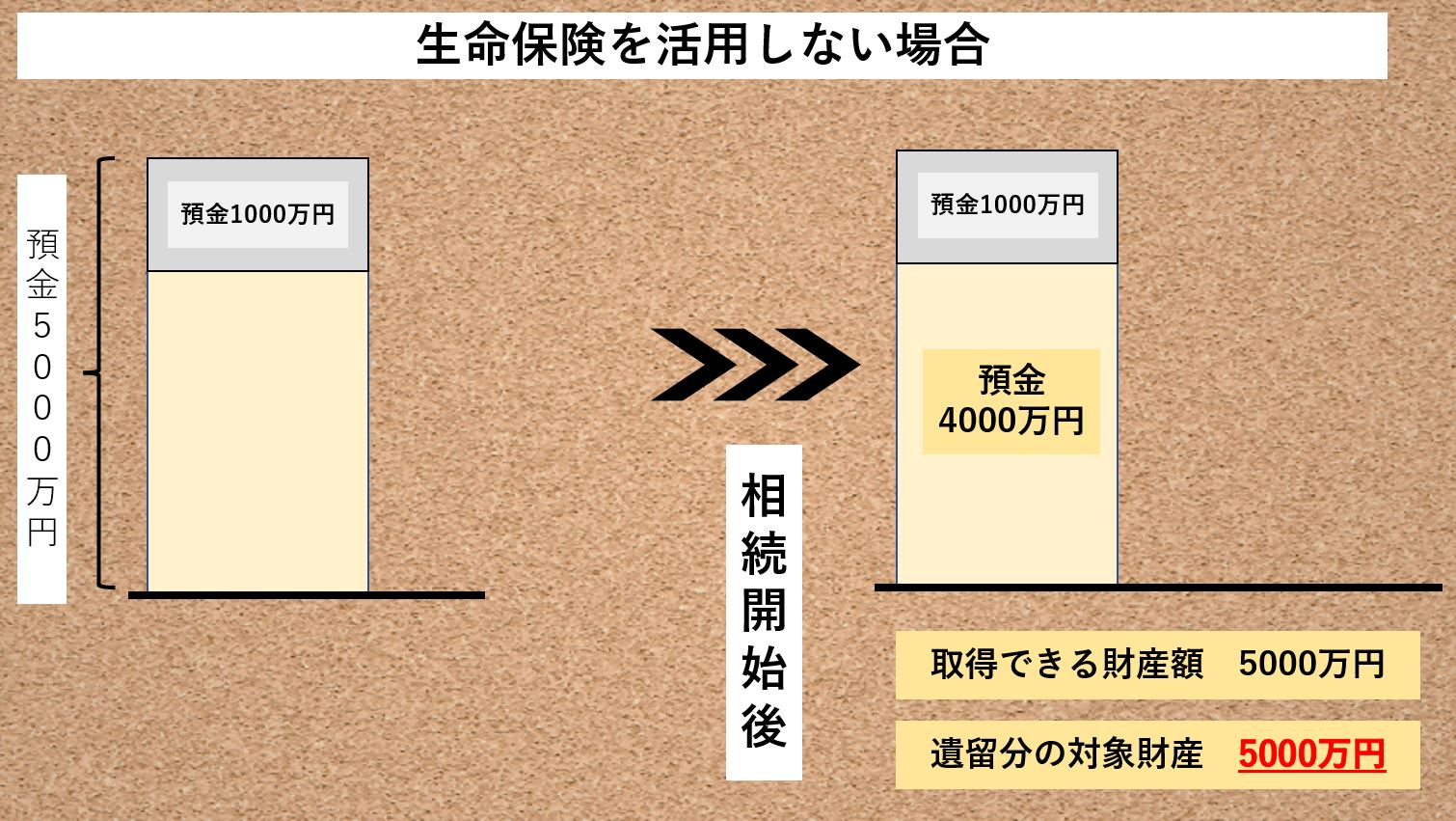

遺留分対策の一つとして生命保険を活用することが挙げられます。

遺留分の対象は遺産に限定される

遺留分の対象となる財産は、あくまでも亡くなった人の「遺産」です。

遺産には、亡くなった人(被相続人)の預貯金、不動産、株式や投資信託等の金融資産、現金が含まれますが、生命保険の死亡保険金は含まれません。

なぜなら、死亡保険金は、遺産ではなく受取人の固有財産とされているからです。

生命保険により遺産額が減る

一時払終身保険は、一回の保険料の払込によって、亡くなった時に、受取人が所定の保険金を受け取ることのできる生命保険です。

この生命保険を利用することで遺留分額を減らすことができます。

例えば、被相続人が、生前に一時払終身保険に加入し、その保険料1000万円を預貯金1000万円を利用して支払ったとします。保険料の支払いによって、被相続人の預貯金は1000万円減ります。他方で、受取人とされる人(通常は相続人)は、1000万円を受け取る権利を取得します。

このように、預貯金を保険料に利用することで遺留分の対象となる遺産額は減少する一方で、受取人に指定された相続人は、保険金の形で財産を取得することができます。

先程の例で、仮に生命保険に加入せずに亡くなるまで預貯金1000万円が残っている事案で、遺言により特定の相続人がこの預貯金も含めた遺産の多くを取得すれば、この預貯金1000万円も含めた遺産が遺留分の対象となります。

生命保険の掛けすぎは特別受益となる

保険金の金額があまりにも大きいなど、他の相続人との間で生じる不公平が許容できない場合には、保険金も特別受益となり遺留分の対象となります。

具体的には、保険金の額と遺産総額の比率、受取人と被相続人の同居の有無、被相続人の介護等の事情を踏まえて、相続人間の不公平が許容できるものかを判断します。

| 遺産総額 | 保険金額 | 比率 | 結論 |

| 1億134万円 | 1億129万円 | 99.9% | 該当する |

| 6,963万円 | 428万円 | 6.1% | 該当しない |

| 8,423万円 | 5,154万円 | 61.1% | 該当する |

| 5,335万円 | 500万円 | 9.4% | 該当しない |

| 3,473万円 | 497万円 | 14.3% | 該当しない |

遺言書を活用した遺留分対策

遺言書がなければ、相続人は、法定相続分に従って遺産分けをすることになり、遺留分の問題は生じません。遺留分の問題は、遺言書を作成していたり、生前贈与をしている場合に生じます。

遺言書を作成することで、法定相続分を超える遺産を特定の相続人に相続させたり、相続人ではない人に遺贈することができます。また、遺言書を作成することで、相続開始後に相続人間で遺産分割協議をする必要がなくなります。さらに、遺言書の付言事項において、遺言者の想いを伝えることもできます。

他の相続人への配慮がないと遺留分を誘発させる

特定の相続人に全ての遺産を相続させるなど、行き過ぎた遺言書の内容は、遺留分の問題を誘発させます。

そこで、極端な遺留分対策をするのではなく、相続開始後に遺留分問題が生じないよう他の相続人にも一定の配慮を行っておくことが肝要です。

例えば、次の配慮が考えられます。

| ①遺言書において、他の相続人に対しても遺留分に相当する預貯金を相続させる ②遺言書の付言事項において、遺言を書くに至った経緯や遺言者の思いを具体的に綴るようにする ③ほかの相続人に対して遺留分に相当する生前贈与を行っておく |

生前贈与を活用した遺留分対策

被相続人が、生前に、ある相続人に対して、不動産や預貯金を贈与する生前贈与も、遺留分の対策になる場合があります。

生前贈与も一定の限度で遺留分の算定基礎となります。具体的には、次の生前贈与は遺留分の対象となります。

| ①贈与を受けた人が相続人ではない場合、亡くなる1年前の贈与に限り遺留分の算定基礎となります。 ②贈与を受けた人が相続人である場合、亡くなる10年前の贈与に限り遺留分の算定基礎となります。 |

そのため、相続人に対する贈与については、贈与をしてから亡くなるまでに10年が経過すれば、原則として遺留分の算定の対象にはなりません。

そのため、被相続人は生前の早い時期に、相続人に対して預貯金等を贈与することで遺留分の対策に繋がる可能性があります。

関連記事|生前贈与を受けた場合の遺留分とは|遺留分と特別受益について解説

養子縁組を活用する遺留分対策

養子縁組を活用することで遺留分の対策となることがあります。

養子縁組で相続人が増えることで相続分が変わる

被相続人が、生前、孫や甥・姪等と養子縁組することで、養子となった者は相続人となります。養子縁組によって子供の数が増えることに伴い、子供の法定相続分は縁組前よりも小さくなります。

具体的には、縁組前の子供の数が2人で配偶者がいる場合、子供の法定相続分は4分の1です。他方、縁組により子供の数が3人になることで、子供の法定相続分は4分の1から6分の1となります。

相続分が小さくなることで遺留分割合も小さくなる

遺留分割合は、法定相続分の2分の1です。

遺留分権利者が親等の直系尊属であれば、3分の1です。そのため、養子縁組により法定相続分が小さくなることで、遺留分割合も小さくなります。具体的には、縁組前の子供の数が2人で配偶者がいる場合、子供の遺留割合は8分の1です。他方、縁組により子供の数が3人になることで、子供の遺留分割合は8分の1から12分の1となります。

遺留分対策の養子縁組は無効になる可能性

しかし、遺留分対策の目的だけで養子縁組をすると、養子縁組が無効と判断される可能性があります。

つまり、養親と養子が、真に親子関係を築こうという意思を持たず、単に別の目的を達成するための方便として養子縁組を利用した場合には、縁組をする意思がなく無効と判断されます。そのため、養子と養親の関係や縁組後の交流状況等を踏まえて、遺留分を減らす目的しか無いような養子縁組は無効とされるリスクがあり注意しなければなりません。

遺留分請求を受けた時の対応や注意点

相続開始後に遺留侵害額請求を受けても、請求とおりに応じる必要は必ずしもありません。次に紹介する事項を確認した上で、請求内容が正しいのかをチェックします。

請求者が遺留分の権利を有しているか

遺留分請求をしている人が遺留分の権利を持っていなければ、遺留分請求に応じる必要はありません。

相続権を持っているか

遺留分請求者が相続人でなければ、遺留分請求は認められません。

相続人が誰であるかは、民法で定められています。配偶者は常に相続人となりますが、内縁の妻は相続人ではありません。また、先順位の相続人がいる場合には、相続人にはなりません。

例えば、子どもが存命であれば、第2順位の親や第3順位の兄弟姉妹は相続人ではありません。相続放棄、廃除、相続欠格によって相続権を失った人も遺留分の請求は認められません。

代襲相続人

子どもも相続人ですが、子供が先に他界していても、その子供の子ども、つまり、孫も相続人となります。これを代襲相続といいます。ただ、子供が養子である場合、養子縁組する前に産まれている養子は、被相続人の直系卑属ではないため、代襲相続人にはなりません。

関連記事|代襲相続と遺留分の基本知識|代襲相続人にも遺留分はあるのか

遺留分の権利を有する相続人か

相続人の全てが遺留分を持っているわけではありません。

兄弟姉妹はたとえ相続人であっても、遺留分の権利を持ちません。兄弟姉妹が先に他界している場合、甥や姪が代襲相続人となりますが、この甥や姪も遺留分を持ちません。そのため、きょうだいから遺留分侵害額請求を受けても、これに応じる必要はありません。

請求内容が正確ではない

遺留分請求を受けても、その請求とおりに応じる必要はありません。請求内容が正確ではないこともあります。

特に、不動産の金額が不当に高額に計算されていたり、遺留分の計算方法を間違えている場合もあります。特に、不動産の評価額については、不動産業者の査定書を複数取得したり、不動産鑑定士による鑑定意見を取得するなどの対応も必要になることもあります。

生前贈与の内容を確認する

相続人が生前贈与を受けている場合、遺留分の計算において考慮することがあります。しかし、すべての生前贈与が遺留分侵害請求の対象となるわけではありません。

義務者の受けた生前贈与

遺留分侵害請求を受けた義務者の生前贈与は、遺留分の基礎財産に加算されます。

しかし、生前贈与の全てが加算されるわけではありません。生前贈与を受けた人が相続人ではない場合、相続開始から1年前の生前贈与のみが対象となります。生前贈与を受けた人が相続人である場合には、10年前の生前贈与が対象となります。ただ、遺留分を侵害することを贈与者と受贈者の双方が認識している場合には、制限期間よりも前の生前贈与も対象となります。

権利者側の生前贈与

遺留分の権利者側の生前贈与も遺留分の計算において考慮されます。

権利者側の生前贈与は、遺産の前渡しとして遺留分侵害額から控除されます。権利者側の生前贈与については、義務者側の生前贈与のように期間制限はありません。ただ、贈与契約書や受領書等の客観的な証拠がなければ10年以上前の生前贈与を証明することはそう簡単ではありません。

遺留分の問題を弁護士に依頼するメリット

遺留分の問題は、相続トラブルの中でも複雑な論点を含むことも多く、専門的な知識や経験を求められます。弁護士に依頼することで多くのメリットがあります。

遺留分対策を検討できる

遺留分対策は、被相続人の生前に行うものがほとんどです。そのため、早めの対応が重要です。ただ、無計画に対策をすると、かえって遺留分の問題を生じさせます。

弁護士に依頼することで、遺留分の問題を生じさせない限度で、適切な遺留分対策を実施することができます。

遺留分請求が適切であるかを検討できる

他界後に遺留分侵害額請求を受けた場合でも、相手方の主張する遺留分請求に適切に対応することで、遺留分請求の全部または一部を排除できる可能性があります。

遺留分請求の内容をチェックするためには、法的な知見が求められます。特に、遺留分請求を行使する権利者側は弁護士を代理人としているケースも多くあります。

そこで、相手方の遺留分請求に適切に対応するためには、弁護士への委任を非常に有効です。

遺留分侵害請求の調停や訴訟を一任できる

遺留分請求を受ければ、遺留分に関する話し合いを行うことが通常です。ただ、交渉の末、双方で条件の調整ができなければ、交渉は断念せざるを得ません。その場合には、調停手続きや訴訟手続きに移行します。調停や訴訟を有利に進めるためには、相続トラブルを専門とする弁護士に依頼することが有用です。

遺留分の問題は弁護士に相談しよう

遺留分の問題は、その金額の計算や算定の基礎となる財産の解釈など、難しい問題を多く含んでいます。遺産額が小さいからといって遺留分の問題が生じないことはありません。遺産額に関わらず相続トラブルは勃発します。早い時期からの対応が重要です。

初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。