「民事裁判」という言葉を聞いたことはあっても、どんなものか「簡単に」イメージできる方は少ないのではないでしょうか。

「裁判」と聞くと、刑事事件を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実はそれだけではありません。日常生活で起こる様々なトラブルを解決するために、「民事裁判」という手続きが存在します。

この記事では、弁護士が「民事裁判とは」何かをわかりやすく解説します。

そもそも民事裁判とは?私人間のトラブルを解決する手続き

民事裁判とは、個人や企業(法人)など、国や公共機関以外の当事者間で起こった法的なトラブルについて、国の機関である裁判所が法律に基づいて解決を図る手続きです。以下の項目では、民事裁判の基本的事項を解説します。

刑事裁判との違い

民事裁判と刑事裁判は、当事者、目的、結果の三点で決定的に異なります。

これらの違いをまとめると、以下の表のようになります。

| 項目 | 民事裁判 | 刑事裁判 |

| 当事者 | 私人(個人や法人)同士(原告 vs 被告) | 国(検察官) vs 犯罪を犯したとされる人(被告人) |

| 目的 | 当事者間の権利義務を明確にし、紛争を解決する(例:金銭の支払い、損害賠償) | 被告人の有罪・無罪を明らかにし、有罪であれば刑罰を科す |

| 結果 | 「〇〇円を支払え」といった判決、または「和解」 | 「有罪・無罪」の判断、有罪であれば「量刑」の言い渡し |

民事裁判は私人同士の紛争解決を目的とし、原告と被告が対等に争います。一方、刑事裁判は検察官が被告人を訴え、有罪・無罪を明らかにします。

民事裁判は当事者間の権利義務を明確にし、金銭支払いなどの解決を目指すのに対し、刑事裁判は有罪なら刑罰を科すことが目的です。

結果も、民事では金銭支払いや和解、刑事では有罪・無罪の判断と量刑という違いがあります。

話し合いで解決を目指す「民事調停」という選択肢

民事調停は、裁判官と一般市民から選ばれる調停委員が中立的立場で当事者間の合意形成をサポートする手続きです。判決による白黒ではなく、双方が納得できる解決策を柔軟に見出すことが目的です。

メリットとしては、手続きが比較的簡単で、費用も比較的が安価、非公開でプライバシーが守られる、短期間での解決も期待できることが挙げられます。

調停が成立した場合に作成される「調停調書」は確定判決と同じ法的効力を持ち、相手が履行しない場合は強制執行も可能です。

民事裁判で扱うのはどんなトラブル?具体的な事例を紹介

民事裁判は私人間の権利や義務に関する紛争を解決するものです。貸金返還、売掛金未払い、残業代未払いなどの金銭問題、交通事故の損害賠償、不動産トラブル、不当解雇、名誉毀損など、日常生活に関わる様々な問題が対象となります。以下では代表的な事例を紹介しますが、これら以外にも多くの問題が民事裁判で扱われます。

売掛金の未払いなど取引上の金銭問題

企業や個人事業主が提供した商品やサービスの代金が期日までに支払われないケースは、民事裁判でよく見られる金銭トラブルです。

このような未払いは事業運営に大きな影響を与えます。請求書の送付や交渉を試みても解決しない場合、最終手段として民事裁判を選択することになります。

裁判では売掛金本体に加え、「遅延損害金」も請求可能です。遅延損害金の利率は当事者間の約定があればそれに従い、なければ法定利率(現在年3%)が適用されます。これにより未払い期間の損害も請求できることから、民事裁判は債権回収の有力な手段の一つといえます。

貸したお金の返還請求

個人間の金銭トラブルは民事裁判の典型例です。少額でも信頼関係が損なわれると話し合いでの解決は難しくなります。

裁判では元金だけでなく、約定利息や遅延損害金(法定利率は年3%)も請求可能です。

勝訴するためには貸付けや返済に関する客観的証拠が重要で、借用書、振込履歴、LINEやメールでの督促記録などが有力な証拠となります。日頃からこうした記録を残しておくことが大切です。

未払い残業代の請求

会社と従業員との間の金銭トラブルとして代表的なのが未払い残業代の請求です。サービス残業や固定残業代を超えた労働に対して賃金が支払われないケースが多く、当事者間の話し合いでは解決せず裁判に発展することもあります。

裁判では、タイムカード、PCログ、業務日報、メール履歴、交通系ICカードの履歴など、労働時間を証明するための客観的証拠が重要です。

未払い残業代に加え、遅延損害金や付加金の支払いが命じられることもあります。請求権の消滅時効期間は現在3年ですが、将来的には5年に延長される予定です。

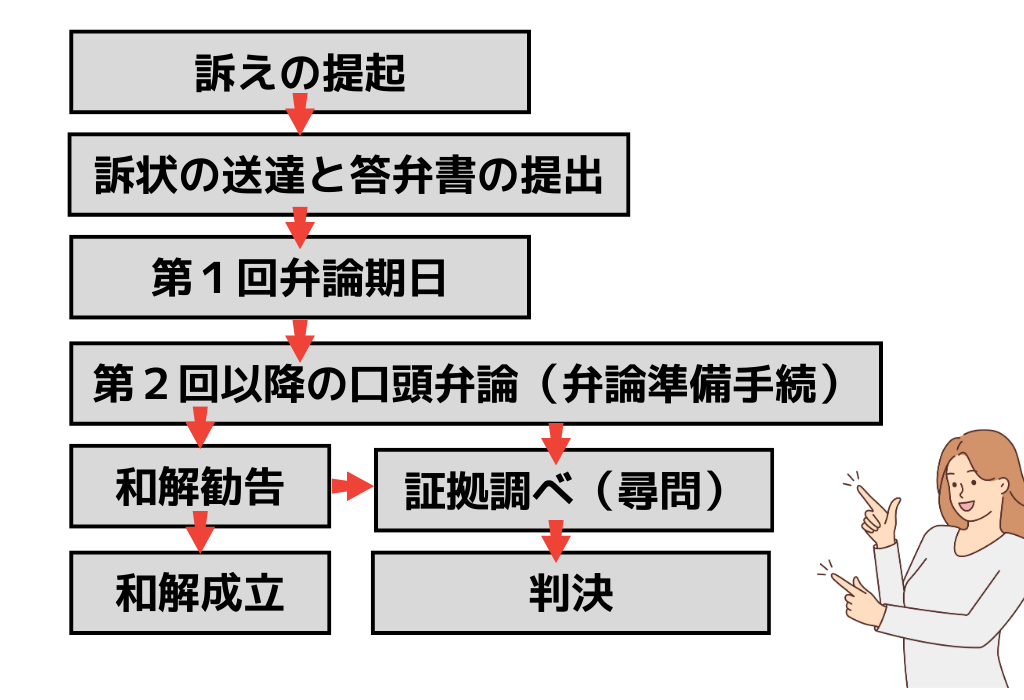

訴えの提起から判決まで!民事裁判の全体的な流れ

民事裁判のプロセスは複雑ですが、全体の流れを理解しておくことで適切に対応しやすくなります。裁判の始まりから終わりまでの道のりを把握することで、不安を軽減することもできるでしょう。以下では、「訴えの提起」から始まり、「口頭弁論」「証拠調べ」を経て「判決または和解」に至るまでの一連の流れをフローチャート形式で紹介し、各ステップを詳しく解説していきます。

ステップ1:訴えの提起(訴状の提出)

民事裁判は、原告が訴えを提起することから始まります。

訴えを提起するためには、「訴状」を裁判所へ提出します。訴状には、請求の趣旨(被告に対して請求する内容)、その根拠となる法的主張、さらに主張を裏づける具体的な事実を記載することが必要です。

訴状と一緒に証拠も提出するのが一般的ですが、証拠は後日、補充して提出することもできます。

訴状の提出先は、原則として被告の住所地を管轄する裁判所ですが、損害賠償請求訴訟などでは、原告の住所地を管轄する裁判所に提出することも可能です。また、原告・被告の双方が合意すれば、他の裁判所に提出することもできます。

このようにして訴えの提起をすることを、俗に「提訴」ともいいます。

ステップ2:訴状の送達と答弁書の提出

訴状が受理されると、第1回口頭弁論期日の日時・場所が指定され、被告にも訴状が送達されます。この送達は、裁判所から「特別送達」と呼ばれる特殊な郵便によって行われます。特別送達は法的手続きに関する重要な書類を送付する手段であり、原則として受け取りを拒否することはできません。

訴状が届いた場合には、必ず開封し、記載された内容を詳細にご確認ください。原告が何を訴え、何を請求しているのかを具体的に把握することが重要です。

訴状の内容を確認した後は、これに対する反論や、記載された事実を認めるか否かを明確にした「答弁書」を作成し、裁判所に提出する必要があります。答弁書に記載する事実関係の認否は、その後の裁判の行方を左右する重要なポイントとなるため、慎重な検討が求められます。

万一、訴状を無視したり、期日までに答弁書を提出しなかったりすると、原告の主張が全て認められた「欠席判決」が下されるリスクがあります。この判決は原告の請求がそのまま認められることを意味しますので、必ず適切な対応をお取りください。

ステップ3:口頭弁論・弁論準備手続

民事裁判における第1回目の裁判期日のことを「第1回口頭弁論期日」といいます。原則として、原告と被告の双方が公開の法廷に出頭した上で行われます。

「口頭弁論」は、原告と被告がそれぞれの主張を公開の法廷で裁判官に伝え、事件の争点を明らかにして整理するための手続きです。テレビドラマで見るような激しい議論が交わされる場面を想像されるかもしれませんが、実際の口頭弁論は、非常に形式的に進められるのが一般的です。

この最初の期日の流れは次のとおりです。

● 原告が事前に提出した訴状の内容を「陳述します」と述べます。

● 続いて被告が事前に提出した答弁書の内容を「陳述します」と表明します。

● 被告が裁判所に出廷できない場合でも、期日までに答弁書を提出していれば、その内容を陳述したとみなされる「陳述擬制」という制度が適用されます。

● その後、当事者双方の主張や証拠について簡単な確認が行われます。

● 次回の期日が決められます。

この最初の期日の所要時間は10分以内に終わることが多く、拍子抜けするかもしれません。

第2回以降の期日における審理は、当事者双方が主張や反論をまとめた「準備書面」と、それを裏付ける証拠を提出し合い、争点の整理や今後の進行に関する協議をしながら進行していきます。

期日はおよそ1か月に1回程度のペースで開かれることが多く、争点を絞るために複数回にわたって実施されることがほとんどです。

なお、第2回以降の期日は「弁論準備手続」に付され、公開の法廷ではなく、非公開の部屋で裁判官と原告・被告が協議する形式で進められることが一般的です。この手続きは、ウェブ会議形式で行われることもあります。

ステップ4:証拠調べ(証人尋問など)

原告と被告双方が主張や証拠を出し尽くし、争点が明確になった段階で、どちらの主張が正しいかを判断するために行われるのが「証拠調べ」です。民事裁判の判決は、この証拠調べの結果を重視して下されます。

証拠調べの対象となる主な「証拠」は以下の通りです。

● 書証:契約書や領収書といった紙媒体の書類だけでなく、メールの文面、写真、録音データなども含まれます。これらの証拠を裁判所に提出し、主張の裏付けとします。

● 証人尋問:事件に関係する第三者を証人として法廷に呼び出し、弁護士や裁判官が直接質問を行うことで、具体的な状況や事実関係を明らかにします。

● 当事者尋問(本人尋問):当事者本人である原告や被告に対する尋問も行われます。当事者が法廷で直接述べる内容は、裁判官の事実認定に大きな影響を与えるため、慎重な準備が求められます。

このうち、書証は基本的に口頭弁論期日や弁論準備手続期日において提出されており、随時、取り調べられています。「証拠調べ期日」では、残った証人尋問と当事者尋問が実施されます。証人尋問および当事者尋問における供述のことを「人証」ともいいます。

証拠調べ期日においては、事前に提出された証拠の内容を踏まえて、証人や当事者の供述の内容や信用性を裁判官が慎重に判断し、最終的な事実認定を行います。そのため、証拠調べは判決の行方を左右する最も重要なステップです。

ステップ5:判決または和解

全ての審理が終了すると、民事裁判は最終的に判決の言い渡しによって終結します。ただし、その前に、和解が成立することによって民事裁判が終了することもあります。

判決は、裁判官が証拠に基づいて最終的な判断を下すものです。判決が確定すると、その内容は債務名義として法的拘束力を持ちます。もし敗訴した側が判決に従わない場合、金銭債権については勝訴した側が確定判決に基づき強制執行の手続きを申し立て、債務者の財産を差し押さえるなどして、権利を強制的に実現できます。

一方、和解は、裁判官の仲介のもと、当事者双方が互いの主張を譲り合い、話し合いによって紛争を解決する合意を指します。和解は裁判のどの段階でも成立する可能性があり、判決では実現できない分割払いの合意など、柔軟な解決策を盛り込める点が特徴です。

和解が成立すると和解調書が作成され、これも確定判決と同一の法的効力を持つため、相手方が合意内容を履行しない場合は強制執行も可能です。日本の民事裁判では、判決まで進むケースよりも和解で終結するケースが多く、早期解決や、円満な形で紛争を終える重要な選択肢となり得ます。

以下に、判決と和解の主な違いをまとめます。

| 項目 | 判決 | 和解 |

| 決定者 | 裁判官 | 当事者双方(裁判官の仲介) |

| 根拠 | 証拠に基づいた裁判官の判断 | 当事者間の話し合いによる合意 |

| 特徴 | 確定すると債務名義として法的拘束力が生じる | 柔軟な解決(分割払いなど)が可能 |

民事裁判にかかる費用は誰が負担する?内訳と相場を解説

民事裁判にかかる費用は、主に「訴訟費用」と「弁護士費用」の2種類に分けられます。それぞれの費用について、内訳と相場を詳しくみていきましょう。

裁判所に支払う費用(訴訟費用)

民事裁判を提起する際に裁判所へ納める費用は、主に以下の2種類です。これらは訴えを起こす側である原告が、訴状を提出する際に納付します。

● 手数料(収入印紙代)

● 予納郵券(郵便切手代)

手数料は、裁判手続きを利用するために必要な金銭であり、請求する金額(訴額)によって法律で定められています。訴額が高くなるほど手数料も増加する仕組みとなっています。

申立手数料の目安

| 訴額の目安 | 申立手数料(収入印紙代) |

| 100万円 | 1万円 |

| 300万円 | 2万円 |

500万円3万円 | 3万円 |

| 800万円 | 4万2,000円 |

| 1,000万円 | 5万円 |

一方、予納郵券(郵便切手代)は、訴状や各種書類を相手方や当事者、証人などに送達するために必要な郵送料を指します。その金額は、管轄の裁判所や当事者の人数によって異なりますが、一般的には数千円程度が目安です。例えば、東京地方裁判所本庁に被告1名で訴えを提起する場合、合計で6,000円から6,400円程度が必要となります。

これらの費用は、裁判の手続きを進める上で欠かせない実費として、事前に準備しておくことが大切です。

弁護士に依頼する場合の費用

弁護士に民事裁判の代理を依頼する際にかかる費用は、主に以下の5種類です。

● 相談料

● 着手金

● 報酬金

● 実費

● 日当

この中でも特に重要なのが着手金と報酬金です。

着手金は、事件を依頼する段階で支払う費用で、事件の結果にかかわらず発生します。金額は事案の内容によって異なりますが、一般的な民事裁判では数十万円程度となることが多いです。

一方、報酬金は、事件が解決した際に得られた経済的利益に応じて支払われる費用であり、事件終結時に支払うことになります。金額は、被告から回収できた金額の10~20%程度など、割合的に決められることが多いです。

なお、弁護士費用の決め方は事務所によって様々に異なりますので、実際の金額にも大きな幅があります。弁護士に依頼する際には、必ず事前に法律相談を利用し、弁護士費用についても細部まで確認しておきましょう。

裁判費用は原則「敗訴者負担」だが、弁護士費用は原則「各自負担」

民事裁判で判決が下された場合、訴訟にかかった費用は原則として「敗訴者負担」と定められています。これは民事訴訟法第61条に規定されたルールで、裁判に負けた側が訴訟費用を負担するものです。

ここでいう訴訟費用の主な内訳は以下のとおりです。

● 裁判所に支払う申立手数料(収入印紙代)

● 郵便切手代

● 証人の旅費・日当

ただし、一部勝訴・一部敗訴となった場合や、判決に至らず和解で裁判が終了した場合は、訴訟費用の負担割合が変動することがあります。一部敗訴の場合、訴訟費用の負担は敗訴の割合に応じて裁判所が定めます(民事訴訟法第64条)。和解の場合は、特別の定めがない限り、各自が費用を負担する形で合意がなされることが一般的です(民事訴訟法第68条)。

なお、弁護士費用は原則として各自負担となることにご注意ください。たとえ裁判で勝訴したとしても、自身が依頼した弁護士の費用は、原則として依頼者自身が負担することになります。ただし、交通事故など不法行為による損害賠償請求訴訟や、労働災害(安全配慮義務違反)による賠償金請求訴訟などでは、弁護士費用の一部を被告に請求することが可能です。多くの場合、判決で認められた損害額の10%程度の支払いが被告に対して命じられます。また、和解協議における交渉次第では、原告が要した弁護士費用の金額を考慮して、和解金(解決金)の額を決めることが可能な場合もあります。

判決に納得できない場合にできること

民事裁判の判決は、当事者双方にとって最終的な判断となりますが、その内容に必ずしも納得できない場合もあります。もし裁判所が下した判決に不服がある場合でも、諦める必要はありません。日本の民事裁判では「三審制」が採用されており、上級の裁判所にもう一度判断を求める「不服申し立て」の制度が設けられています。

この不服申し立ての具体的な手続きには、主に「控訴(こうそ)」と「上告(じょうこく)」の二種類があります。ただし、これらの不服申し立てには、判決書を受け取った日の翌日から2週間以内という厳格な期限が定められています。この期間は「不変期間」と呼ばれ、一度過ぎると原則として申し立てができなくなるため、迅速な判断と行動が求められます。

第一審の判決に対する不服申し立て(控訴)

第一審の裁判所で下された判決に納得がいかない場合は、上級の裁判所(第一審が地方裁判所であった場合は、高等裁判所)に改めて審理を求める「控訴」という手続きを利用できます。

控訴の手続きの流れは以下のとおりです。

● 第一審の裁判所に控訴状を提出する。

● 控訴の理由を具体的に記載した控訴理由書を改めて上級の裁判所に提出する。

● 上級の裁判所で審理が行われる。

控訴審では、第一審の判断が適切であったかどうかが中心的に審理されます。第一審で提出していなかった主張や証拠を新たに提出することもできますが、控訴審は1回の期日で結審することも多く、その場合は原判決(第一審での判決)が維持される(控訴が棄却される)可能性が高いです。ただし、控訴審の裁判所は多くの場合、結審後に当事者双方に対して和解を積極的に勧めてきます。控訴棄却の可能性が高いと考えられる場合でも、粘り強く和解協議を行うことにより、第一審の判決よりも有利な結果が得られる可能性が高まります。

和解が成立しなかった場合は判決言渡期日が指定され、その期日に法廷で判決が言い渡された後、裁判所から当事者双方へ控訴審の判決書が郵送されます。

控訴審の判決に対する不服申し立て(上告)

控訴審(第二審)で下された判決に対し、なお不服がある場合、さらに上級の裁判所(控訴審が高等裁判所であった場合は、最高裁判所)の判断を求める「上告」という手続きがあります。

しかし、上告は、第一審の判決に対する控訴とは異なり、単に判決内容に不服があるという理由だけでは認められません。上告が認められるのは、判決に憲法解釈の誤りがある場合や、法律に定められた重大な訴訟手続きの違反があった場合など、法律で厳格に定められた特定の理由がある場合に限られます。また、原判決が最高裁判所の判例と相反する判断をしている場合も、上告受理申し立ての理由の一つとなります。

上告の手続きは、以下のように、上告の理由により「上告の提起」と「上告受理の申立て」の2種類に分かれています。

| 種類 | 概要 |

| 上告の提起 | 原判決に憲法違反や法律に定められた重大な訴訟手続の違反がある場合などに提起します。 |

| 上告受理の申立て | 原判決に判例違反や法令解釈に関する重要な事項を含む場合に申し立てます。 |

上告の手続きは非常に専門性が高く、認められるためのハードルも極めて高くなっています。上告審の裁判所(最高裁判所または高等裁判所)で実際に審理が行われる事件はごく稀であり、多くの場合、申し立てから数ヶ月後に上告を棄却する決定書が届き、手続きが終了します。したがって、上告を検討する際は、速やかに弁護士へ相談し、専門的なアドバイスを受けることが不可欠といえるでしょう。

もし自分が民事裁判の当事者になったら?知っておきたい心構え

誰しも、予期せぬ日常のトラブルが基となり、民事裁判の当事者となってしまう可能性があります。民事裁判は法律と客観的証拠に基づく手続きであるため、原告となる場合も、被告となってしまった場合も、感情的にならず冷静に対応することが重要です。その上で、裁判を有利に進めるためには、以下の4つの心構えが重要となってきます。

「主張」を法的に構成する

民事裁判で訴える「主張」は、法的根拠がなければ認められません。

例えば、原告として貸金請求訴訟を提起する場合、単に「被告に貸したお金を返してもらえないので、返してください」といった主張をしても、法的根拠が不十分です。

しかし、以下のように主張を構成すれば、十分な法的根拠が認められます。

・○年○月○日、被告に○○万円を貸したことにより、金銭消費貸借契約が成立した。

・×年×月×日、被告から△△円を返してもらった。

・残りの□□円は返してもらっていない。

・よって、原告は被告に対し、○年○月○日付け金銭消費貸借契約に基づき、□□円の貸金返還請求権を有する。

貸し金返還請求訴訟の被告となった場合には、以下のような反論の主張が考えられます。

・○年○月○日に原告から受け取った金銭は借りたものではなく、贈与されたものなので、金銭消費貸借契約は成立していない。よって、原告に貸金返還請求権はない。

・金銭消費貸借契約は成立したが、×年×月×日までに全額を返済したので、原告の貸金返還請求権は消滅した。

・原告の貸金返還請求権について、×年×月×日までに消滅時効が完成した。被告は、本答弁書をもって、同時効を援用する。

主張を裏付ける「証拠」を準備する

民事裁判では、ご自身の主張を裏づける事実が真実であることを証明する「立証責任」が、その主張をする側に課せられます。裁判官は、当事者から提出された客観的な証拠に基づいて事実を認定するため、たとえ真実であったとしても、十分な証拠がなければ主張が認められない可能性があります。このため、裁判において証拠は極めて重要な意味を持ちます。

証拠となり得るのは、契約書や借用書といった文書に限られません。メールやチャット(LINEなど)のやり取り、図面、写真、録音・録画データ、電子契約のデータなども、民事訴訟法上「準文書」として扱われ、契約書などの文書と同様に有効な証拠となり得ます。

証拠として利用できるものは多岐にわたりますので、決定的な証拠がない場合でも諦めず、問題となった事案に関する資料をくまなく探してみることが大切です。

できれば、トラブルの発生を予感した時点から、関連する資料やデータを意識的に保存・整理しておきましょう。そうすることで、後の裁判で有利に働く可能性を高めることにつながりますし、裁判前に相手方と話し合う場合も交渉を有利に進めやすくなります。

決められた提出期限は必ず守る

民事裁判の手続きでは、答弁書や、その後の主張・反論をまとめた準備書面など、各種書類の提出には期限が設けられます。裁判所は、裁判を円滑に進めるため、次回の口頭弁論期日の通常、1週間前までに書面提出期限を指定することが一般的です。例えば、次回の期日が1ヶ月後に設定された場合でも、当事者は約3週間以内に必要な書面を提出しなければなりません。

これらの期限を破ってしまうと、裁判で取り返しのつかない不利な状況に陥るリスクがあります。具体的には、以下のような事態が考えられます。

● 自分の主張を行う機会を失う

● 原告の主張をすべて認めたものとみなされ、請求どおりの判決が下される(特に、答弁書を提出せず、かつ第一回の口頭弁論期日に出頭しない場合)

● 裁判官に不誠実な印象を与え、審理における心証を悪くする

このような事態は、当事者の責任による訴訟の遅延と判断されるためです。

弁護士に依頼している場合であっても、弁護士が書面を作成し、裁判所に提出するまでの時間が必要です。そのため、弁護士から打ち合わせや、証拠資料の提出などを求められたら速やかに応じることが、裁判を有利に進める上で極めて重要となります。

弁護士に相談するメリットとタイミング

民事裁判の当事者になった場合、法律の専門家である弁護士に相談し、依頼することには大きなメリットがあります。

まず、弁護士は法律に基づき、あなたの状況に合わせた最も有利な主張を組み立て、それを裏付ける証拠を効率的に収集します。

複雑な裁判手続きも代行してくれるため、精神的負担や時間的な拘束が大幅に軽減されるでしょう。相手方との交渉や裁判所への出廷など、ストレスの大きい場面でも、専門家が代理することで安心して手続きを進められます。

また、裁判が長期化するリスクも低減し、適正な解決やより有利な条件での解決につながる可能性も高まります。

弁護士に相談すべき主なタイミングは以下のとおりです。

● 当事者間の話し合いで解決が困難だと感じた場合

● 相手方から内容証明郵便が届いた場合

裁判所から訴状が届いた場合(答弁書の提出期限が迫っているため、直ちに弁護士へ相談することが非常に重要です。早めの相談が今後の展開に大きく影響します。)弁護士への相談は早ければ早いほど望ましいですが、民事裁判が始まった後でも、弁護士に相談・依頼することは可能です。第一審で敗訴判決が出てしまった後でも、控訴の手続きを弁護士に依頼して、逆転勝訴を目指せる可能性もあります。自力での対応が難しいと感じた場合は、いつでも、弁護士へご相談ください。

まとめ:民事裁判の基本を理解して、いざという時に冷静な対応を

本記事では民事裁判について弁護士の視点から解説しました。

2024年度には、地方裁判所における民事第一審通常訴訟だけでも全国で14万1,526件が新たに提起されています。このことから考えても、日常生活のトラブルが民事裁判に発展するのは決して珍しいことではありません。

トラブル発生時は冷静に対応することが大切ですが、一人で対処することが難しいと感じたら、お気軽に弁護士へご相談ください。弁護士という心強い味方を得ることで、冷静に対応することも可能となり、納得のいく解決にもつながることでしょう。