「遺産分割協議書はどのように作成したら良いのでしょうか?」

といったご相談を受けるケースがよくあります。

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成しなければなりません。遺産分割協議書を正しく作成しないと、不動産の相続登記や預金払い戻しなどの手続きに支障が生じてしまう可能性もあります。

この記事では遺産分割協議書の書き方について、わかりやすく解説します。アレンジして使える遺産分割協議書の書式もつけますので、ぜひ参考にしてみてください。

遺産分割協議書とは何か?

遺産分割協議書とは、相続人同士で遺産分割について話し合った結果をまとめた書類です。

遺産分割協議書には、亡くなった人(被相続人)の情報やその相続人の情報に加えて、遺産を誰がどの程度取得するのかを詳細に記載します。

遺産分割協議書の必要性とその目的

遺産分割協議書を作成する法律上の義務はありません。ただし、遺産分割協議書を作成しなければ、相続手続きを進めることができないのが現実です。

相続が発生したときに相続人が複数いたら、相続人全員が参加して遺産分割協議を進めなければなりません。

遺産分割協議が成立したら、その内容を書面に記して証拠化する必要があります。その書類が遺産分割協議書です。遺産分割協議書がないと、成立した遺産分割の内容を証明できません。他の相続人から過去の協議内容と異なる主張をされて、紛争を蒸し返される可能性もあります。

また、遺産分割協議書は相続登記や銀行預金の解約手続きなどの相続の各場面で必要になります(詳細は後述します)。遺産分割協議が整ったら、速やかに遺産分割協議書を作成することが望ましいです。

遺産分割協議の作成期限は?

遺産分割協議の作成期限は特にありません。ただし、遺産分割協議書に作成期限がないとしても、相続税の申告期限を守るために、事実上、その期限に合わせて作成せざるを得ないこともあります。

相続税の申告と納付は、死亡時から10か月以内に行う必要があります。相続税の申告をするためには、その前提として、遺産分割協議が成立している必要があります。ただ、10か月以内に遺産分割協議が成立しない場合には、民法の相続分に従って財産を取得したと仮定して相続税の申告と納税をする必要がります。

関連記事|遺産相続に期限はあるのか?相続手続きの流れや期限を弁護士が解説

遺産分割協議書が必要なケースと不要なケース

相続が発生した際、すべての相続のケースで遺産分割協議書が必要なわけではありません。

以下のような場合、遺産分割協議書は不要です。

- 相続人が1人

- 遺言によってすべての遺産についての相続方法が指定されている

一方、以下のような場合、遺産分割協議書が必要になります。

- 相続人が複数で、遺言書によってすべての相続方法が指定されていない

- 遺言書が作成されていない

遺産分割協議書の作成方法

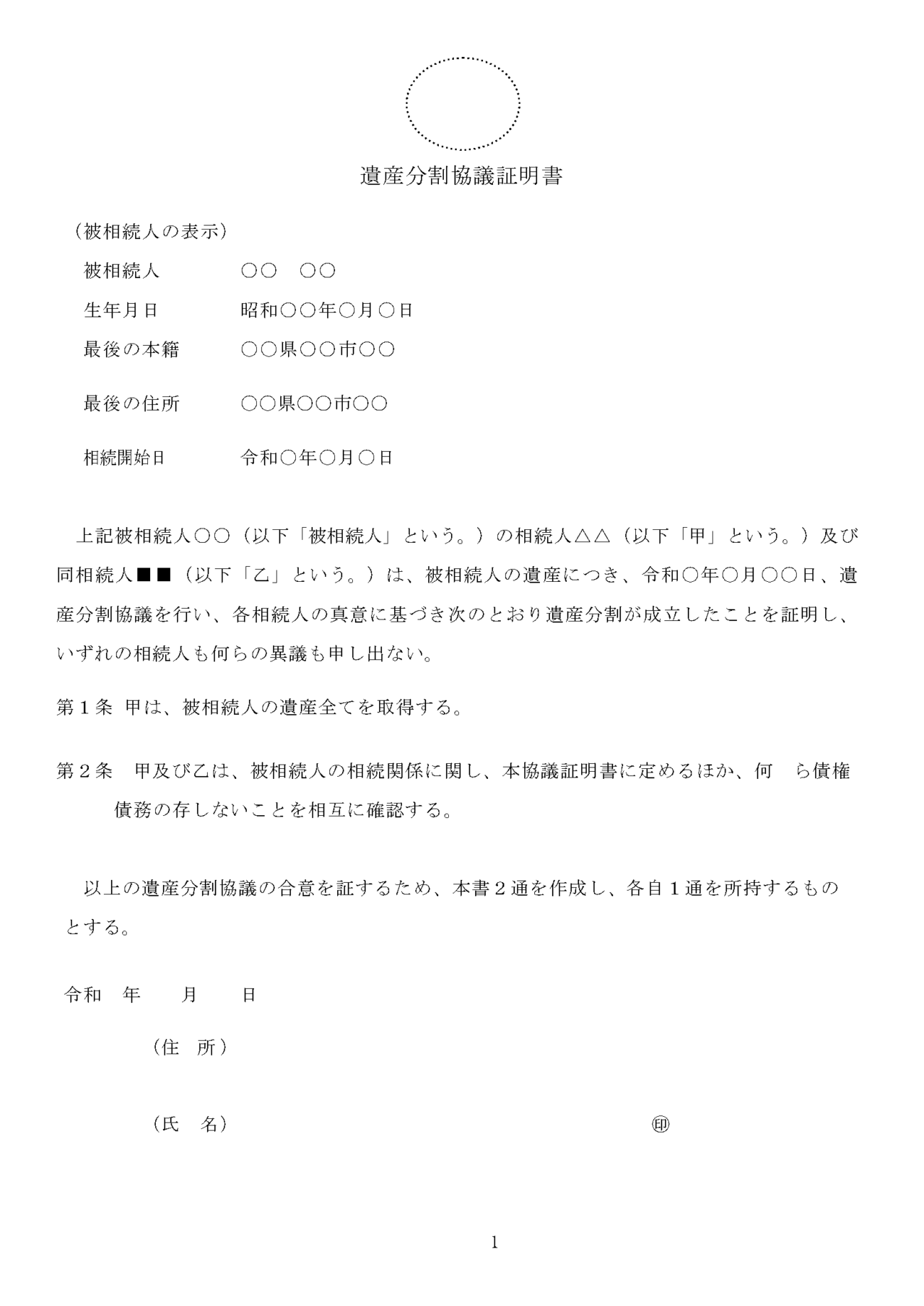

以下では遺産分割協議書のひな型、テンプレートを示します。実際に遺産分割協議書を作成する際にはアレンジしてご利用ください。

|

遺産分割協議書 被相続人 難波太郎 本籍地 大阪市中央区西心斎橋 ○丁目○番 最後の住所地 大阪市中央区西心斎橋 ○丁目○番○号 生年月日 昭和○○年○○月○○日 死亡年月日 令和○年○○月○○日 被相続人難波太郎の遺産について相続人全員で遺産分割協議を行った結果、次のとおり遺産分割することに合意した。 1 相続人難波花子は次の不動産を相続する。 ⑴ 土地 所 在 大阪市中央区○○ ○丁目 地 番 ○○番○ 地 目 宅地 地 積 ○○.○○平方メートル ⑵ 建物 所 在 大阪市中央区○○ ○○番地○ 家屋番号 ○○番○ 種 類 居宅 構 造 木造瓦葺2階建 床 面 積 1階部分 ○○平方メートル 2階部分 ○○平方メートル 2 相続人難波一郎は次の預貯金を相続する。 ○○銀行○○支店 定額貯金 口座番号○○○○○○○ ○○銀行○○支店 定期預金 口座番号○○○○○○○ △△銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○ 3 相続人大阪優美は次の有価証券を相続する。 ○○株式会社 株式3000株 ○○株式会社 株式500株 いずれも○○証券○○支店(口座名義人は難波太郎)保護預り 4 上記に記載した以外の被相続人にかかる遺産が本協議書作成後、新たに発見された場合、相続人難波花子が相続する。 以上のとおり、相続人全員において遺産分割の合意が成立したため本協議書を3通作成し、各相続人は署名押印のうえそれぞれ1通ずつ所持するものとする。 2023年 月 日 相続人(配偶者) 【住所】大阪市中央区○○丁目○番○号 【氏名】難波花子 実印 相続人(長男) 【住所】大阪市中央区○○ ○○丁目○番○号 【氏名】難波一郎 実印 相続人(長女) 【住所】大阪市北区○○ ○○丁目○番○号 【氏名】大阪優美 実印 |

5.遺産分割協議書の書き方

次に遺産分割協議書の具体的な書き方をお伝えします。

パソコンを用いて作成することも可

遺産分割協議書は、パソコンを使って作成してもかまいません。

手書きでも作成できますが、パソコンを使える方の場合にはパソコンを使った方が便利でしょう。

ただし各相続人の署名押印欄には各相続人がそれぞれ自筆で署名押印するよう推奨します。

遺産分割協議書に含めるべき情報とその内容

遺産分割協議書に書く内容は、以下のような事項です。

- 被相続人の本籍地、最後の住所、氏名、死亡年月日

- 分割する相続財産の分け方

- 相続人全員が合意している旨

- 作成日付

- 相続人全員の氏名や住所(各相続人が署名の上、実印によって押印する)

各種遺産の表記方法

遺産分割協議書には、不動産や預金などの遺産を表記しなければなりません。

以下で財産の種類ごとに遺産分割協議書における表記方法を示します。

不動産

不動産の場合、不動産の全部事項証明書(登記簿)の表題部をそのまま書く必要があります。

【土地の場合】

- 所在地

- 地番

- 土地の種類

- 地積

【建物の場合】

- 所在地

- 家屋番号

- 建物の構造

- 面積

上記ひな型では第1条をご参照ください。

【注意点】

所在地については登記簿上の場所を書き写す必要があります。住所表示とは異なるケースが多いので、間違って住所を書いてしまわないように注意してください。

預金

預金については以下の情報で特定します。

- 金融機関名

- 支店名

- 預金の種類

- 口座番号

株式

株式については、以下の方法で特定します。

- 発行会社名

- 株式数

- 預けている証券会社名や支店名

自動車

車の場合、車種やナンバーによって特定しましょう。

協議内容を記載する

相続人間で遺産分割協議をした結果を踏まえて、協議内容を記載します。

不動産であれば、誰が取得するのかを記載します。

預貯金であれば、各相続人が取得する金額を記載することもあれば、取得割合を記載することもあります。

株式などの金融資産については、解約により現金化した上で、これを分割することもあれば、解約せずに名義変更することもあります。

配偶者居住権

民法の改正により、自宅不動産の所有権を取得しないで、自宅に住み続けることができるようになりました。これを配偶者居住権といいます。

配偶者居住権が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

- 被相続人の法律上の配偶者

- 被相続人の所有する建物に死亡時に居住していたこと

- 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判により配偶者居住権を取得したこと

配偶者に居住権を取得させ、その他の相続人に自宅不動産の所有権を取得させる場合には、以下のような協議書を作成する必要があります。

第〇条(自宅不動産の相続)

以下の土地及び建物に係る配偶者居住権を妻○○が取得し、長男○○はその所有権を相続する。

(1)土地

・・・略・・・

(2)建物

・・・略・・・

代償金の支払い

特定の相続人が不動産や金融資産の現物を取得することで、他の相続人よりも多くの相続財産を取得する結果になることがあります。その場合には、相続人間の公平のため、多くの相続財産を取得する相続人が他の相続人に対して、多く取得する分に対応する代償金を支払うことがあります。

その場合には、支払う代償金の金額、支払期限、支払先口座を明記します。

後日判明した遺産について

遺産分割協議書を作成した時点で把握していない遺産が後日判明することがあります。

後日判明した遺産の取り扱いは2種類あります。

一つは、再度、後日判明した遺産のみを対象に遺産分割協議をする場合です。しかし、再度相続人全員の同意を得なければならないため、二度手間となります。

そこで、二つ目として、あらかじめ新たに判明した遺産の取得方法を記載しておくことがあります。例えば、新たに判明した遺産は相続分に基づき取得したり、特定の相続人が新たに判明した遺産全てを取得する記載しておくこともあります。新たな紛争を勃発させないためにも、あらかじめ後日判明する遺産の処理方法を記載しておくべきでしょう。

遺産分割協議証明書の活用

相続人が多数いる場合、遺産分割協議書を人数分作成した上で、全てに相続人全員の署名捺印を行うことはかなりの労力を要します。つまり、相続人が10人いる場合、遺産分割協議書を10通作成して、10通全てに相続人全員が署名捺印する必要があり、かなり手続きが煩雑となります。

このような労力を省くため、遺産分割協議書ではなく、遺産分割協議証明書を作成します。

遺産分割協議書とは異なり遺産分割協議証明書では、相続人1人の署名捺印をすれば足ります。

遺産分割協議書の印鑑の押印方法

遺産分割協議書には、相続人全員が印鑑を捺印しなければなりません。ただ、印鑑を押印するにしても、押印方法やその種類にはいくつかあります。

署名欄には押印する

遺産分割協議書や遺産分割協議証明書のいずれであっても、相続人の署名とともに相続人自身の印鑑を押印しなければなりません。通常、署名した箇所のすぐ隣に捺印します。

実印を使用して押印する

遺産分割協議書を作成する際には、必ず実印で押印しましょう。またそれぞれの相続人の印鑑登録証明書も添付してください。

実印で押印されていないと相続登記や預金払い戻しの際に使えない可能性があるからです

実印を持っていない相続人がいる場合には、まずは印鑑登録をしてから遺産分割協議書を作成しましょう。

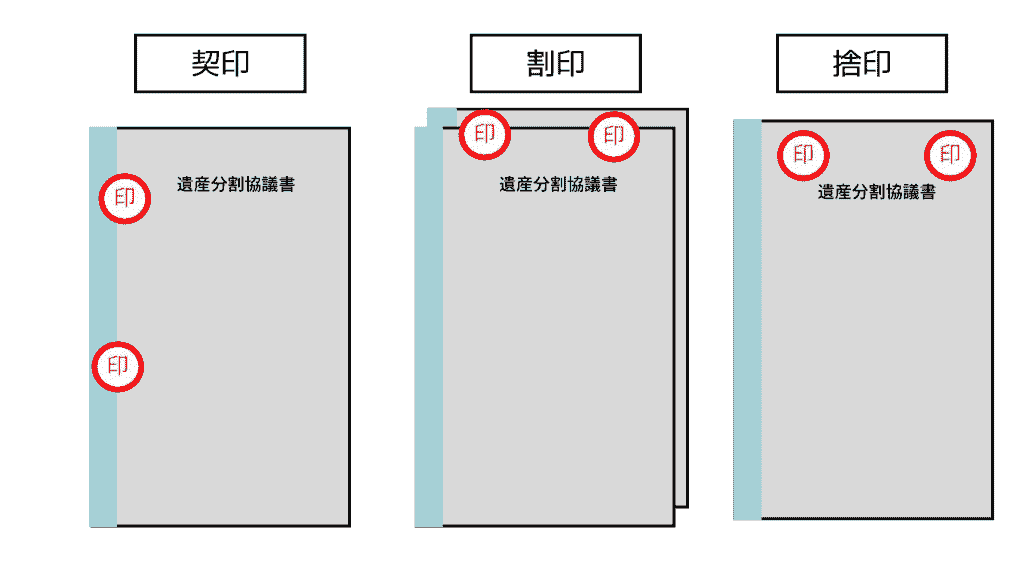

契印・割印・捨て印

契印とは、文書が2枚以上にわたる場合には、各ページの境にまたがるように捺印することをいいます。また、2枚以上にわたる場合でも製本テープを使って製本する場合には、テープと文書の境に捺印することもあります。

捨印とは、文書の作成後に加筆や訂正のために、文書の上部余白部分に捺印することをいいます。遺産分割協議書の軽微な誤記を訂正する場合に用います。

割印とは、文書を2部以上作成した場合に文書が同一であることの証明として2つの文書を跨いで捺印することです。遺産分割協議書は各相続人によって一部ずつ保管されます。それぞれが同じ内容であることを証明するために割印もしておくことが無難です。

遺産分割協議書の作成における注意事項

遺産分割協議書を作成する上で、次の点を注意しなければ、遺産分割が無効になる可能性があります。

関連記事|遺産分割のやり直しはできるのか?遺産分割の流れや期限を弁護士が解説

相続人全員が参加すること

遺産分割は相続人の全員が参加して行う必要があります。一人でも欠いていると無効になります。特に代襲相続の場合や二次相続(数次相続)の場合には相続人の漏れが生じがちです。

未成年者がいれば特別代理人の選任を検討する

未成年者と親権者がともに相続人である場合には、特別代理人の選任申立を家庭裁判所に対して行い、選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。利益相反しているにもかかわらず、親権者が子の法定代理人として遺産分割協議に参加すると、遺産分割は無効となります。

判断能力が不十分な人がいれば成年後見を検討する

相続人に成年後見人が就いているにもかかわらず、成年後見人が遺産分割に参加しなかった場合には、遺産分割は無効となります。また、成年後見人が就任していないとしても、相続人の一人が認知症等で判断能力が低減している場合も、法定代理人を選任せずに行った遺産分割は無効となる可能性があります。

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議

未成年者が相続人である場合、その親権者が未成年者に代わって署名捺印するのが原則です。

親権者が相続人である場合

未成年者の親権者も同様に相続人である場合には、親権者は未成年者の代理人として署名捺印できません。なぜなら、親権者の利益と未成年者の利益が対立する関係が生じてしまうからです。

未成年者が2名以上いる場合

親権者が相続人ではないとしても、未成年者の相続人が2名以上いる場合にも、親権者は複数の未成年者の親権者として遺産分割に参加することはできません。

特別代理人の選任申立てをする

この場合には、未成年者のために特別代理人を選任し、その特別代理人を通じて遺産分割協議を行う必要があります。

特別代理人の選任は、家庭裁判所に対して特別代理人の選任申立てをすることで行われます。相続人ではない子のおじ・おばといった成人の親族が特別代理人となることが多いです。

遺産分割協議の流れ

相続開始から遺産分割協議書を作成するまでの流れをお伝えします。

STEP1 相続人の確定

まずは遺産分割協議に参加すべき相続人を確定しなければなりません。そのために相続人調査を行います。

相続人調査のためには、被相続人の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本などを取り寄せなければなりません。戸籍謄本類が揃ったら、子どもや孫などの親族関係を確認して法定相続人を漏れなく洗い出しましょう。

相続放棄・廃除・相続欠格により、相続権を持たない相続人は遺産分割協議に参加する資格はありません。

関連記事|相続の戸籍謄本の取り寄せ方法|相続手続きで必要となる戸籍や相続手続

関連記事|法定相続分とは?法定相続分を分かりやすく弁護士が解説します

STEP2 遺産内容の確定

次に遺産内容も確定させなければなりません。

不動産や預金などのプラスの資産だけではなく、借金や未払金などのマイナスの負債も把握しましょう。

遺産内容が確定しないと、遺産分割協議を始められません。

不動産であれば登記簿謄本や評価証明書、預貯金であれば預金通帳、残高証明書、自動車であれば車検証などの相続財産の種類や金額の分かる資料を集めましょう。

調査が済んだら財産目録を作成して遺産内容を明確にしましょう。

TIPS!生命保険の取り扱い

生命保険金は、遺産ではなく受取人固有の財産と考えられています。つまり、被相続人名義の生命保険契約の保険金は、遺産分割の対象から除外されます。しかし、いくら生命保険金が遺産ではないとしても、その金額があまりにも高額である場合には、これを特別受益として取り扱うこともあります。また、生命保険であっても、被保険者が被相続人以外の者である場合や受取人が被相続人自身である場合には、その生命保険契約も遺産の対象となります。

STEP3 遺産分割協議

相続人と遺産内容が確定したら、相続人全員が参加して遺産分割協議を行います。

遺産分割協議の方法には、特に決まりはありません。直接面談してもかまいませんし、電話やメール、LINEなどを利用する方法もあります。

STEP4 遺産分割協議書の作成

全員が合意できたら、遺産分割協議書を作成します。まずはパソコンなどで原案を作成し、相続人全員が署名押印しましょう。

STEP5-1 相続登記を行う

相続財産に不動産があれば、遺産分割協議の内容に沿って、相続登記をします。

遺産分割協議書、全員分の印鑑証明書、戸籍謄本、不動産の登記事項証明書等の必要書類を法務局に提出して登記申請を行います。相続登記に際しては司法書士に依頼することも多いでしょう。

STEP5-2 相続税の申告

相続開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。

申告期限までに遺産分割協議ができない場合でも申告期限は延長されません。遺産分割が未了であっても、相続財産を法定相続分で取得したと仮定して相続税額の計算をした上で、申告・納税を行います。相続財産の額が相続税の基礎控除額を超えない場合には、申告義務はありません。

相続税の申告に際しては、税理士に相談・依頼することも多いでしょう。

基礎控除額

3000万円+600万円×相続人の数

STEP5-3 解約・名義変更

遺産分割協議書を作成すれば、自動的に預金が振り込まれたり、名義変更されるわけではありません。

遺産分割協議の内容を踏まえて、銀行や証券会社に対して、解約や名義変更の手続きを行わなければなりません。

金融機関によって必要な書類が異なることもあります。あらかじめ必要書類を確認しておき、二度手間とならないように注意しましょう。

✓遺産分割調停に関する裁判所の解説はこちら

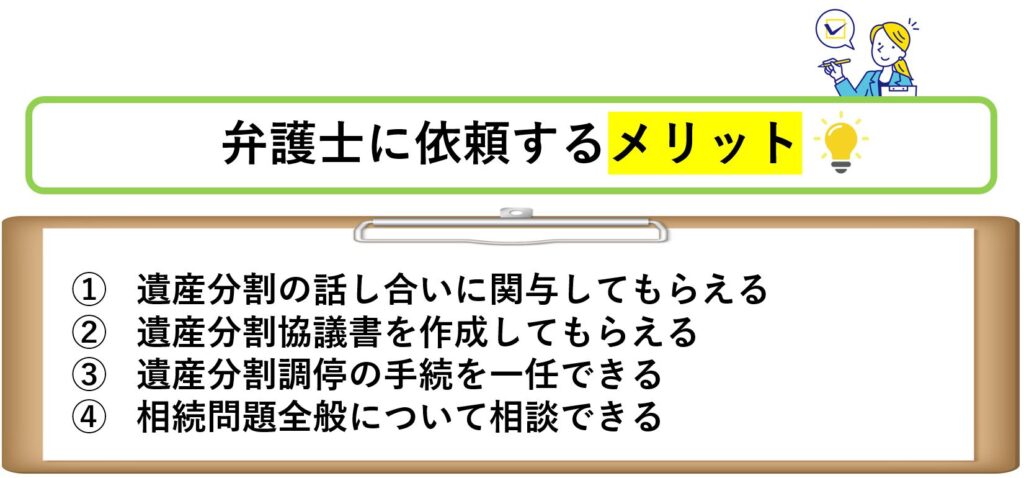

遺産分割協議書の作成は弁護士へお任せください

難波みなみ法律事務所では遺産相続のサポートに力を入れて取り組んでいます。相続に関する経験豊富な弁護士が、遺産分割協議書の作成や遺産分割協議・調停等の代理も承ります。

遺産分割協議書の書き方に迷われた場合や遺産分割協議でもめてしまった場合には、お気軽にご相談ください。

初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。

お気軽にご相談ください。

対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。