消費者金融等の借金の時効が成立するためには、最後の取引日から「5年」が経過していることが必要です。すなわち、5年の経過により借入を消すことができます。しかし、ただ5年が経てば時効となるわけではなく、この他の要件に当てはまることが必要となります。

消滅時効を知らずに、ついつい「支払います。」「支払うので待ってください。」と言ってしまうことで、消滅時効により借金を消すことができなくなるケースも多くあります。

以下では、借入の事項の条件やこれを消す方法を解説していきます。

借金の消滅時効とは?

消滅時効とは、借金の返済を求めるなど、権利の行使をすることなく一定の期間が経過した時に、その権利の消滅を認める制度です。

借金の消滅時効が完成すると、借金は時効により消滅するため、借金の返済をする必要がなくなります。

消滅時効がある理由

何の請求を受けることなく何十年も経過しているにも関わらず、いつまでも借金を返済する責任が続くとなれば、借主はあまりにも不安定な地位に置かれてしまいます。

また、長年にわたって借金の返済を求めていない債権者を保護する必要はそれほどないと考えられます。

そのため、一定の期間、権利の行使がなされない場合には、消滅時効を認めて、借金に関する権利関係を整理させようとしているのです。

借金の消滅時効の期間は5年

先程述べたように、『一定期間』借金の返済を求められなければ借金は時効により消滅させることができます。

その一定期間とは、次の通りです。

- 権利行使できることを知ってから5年

- 権利行使できる時から10年

①権利行使できることを知ったことの意味

権利行使できることを知った時とは、お金を貸している人が、借りている人に対して、借金の返済を求めることができる状況にあることを知った時という意味です。

例えば、返済期限が「6月10日」という確定している期限の場合です。

支払期限とされた6月10日が到来した時点で、返済を求めることができる状況になり、かつ、これを知ったといえます。6月10日が到来したことは、だれでも知ることのできる確定的なものです。そのため、6月10日の期限が到来すれば、これと同時に期限が到来した事実を知ったといえます。

②権利行使できる時とは

権利行使できる時とは、貸主が権利行使できる状況になったことを知ったか否かに関係なく、権利行使できる客観的な状況になった時をいいます。

先程の例でいえば、返済期限が6月10日であれば、この6月10日が到来した時に権利行使できる時となります。また、返済期限を借主が大学を卒業した日とするような場合、借主が3月31日に大学を卒業した時に、権利行使できる時となります。

令和2年4月1日以前の個人間の借金等は10年の時効

5年の時効期間の対象となる借金は、令和2年4月1日以降に生じた借金です。

令和2年3月31日以前とは異なり、令和2年4月1日以降に生じた借金は、原則として5年の消滅時効となります。

他方で、民法改正の関係で、令和2年4月1日よりも前の「個人間」の借金は5年ではなく10年の時効期間となります。また、銀行や消費者金融等の借金については、時効期間は5年でしたが、それ以外の信用金庫、信用組合、保証協会からの借金について、民法改正前は10年とされていました。

例えば、平成30年4月5日に個人のAさんから借りた借金は、10年の時効となりますから、令和10年4月4日まで時効は完成しません。

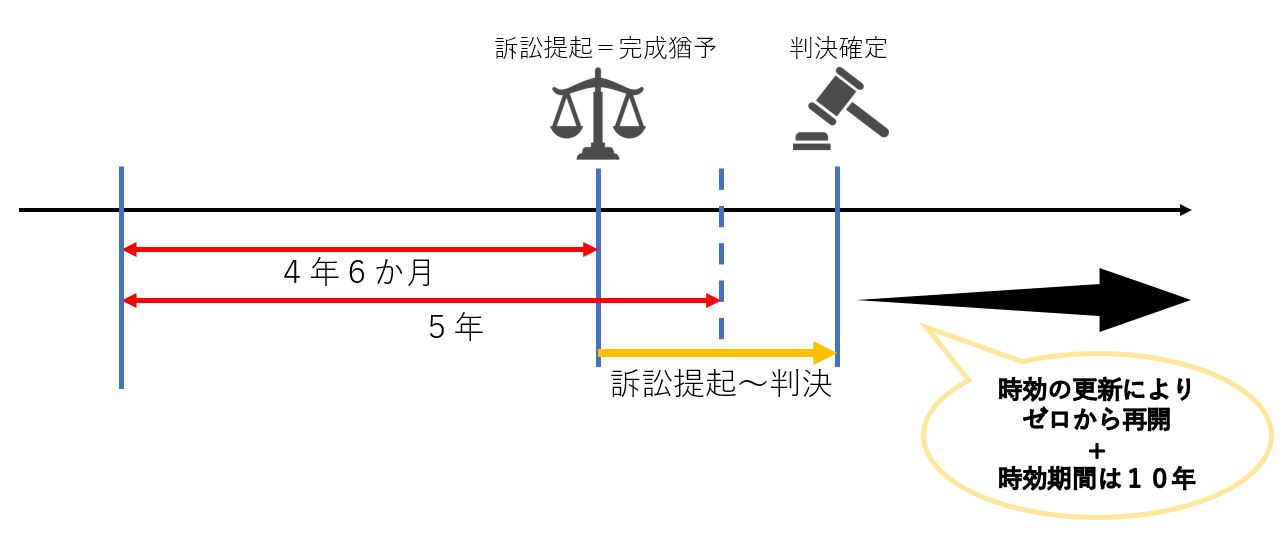

判決により確定すると時効は10年になる

判決などの裁判手続により借金が確定した場合、時効期間はリセットされます。判決確定後の時効期間は、従前の5年ではなくて、それよりも長い10年間となります。

借金の存在が裁判を通じて認められた以上、10年よりも短い時効を認める必要は少ないと考えられています。また、仮に10年より短い消滅時効となってしまうと、貸主は時効によって借金が消えてしまうことを防ぐために、改めて裁判をしなくてはならなくなり、それでは貸主があまりにも不利になると考えられています。

借金の消滅時効の条件

借金の消滅時効が成立すると、借金を返済する義務が無くなります。ただ、時効期間が到来すれば当然に時効により借金が消滅するわけではありません。

消滅時効による効果が生じるためには、さきほど紹介した時効期間が経過することのほか、以下で紹介する条件をクリアすることが必要です。

- 時効の更新と完成の猶予になっていないこと

- 時効の利益を放棄していないこと

- 時効の援用をしていること

消滅時効の更新と完成の猶予

時効期間の5年が経ったとしても、この5年が経つ前に借主が借金の一部を返済するようなことがあると、時効は完成しません。また、時効の完成前に、債権者が支払督促や訴訟手続きを行うことで、時効が更新されることも多くあります。

以下では、時効の完成が認められない場合について、時効の更新や時効の完成猶予について説明します。

時効の更新とは

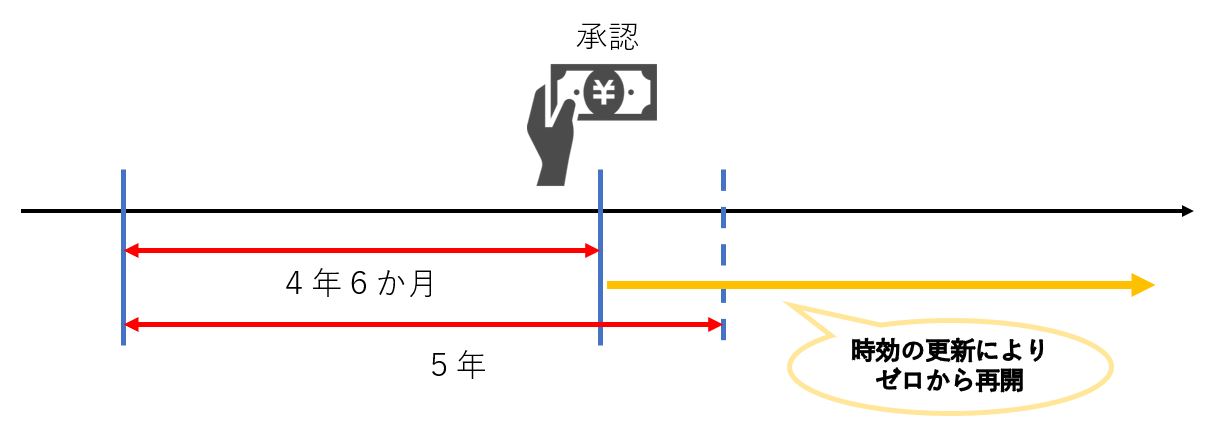

時効の更新とは、これまで進んでいた時効の期間が無意味になり、改めて承認等があった時点から時効期間が進むことになります。

先程の承認の例でいうと、時効期間が4年進行した時点で、借主が借金の一部を返済すると、時効期間がリセットされ、その返済した時点から新たに5年の時効期間が進行します。

承認による時効の更新

時効期間が到来するまでの間、貸主である金融機関から支払いの催促を受けることがあるでしょう。

貸主による支払いの催促に対して、借主が

- 借金の一部を返済する

- 借金があることを認める

- 借金があることを認めて、返済の猶予を求める

といったことはよくありがちです。

借主が上記のような言動を行った場合には、借金の承認をしたことになります。借金の消滅時効によって利益を受ける借主が、自ら借金の存在を認めている(承認)以上、そのような借主を守る必要はありません。そこで、借主が借金を承認した場合には、時効が更新されることにならます。

例えば、借金の時効期間が4年6か月経過した時点で、借主が一部を返済した場合には、その返済した時点から借金の時効期間が進行することになります。

催告を受けた場合

債権者から、借金を支払うように督促を受けた場合、その督促を受けた日から6か月間は、時効の完成が猶予されます。これを法律上「催告」といいます。この6か月以内に訴訟提起等の裁判手続を取らなければ、催告の効力は無くなります。催告は何度も行うことができません。

訴訟が提起されると時効の完成が猶予される

借主が借金を返済せずに放置していると、貸主から、単なる催促だけでなく訴訟提起や支払督促といった裁判上の請求を受けることがあります。

貸主が裁判手続に着手すると、借金の時効完成が一定期間猶予されることになります。貸主が、時効期間の経過する前に裁判手続を行い権利の行使をした以上、その貸主は保護する必要があるため、時効の完成猶予が認められています。

いつまで猶予されるのか?

訴訟、仮差押え、仮処分等の裁判手続中であれば、時効は完成せずその間猶予されます。

ただ、裁判手続さえすれば、いつまでも時効の完成が猶予されるわけではありません。借金の存在が確定することなく、訴えの取下げ等によって裁判手続が終了した場合には、裁判が終了してから6か月が経過するまでは猶予されます。そのため、この6か月が経過すると時効が完成することになります。

例えば、4年6か月の時点(令和4年5月1日)で訴訟提起したものの、令和5年5月10日にこの訴えを取り下げた場合には、そこから6か月が経過する令和5年11月に時効が完成することになります。

判決が確定した場合は更新される

先程とは逆に、判決によって借金の存在が認められ、控訴等することなく、その判決が確定した場合には、借金の時効は更新されます。判決の確定により借金の時効期間は改めてゼロから進みます。

時効完成後に支払の猶予を求めた場合(時効の利益の放棄)

時効期間が経過した後に、借金の返済をしたり、返済の猶予を求めるような場合にはどうでしょうか?

すでに時効が完成している以上、時効により借金が消えるようにも思います。しかし、結論としては、この場合でも時効を主張することができなくなります。なぜなら、時効を主張することで、消滅時効の利益を受けることができるにもかかわらず、借金の存在を認める言動により、この時効の利益を自ら放棄したと言えるからです。

時効の完成を知らない場合は?

では、時効期間が経過していることを知らずに、返済してしまったり、支払いの猶予を求めた場合はどうでしょうか?

時効が完成していることを知りながら、時効をあえて主張せずに借金の返済をすることはあまりありません。むしろ、時効が完成している事実を知らずに、金融機関などの貸主からの強い督促を受けたため、これに応じる形で支払ったり、支払いの猶予を求めるケースがほとんどです。

しかし、このような場合でも時効を主張することは認められてていません。なぜなら、時効の完成後に借金の存在を認める言動をしておきながら、時効の主張をすることは明らかな矛盾したものです。

また、債権者からすれば、借主の言動を受けて、『時効の主張はもうしないだろう。』と期待するのが通常だからです。

時効成立したら時効の援用する

時効が完成すれば、時効の援用をしてはじめて借金は時効により消滅します。

時効期間が経過すれば当然に借金が無くなるわけではないんです。借金の借主は、時効期間の経過後、貸主に対して、消滅時効の完成により借金を消滅させるという意思を伝えなければなりません。これを時効の援用と呼んでいます。

消滅時効の援用の方法と文例

時効の援用をする意思表示を適切に行わなければ、消滅時効の効果は生じません。確実に時効援用の通知をするために必要となる消滅時効の援用通知書の出し方と書き方を紹介します。

時効の援用の方法

消滅時効の援用は内容証明郵便を用いている行うべきです。

法律上、時効の援用方法に定めはありません。そのため、口頭により『時効の援用をします。』と伝える方法であっても、法律的には問題ありません。

しかし、将来、借金に関する裁判が起きたときに、口頭による援用ですと、援用の意思表示をした事実を証明することがとても難しくなります。時効の援用をしたことの証明は、時効によって利益を受ける借主によって行われなければなりません。

そこで、将来の裁判において、時効の援用をしたことの証明を適切に行うために、内容証明郵便により時効の援用を行うようにします。

内容証明郵便とは何か?

内容証明郵便とは、誰がどんな内容を誰に対して、いつ差し出したのかを、日本郵便によって証明してもらう制度です。

法律の世界では、これを単に「内容証明」と略して呼んだりします。内容証明を送る際には、配達証明も付けることができます。そのため、内容の証明に加えて、送付した文書がいつ配達されたのかも証明することができます。

援用通知の書き方

時効の援用通知の書き方を文例を用いながら紹介します。

①文書の表題

文書の表題について、特に制限はありません。通常は、単に『通知書』と規定することが多いでしょう。

②宛先

金融機関の名称と住所を正確に記載するようにします。

③日付

通知書を送付する日付を記載します。

④送付者

借主の氏名、住所を記載します。また、借主の特定をさせるために、会員番号や口座番号などを記載します。これらがいずれも分からなければ、生年月日を記載することがあります。さらに、現在の住所が借入時の住所とは異なる場合には、旧住所として借入時の住所を記載することもあります。

⑤内容

以下の内容は例文となります。

| 【時効の援用の例文】 貴社は通知人に対して、貸金200万円(以下『本件貸金』といいます。)の支払いを求めています。 しかし、貴社から提供されました取引履歴に記載された返済期限令和○年○月○日から5年以上経過しています。 そのため、貴社が通知人に対してご請求されている本件貸金の消滅時効期間は経過しています。 つきましては、通知人は貴社に対して、本書をして、本件貸金の消滅時効を援用します。 そのため、通知人としましては、貴社による本件貸金に関する請求には応じることは出来かねます。 |

借金の保証人の責任は時効でどうなる?

主債務が消滅時効により消滅すると、借金の保証人の責任(保証債務)も消滅します。

保証人の責任は、主債務(借金を返済する義務を直接負っている人の責任)の存在を前提としています。そのため、主債務が無くなれば、これに付従する保証債務も消滅します。

しかし、主債務者が時効の承認をしたり、判決の確定による時効期間の延長等があると、保証債務の時効期間も更新されるため注意が必要です。

信用情報機関の信用情報はどうなる?

消滅時効の援用により信用情報の事故歴が消去されるのか解説します。

信用情報機関とは

信用情報機関とは、クレジットや各種ローン等の個人の取引情報を管理する機関をいいます。

借金の滞納等があると、信用情報に事故情報として記載されます。これをいわゆるブラックリストと呼びます。

信用情報機関には、以下の3社があります。

- 株式会社日本信用情報機構(JICC)

- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)

- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

消滅時効によりブラックリストは消える?

時効の援用によりブラックリストも当然に削除されるのかというと、それは違います。

消滅時効の場合、信用情報機関によって対応が変わってきます。JICCに加盟する債権者であれば、ファイルごと削除されますので、ブラックリストも消去されることになります。他方で、CICに加盟する債権者であれば、たとえ時効の援用により借金が消滅しても、「貸し倒れ」又は「契約終了」と記載されます。そのため、過去の事故情報は記載され続けることになります。CICの事故情報は5年間記載されます。

時効の援用ができない場合の対応

消滅時効により借金を消せない場合には、債務整理を検討します。債務整理には、①破産、②個人再生、③任意整理があります。

自己破産とは

借金額が多額に上る場合には、自己破産を検討します。自己破産により、借金の支払いは免除されます(免責)。自己破産をすると、所有する自宅不動産を処分する必要が生じたり、債権者の配当のために99万円を超える所有資産が現金化される場合もあります。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に「再生計画」を認可してもらうことで、借金額を大幅に減額することができる債務整理手続きです。個人再生の場合、住宅ローン付の自宅不動産を残しながら、その他の借金を圧縮させることができる点でメリットがあります。

個人再生において、債務が圧縮される金額は次のとおりです。

| 債務総額 | 減額幅 |

| 100~500万円 | 100万円まで減額 |

| 500~1500万円 | 5分の1に減額 |

| 1500~3000万円 | 300万円まで減額 |

| 3000~5000万円 | 10分の1に減額 |

任意整理とは

任意整理とは、債権者と個別に交渉をして、借金の返済額や分割払いの回数を合意する手続きです。

任意整理では、合意後の将来利息をカットすることが可能となります。そのため、任意整理しない場合と比べて、支払総額を抑えることが可能となります。

ただ、破産や個人再生と比べて元本それ自体を圧縮させることができない点がデメリットとなります。また、合意までに発生している利息や遅延損害金はカットされないことも多いです。

関連記事|債務整理の種類とメリット・デメリット|破産・個人再生・任意整理・特定調停の違いを弁護士が解説

借金の返済を放置した場合の流れ

通常、借金の返済を何年にもわたり放置していなければ、借金の時効が完成することはありません。

しかし、貸主側においても、そう簡単に借金の回収をせずに漫然と放置させることはありません。以下では、借金の時効が完成するまでに生じ得る事態や時効が完成した後に起こり得る事態を解説します。

関連記事|借金滞納による裁判所からの呼び出しは無視しても大丈夫?放置した時のリスクについて解説

口頭や書面による請求を受ける

支払いをせずに滞納すると、貸主である金融機関や消費者金融から、電話による催促を受けます。

通常、登録された携帯電話宛に着信があります。しかし、これを無視し続けると、登録している勤務先宛に電話が鳴ることもあります。電話による催促に応じず支払いをしなければ、督促状や請求書などの書類が自宅に届きます。

内容証明郵便による通知を受ける

以上の督促に対しても、支払いをせずに放置していると、次の段階として、貸主から内容証明郵便による催促を受けることがあります。これは、借主に対して、借金返済の心理的な圧迫を加えるだけでなく、将来の裁判手続に備えて、請求内容を証拠化させることに意味があります。

裁判所から支払督促を受けることも

支払督促とは、貸主である債権者が裁判所に対して、借金等の支払いを求める申し立てを行い、裁判所書記官において、請求内容に理由があると認められる場合に、裁判所が借主に対して、借金等の支払いを求める手続をいいます。

支払督促により時効が更新される

支払督促は、裁判所による簡単な書類審査のみで発せられます。これを受けた借主が、2週間以内に異議申立ての手続をしなければ、裁判所はこの支払督促に仮執行宣言を付けることになります。

▶支払督促に関する裁判所の解説はこちら

少額訴訟を提起されることも

少額訴訟とは、民事裁判のうち、請求する金額が60万円以下の金銭の支払いを求める裁判を言います。

少額訴訟は簡単で迅速な手続です。口頭弁論は1回だけとし、 証拠調べは即時に取り調べることのできる証拠 に限定されるなど、審理が簡易化されています。また、口頭弁論終 結後直ちに判決が出されます。

この判決に対して、借主は異議を述べることができ、これによって通常の民事訴訟に移行することになります。他方で、借主が異議を述べなければ、判決は確定します。そのため、借金の時効は更新され、改めてゼロから時効期間が進んでいきます。

通常の訴訟を提起されることも

支払督促や少額訴訟などの簡易な手続ではなく、貸主が通常の訴訟を提起することもあります。

裁判所から訴状や借金に関係する書証が借主の自宅や勤務先に送達されます。

訴状を受け取らなかったらどうなるのか?

借主が、裁判所から送達されてきた訴状等の書類を受け取らずに放置した場合、どうなるのでしょうか?

仮に書類の受け取りを拒否することで、裁判手続が止まってしまうと、借主に不当な逃げ道を与えることになってしまいます。そこで、このような場合には、付郵便送達という特殊な送達方法が用いられます。

付郵便送達の場合、実際に借主が書類を受け取ったかどうかに関係なく、裁判所が書類を書留郵便にて発送すれば、送達したものとみなされます。

判決の確定により時効が更新する

裁判所により判決が出され、借主がこの判決を受け取った日の翌日から2週間以内に控訴をしなければ、判決は確定することになります。

判決の確定により借金の存在が認められることになるため、借金の時効は更新され、時効期間はゼロからスタートします。これにより、借金の時効期間は10年となります。

訴訟提起された場合に取るべき対応・注意点

債権者から訴訟提起された場合、これを放置していると、時効の援用ができなくなるだけでなく強制執行を受けるリスクがあります。

訴状に対する答弁書を提出する

訴状を受け取った場合、第1回目の裁判期日までに、借金の返済を求める請求に対する認否をします。

つまり、請求の内容が正しいのかどうかをはっきりさせなければなりません。仮に、答弁書を提出せずに、請求内容に対する認否をはっきりさせずに放置させてしまうと、弁論手続は終結となり、裁判官から判決が言い渡されます。

放置すると時効の援用ができない

支払督促、少額訴訟、通常訴訟を放置すると、借金の存在が確定されてしまいます。

もし、これらの手続が開始された時点で、既に借金の時効期間が経過している場合、本来であれば、借主は時効の援用を主張することができます。借主が時効の援用を主張することで、借金は消滅します。そのため、貸主による請求は棄却されることになります。

しかし、借主が、これら裁判手続を漫然と放置してしまうと時効の援用を主張することができません。

裁判所からの通知を無視しない

借主は、裁判所から訴状などの書類が届いた場合には、これを放置することは厳禁です。時効期間が経過している場合には、きちんと時効の援用に関する主張してください。仮に、時効期間の経過前に裁判手続が進められた場合には、時効の援用ができなくなります。

差押えを受ける場合もある

裁判所からの通知を無視していると、時効の援用ができなくなるだけでなく、突然銀行口座や給与を差し押さえられることもあります。判決が確定すると、この確定判決(債務名義といいます)に基づいて債務者の財産を差し押さえることができるようになります。

借入に際して、銀行口座や勤務先の情報を債権者に提供している場合には、差押えを受けるリスクがあります。この点からも、裁判所からの通知に対しては、適切に対応する必要があることは分かるかと思います。

借金の時効は弁護士に相談しよう

借金の問題は様々な法律問題が関わります。適切に対応をすることで、借金から解放されるケースもあります。裁判所からの通知を放置することは避けましょう。

当事務所では、1社あたりの時効援用は4万円(税別)でお受けしています。

当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。対応地域は、難波、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。