離婚した元夫に対して、面会交流を拒否したいと思う人も多くいます。

しかし、結論としては、面会交流は原則拒否できません。

また、面会交流を拒否していることを理由に養育費の支払を止めることもできないとされています。

面会交流を正当な理由もなく拒否し続けると、慰謝料請求の対象になるケースもあります。

以下では、面会交流の基本や養育費との関係について解説していきます。

面会交流とは何か?

面会交流とは、離婚をした夫婦において、子供と一緒に生活をしていない親が、子供と面会して、会話をしたり、食事をしたり、買い物をするなどして、親と子供の交流を行うことを言います。

面会交流の役割などについて解説します。

面会交流の役割

面会交流が民法で認められている理由は、以下のとおりです。

①子の健全な成長(子の福祉につながる)

お父さんとお母さんが離婚して、それぞれが離れて暮らすことは、子供からすれば親の勝手に決めたことです。

子供にとって、両親がたとえ離婚したとしても、双方の親と接触して、双方の親から愛情を受けながら育つことが、子供の健全な成長につながります。

日本も批准している児童の権利に関する条約9条3項でも、親と離れる子供が父母の両方と接触する権利を尊重しています。

② 離れて暮らす親の思い

離婚をする際、子供がいる夫婦であれば、必ず子供の親権者を決めなければ、離婚をすることはできません。

離婚をすることによって、子供と一緒に生活できる親と、子供と離れ離れで生活する、親権者になれなかった親が生まれることになります。

しかし、子供と離れて暮らす親にとって、子供と交流したいと思うことはごく自然なことです。

別居している場合の面会交流

別居によって、一方の親が子供と一緒に生活をしている場合には、他方の親は子供と離れて暮らすことになるため、離婚の場合と同様に、子供の面会交流は問題となります。

しかし、離婚していなくても、離れて暮らす親と子供が会うことが子供の成長にプラスとなることに変わりはありません。

また、離婚していない場合には、父親と母親の双方に親権があります(共同親権)から、離れて暮らす親にも子供と会う権利があるとみることも可能でしょう。

そのため、別居中でも面会交流をすることは認められています。

面会交流を拒否できる場合と拒否できない場合

面会交流は、子どもの健全な成長を促すものですから、単に元夫が嫌いといった感情的な理由だけでは面会交流を拒否できません。

以下では、面会交流を拒否できる場合と拒否できない場合の代表例を紹介します。

面会交流を拒否できる場合

面会交流がかえって、子供の健全な成長を妨げる場合には、面会交流は拒否できます。

つまり、子供の健全な成長ができないような正当な理由があるときに、面会交流が制限されると考えるべきでしょう。

虐待の事実

親権者ではない親がかつて子供と同居中に子供に対して虐待していた事実がある場合です。

かつて子供を殴る蹴るの虐待をしていたのであれば、面会交流を実施することで、子供が過去の虐待の経験をフラッシュバックさせ、心理的に不安定にさせるおそれがあります。

また、面会交流時に子供に対する暴力が行われる危険もあります。

そのため、虐待の事実がある場合には、面会交流は制限せざるを得ないでしょう。

ただ、虐待や暴力があったとしても、その程度や回数、現在の子供に対して与えている影響の程度、親の反省の有無等を精査した上で、面会交流が子供の利益に適うのであれば、面会交流が認められる余地はあるでしょう。

親に対する暴力やDVがあった場合

子供ではなく、子供を養育している親に対する暴力・DVが行われていた場合も面会交流が制限されることがあります。

親に対する暴力の内容やこれによって受けた怪我の程度、子供の面前で行われていたのか等を慎重に判断します。

親に対する暴力によって、子供が深刻な精神的ダメージを受け、親への暴力が子供に対する暴力と同視できる場合には、面会交流は制限される可能性はあります。

連れ去りのおそれ

子供を監護しない親が、子供を連れ去るおそれがある場合には、面会交流は制限せざるを得ません。

なぜなら、子供の連れ去りは、子供を現在の生活環境から引き離し、平穏な生活を脅かすことになるからです。

ただ、抽象的な連れ去りのおそれがあることをもって面会交流を制限することは難しいでしょう。

例えば、過去の面会交流において、決められた時間までに子供を返さないといった面会交流のルール違反を頻繁に行ったり、過去に子供を連れ去ろうとしたことが現実にあったような場合には、連れ去りのおそれが具体的に認められるため、面会交流が制限されることはあるでしょう。

子が体調不良である

子供の体調が悪い場合には、面会交流を拒否できる理由です。

しかし、体調不良は、通常、永続するものではありませんので、拒否できたとしても一回の面会交流のみです。

無理な条件を押し付けてくる

提示する面会交流の条件が受け入れることのできない無理なものであれば、拒否することも可能です。

例えば、子供の学校や習い事のスケジュールを無視した条件である場合、宿泊することを絶対条件とする場合などです。

面会交流は、監護する親の協力なくして実施できません。

正当な理由がない場合

以下のような事情では、面会交流を拒否するに十分な正当な理由とはいえません。

正当な理由もなく面会交流を拒否し続けると、慰謝料請求を受けるリスクがあります。

- 非同居親を単に嫌っているだけ

- 再婚相手との関係を壊したくない

- 特に理由なく繰り返し拒否する

- 養育費の不払い

養育費の不払いは拒否する理由にはならない

養育費を支払わないことも面会交流を拒否する正当な理由には、原則なりません。

子どもを監護する親権者が、『養育費を支払わないのに子供との面会を希望するなんて無責任だ!』と思う気持ちも理解できます。

しかし、養育費も面会交流もいずれも、子供の成長に寄与するという点では共通していますが、これらの法的な根拠や法的な性格は異なります。そのため、養育費の支払を交換条件として面会交流を実施することはできません。

また、養育費の不払いの場合には、支払いを求める裁判手続や差押えの手続を通じて、未払いの養育費を回収することが可能となりますし、このような手続によって未払分を回収することが予定されています。

よって、養育費を支払わないことを理由に面会交流を拒否することはできません。

ただし、養育費の不払いだけでなく様々な事情も踏まえ、父母間の葛藤が激しくなり、面会交流を実施できるだけの信頼関係を築けない場合には、例外的に面会交流を拒否する正当な理由になる可能性はあります。

子どもが面会交流を拒否する場合

母親が面会交流を拒否する場合に、子供が拒否していることを理由とすることがあります。

しかし、子供が単に拒否していることのみをもって、当然に面会交流が拒否できるというわけではありません。

調停委員や調査官を通じて、父親との面会交流を拒否する理由を聞き取り、子供の真意を探る必要があります。

子供が面会交流を拒否するに十分な事情があり、子供の真意であると認められるのであれば、面会交流は否定される場合があります。

例えば、父親が母親や子供に対して、過激な暴力を振るっていたことが客観的な証拠から認定できる場合に、子供の否定的な意思は真意であると認定されるでしょう。他方で、父親による暴力があったとしても、その程度が極めて軽微で、深刻な怪我を負わせるようなものではない場合には、面会交流が否定される理由としては弱いといえます(東京家審平成18年7月31日参照)。

15歳以上の場合

面会交流に関する調停や審判手続においては、子の意思を把握するように努め、審判をするにあたり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければなりません。

子供が15歳以上の場合、家庭裁判所は子供の意思を確認しなければなりません。

一般的には、子供が15歳以上であれば、自律的に意思を形成させ、監護親の影響をストレートに受けにくいといえます。

そのため、子供が15歳以上の事案において、子供が面会交流を強く拒否するのであれば、その意思を尊重する内容の審判がなされることが多いでしょう。

15歳未満の場合

子供が15歳に達していない場合でも、10歳から12歳以上であれば、自分の意思を表明できるとして、家庭裁判所の調査官が子供の意向を直接確認することがあります。

ただ、子供の年齢を踏まえ、面会交流に対して否定的な意思を示したとしても、それだけで面会交流を認めないわけではありません。

監護親への忠誠

両親が離婚係争中である場合、子供が両親の離婚紛争に巻き込まれてしまい、監護親に対する配慮から、非監護親に会いたい気持ちを持っていても、それを素直に表明できないことがあります。

また、監護親の非監護親に関する否定的な発言を受け、その影響により面会交流を拒否する意思を示すことも多くあります。

特に子供の年齢が低い場合には、監護親の影響をより強く受けると言われています。

そのため、単に子供が面会交流に対する否定的な意見表明をしたとしても、それが子供の真意であるかを慎重に調査する必要があります。

子の面会交流を求める非監護親においても、子供の意思表明が真意ではないことを具体的に主張立証するよう努めるべきでしょう。

面会交流の拒否と慰謝料

面会交流を拒否された場合、親権者ではない親は親権者である親に対して損害賠償請求できる場合があります。

面会交流の拒否を理由に損害賠償請求するためには、正当な理由なく面会交流を拒否されたことが必要です。

ただし、請求が認められるには面会交流に関する取り決めがあり、面会交流の拒否に関する証拠を確保できていることが必要です。

面会交流に関する具体的な取り決めがあること

まずは、面会交流に関する具体的な取り決めが必要です。両親の間で合意していれば、裁判所での調停を経ていなくても構いません。

調停や審判等を通じて、面会交流の具体的な条件を取り決めている場合、当事者は、具体的な日時、場所、方法等の詳細な条件を決めるために誠実に協議するべき注意義務(誠実協議義務)を負担していると考えられるからです。

日時などを事細かに決める必要まではありませんが、単に「子どもには会わせる」と約束しただけでは、損害賠償の請求は難しいです。

面会交流の拒否に関する証拠があること

慰謝料請求をする際には、面会交流の拒否に関する客観的な証拠が必要です。

いくら不当に拒否されていても、証拠がなければ損害賠償を請求できません。証拠が揃っているかを確認してください。

● 面会交流の条件を示す書類(例:離婚協議書、調停調書、審判書)

● 拒否した事実の証拠(例:LINE・メールでのやりとりの記録、録音)

面会交流拒否の損害賠償額の相場

面会交流を拒否されたときの損害賠償額の相場は、数十万円から100万円程度です。一般的に、あまり高額にはなりません。

通常は高額になりづらいですが、以下のような事情があれば増額される可能性があります。

面会交流の協議に一切応じない

面会交流の細かい条件についての協議に一切応じない場合には、高額になる場合があります。

子を会わせる気がないと考えられ、権利侵害の程度がより大きいです。

面会交流を拒否された期間が長い

拒否されている期間が長いと、非同居親と子は長期間会えなくなってしまいます。子の成長は早く、会えない期間が長ければ非同居親の精神的苦痛も増すはずです。

数年にわたって拒否されていれば、慰謝料増額の要因になり得ます。反対に、1度拒否されただけであれば受ける苦痛の程度は小さく、損害賠償請求は難しいでしょう。

面会交流拒否の理由が悪質・身勝手

拒否する理由があまりに身勝手であれば、行為が悪質だとして増額される可能性があります。

たとえば、不倫をした後に子を引き取った親が「不倫相手との新しい生活を邪魔されたくない」として面会交流を拒むケースです。

虚偽の理由で面会交流を拒否している

面会交流を虚偽の理由で拒否している場合も、より悪質だと考えられます。

「熱を出した」「急用ができた」といった説明を繰り返すケースがあります。虚偽であるとの証拠がつかめれば、賠償額の増額につなげることが可能です。

一度も面会交流を実施していない

別居してから一度も面会交流をしていなければ、権利侵害の程度は大きいです。合理的な理由なく拒否し続けるケースでは、賠償額が高額になる可能性があります。

面会交流拒否の慰謝料に関する裁判例

実際の裁判例の中から、面会交流拒否による損害賠償について判断したものをご紹介します。

慰謝料請求が認められた事例

◯横浜地方裁判所平21年7月8日

成立した面会交流調停に基づき面会交流を続けていたところ、父が無断で学校行事に参加したり、合意内容の変更を求めていたために、面会交流が中断された事案。

父親の行為が合意内容に反するものとまではいえず、子が面会交流について消極的意向を有していなかったことを理由に、損害賠償として70万円の支払を命じました。

◯静岡地裁浜松支部平成11年12月21日

元夫が元妻に対して損害賠償を請求した事例です。

両者は、調停において面会交流に合意していました。2か月に1回、2時間程度とし、日時・場所・方法等については協議するとの内容です。

しかし、元妻は面会交流を拒否し、家庭裁判所による履行勧告にも従いませんでした。拒否の理由は、元夫が婚姻中から自己本位でわがままであることです。

裁判所は、元妻の主張を認めず、元夫の父親としての愛情に基づく自然の権利を妨害したとして、500万円の慰謝料の支払いを命じました。

妨害に至る経緯、期間、元妻の態度などが考慮され、高額の賠償が認められています。面会交流拒否で500万円もの慰謝料が認められるのは珍しいケースです。

慰謝料請求が否定された事例

◯東京地方裁判所立川支判平28年2月5日

面会交流の具体的な内容が未確定の状態であるから、面会交流の権利が具体的に決定されたものとは認められないこと、父は毎月2回の宿泊や長期休暇においては5泊6日の宿泊を伴う面会交流を求めるなど、過大な面会交流を求めており、面会交流の実施が実現できていない原因の一つとなっていること等を理由に、父と子の面会交流が実施できていないからといって不法行為を構成しないとして、父の損害賠償を認めませんでした。

◯福岡高裁平成28年1月20日

離婚前の夫が、別居中の妻と、その代理人弁護士に対して損害賠償を請求した事例です。

夫と妻は、調停で面会交流に合意しました。面会は月2回程度とし、日時・場所・方法等については協議するとの内容です。

数回は面会交流が実施されましたが、その後拒否されてしまいます。

夫が無理な要求をしたことや、協議は継続されていたことなどが理由に、不法行為には該当しないと判断され、夫の請求は認められませんでした。

面会交流の拒否を理由に養育費の支払を拒否できるか

先ほど説明したように、面会交流と養育費の支払はそれぞれ交換条件とすることはできません。

そのため、養育費の不払いを理由に面会交流を拒否することはできないと同様、面会交流の拒否を理由に、養育費の支払義務が免除されることはありません。

そのため、養育費について公正証書や調停調書等で合意されている場合に、面会交流の拒否を理由に養育費の支払を停止させれば、勤務先の給与や預金口座等の資産の差押えを受ける可能性があります。

養育費の支払をしているのに子供と会えないお気持ちは十分理解できますが、何とか辛抱強く親権者との間で面会交流の話し合いを進め、面会を実現できるよう進めていくしかありません。

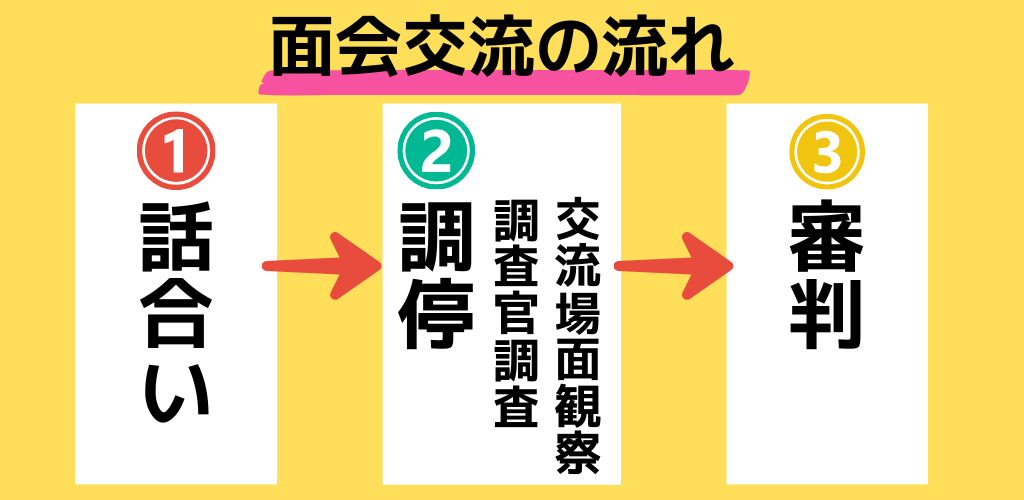

面会交流を求める手続きとは?

面会交流を求めるプロセスを紹介します。間違った方法で面会交流を求めると、父母間の関係をさらに悪化させてしまい、面会交流を難しくさせます。

まずは話し合いを

離婚や別居によって子供と離れて暮らすことになった親は、子供と暮らす親に対して、子供の面会交流を求め、その条件を話し合いにより調整していくことになります。

ただ、離れて暮らす親は、できるだけ多く、かつ、長い時間、子供と会いたいと切望するのが普通です。

他方で、子供と暮らす親は、できるだけ少なく、できるだけ短い時間で面会させたい、可能であれば面会させたくないと考えることがよくあります。

このような考え方の相違から、両親間の話し合いを通じて、面会交流の条件を調整させることは難しいことが多くあります。

面会交流の調停の申し立て

当事者による話し合いができないのであれば、家庭裁判所に対して、面会交流を求める調停の申立てを行うことになります。

調停手続とは?

調停手続は、裁判所の調停委員2名が仲裁をして、双方が納得のできる面会交流の条件を探っていきます。

調停手続では、面会交流を求める申立人とその相手方が、調停委員に対して、それぞれの主張を述べたり、調停委員から事情の聞き取りを受けます。

申立人と相手方は、別々の待合室で待機しながら、それぞれが入れ違いで調停室に入室しますから、お互いが対面することはないようになっています。

調停期日は、1か月半から2か月に一度の頻度で行われ、平均して3回から5回ほど実施されることが多いですが、ケースによってはそれ以上の調停期日を重ねることもあります。

一回の調停期日では、2時間から3時間ほど行われますが、実施される裁判所によって区々となります。

調査官による調査

調停委員による仲裁を経ても、面会交流の協議が難航している場合には、家庭裁判所の調査官が調停期日に立ち会うことがあります。

家庭裁判所の調査官とは、家庭問題・児童問題に関する専門的な知識を持つ家庭裁判所の職員です。

調査官が調停期日に立ち会ってもなお、面会交流の条件が調整されない場合、調査官による調査が行われます。

調査官は、子供の自宅を訪問して、子供の意向を聞き取りした上で、親権を持つ親と持たない親のそれぞれに事情を聞き取りします。

これらの聞き取り結果を踏まえて、調査官による調査報告書が作成されます。

調査官による報告書は、裁判官が、将来、面会交流の審判をする際の判断資料となる重要な書類となります。

試行面会(交流場面観察)を行うことも

裁判所内の児童室を使って、調査官の立ち会いの下で、親子の面会を行うことを試行的面会交流と呼びます。

試行面会は、①調査官が親子の交流状況を確認し、今後の面会交流に問題が生じるのかを観察したり、②今後の面会交流の練習のため行われたりします。

調停の成立

調停委員による仲裁、調査官による調査や試行面会の結果、面会交流の条件が整えば調停が成立となります。

調停で合意された内容が記載された調停条項には、面会交流の頻度(月○回や毎月第○土曜日など)のみを記載し、その他の詳細は父母の話し合いにより決めるといった内容が一般的です。

ただ、父母の話し合いが難しいような事情がある場合等には、ある程度具体的な内容を記載することもあります。万一、調停が成立しない場合には、裁判官の判断による審判がなされます。

▶裁判所の面会交流調停の解説はこちら

審判手続き

調停が不成立となれば、自動的に審判手続きに移行します。

審判手続とは、家庭裁判所の裁判官が、当事者双方から提出された主張書面や証拠、家庭裁判所調査官の調査報告書を踏まえて、面会交流に関する最終的な判断を行うものです。

調停手続は、当事者間の話し合いを基調としていましたが、審判手続では話し合いの要素は薄まります。そうは言っても、審判手続きでも、円満な解決をするために裁判官から和解の提案が行われることも多くあります。裁判官による和解の提案を受けても、双方で合意ができなければ審判が下されます。

審判は、審判書を受け取った日の翌日から2週間以内に異議申し立て(即時抗告)をしなければ確定します。

面会交流の実現方法

調停や審判で面会交流の条件が決まったにも関わらず、子の監護親がこれを守らない場合、先ほど解説した損害賠償請求をすることが考えられます。

損害賠償請求以外にも面会交流を促す方法はいくつかあります。

履行勧告

面会交流の調停や審判がされたのに、監護親がその内容を守らない場合には、家庭裁判所に対して、履行を促す履行勧告を申し出ることができます。

家庭裁判所の調査官等が監護親に対して、電話や手紙により事情を聞き取りし、面会交流を実施できるように調整します。

しかし、履行勧告は、家庭裁判所による働きかけに過ぎないため、履行勧告を受けてもなお拒否する場合には、面会交流を実施することはできません。

間接強制

間接強制は、債務者が調停や審判で決められた内容を履行しない場合に、債務の履行を確保するために、債務者に一定額の金銭の支払いを命じるものです。

面会交流における間接強制では、面会交流の調停や審判で決められた条件を守らない場合に、監護親が非監護親に対して一定額(1回につき5万円等)を支払うことになります。

面会交流で間接強制するためには、調停調書や審判書に面会交流の回数、日時、受け渡しの時間・場所・方法が具体的に記載されていることが必要です。

間接強制の条件

面会交流の条件が、調停や審判によって決められたとしても、親権を有する親がこれら条件を守らないことがあります。

しかし、あらゆる事案でこの間接強制による支払いを命じるわけではありません。

具体的には、①面会交流の日時や頻度、②面会交流の時間の長さ、③この引き渡しの方法が具体的には決められていることが必要となります。

ただ、間接強制は、あくまでも面会交流の条件を守らない場合のペナルティではありますが、面会交流を直接的に実現させる術ではありませんので注意が必要です。

面会交流の問題は弁護士に相談しよう

面会交流の協議では、当事者間で激しく対立することがよくあります。

面会交流は、当事者双方に最低限度の信頼関係がなくては実施できません。

しかし、当事者双方の感情的な対立が激しくなると、修復できない程に関係性が壊れてしまいます。

このような事態になる前に一度弁護士に相談してみてください。

当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。

お気軽にご相談ください。

対応地域は、難波、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。「面会交流を拒否されたが、損害賠償を請求できないのか」とお悩みでしょうか?