他人の土地を長年にわたって占有している事例は、少なくありません。他人の土地とは知らずに占有している場合もあれば、知りながら占有しているケースもあります。

他人の土地であることを知らなかった場合は10年間、知っていたとしても20年間占有し続ければ、その他人の土地を取得できます。

もし、他人の土地を占有している場合は、もしかしたら時効取得ができるかもしれません。

今回は土地の時効取得について解説します。どんな場合に時効取得できるか、その答えを本記事で見つけてください。

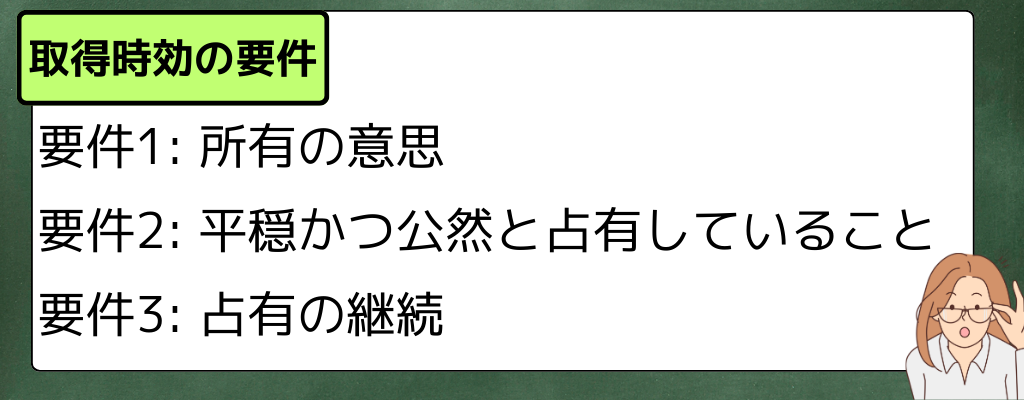

土地の時効取得のための要件とは?

土地の時効取得が認められるためには、民法で定められた要件を満たす必要があります。

時効取得については、民法で以下のように規定されています。

長期の時効取得

20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

短期の時効取得

10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

20年の時効取得の場合、他人の土地であることを知っていたとしても、20年間占有すれば土地の所有権を取得できます。一方、占有している土地が自分の土地であると信じていた場合には、10年間占有することで、その土地の所有権を取得できます。

共通する要件は、「所有の意思をもって平穏かつ公然と占有を開始し、その時点から一定期間継続して占有していること」です。

以下では、時効取得の各要件について解説していきます。

要件1.所有の意思

時効取得の要件を充たすためには、その土地を所有する意思を持って占有している事実が必要です。

所有の意思を持っているかどうかは、占有を始めた原因に基づき外形的に判断されます。

例えば、その土地を賃貸借契約や使用貸借契約(無償で土地を使用する契約)を理由に使用を開始した場合、借主である以上は所有の意思を認められません。

いくら「自分の土地にしたい」と思っていたとしても、占有を開始させた契約の性質から、自主占有は否定されます。

関連記事|固定資産税を払わないと時効取得できない?他主占有と時効を解説

要件2.平穏かつ公然と占有していること

他人の物を時効取得するためには、平穏かつ公然と占有することが必要です。

「平穏」とは、暴力や脅迫などの行為を用いていないこと 、「公然」とは、外部の人間に隠すことなく土地を占有していること を意味します。

暴力や脅迫などを用いて強引に土地を占有していたり、占有している事実を隠ぺいしていたりする場合は、 時効取得の要件を満たしません。

さらに、平穏かつ公然と占有を開始するだけでなく、占有期間中もその状況を維持する必要があります。

ただし、平穏かつ公然の占有については、占有の事実を証明することで推定されます(民法186条)。

| 第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。 |

要件3.占有の継続

時効取得のためには、10年または20年間占有を継続している事実を証明しなければなりません。

善意無過失であれば占有期間は10年、悪意または有過失であれば占有期間は20年になります。

ですから、占有の始期である出発時に占有している事実と、そこを起点に10年または20年経過した時点で占有している事実を証明できれば、占有開始の時から時効期間の経過時点まで占有を続けていたと推定されます。

起算点

時効の起算点は、その土地の占有を開始した時点です。その占有開始時点は、たとえ占有期間が長期に及んでいたとしても「任意に選択はできない」と理解されています。

占有開始時点については、短くても10年から20年前に占有していたことを証明しなければなりません。

建物の建築=占有開始(建築時に占有を始めた)

建物が隣地の一部に越境して建築されているような場合には、建物の建築時が占有開始時点となり得ます。

このケースでは、隣地との境界確定に関連して問題となることが少なくありません。そのため、建物の登記や建物図面などを根拠に占有の開始を証明します。

あなたの土地の隣に家が建つ場合には、「土地の時効取得」を主張されないために、土地の境界を越えた建築物を決して容認してはなりません。

関連記事:時効取得されないためには?時効取得を阻止するための対策を解説します

建物の建築後に施設を設置=設置時点から占有開始(建築時が占有の開始ではない)

建物の建築後に他人の土地を物置や駐車場として占有を開始した場合、建物の建築=占有開始ではないため、別個に占有の開始を証明しなければなりません。

この場合には、物置の購入明細、駐車場利用に必要なアスファルトの敷設、空中写真、利用状況が分かる写真などの客観的な資料を収集して、占有開始を証明していきます。

ただし、占有の開始時の状況は遥か昔のことであるケースも多いため、その当時の資料が既に散逸してしまっていることもあります。

他人の土地に越境して車庫を建造し時効取得が成立した事例

他人の土地に越境して建てられた車庫の占有期間を証明して、時効取得が成立した事例があります。この事例では、車庫の購入明細、空中写真、車庫が映り込んでいる家族写真を証拠として提出することにより、土地の占有を開始した時期が証明可能になりました。

その結果、土地の時効取得を求める当方の請求が認められて裁判上の和解が成立しました。

| Tips! 空中写真については、Googleマップを利用して過去の空中写真を収集する方法もあります。 ただし、Googleマップで確認できる過去の空中写真は、一部の都心部や住宅街に限られていますし、また、過去の写真を確認できても、多くの場合、何十年も前のものは見られない場合がほとんどですません。 そこで、昭和時代の古い空中写真を見るために、国土地理院の地図・空中写真閲覧サービスを利用することがあります。 |

占有期間の合算

場合によっては、前の占有者の占有期間も合算することができます。

例えば、占有開始時点の建物の所有者が他界し、その相続人が建物を相続した場合や建物の所有者が第三者に対してその建物を売却したような場合です。このように、占有を承継した場合、前の所有者の占有期間を合算して時効を主張できます。

| 占有の承継例 Zさんの土地にAさんが建物を建てて占有を開始しました。その後、Aさんが他界してBさんが建物を相続します。最後に、Bさんがこの建物をCさんに売却したとします。 この場合、CさんはZさんに対して、Cさん自身が購入してからの占有期間だけを主張することもでき、AさんとBさんの占有期間まで遡って占有を主張することもできます。 |

善意無過失とは何か?

善意無過失とは、自己の土地であると信じたことに過失がない状況です。短期の時効取得の場合、善意無過失で占有を開始させた事実が必要です。

ここでいう「善意」とは、他人に対する親切心や好意という一般的な意味とは異なります。

法律的な意味合いでの善意とは、知らないで犯した過失であり、土地の時効取得においては他に所有者がいるとは知らないで「自分の土地である」と信じることです。

「無過失」とは、自分の土地であると信じたことに正当な理由があり、落ち度がない場合をいいます。

反対に、自分の土地と信じたことに落ち度がある場合は「有過失」となり、その土地が他人のものであると知っていた場合は「悪意」とされます。

土地を占有している人は、その土地を善意で占有していると推定されます。そのため、土地の占有者は、無過失であることの立証が必要です。

長期の時効取得は自分の土地ではないことを知っている場合ですから、そもそも善意無過失を要件として求められません。

土地の一部でも時効取得ができる

通常、土地の所有権は一筆の土地を対象に成立します。

しかし、一筆の土地全部ではなく、その一部であっても時効取得ができます。

ただし、その一部を「占有していた」と主張するためには、他者が自由に出入りできない程度に排他的に土地の一部を支配している必要があります。

一筆の土地を取得するための登記手続き

土地の一筆を時効取得する場合、時効取得するその一部分をそれ以外の部分から分筆登記をしなければなりません。

土地の所有者が登記手続きに協力してくれれば、問題なく分筆登記を進められますが、所有者の損失となる手続きに協力してもらうのは非常に難しいでしょう。そのようなときにこそ弁護士が活躍します。法的な専門知識を有している弁護士が交渉した方が、登記申請に協力いただける可能性は高くなります。

土地の所有者が協力しない場合には、訴訟を提起して裁判所による判決を得る必要があります。裁判では高度な専門知識が求められ、裁判所に出廷するために毎回スケジュールを調整するのも大変ですから、弁護士に任せるのが最も良い方法です。

土地の一部の時効取得を認める判決を得られれば、所有者に代わって分筆登記を申請できます。

相続財産を時効取得することは難しい

土地を所有している親や親族が亡くなった後、長年にわたって自分の物であると信じて占有してきた場合でも相続財産の時効取得は原則として認められません。他の相続人の存在を認識している以上、自主占有が認められにくいからです。

相続人が複数存在する場合は自主占有と判断されにくい

遺産分割未了で遺産共有状態であれば、自主占有が否定されるのが原則です。

遺産分割が未了であれば、遺産は他の相続人と共有状態にあります。つまり、他の相続人と共有する土地を、他の相続人のために管理していることになります。

そのため、相続人が複数存在する場合は、長期間占有していたとしても、遺産分割協議を実施し、最終的な取得者を決定しない限り、遺産共有状態である以上、所有の意思があると判断されません。

よって、遺産分割未了であれば、他主占有であるため時効取得をできないのが原則です。

自主占有が認められる場合

遺産分割が未了であっても、自主占有が認められる場合があります。具体的には、自身に単独の所有権があると信じざるを得ない合理的な事情がある場合には、例外的に自主占有が認められます。

ただし、最高裁判所の判例やその他の先例を見ていると、相続人の占有が自主占有と認められるためには、かなり厳しい条件を満たすことが必要となるでしょう。土地を長年にわたって占有してきた事実だけでは、自主占有と認定されることは難しいと考えられます。

| 相続財産を自主占有するケース |

|

・被相続人から生前贈与や売買により土地を取得したと信じていた |

時効取得の実例を紹介

時効取得の事例はさまざまあり、事例によって異なる争点が存在しています。事例に応じた適切な解決を実現するために、時効取得の実例を参照することは大切です。

そこで、時効取得に関する相談事例を紹介します。

時効取得完成前もしくは完成後に第三者が現れたケース

よくある相談事例として、第三者が隣地を購入したために隣地の測量をしたところ、相談者の土地が越境していることが新たに判明し、隣地購入者の第三者から、越境を解消するように求められているケースです。

既に時効期間の10年または20年を経過しているために、時効取得が認められると一見思ってしまうでしょう。後述するとおり、隣地の第三者が時効期間の経過後に土地を購入している場合、越境部分について先に不動産登記をした方が優先されることになります。

ただし、通常、第三者が隣地を購入している場合には、既に第三者が越境部分も含めた土地の登記を備えていることがほとんどです。そうなると、相談者(越境している方)が、隣地を取得した第三者に劣後してしまい、時効取得を主張できなくなります。

国有地・公有地を自分の土地の一部だと思っていたケース

国有地・公有地を長年使用していることを理由に、その土地を時効取得したいという相談も非常に多くあります。例えば、公有地として登記されている道や空き地を長期間にわたって占有しているようなケースです。

しかし、公有地は原則として時効取得の対象にはなりません。そのため、長期間占有したとしても、時効により公有地の所有権を取得することは出来ません。ただし、例外的に自主占有を開始させた時までに、その公有地が公用廃止となっている場合には、例外的に時効取得することが可能です。

相続財産の裁判例

大阪高等裁判所平成29年12月21日

【事案】

- 相続人の1人である原告が本件土地上に建物を建築した

- 第三者に賃貸して収益を全額取得してきた

- 他の相続人は異議を述べなかった

- 原告は本件土地の固定資産税・都市計画税を京都市に全額納付していた

【判決】

- 本件土地に建物を建築して、その敷地に対する独占的な占有を開始したという事実があっても、そのことから当然に、当該占有開始時に土地の占有権原が当然に自主占有になったということはできない

- 本件建物の建築を機に、自らが本件土地の所有者であることを伝えたと裏付ける証拠もない

以上を理由に、本件建物の建築日を起算点とする時効取得の主張は理由がない

最高裁昭和47年9月8日

- 家督相続により他の相続人は相続しているとは考えず、自己が単独で相続したと誤信

- 土地の収益を全て自己の手に収めた

- 公租公課も自己名義で納めた

- 他の相続人は全く関心を寄せず、異議を述べなかった

以上を理由に、本件土地を自主占有してきたものというべき

最高裁昭和昭和54年4月17日

他に共同相続人がいることを知りながら、あえて共同相続人の承諾を得ることなく虚偽の相続放棄の申述をすることによって本件不動産の単独名義の相続登記をしたものであるから、単独の自主占有の成立を疑わせる事実があると判断し、自主占有を否定しました。

時効取得するための手続き

時効取得の条件を満たす場合に必要なプロセスを解説します。

長期間にわたって占有すれば、自動的に時効取得できるわけではありません。時機を逸してしまうと、時効取得を主張できなくなるため、気を付けましょう。

1.時効の援用

占有を継続させれば、自動的に時効取得できるわけではありません。取得時効の要件を満たした上で、占有者が時効の援用をすることで、初めて所有権の取得を主張できます。

時効の援用とは、時効によって生じる利益を受けようとする意思表示です。時効の援用は口頭でも行えますが、口頭の場合には、いつ、どのような内容の意思表示をしたのかを事後に証明するのが難しくなります。

そのため、時効の援用をする場合は「内容証明郵便」により意思表示をするべきでしょう。

2.訴訟手続き

時効の援用後、相手方が登記手続きに協力しない場合には、訴訟手続きを進めていくしかありません。訴訟手続きの結果、時効取得を認める判決や裁判上の和解があれば、その他の共同相続人の同意を得ることなく単独で登記申請を進めることができます。

訴訟手続の審理

時効取得を求める人は、所有権の取得を確認する訴訟を提起した上で、時効取得の条件を満たしていることを主張し、証明していくことが必要です。

双方が主張立証を尽くした段階で、裁判官から和解勧告が行われるのが通例です。裁判官の和解勧告により和解が成立すれば、訴訟は終結します。裁判上の和解により、時効取得の登記手続を行うことができます。

判決手続

裁判官の和解の提案を受けても和解が成立しなければ、証人尋問(当事者尋問)を行うことになります。証人尋問の後に判決手続となり、裁判所による終局的な判断が示されます。

判決を受け取った日の翌日から2週間が経過するまでに控訴しなければ、判決は確定します。時効取得を認める判決であれば、確定判決により単独で登記手続を行うことができます。

公示送達による手続

土地名義人が所在不明であっても、公示送達の手続により時効取得を認める判決を得ることができます。

土地名義人が、時効取得の協議に応じない場合には、訴訟手続をするほかありません。訴訟手続を行う場合は、被告となる土地名義人に対して、訴状等の書類を送達します。そのため、土地名義人の住所や就業場所の住所を特定しなければなりません。

土地名義人が死亡している場合

土地名義人が存命であれば、登記上に記録されている土地名義人の住所を手掛かりに住民票を収集しますが、登記名義人が既に他界している場合は、住民票を収集できないことがあります。

登記名義人が死亡した時期が現時点から近い時期であれば、住民票の除票を収集できることがあるため、住民票の除票を手掛かりに土地名義人の相続人を調査します。相続人が特定できれば、土地名義人の相続人を被告として訴訟提起します。

しかし、登記名義人が何年も前に死亡している場合には、住民票の保存期間の経過により、登記名義人の住民票を収集できないことがあります。所有者の戸籍謄本や住民票を収集できる手段がなければ、所有者の相続人を特定して、その住所を調査できません。登記名義人の住民票や戸籍謄本を収集できなければ、登記名義人の住所等を特定できず、被告の住所地に訴状等の送達ができなくなります。

しかし、土地名義人の住所やその相続人が分からない場合でも、諦める必要はありません。次の項目で説明する「公示送達」という方法があります。

公示送達により進める

所有者やその相続人が分からない場合でも、「公示送達」という特別な手続きを利用することで、裁判手続きを進められます。公示送達を利用すれば、被告の住所地や就業場所が分からなかったとしても、裁判所の掲示板に訴状等を掲示することで、被告に対して訴状等を送達したものとみなされます。

公示送達を利用するには、登記名義人である被告の住所地や就業先の調査を尽くすことが必要です。調査の結果を記載した調査報告書を作成し、これを訴状に添付します。

公示送達による手続きの場合、所有者やその相続人が裁判に出席することはほぼありませんので、被告欠席の下で淡々と審理が進みます。通常は第一回期日で弁論が終結し、証拠をもって時効取得の要件を満たしているのであれば、後日、時効取得を認める判決が言い渡されます。

3.登記手続きを行う

時効の援用をしたとしても、当然、登記簿上に時効取得の内容が反映されるわけではありません。

時効取得により土地の所有権を取得したことを登記上に反映させるためには、登記権利者である時効取得者と、登記義務者である他の相続人が共同して登記申請する必要があります。

土地所有者・占有者以外に第三者が表れた場合の所有権

時効取得の実例の箇所でも触れたように、第三者が隣地を新たに購入したことで、隣地への越境と時効取得の問題が顕在化することはよくあります。

この時に問題となるのが、第三者との対抗問題です。つまり、第三者に対して、時効取得を主張することができるのか、それとも第三者から所有権の主張をされるのかということです。

この点は、時効完成前に第三者が登場したのか否かによって結論が変わります。

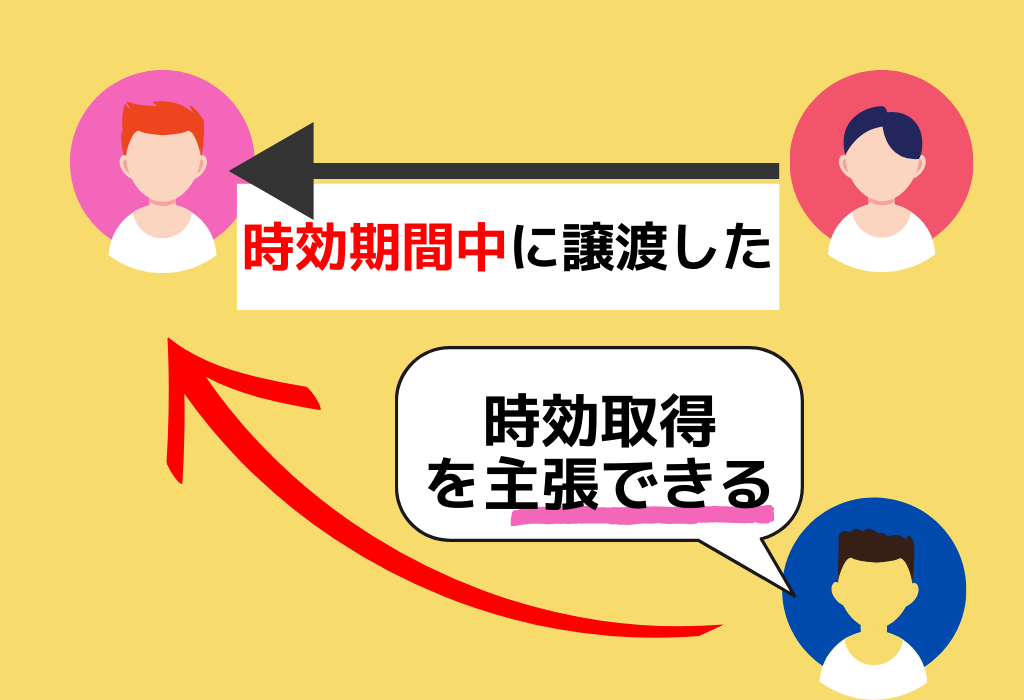

時効完成前に第三者が現れた場合

時効完成前に第三者が隣地の所有権を取得した場合、時効が完成した際に第三者に対して時効取得を主張することができます。つまり、時効完成前に所有権を取得した第三者は、対抗関係に立つ第三者ではなく「当事者」と考えられているため、登記を第三者よりも先に備える必要がありません。

例えば、Aの土地の一部をBが占有していたところ、時効期間が到来する前に、Aの土地を第三者Cが購入する場合です。この場合、Aの土地の一部についてBが所有権移転手続をしなくても、時効が完成すればCに対して時効取得を主張することができます。

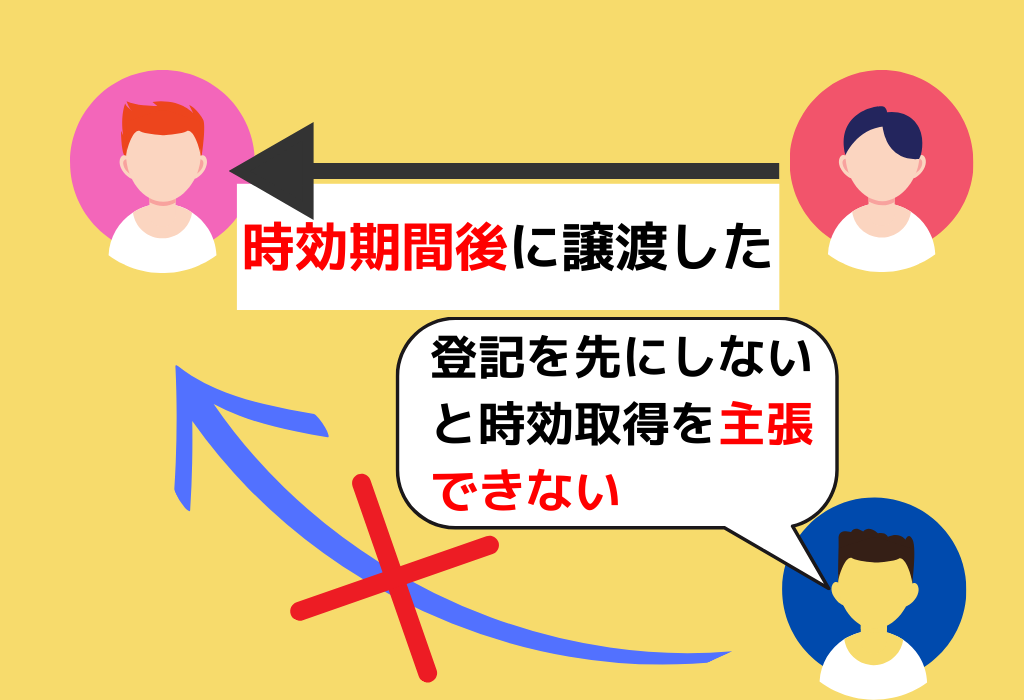

時効完成後に第三者が現れた場合

時効完成後に第三者が隣地の所有権を取得した場合、第三者よりも先に時効取得の登記を備えなければ、第三者に対して時効取得を主張することはできません。

時効完成前の第三者とは異なり、時効完成後の第三者は、対抗関係に立つ第三者(民法177条)となります。対抗関係に立つ第三者に対して、時効取得による所有権取得を主張するためには、その第三者よりも先に時効取得の対象となる土地の登記を備える必要があります。

例えば、Aの土地の一部をBが占有し続けて時効期間が到来した後、CがAの土地を購入した場合、BはCよりも先にAの土地の一部について登記を備えなければ時効取得を主張できません。

ただし、第三者Cが「背信的悪意者」に該当する場合は、登記なしでも時効取得による所有権の取得を主張できるとされています。

土地を時効取得する際にかかる費用

土地を時効取得する際にかかる費用は、下記の通りです。

- 登録免許税

- 不動産取得税

- 所得税・住民税(一時所得)

- 訴訟費用

登録免許税

登録免許税とは、不動産の登記手続きを行う際に必要となる税金です。定められた税率に固定資産税評価額を掛けた金額が、登録免許税となります。

税率は時効取得か相続かによって異なり、時効取得による土地の所有権移転登記手続きの場合は 2.0%、相続登記の場合は0.4%となります。

不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得した際に課税される税金です。

固定資産税評価額に税率4%を乗じた数値が、不動産取得税の課税額となります。ただし、現在は土地と住宅について、軽減税率の3%が適用されています。

所得税・住民税(一時所得)

土地・建物などを時効取得すると収入を得たとみなされ、一時所得として所得税・住民税が 課税されます。

課税対象となる一時所得は、以下のように計算されます。

| (時効援用した土地の時価-時効取得に直接要した費用-特別控除額)÷2 |

課税されるのは時効援用した年であり、時価も時効援用した時点の数値となります。

訴訟費用

裁判所へ訴訟を提起する場合は、訴訟費用が必要になります。訴訟費用とは、訴訟提起時に納付する収入印紙や郵便切手代等を指します。

訴訟費用は、勝訴すると以前の所有者に請求できますが、訴訟を提起する時点では原告側が支払う必要があります。弁護士費用はここに含まず、訴訟費用とは別で負担しなければなりません。

土地の固定資産税評価額によって、裁判所に納付する収入印紙額が計算されます。具体的には、土地の固定資産税評価額の4分の1の金額に所定の割合を掛けた金額が、貼用印紙代の金額となります。

| 訴額(単位:円) | 訴え提起時の手数料 |

| 100万 | 1万円 |

| 120万 | 1.1万円 |

| 140万 | 1.2万円 |

| 160万 | 1.3万円 |

| 180万 | 1.4万円 |

| 200万 | 1.5万円 |

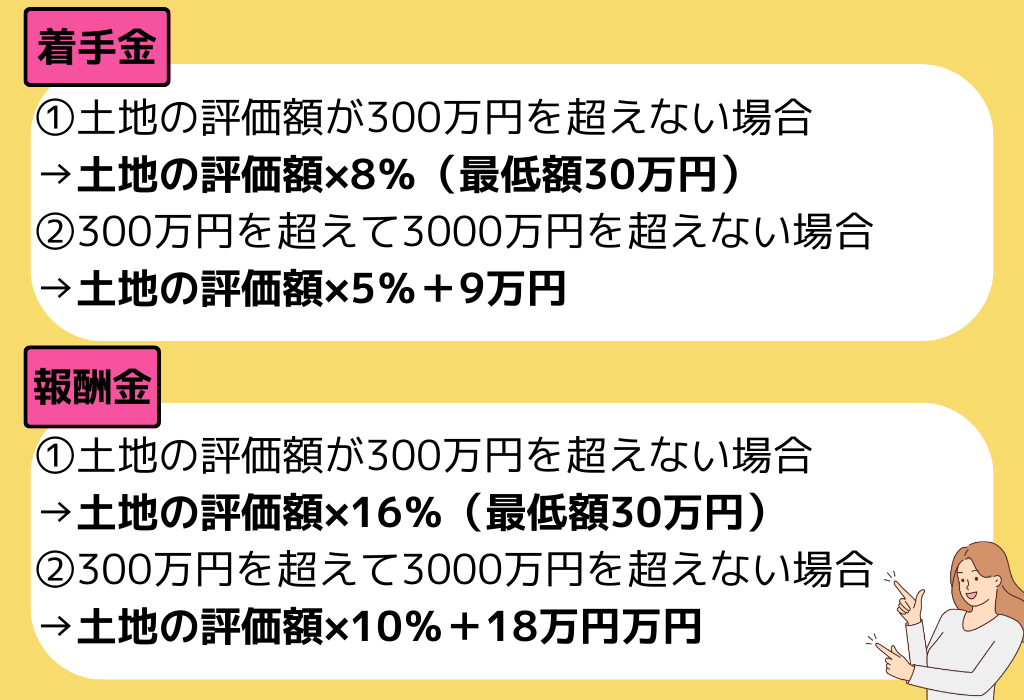

弁護士・司法書士への依頼費用

ご自身で登記手続や訴訟手続を行うことも不可能ではありませんが、専門的な知識を要するため、かなりの時間と労力を要します。そのため、弁護士や司法書士への依頼をしなければならないケースも少なくありません。

弁護士費用は、不動産の時価や固定資産評価額を基に計算されるケースが多く、当事務所では以下の費用体系で着手金と報酬金を計算しています。

なお、司法書士が対応できるのは書類の収集・作成や登記申請、140万円以下の少額の事案です。つまり、少額の事案ではない限り、弁護士しか訴訟手続や交渉手続を受任することができません。

時効取得に関して土地の所有者が注意すべき点

時効取得に関して、土地の所有者が注意すべき点について説明します。

建物の建設工事や増改築工事により、隣家の塀やブロックが自身の敷地まで越境している場合、この状態を10年または20年経過すると、越境部分が時効取得をされるおそれがあります。つまり、その越境部分の土地の所有権を失いかねないため、隣地が建設工事等を行う場合には越境の有無に注視するべきでしょう。土地の越境が確認できる場合には、速やかに越境部分の除去を請求します。

さらに、自身の別荘を他人が権限なく長年占有している場合も、時効取得が成立する可能性があります。無権限の占有を防ぐためにも、不動産を適切に管理するように心がけましょう。複数の不動産を保有していて不動産の管理が難しい場合は、管理会社に委任することも検討してください。

土地の所有者が時効取得を阻止するには

土地の所有者が時効取得を阻止する方法について解説します。

時効取得を阻止するためには、時効期間の満了前に土地の明け渡しを求めるのが最も重要です。時効の完成前に土地の占有を察知すれば、訴訟提起をして時効の更新をさせましょう。

また、時効取得の要件を満たしていないことを主張すれば、時効取得を阻止できます。特に、占有の性質が自主占有ではなく他主占有であることの反論は効果的です。

時効取得の問題は弁護士に相談しよう

土地の時効取得では、土地の占有開始時点で土地を占有していたことを証明しなければなりません。

しかし、その証拠の収集が思うようにできないケースは多々あります。占有開始の証拠には、さまざまなものが想定できます。

時効取得でお悩みの方は、まず弁護士に相談してみましょう。法的な問題において弁護士は強力な味方です。弁護士に依頼すると、次のようなメリットを得られます。

| 弁護士に依頼する5つのメリット |

|

難波みなみ法律事務所では、初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所・お電話・Zoomなど、ご都合の良い方法でお受けしています。

お気軽にご相談ください。

【対応地域】

- 大阪府全域(大阪市・大阪難波など)

- 奈良県

- 和歌山県

- 滋賀県

- その他関西エリア