オーナーから賃貸借契約を終了させる時に問題となるのが、『正当事由』。

賃貸借契約において、その建物が老朽化している場合、その老朽化のみを理由にして正当事由を充たすことができるのか?

結論としては「難しい」ですが、適切な準備をすれば「可能」です。

今回のコラムでは、賃貸借契約における正当事由と建物の老朽化が正当事由に与える影響について解説します。

賃貸借契約を終了させるためには

賃貸借契約を終了させるためには、以下の方法が挙げられます。

| 借主の義務違反を理由に契約を解除する 借主との合意で解除する 更新を拒絶する 中途解約をする |

このうち更新拒絶と中途解約をするためには、正当な事由があるなどの各条件を満たすことが必要です。

賃貸借契約の更新拒絶の要件

賃貸借契約の期間満了時に契約の更新を拒否することで、賃貸借契約を終了させることができます。

異議を述べる

借地の場合、借地権の存続期間が満了する際、貸主が更新に対して遅滞なく異議を述べることで契約を終了させることができます。

また、借主が貸主に対して更新を求める意思表示をしなかったとしても、土地の使用を継続させている場合においても、これに対して遅滞なく異議を述べることで契約を終了させることができます。

ただし、更新に際して建物が滅失するなどして存在しない場合には、借主は、貸主と合意しない限り、更新を求めることができません。

正当な事由が必要

しかし、ただ異議を述べれば契約を終了させることができるとなると、借主の地位があまりにも不安定になってしまいます。

そのため、貸主による異議には、正当な事由があることを要します。

中途解約するためには

貸主が、建物の賃貸借契約を契約期間中に中途解約することで契約を終了させることができます。

しかし、いつでも自由に賃貸契約を貸主によって解除されてしまうと、借主に大きな損害が生じてしまいます。

そこで、中途解約するためには、契約書等の文書に中途解約できることが定められていることに加え、中途解約することに正当な理由があることが必要となります。

正当事由とは?

更新拒絶や中途解約のいずれにおいても、契約を終了させる「正当事由」が求められます。

正当事由とは、賃貸借契約を終了させて建物の明け渡しを認めることが社会通念に照らし妥当といえる理由をいいます。

正当事由の有無は、当事者やその利害関係者の様々な事情を総合的に考慮して判断されます。

正当事由の判断

正当事由の有無を判断するにあたり、様々な事情を考慮します。

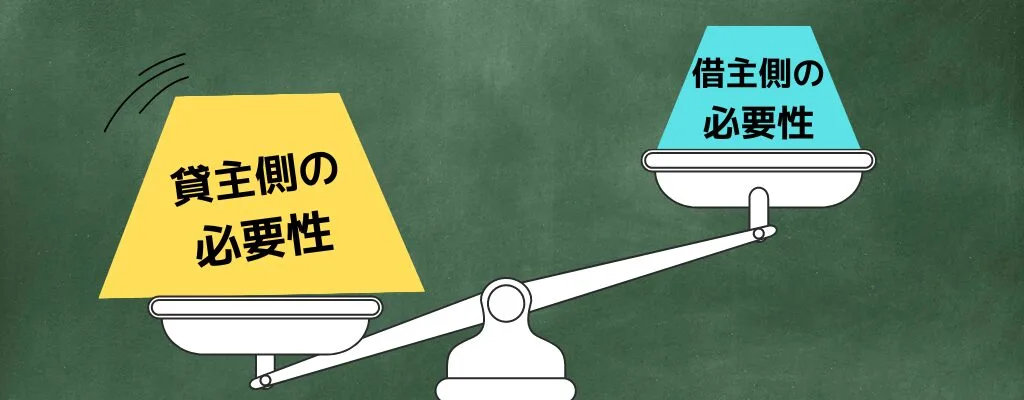

まず基本となる事情が、貸主の建物を使用する必要性と借主の建物を使用する必要性です。

この基本となる双方の建物使用の必要性を天秤にかけます。

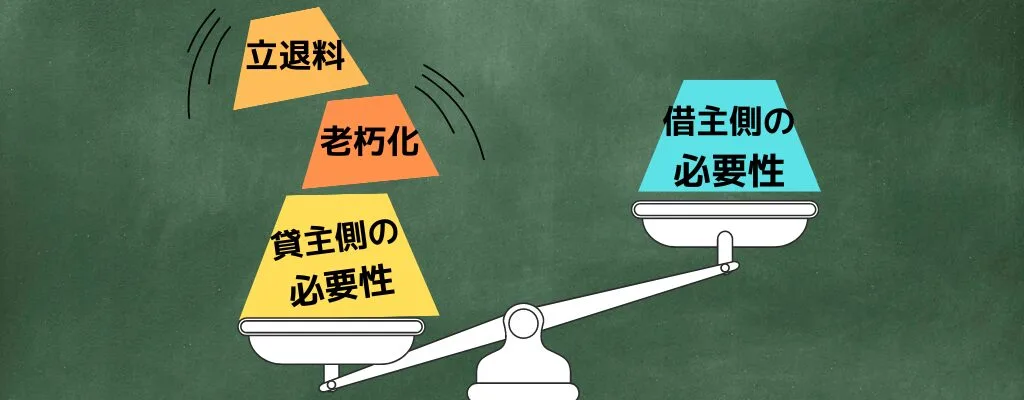

建物使用の必要性の判断だけでは、正当事由の有無を決めきれない場合には、建物の老朽化やその他の事情も含めて判断します。

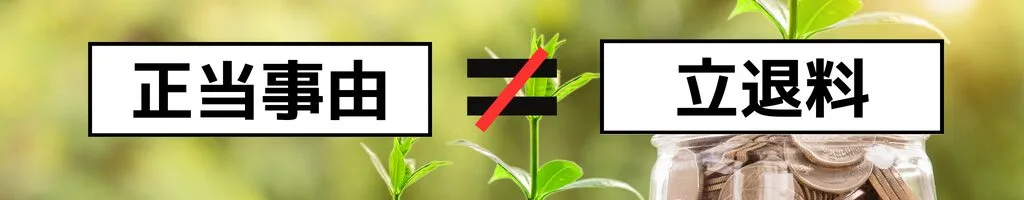

建物使用の必要性とその他の事情を考慮してもなお、正当事由が十分に満たない場合に、不足する正当事由を補強するため、貸主が立退料を支払うことがあります。

ただ、立退料さえ払えば正当事由を満たすというわけではありませんので注意してください。

貸主の建物使用の必要性(老朽化による建替え)

貸主が借家を使用する必要性がなければ、正当事由は満たされません。建物使用の必要性があっても、その必要性の程度が小さい場合には、いくら立退料を支払っても、正当事由は認められません。

自ら使用する場合

貸主の建物使用の必要性の典型的なものは、貸主自らがその建物に居住したり営業したりする必要性です。

貸主自身だけでなくその親族、従業員、 また、貸主と関係がある第三者が使用 する必要性も考慮されます。

土地の有効活用(建物の老朽化)

我が国では、阪神大震災(平成7年)、新潟県中越地震(平成16年)、東日本大震災(平成23年)、熊本地震(平成28年)などの災害を数多く経験し、建物の耐久性・安全性に対する社会的な要請が非常に強いです。

そのため、建物の安全性を確保することは建物所有者としての責務といえます。

そこで、建物が老朽化しているため、安全性の確保できる建物に建て替える場合や共同住宅等を建築して土地の有効活用を図る場合も建物利用の必要性に含まれます。

しかし、抽象的な必要性では十分ではなく、現実的で、かつ、具体的な建築計画まで策定していることが求められます。

建物の老朽化の程度、建築計画の具体性、立退料の提示の有無やその金額を踏まえながら、正当事由の有無を判断します。

ただ、建物の建替えの場合では、高額な立退料の支払いを求めるケースが非常に多いです。

東京地裁平成20年4月23日

昭和4年頃に建てられた木造3階建てのアパートについて、貸主の目的は自ら建物を使用するものではなく、不動産を有効利用するものであるところ、このような利用方法を営利を追求する企業として合理的なものとして肯認することができると判断しました。

東京地裁平成9年2月24日

貸主が本件ビル新築計画の完成に必要な能力を有している限り、正当事由の存在を認めるのが妥当な事案であることは明らかであるけれども、本件ビル新築計画を完成する能力を有することについては、多大の疑義が残るものと言わざるを得ないとして、正当事由を否定しました。

東京地判平成3年11月26日

本件建物が既に建築後60余年を経過し、老朽化が著しいばかりか、地盤崩壊等の危険性すらあること、貸主が本件建物を取り壊して今後の生活の基盤となる新しいビルを建築する必要性が高いと認められること、借主は本件建物を住居としては使用してないこと等を踏まえて正当事由を認めました。

老朽化の原因が貸主にある場合

貸主は、借主の使用目的を達成させるために、建物を修繕する義務を負っています。

しかし、貸主が、この修繕義務を怠ったことにより建物の老朽化を進行させた場合にまで正当事由を認めることは借主にあまりに酷です。

そこで、いくら建物が老朽化しているとしても、その老朽化の原因が貸主の管理運営上の問題による場合や貸主の修繕義務の不履行による場合には、正当事由が否定されることがあります。

東京地裁平成22年9月30日

建物の建替えの必要性は、 仮に認められるとしても、構造上の必要な措置が施されることなく3階部分が増築され、地上階の壁や筋交い等が一部除去されるなどしたことに起因するものであるから、これをもって本件賃貸借契約の 更新拒絶の正当事由を認めるのは相当でない、としています。

借主の建物使用の必要性について

借主においても、建物使用の必要性がどの程度あるのかが問題となります。

建物が老朽化しているため、借主が現在建物を使用しておらず、今後も使用する計画がない場合には、正当事由が認められるでしょう。

ただ、借主に建物使用の必要性が小さい、あるいは、ない場合でも、貸主側に建物使用の必要性がなければ正当事由は認められません。

正当事由の補充する事情

建物使用の必要性をベースとしつつ、その他の事情も補充的要素として考慮します。

例えば、これまでの賃貸借に関する経過、建物の現況、立退料といった事情が含まれます。

建物の現況

建物の現況とは、建物それ自体が老朽化しているため、建物が老朽化しているため、建替えや改築が必要な状況を指します。

立退料

立退料は、正当事由が完全に満たされているわけではない場合、金銭の支払いによって借主の経済的な不利益を補填することで正当事由を満たすものです。

建物の老朽化が激しく、建物としての利用価値がないような場合であれば、立退料の支払いは必要ありません。

しかし、そこまで老朽化が進行しているケースは非常に稀です。老朽化していたとしても、建物利用の必要性の程度に応じて、立退料の支払いを求められることが多いでしょう。

立退料の算出方法

立退料の算出方法にはいくつかの種類があります。

・明渡しに伴って生じる移転実費・損失補償から算出する手法

・借家権価格を基礎に立退料を導く手法

・借家権価格に移転実費・損失補償を加算して算出する方法です。

・現行賃料と転居先の賃料の差額2年分

借家権価格とは、「更地価格×借地権割合×借家権割合=借家権価格」という計算式で算出します。

更地価格と借地権割合は、国税庁の路線価図で確認することができます。借家権割合は、30%とされています。

▶建物明渡調停に関する裁判所の書式はこちら

借地上の建物が老朽化している場合

賃貸借契約が建物ではなく土地の借地契約である場合、借地上の建物の老朽化が更新拒絶の正当事由を充たす理由となるかが問題となります。

貸主側に土地を使用する必要性が一定程度あることを前提として、土地使用の必要性のみでは十分な判断ができない場合には、借地上の建物の状況を判断要素として補完されることがあります。

具体的な事例を見ながら解説していきます。

① 東京地判平15年11月25日

土地使用の必要性

貸主

駐車場として利用している隣接地と借地とを一体にして、その土地全体を駐車場として利用したい

借主

以下のとおり、借主に土地を使用する必要性がない。

- 借地上の建物は賃貸目的で建築されたが、その全室が空室であり、賃料収入を得ていない

- 今後、 大規模修繕や建替えをして再び賃料確保をしたり、自ら自宅 として居住する等、 借地を使用する予定はない

- 借主は既に住まいを確保している

借地上の建物の状況

借地上の建物が老朽化している。

老朽化の程度は、大規模な修繕が必要であり、 現状のままでは賃貸や居住に適さない状態。

結論

貸主側の土地使用の必要性はそれほど高くありません。

しかし、現在、建物の利用がなされていないこと、建物が老朽化しており賃貸や居住に適さないこと等を理由に借主側の土地使用の必要性がないことから、正当事由は満たされるとしました。

②東京高判昭和53年12月8日

土地使用の必要性

貸主

強い自己使用の必要性まではない

借主

借地上の建物に夫婦と男子16歳の三人家族が居住している

借主には相続した借地上の建物と借地権のほかには見るべき資産はなく、明渡しを求められても移転先がない。

借地上の建物の状況

借地上の建物はかなり老朽化しているものの、居住に格別の支障がある状況ではない

立退料

貸主は金3,000万円の立退料の提案をするも、不動産鑑定士によれば、本件借地の借地権価格は合計金1億 333万2,000円の高額となる旨の評価もなされている。

結論

借主家族の借地上の建物に居住し続ける必要性が高いこと、借主に十分な資産がないことから土地使用の必要性は貸主のそれよりも高く、借地上の建物は老朽化していても居住に支障もないことから、正当事由は備わっていないと判断しました。

③ 東京高判平12年4月20日

土地使用の必要性

貸主

特定有料賃貸住宅制度を利用して総戸数 25戸のマンションを建築する計画を有している

借主

本件土地上の各建物において現在のままの生活を継続することを強く希望している

借地上の建物の状況

契約が締結してから既に80年もの長期間が経過している

借地上の各建物も築後35年から80年とかなり老朽化している

結論

土地使用の必要性だけでは更新を拒絶する正当な事由があるとは言えないものの、建物の老朽化の状況や貸主が申し出ている立退料1493万円を踏まえると正当な事由が備わると判断しました。なお、裁判所は立退料として1800万円を認定しています。

④東京地判平25年1月25日

土地使用の必要性

貸主

以下のとおり、借地を自己使用する高度の必要性が認められる。

- 貸主は大学等を運営する法人であるところ、大学及び大学病院関連施設が不足していること

- これら施設は築40年以上経過し、耐震性に問題のある老朽化建物であること

- 大学施設の建替中に借地を利用する必要が高いこと

借主

- 借主は、借地上の建物を自宅兼うどん店として使用している

- 借主の年齢は69歳

- 売り上げが近年減少傾向にある

- 借地上の建物の築年数は42年に達している

以上を踏まえて借主の土地使用の必要性には限界がある

結論

土地使用の必要性は借主よりも貸主の方がやや上回る。

しかし、借地を明け渡すことで、借主は自宅だけでなく生計の途を失うことになり、借主に対する影響は甚大である。

そこで、借主に対して、 十分な立退料(2000万円)の支払がなされることで、正当事由が備わると判断

⑤ 東京高判昭和59年11月8日

土地使用の必要性

貸主

借地を使用して病院兼居宅又は日照のみを目的とする住居を建築する。

借主

借地上の建物を常時居住して使用することはなく、これとは別の住居を生活の本拠としている。

夫が死亡後も借地上の建物を生活の本拠とすることはなかった。

現在の住居のほか更地を所有していること

建物の老朽化について

借地上の建物の賃貸借契約に関して裁判上の和解が成立している。

和解成立当時から、借地上の建物は空家同然で近隣者から衛生上・防火上の苦情がなされていた。

そのため、和解の内容には、借地を通常の建物所有のための用法に従って使用し、火災及び衛生上の非難を近隣から受けないようにする旨が定められている。

借地上の建物の状況は、かなり老朽化しており、物置同然の状態で、人が現に居住している様子は窺われない状態であった。

結論

貸主が土地を利用する必要性は、借主のそれよりも明らかに大きいことから、更新拒絶には正当な理由がある。

朽廃(きゅうはい)による借地契約の終了

土地を目的物とする借地契約について、その借地上の建物が老朽化したことで、借地契約が終了する場合があります。

ただ、建物の老朽化があれば、全て契約が終了するものではありません。建物が朽廃していること、借地契約が平成4年8月以前の旧借地法が適用されることが必要となります。

平成4年8月よりも前の契約であること

平成4年8月1日よりも前に締結している土地の賃貸契約の場合、借地法という法律が一部適用されます。なお、借家の場合には、借地のような朽廃という概念はありません。

この借地法2条1項但書において、借地上の建物が朽廃すれば契約が終了すると規定されています。

全て漢字とカタカナで記載されているため、非常に読みにくいですが、借地法2条1項は以下のとおりです。

| 旧借地法第二条 借地権ノ存続期間ハ石造、土造、煉瓦造又ハ之ニ類スル堅固ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ六十年、其ノ他ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ三十年トス 但シ建物カ此ノ期間満了前朽廃シタルトキハ借地権ハ之ニ因リテ消滅ス |

平成4年8月1日以降の契約には適用されない

平成4年8月1日以降に成立した借地契約については、さきほどの借地法ではなく、借地借家法(しゃくちしゃっかほう)という法律が適用されます。

借地借家法には、借地法のような建物の朽廃に関する規定はありません。

そのため、たとえ借地上の建物がボロボロになり朽廃を理由に契約が終了することはありません。

朽廃とは何か?

朽廃とは、建物が既に建物としての効用を全うすることができない程度に腐朽した場合あるいは建物としての社会的、経済的効用を失うに至った場合と解されています。

分かりにくいですが、簡単に言うと建物としてもはや利用できない程に老朽化している状況です。

そのため、建物の一部のみが腐食しているだけでは、朽廃とは言えず、建物全体が建物としての利用価値が無くなった状態といえる必要があります。

期間の合意があれば朽廃でも終了しない

旧借地法では、借地上の建物の種類に応じて、契約期間が規定されていました。

例えば、堅固建物であれば60年、非堅固建物であれば30年とされています。

堅固建物には、鉄筋・鉄骨コンクリート造の建物、非堅固建物には、木造建物や軽量鉄筋・鉄骨コンクリート造の建物を含みます。

仮に、契約当初、契約期間を上記の期間よりも長い期間とする合意をした場合、その合意をした期間よりも前に建物が朽廃しても、借地権は消滅しません。

滅失の場合には終了しない

自然災害などで建物が倒壊した場合は朽廃には当たりませんので注意して下さい。

朽廃はあくまでも時間の経過により建物がボロボロになった状況を指すからです。

建物が滅失した場合には、借地契約は終了しません。

借主が大修繕を行った場合

借主が借地上の建物を、貸主に無断で大規模な修繕を行い、その結果、建物が朽廃する時期が先送りとなった場合です。

この場合、大規模修繕がなければ朽廃となっていると考えられる時期に借地権は消滅すると考えられています。

他方で、貸主の承諾を得ている場合には、朽廃すると考えられる時期が来ても借地権は消滅しないと考えられています。

建物明渡の問題は弁護士に相談しよう

建物の老朽化を理由とした更新拒絶や解約申入は、老朽化の程度、建替計画の有無や具体性、建物使用の必要性の程度等を総合的に考慮することが必要です。

更新拒絶にあたっては、十分な準備が必要です。

更新拒絶により契約を終了させたい方は、まずは弁護士に相談してみましょう。

お気軽にご相談ください。

初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。

お気軽にご相談ください。