離婚に際して決められる子どもの親権とその養育費。

養育費を一度決めてしまうと、最後まで変更できないわけではありません。収入の増減や子どもの養育状況に変化により養育費を減額させる必要が生じます。

しかし、微々たる変化や合意時に想定されていた事情の変更を理由に養育費を安易に減額できてしまうと、子どもの生活状況が不安定となり子の福祉を害してしまいます。

そこで、離婚時に想定していなかった重大な事情が生じた場合には、養育費を増減させることができると考えれています。特に、父母が再婚したり、再婚相手と子どもが養子縁組した場合、養育費を減額させることができるだけの事情変更といえることが多いでしょう。

ただし、養育費の合意時点で既に再婚が決まっているような場合には、養育費の減額は難しいでしょう。

本記事では、再婚と養育費の減額について、弁護士が解説していきます。

養育費の減額ができる場合とは

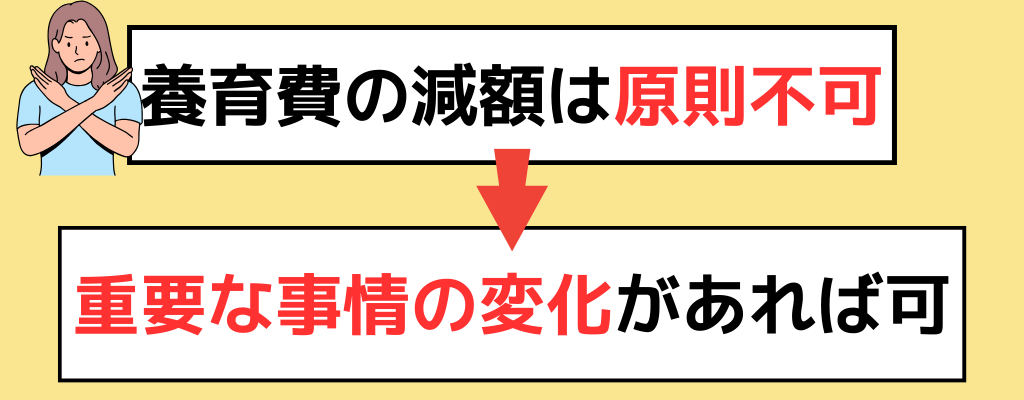

一度確定した養育費は、そう簡単には減額させることはできません。

調停や審判により養育費の内容が定められた場合、この調停や審判の内容は、確定判決と同じ効力を持ちます。また、公正証書であっても、強制執行を可能とする文言を含む場合には、判決と同様に執行力を持ちます。

そのため、一度決められた養育費の金額を減額できないのが原則です。

事情の変更があれば例外的に減額できる

離婚当時、予期していなかった事情の変更が生じた場合には、例外的に養育費の減額が認められます。

つまり、離婚当時に予想していなかった事情が離婚後に生じ、離婚時に決めた養育費を維持することが相当ではなくなる事態が生じることがあります。

しかし、養育費の負担者や権利者にとって、その生活状況にほとんど影響を及ぼさないような軽微な事情の変更でも養育費を減額できるとなると、安定して養育費を受け取ることができなくなります。

そこで、養育費の減額は、養育費が決まった時点で、予想できなかった重要な事情の変更が生じる場合にすることができると考えられています。

そのため、軽微な事情の変更では減額されず、また、養育費が決まった時に予想できたような事情であれば、たとえ重要な事情であったとしても、減額の対象にはなりません。

養育費の計算方法

養育費の細かい金額を算出するためには、標準的な算定方式を用います。

簡易的な養育費の算定方法として、養育費算定表を用いる場合があります。養育費算定表を用いる場合ざっくりした金額しか導くことができません。

『6〜8万円の真ん中辺りなので、7万円前後』といった具合です。

しかし、細かい金額を算出したり、後述する『再婚+子供が増えた』ケースにおいて養育費を計算するような場合には、養育費算定表だけでは十分ではありません。

その場合には、基礎収入割合と生活費指数などを用いた計算方式により算出する必要があります。

| 養育費の計算式 ①義務者の基礎収入×②子供の生活費指数÷(子供と義務者の生活費指数の合計)×義務者の基礎収入/義務者と権利者の基礎収入の合計 |

基礎収入を計算する

養育費算定表では、給与所得であれは源泉徴収票等の支払金額を、事業所得であれば、申告書上の所得額に各控除額等を加減した金額を算定表に当てはめます。

しかし、細かい金額を算出する場合には、先程の総支給額や所得額に各控除額を加減した金額に基礎収入割合を掛けることで基礎収入というものを算出します。

例えば、養育費を支払う人がサラリーマンで給料をもらっており、源泉徴収票の支払金額が500万円の場合、210万円が基礎収入となります。

| 【計算式】 基礎収入:500万円×42%=210万円 |

生活費指数

基礎収入を計算できたら、次は生活費指数を用います。

生活費指数とは、成人が必要とする生活費を「100」とした場合に、子供が必要となる生活費の割合を定めたものです。

| 成人である親の生活費指数「100」 15歳未満の子の生活費指数「62」 15歳以上の子の生活費指数「85」 |

養育費を負担する親と子供の生活費指数の合計のうち子供の生活費指数が占める割合を基に養育費の金額を導き出します。

権利者の収入を考慮する

養育費を受け取る権利者にも収入がある場合には、その収入を考慮する必要があります。

基礎収入に生活費指数の割合を掛け算した後、義務者と権利者の基礎収入の合計額のうち、義務者の基礎収入が占める割合を掛けることで、義務者が負担するべき養育費の金額が算出されます。

| 【事案】 義務者の基礎収入が210万円 子供が10歳 養育費を貰う権利者の基礎収入が100万円の場合 【計算式】 210万円×62/162(100+62)=803,703円803,703円×210万円/310万円(権利者と義務者の基礎収入の合計)=54.4万円54.4万円÷12月=4.53万円 |

|

Tips!養育費の平均相場とは?

|

重要な事情の変更とは?

養育費を減額できる重要な事情の変化には、次の事情が挙げられます。それぞれの事情に応じて、養育費の減額が認められる場合を解説します。

| 重要な事情変更 |

|

・収入の大幅な変化 |

義務者の収入が減額した場合

これまでの養育費を維持できない程に大幅な収入の減少があれば、養育費の減額を求めることができます。

養育費は父母双方の収入によって算出されます。

そのため、養育費を支払う側の収入が減額したのであれば、養育費を計算する大前提に変化が生じたことになります。

しかし、養育費の決定時と比べて僅かな収入減だけでは減額の対象とはなりません。養育費の金額が2〜3割程減少するほどの収入額の減少があれば、重要な事情の変更と認定される可能性があります。

さらに、養育費を減額させるための収入額を操作したような場合には、収入の恣意的な操作であるとして、養育費の減額が認められない可能性があります。

ただ、収入の減少により養育費の減額が認められたとしても、監護親やその子供に不測の損害が生じないよう、算定表通りの金額よりも高い金額で認定されることがあります。

| 【参考 山口家審平成4年12月16日】 離婚調停後に義務者の収入が3分の1まで減少した上、再婚して2人の子供が産まれた事案において、義務者である父が受取人である母に対して、3人の子の養育費を減額調停申立てをしたところ、1人当たり3万5000円を3万円に減額された。 |

監護する親の収入が増加した場合

監護親の収入が増加したとしても、必ず養育費が減額されるわけではありません。

確かに、監護親の収入が増加したのであれば、養育費の算定基礎に変化が生じます。

しかし、養育費の合意時点で、専業主婦であった監護親が離婚後に定職に就くことは予期することができる場合もあります。

また、収入が増加したとしても、その収入がパート収入や非正規の収入であれば、長期にわたる安定的な収入といえるかは不確定な場合もあるでしょう。

そのため、監護親の収入増加が当事者間の公平を害する程度のものといえない限りは、養育費の減額は難しい場合が多いでしょう。

親が再婚した場合

子供の親が再婚した場合も、養育費が減額される可能性があります。

養育費の義務者が再婚した場合には、扶養対象が増えるため養育費の減額理由となります。また、権利者の親が再婚した場合にも、再婚相手と子供が養子縁組をすれば、養育費の減額の理由となります。

具体的な解説は後述します。

合意した養育費が高額である場合

養育費算定表と比較して、合意した養育費が不相当に高額であっても、それだけでは養育費の減額は認められません。

しかし、不相当に高額な養育費を負担し続けることで、義務者が最低限の生活すら維持できなくなる場合には、養育費の減額は認められる可能性があります。

ただ、高額の養育費を合意するに至った経緯や高額の養育費を一度でも合意した事実を踏まえて、養育費を減額したとしても、算定表や算定式で導かれる養育費に幾分か加算される場合があります。

| 【減額肯定例】東京家庭裁判所審判平成18年6月29日 ・合意した養育費の額が標準的な養育費の2倍の額 ・両親からの援助が期待できなくなったこと ・借入金の返済が必要となったこと |

| 【減額否定例】大阪高等裁判所平成19年7月17日 ・公正証書による合意から3年11か月が経過 ・当事者間の協議により標準的な算定式を用いずに養育費を合意している |

父母が再婚した場合の養育費の減額

父母が再婚した場合でも、必ず養育費が減額されるわけではありません。また、養育費の減額が認められるとしても、その計算方法は非常に複雑です。

父が再婚した場合と母が再婚した場合に分けて解説します。

父が再婚した場合

父は、再婚によって、その扶養対象が増えるため、養育費を減額できる可能性があります。

しかし、再婚相手に十分な収入がある場合にまで、養育費の金額を減額させる必要はありません。

そこで、再婚相手の収入の有無に応じて養育費が減額されるのかを検討していきます。

再婚相手が無収入である場合

再婚相手が無収入である場合です。たとえ、再婚相手が無収入であったとしても、働けるにも関わらず、働いていない場合にまで、再婚相手の収入をゼロとする必要はありません。

そこで、潜在的に収入を稼ぐことができる場合には、たとえ無収入であっても、年間120万円ほどの収入を認定することがあります。

他方で、既往症やその他心身の障がい、乳幼児の監護のために就労できない場合には、名実ともに無収入といえるでしょう。

再婚相手に稼動能力がない場合

再婚相手に潜在的な稼動能力がなければ、父は、自身の収入によって再婚相手を扶養しなければなりません。

そのため、再婚相手の生活費を踏まえて、養育費の金額を計算する必要があります。

まず、再婚相手の生活費指数も加算した上で、子供の生活費を算出します。再婚相手の生活費指数を加算することで、分母が大きくなり、その分、子供に充てられる生活費が少なくなっています。

| 子の生活費=父の基礎収入×子の生活費指数(62か85)÷(父の生活費指数100+再婚相手の生活費指数62+子の生活費指数) |

次に、子供の生活費に、父母の基礎収入に対する父の基礎収入の割合を掛けます。

| 養育費=子供の生活費×父の基礎収入÷父母の基礎収入の合計 |

この金額を12月で割ることで1か月あたりの養育費を算出できます。

| POINT! 子が10歳(生活費指数62)、父の基礎収入が200万円、母の基礎収入が50であり、再婚相手に収入がなく稼働能力もない事案 【子の生活費】 父の基礎収入×子の生活費指数62÷(父の生活費指数100+再婚相手の生活費指数62+子の生活費指数62) 200万円×62/224=553,571円 【負担すべき養育費】 553,571円×200/250=442,856円 442,856円÷12月=36,904円 |

再婚相手に収入がある場合

再婚相手に十分な収入がある場合には、再婚相手の生活費を考慮せずに養育費を計算します。

そのため、養育費の合意時点よりも、父母の収入状況に大きな変動がない限り、養育費の減額は認められにくいと考えます。

再婚相手の収入が低額である場合

再婚相手が無収入ではないとしても、その収入額が十分ではない場合、つまり、自身の収入だけではその生活費を賄えない場合です。

再婚相手が無収入であれば、再婚相手の生活費は全て父の収入によって賄われているといえます。

しかし、再婚相手にも収入がある以上、再婚相手の生活費は、父の収入だけでなく、再婚相手自身の収入によっても賄われています。そこで、再婚相手の基礎収入と生活費指数を加えて計算します。

| POINT! 【事案】 実子が10歳 父の基礎収入が200万円、再婚相手30万円 母の基礎収入が50万円 【子の生活費】 (父の基礎収入+再婚相手の基礎収入)×子の生活費指数62÷(父の生活費指数100+再婚相手の生活費指数62+子の生活費指数62) 230万円×62/224=636,607円 【負担すべき養育費】 636,607円×200/250=509,285円 509,285円÷12月=42,440円 |

子供が産まれた場合や連れ子と養子縁組した場合

再婚相手の子供と養子縁組をすることで、父は、養子に対して扶養義務を負うことになります。再婚と養子縁組により扶養対象が増えますから、養育費が減額される可能性があります。また、再婚相手との間に子供が産まれた場合も同様です。

養子縁組や子の出産の場合においても、再婚相手の収入状況によって、養育費の金額が変わりますので、その収入状況に応じて検討します。

なお、再婚相手の連れ子と養親縁組をしない場合には、父はその連れ子の扶養義務を負いませんから、連れ子の生活費を考慮した養育費の減額は難しいでしょう。

母が再婚した場合

母が別の男性と再婚した場合も養育費が減額される可能性があります。

しかし、再婚相手と子供が養子縁組しているか否かによって、養育費の減額の可否が変わります。以下では、養子縁組した場合としていない場合に分けて解説します。

再婚相手と子が養子縁組した場合

母の再婚相手が、子供と養子縁組をすることで、その再婚相手は子の養親となります。つまり、再婚相手は、子の養親として、子供の第一次的な扶養義務者となります。

養親の扶養義務は、親権者ではない実親の扶養義務に優先されると考えられています。そのため、母の再婚相手が養子縁組した場合には、事情の変更があったとして、養育費の減額(または免除)が認められる可能性があります。

ただ、母の現在の収入状況や再婚相手の収入状況によっては、養育費の減額の可否が変わってきます。

母の再婚相手が養子縁組していない場合

再婚相手が子供と養子縁組をしない場合、再婚相手は子供に対する扶養義務を負いません。

そのため、実父は、これまでどおり養育費を負担し続けます。

再婚相手に経済的余裕がある

養子縁組をしていないとしても、再婚相手に経済的な余裕があり、子供も再婚相手から衣食住の便益を受けている場合には、実父の養育費の負担を求める必要性が少なくなります。

そこで、このような場合には、親権者である母が再婚相手から受け取っている生活費を母の収入として扱うことがあります。

それにより母の基礎収入が増えることで、養育費の減額を認められる可能性があります。

再婚の有無を調べる方法

相手方が自発的に再婚の事実を報告すれば、再婚の事実を容易に知ることができます。

義務者側が再婚した場合、義務者自身の養育費の負担が減る可能性があることから、義務者から権利者に対して積極的に再婚の事実を報告されることもあります。

権利者が再婚する場合、権利者からすれば、受け取れる養育費の金額が減少するおそれがあるため、積極的に再婚の事実が開示されないことも多いでしょう。

そこで、子どもの面会交流等を通じて親権者の再婚を疑わせる事情があれば、権利者である親権者の戸籍謄本の取り寄せを行い、再婚の有無を確認します。

子の直系尊属として親権者の戸籍謄本を取得することができます。弁護士に養育費減額の委任をすれば弁護士による職務上請求により親権者の戸籍の取り寄せも行うことができます。

再婚の事実を隠していた場合に返還を求められるか

再婚の事実を隠蔽して養育費をもらい続けていた場合、不当に多くの養育費を受け取っていたとして養育費の差額分の返還を請求することができるのでしょうか。

あくまでも養育費の減額は、調停申立時や減額の意思表示をした時からです。最高裁判所平成30年6月28日決定においても、「養育費増減額審判の始期は、実体法・手続法いずれの観点からしても原則として審判申立時」と判断されています。

そうすると、調停や審判申立てよりも前の養育費について、差額分の返還を求めることは原則難しいと考えられます。

いつから養育費は減額されるのか

父母が再婚したり養子縁組すれば、何もせずに自動的に養育費が減額されるわけではありません。

養育費減額の調停や審判の申立てをした時から養育費は減額されると解されています。

調停や審判の申立てをしてから、一定期間経過後に解決した場合も、申立時に遡って養育費は減額されることになります。

また、調停等の申立前に内容証明郵便により養育費減額の意思表示が明確に行われている場合には、その意思表示が相手方に到達した時から、養育費が減額されると考える余地もあります。

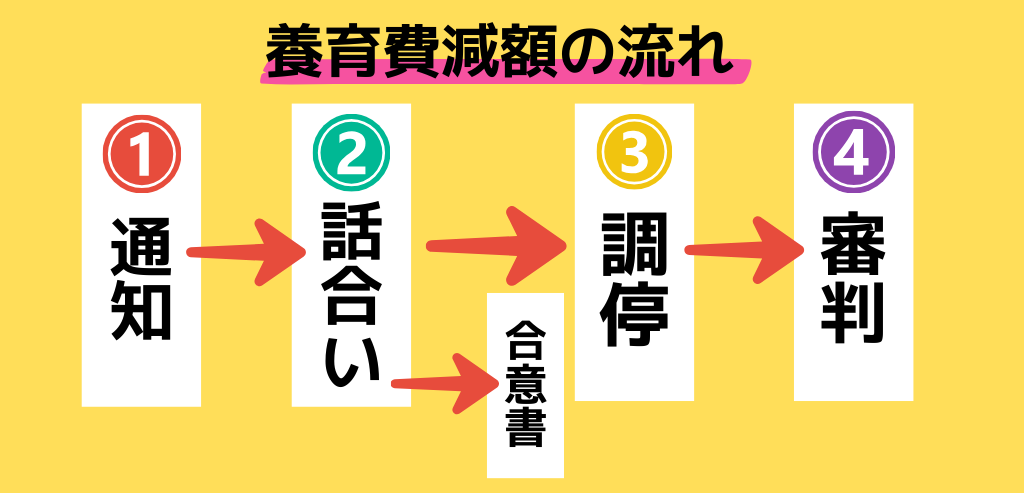

養育費の減額の手続

先ほど解説したように、父母の収入額が変動したり、養子縁組をすれば、自動的に養育費が減免されるわけではありません。

父母間で合意による減免ができなければ、養育費減額の調停申立てを行います。

当事者で協議する

養育費を減額する事情が生じたら、いきなり調停の申立てをするよりも、まずは相手方に対して、養育費の減額を依頼します。

内容証明郵便により、養育費の減額を求める通知書を送付することが一般的です。

いきなり内容証明郵便を送付すると、相手も身構えてしまうため、相手方との関係性を踏まえて、LINEやメールによりソフトに養育費の減額を依頼しても良いかもしれません。

公正証書を作っておく

もし、相手方との協議の結果、養育費の減額について合意できれば、必ず合意書は作成しておきましょう。養育費の支払いは、長期間に及ぶことも多いため、養育費の内容が曖昧なままだと、問題が起きがちです。

そのため、相手方の合意内容を記した合意書を作成しておきます。

また、合意内容を公正証書にしておくことが肝要です。特に、養育費の受取人側からすれば、単なる合意書よりも公正証書にしておくことは、養育費の回収をより確実なものにできます。

公正証書の中に強制執行を認める文章を設けることで、判決や審判を得るための裁判手続をすることなく、差押え等の強制執行を進めることができます。

関連記事|養育費は公正証書にして不払いを防ごう!養育費の基本と公正証書

養育費減額請求の調停申立て

父母間の話し合いが進展しなければ調停の申立てをすることになります。話し合いを経ずに調停申立てをすることも多くあります。

調停手続では、家庭裁判所の調停委員2名が当事者双方を仲裁して、話し合いによる合意を促していきます。調停では、調停委員が当事者双方から、入れ替わりで事情を聞いていきます。収入資料や子の養育状況に関する資料を提出するなどして、自身の主張を裏付けていきます。

当事者間で合意できれば調停が成立します。変更後の養育費の金額や支払方法等を明記した調停調書が作成されます。

審判手続き

調停が成立しない場合には、審判手続に移行します。

審判手続では、当事者双方が主張書面と証拠を提出して、主張反論を行います。調停手続で既にある程度の主張と証拠の提出が行われている場合には、そこまで多くの書面と証拠の提出は求められません。

審理が尽くされた時点で、裁判官から養育費減額に関する終局的な判断が示されます。この判断を審判といいます。審判書を受け取った日の翌日から2週間以内に不服申立て(即時抗告)をしない場合には、審判は確定します。

| TIPS! 養育費の差押え 養育費に関する調停・審判・確定判決があれば、養育費の権利者は義務者の預貯金や給料、生命保険の解約返戻金などの資産を差し押さえて、未払いの養育費を回収することができます。また、強制執行認諾文言付の公正証書も同様に差押えをすることができます。 |

養育費の問題を弁護士に依頼するメリット

養育費の減額手続を、当事者本人ではなく弁護士に依頼をして進めることも多くあります。

弁護士を頼るべきメリットについて解説します。

適正な養育費を導き出せる

弁護士を味方につけると、より適切な金額の養育費を導き出すことが可能になります。

調停や審判へと進む場合でも、養育費算定表等を用いて妥当な養育費を算出しますが、養育費算定表の内容は最低限の費用として算出した内容です。

そのため、たとえ、子どもを私立へ通わせたい教育方針を持っていても公立へ進むことを見越した養育費になってしまいやすい傾向にあるのです。子どもの教育方針や育てたい環境は人それぞれで異なるため、養育費算定表が適正な養育費であるとは断言できません。

弁護士に頼れば、その子どもに適した養育費を導き出せるうえ、認めさせることができるようになります。法律に精通している知識と交渉力を持ち合わせている弁護士を頼るからこそ得られるメリットと言えるでしょう。

相手と直接やり取りを行う必要がない

相手とやり取りを行う必要がないことも弁護士を頼るメリットと言えます。

というのも、すでに離婚している場合、養育費の変更をしたくても「連絡を取りたくない」「連絡が取れない」「話が進まない」など、交渉に難航して失敗に終わるケースも少なくありません。

養育費の取り決めは双方の合意がなければならないものなので、相手の合意と協力がなければ取り決めることができないのです。

法的に代理人として認められた存在である弁護士を味方につければ、相手とのやり取りはすべて任せることができます。精神的にも時間的にもゆとりを持ちながら有利に進めることができるのです。

調停や審判など面倒な手続きを一任できる

調停や審判などの面倒な手続きも、弁護士に一任することができます。

調停や審判は、まとまらない養育費の取り決めを進めてくれる場所でもありますが、手続きは複雑で専門的な法律知識が必要な場面もあります。

難しく複雑な手続きも弁護士が代行して行うことができるため、依頼主はわずらわしい書類や手続きに時間を取られることなく、養育費の取り決めを進めることができます。

未払いを防止する対策が取れる

養育費を受け取る側であれば、養育費の未払いを防止する対策ができます。

弁護士に依頼すると『公正証書』という書面で養育費の支払い効力を強くすることが可能になるからです。というのも、養育費の受給割合は低く、未払いトラブルは珍しくないことが分かっています。

このような低い状況には「そもそも取り決めをしていない」ことが原因として挙げられます。

弁護士に依頼すると取り決めた内容に法的効力を持たせることができるため、もし未払いがあった場合もお金を受け取れる可能性が高まります。

養育費の減額は弁護士に相談しよう

義務者である父が再婚した場合や養子縁組をした場合、養育費の金額に大なり小なり影響を及ぼす可能性があります。

しかし、その計算方法は、養育費算定表を形式的に当てはめるだけでは正確な数字を算出できません。計算過程において、複雑な要素を考慮しなければなりません。一人で抱え込まず、まずは弁護士に相談してみてください。

初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。

対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。