離婚調停や離婚訴訟において、離婚原因として性格の不一致や価値観の相違が主張されることは多くあります。

しかし、性格の不一致や価値観の相違だけでは離婚原因になりにくいでしょう。

離婚原因は、客観的な資料を基に証明する必要があります。しかし、性格の不一致や価値観の相違は、第三者からすると判断しにくい主観的な事情であるからです。そのため、性格の不一致を理由に離婚するためには、離婚協議や離婚調停等のプロセスを通じて、離婚条件の話し合いを十分に尽くすことが重要となります。

そうすると、性格の不一致を理由とした離婚慰謝料の請求が認められることも非常に難しいと言わざるを得ません。

ただ、性格の不一致が法定の離婚原因にならないとしても、「解決金」の名目で金銭を受け取れる可能性はあります。

本コラムでは、性格の不一致について解説していきます。

性格の不一致は離婚原因になるのか?

夫婦が合意すれば、性格の不一致で離婚することはできます。

しかし、夫婦の一方が離婚することに反対すれば、離婚原因がなければ離婚できません。そのため、性格の不一致が離婚原因となるのかが問題になります。

原則として離婚原因にはならない

性格の不一致は民法で定められた離婚原因には該当しません。

離婚原因とは、民法で規定された夫婦が離婚できる理由や原因を指します。民法では、離婚原因として、以下のような事由を列記しています。

- 配偶者に不貞な行為があったとき

- 配偶者から悪意で遺棄されたとき

- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

相手方が離婚に応じない場合、離婚を求める配偶者がこれら離婚原因が存在する事を主張しなければなりません。

そのため、相手方が離婚に応じる場合には、これら離婚原因の立証は求められません。

しかし、性格の不一致や価値観の相違それ自体が法定の離婚原因に該当しないことが原則です。なぜなら、性格の不一致等は、夫婦間の主観的な問題であるため、これを客観的に証明することが困難であるからです。

婚姻関係を継続し難い事由にあたる可能性もある

婚姻を継続し難い事由とは、夫婦関係が深刻に破綻して夫婦としての共同生活を維持できなくなるような事情とされています。

しかし、多くの裁判例では、性格の不一致それだけで、婚姻関係が破綻していると認定することはほとんどありません。

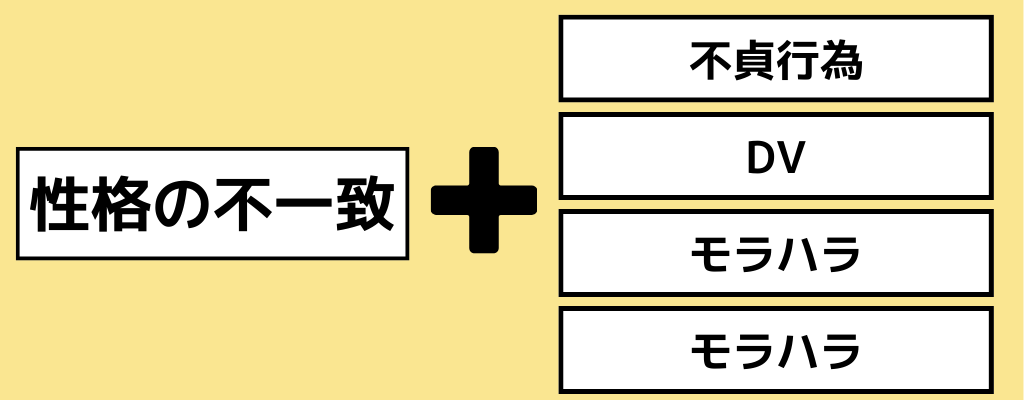

ただ、性格の不一致の内容や程度、性格の不一致を原因とした問題行為やそれによって生じた結果等から、婚姻関係を継続できない重大な事由に該当する場合もあります。つまり、性格の不一致や価値観の相違に端を発し、モラハラ、DV、長期間の別居といった異なる離婚事由が合わさることで、婚姻を継続できない重大な事由を認定される可能性はあります。

【大阪高裁判決平成21年5月26日】

妻が、日常正活の上で夫を様々な形で軽んじるようになった上長年仏壇に祀っていた夫の先妻の位牌を無断で親戚に送り付けたり、夫の青春時代からのかけがえない思い出の品々を勝手に焼却処分したりしたことなど、妻の自制の薄れた行為は夫の人生に対する配慮を欠いた行為であって、夫の人生の中でも大きな屈辱的出来事として心情を深く傷つけるものであったこと、妻が夫の受けた精神的打撃を理解しようとする姿勢に欠けていることからすると、別居期間が1年余りであることなどを考慮しても、婚姻を継続し難い重大な事由があると認めるのが相当である。

性格の不一致を理由に離婚するためには

性格の不一致それ自体では、離婚原因にはなりにくいのが現状です。そのため、性格の不一致以外に夫婦の不和の理由がなければ、長期化は避けるべきです。性格の不一致を理由に離婚するための注意点を解説します。

協議離婚による解決を目指す

性格の不一致を理由に離婚する場合には、協議離婚の成立を目指すべきです。

性格の不一致を除き、夫婦が離婚する理由がなければ、離婚裁判に持ち込むと離婚請求が棄却される可能性があります。

離婚手続が調停手続や裁判手続にまで発展してしまうと、夫婦間の対立は激化してしまいます。そのため、性格の不一致が離婚原因になりにくい以上、より一層離婚することが困難になることが見込まれます。

そのため、夫婦間の対立が厳しくなる前に、話合いによる解決を実現できるように、離婚協議を可能な限り進めるべきといえます。

離婚条件を譲歩する

協議離婚を進める上で、離婚条件を一定程度歩み寄ることも大事です。

離婚条件は多岐にわたります。離婚それ自体だけではなく、慰謝料、子供の親権と養育費、面会交流、財産分与、婚姻費用等の離婚条件を協議する必要があります。

これら離婚条件の全てについて、互いに一歩も譲らない拮抗する状態が続けば、協議離婚も困難です。

そこで、性格の不一致が法定の離婚原因とならない以上、離婚条件を譲歩することで、協議離婚を成立できるようにすることも重要です。

離婚条件を棚上げにして離婚を先行させる

離婚条件の一部を棚上げにして、離婚届の提出を優先させることも選択肢となります。

離婚時に決めるべき離婚条件は子どもの親権のみです。それ以外の離婚条件については、離婚後に協議することもできます。

そのため、夫婦間で離婚すること自体に争いはないものの、その他の離婚条件の対立を理由に協議離婚できないケースもあります。その場合、離婚条件の合意に固執せずに、とりあえず争いのない協議離婚を優先させることも重要な選択肢の1つといえます。

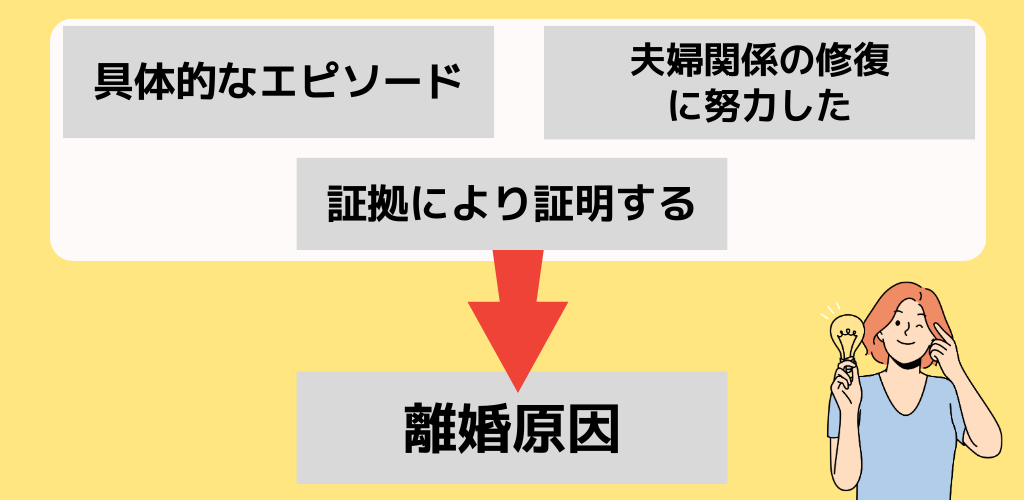

性格の不一致を離婚原因として証明するために必要なこと

性格の不一致を理由に協議離婚できない場合、調停離婚や裁判離婚を目指すことになります。調停手続や裁判手続を通じて、離婚が成立するためには、性格の不一致やその他の事情が法定の離婚原因に該当することを主張し立証することが重要です。特に、裁判手続では、離婚原因の証明が非常に重要となります。

以下では、性格の不一致等が離婚原因に該当することを証明するために必要となることを紹介します。

具体的なエピソードを挙げる

主観的に性格が合わない、価値観が違うといった程度の事情を抽象的に主張しても、離婚原因を認定されることはありません。なぜなら、当事者がいくら性格の不一致や価値観の相違を訴えかけても、第三者である裁判官にはそれを判断することはできないからです。

性格の不一致や価値観の相違などを主張したいのであれば、抽象的に性格の不一致等を述べるだけでなく、どのような点で性格の不一致と考えるのかを具体的なエピソードを挙げながら主張しなければなりません。

婚姻関係の修復に努力してきたことを説明する

夫婦と言えども、それぞれ生まれ育ってきた環境は通常異なるものです。

そうすると、夫婦間で生活様式や価値観などが異なることはいわば当然のことですから、価値観等に大なり小なり相違があることは想定されているといえます。

そのため、夫婦はそれぞれに異なる部分があっても、話し合いながら、互いに譲れる部分があれば譲り合いながら夫婦関係を維持していく努力が求められます。

しかし、夫婦関係の維持のための努力の甲斐もなく、深刻な性格の不一致や価値観の相違により夫婦関係の破綻が深まれば、離婚原因になり得ます。

客観的な証拠で裏付ける

性格の不一致を離婚事由としたい場合、性格の不一致に関連する具体的なエピソードを主張した上で、これによって夫婦関係が修復できない程度に壊れてしまったことまで主張することが必要です。

さらに、性格の不一致の具体的なエピソードとこれによって夫婦関係が壊れたことを客観的な証拠によって裏付けられることが理想です。

客観的証拠とはどのようなものか?

性格が合わない、価値観が違うといった事情はとても主観的な事情です。

性格の合う合わないは、一見しても分かりません。その上、多くの夫婦は、多かれ少なかれ価値観や生活様式の違いを感じます。

そのため、性格の不一致によって夫婦関係が破綻したことを説明することも非常に難しいことが多いでしょう。つまり、性格の不一致や価値観の相違それ自体を証拠によって直接証明することは通常できないと考えるべきです。

そのため、同居期間中に生じた具体的なエピソードを客観的な証拠により証明し、複数あるエピソードを掛け合わせて、夫婦関係を維持できないような性格の不一致や価値観の相違を証明していくことになります。

これらエピソードを証明できるものとしては、日々の日記、録音、録画、相談記録、陳述書等があります。

日記については、過去のいくつかのエピソードを思い起こして記載するよりかは、エピソードが生じた都度、記憶が新鮮なうちに書き綴ることが重要です。

これら客観的な証拠により、性格の不一致があること、これが夫婦関係を破綻に追い込んだことを、如何に説得的に説明できるかがポイントです。

不貞行為やDV等と掛け合わせることで離婚原因を証明する

多くの事案では、性格の不一致や価値観の相違のみで離婚が認容されることはほとんどありません。

そこで、性格の不一致だけでは夫婦関係の破綻を証明できないとしても、長期間に及ぶ別居、暴言や暴力、不貞行為といったその他の離婚理由と掛け合わせることで、夫婦関係が修復できない程に壊れていることを証明させることはよくあります。

不貞行為がある場合

性格の不一致や価値観の相違から夫婦関係が悪化した結果、配偶者以外の異性と性行為に及ぶこともあります。不貞行為(不倫・浮気)は法定の離婚原因となります。

DV(暴力・暴言)がある場合

性格の不一致を契機として、暴力や暴言に発展することがあります。暴力やこれに匹敵する暴言は離婚原因になりますし、これを理由とした慰謝料請求もできます。

いずれも、暴力や暴言等のDVがあった事実を証明できるのかがポイントとなります。診断書、傷跡の写真、暴言の録音やメッセージの履歴等が証拠になります。

モラハラがある場合

モラハラも離婚原因になる可能性があります。ただ、モラハラという用語は非常に多くの意味を持っているため、すべてのモラハラが離婚原因になるわけではありません。また、モラハラと思っている言動がモラハラではなく夫婦の口論の一種にすぎない場合も多くあります。

モラハラが離婚原因となるためには、人格を否定するような暴言・侮辱的な言動、脅迫的な言動があり、これによって夫婦関係が破綻したといえることが必要です。

長期間の別居をしている場合

以上述べた離婚原因がなくても、夫婦が長期間にわたって別居している場合にも、夫婦関係は破綻したとして離婚原因になる場合もあります。別居期間としては、婚姻期間の長短にもよりますが、3年から5年程で婚姻関係は修復できない程に破綻したとされることが多いです。

性格の不一致で離婚する場合の慰謝料と解決金

性格の不一致のみを理由とした離婚慰謝料の請求は認められません。そのため、性格の不一致を理由とした離婚慰謝料の相場は「ない」というのが結論です。

性格の不一致を理由とする慰謝料請求できない理由

性格の不一致は、離婚理由として夫婦共にランキング1位です。しかし、性格の不一致それ自体は、民法で定められた離婚原因には該当しません。そのため、性格の不一致を理由とする慰謝料請求は難しいといえます。

ただし、性格の不一致をきっかけに、不貞行為やDVをするなどして、離婚するに至った場合には、離婚慰謝料を請求することはできます。すなわち、性格の不一致が原因となり、夫婦の一方が配偶者に対して、人格を否定する暴言や精神的な虐待を継続して行う場合には、被害を受けた配偶者は慰謝料請求をすることが認められます。

また、性格の不一致を理由とした離婚慰謝料の請求が認められないとしても、相手方との交渉により解決金の支払を得られるケースもあります。

解決金の相場

性格の不一致は離婚原因にはなりにくいものです。

ただ、相手方が離婚を求めている場合に限りますが、不貞行為やDVといった明確な離婚原因がない場合、離婚原因が存在しない以上、夫婦が離婚に同意しない限り、当面の間、離婚することはできません。当面の間、離婚できないとなれば、長期間の別居期間中、夫婦の一方は他方に対して、婚姻費用を負担し続けなければなりません。

そこで、離婚に応諾するための解決金を請求することがあります。離婚を求める相手方としては、長期の別居と婚姻費用の負担を避けることができる上、今すぐに離婚できる点で大きなメリットがあります。

解決金の金額の相場はありませんが、「相手方の負担する婚姻費用×想定される別居期間」と比較して、「解決金を払ってでも離婚した方が得だ!」と思えるような金額設定をすることが大切です。

性格の不一致と離婚手続き

性格の不一致で離婚手続きをする場合、一般的な離婚手続きと特段異なりません。離婚協議→離婚調停→離婚訴訟といった流れで離婚手続きは進んでいきます。

離婚協議

離婚手続きの第一歩は、離婚協議です。つまり、夫婦の話し合いにより離婚条件などを協議します。たとえ、性格の不一致により夫婦関係が相当程度悪化していたとしても、まずは話し合いを進めていくことが重要です。 当事者間の話し合いが難しい場合には、弁護士を代理人に就けて離婚協議を進めることも検討しましょう。

離婚協議により合意ができれば、合意書を作成した上で、離婚届を提出します。

合意書については、公正証書として作成しておくべき場合もありますので、弁護士に相談するようにしましょう。

離婚調停

話し合いが奏功しなければ、離婚調停を申し立てることになります。

調停手続では、家庭裁判所の裁判官と調停委員(男女2名)で構成される調停委員会が当事者を仲裁して、争点となっている問題の解決を図ります。

離婚調停が成立すれば、調停の成立時に離婚が成立します。調停の成立後、裁判所で作成された調停調書を市役所に提出することで、戸籍上も離婚となります。

他方で、離婚調停が成立しなければ、調停手続は不成立となり終了します。

離婚訴訟

離婚調停が不成立となれば、夫婦の一方が離婚訴訟を提起することで、訴訟手続が開始されます。

離婚訴訟では、夫婦の双方が、準備書面と主張を裏付ける証拠を提出し合うことで、審理を進めます。

調停手続では、裁判所の仲裁による話し合いの要素が強いです。他方で、訴訟手続では、当事者の主張と証拠による審理を進め、最終的には裁判官が集客的な判断を下すため、話し合いの要素はそれほど強くありません。

ただし、訴訟手続でも、裁判官による和解の提案を受けることが、ほとんどです。そのため、多くの事案では、裁判官の和解勧告により離婚問題は解決します。

離婚裁判を通じて和解が成立すれば、裁判離婚が成立することになります。

離婚問題は弁護士に相談しよう

性格の不一致が離婚原因となるためには、さまざまな準備が必要です。性格の不一致以外の事情を掛け合わせることで離婚原因となることもあります。性格の不一致を理由に離婚を考えている場合、弁護士に相談してみましょう。

まずはお気軽にご相談ください。初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。

対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。