万が一離婚することになった場合、結婚している間(婚姻中)に夫婦が協力して形成・維持してきた財産であれば「共有財産」として財産分与の対象になります。つまり、離婚するときには平等に分けなくてはいけません。

そして、結婚している間に納めた保険料に対応して、将来的に受け取れる年金もそれぞれ自分の年金とすることができます。

これを年金分割と言います。今回はこの年金分割について解説しましょう。

年金制度の基本

年金分割の話に入る前に、日本の年金制度について、基本的な部分を押さえておきましょう。

国民年金

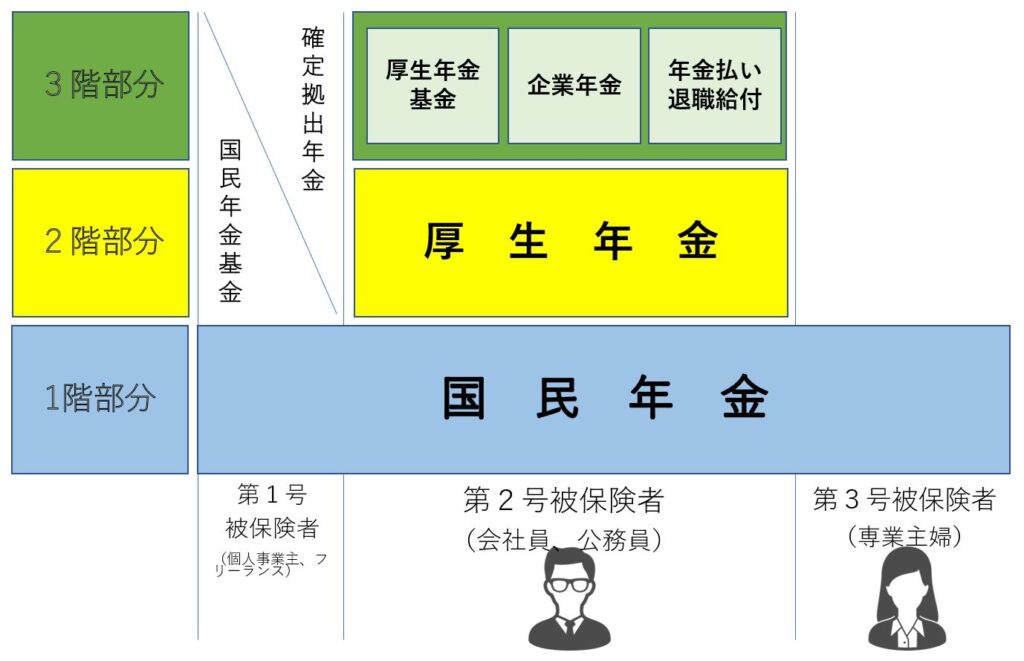

日本の年金制度を表す言葉としてよく使われるのが「◯階建て」というワードです。

日本の公的年金制度は、「国民皆年金」というもので、20歳以上の人が加入しなければならない国民年金と、会社員や公務員が加入する厚生年金等の、いわゆる「2階建て」の構造になっています。

まず、1階部分に当たるのが、国民年金です。

これは、日本に住む20歳以上60歳までのすべての人が加入します。

自営業、フリーランスの場合は後述する厚生年金に加入できないため、国民年金のみという人は少なくありません。

厚生年金や共済年金とは

次に、2階部分に当たるのが厚生年金や共済年金です。

会社勤めをしていたり、公務員として働いている人たちが勤務先を通じて加入します。

自営業やフリーランスなど、国民年金にしか加入していない人に比べると、上乗せされる部分があるため将来的に受け取れる年金の額も多くなるのです。

そして、厚生年金に加入している人(国民年金第2号被保険者)の扶養に入っている人は、第3号被保険者として扱われ、自分で年金保険料を負担する必要がありません。

厚生年金の仕組み

後述するとおり、年金分割の対象は、厚生年金の報酬比例部分に限られます。

厚生年金は、定額ではなく、現役時代の収入額を基礎に算出されるため、収入額が大きければ大きいほど、これに比例して厚生年金額も大きくなります。

厚生年金の年金額は、以下のような計算式によって導き出されます。

| 年金額の計算式 |

| 受給時年齢が65歳未満:定額部分 + 報酬比例部分 + 加給年金額 受給時年齢が65歳以上:報酬比例年金額 + 経過的加算 + 加給年金額 計算式における「報酬比例部分」は、平均標準報酬額×一定乗率×加入期間によって計算されます。 |

私的年金(3階部分)

3階部分に当たるのが、私的年金です。

企業や個人が任意で加入することができる制度と考えましょう。例えば、企業年金など企業が退職金の一環として実施するものや、国民年金基金・個人型確定拠出年金(iDeCo)は私的年金に該当します。

離婚時の年金分割とは

離婚に際して、「結婚している間に保険金を払った部分」を分割し、これに応じた厚生年金を自分の年金にできます。これを年金分割といいます。

以下では、年金分割できる夫婦や年金分割の対象について詳しく解説します。

関連記事|熟年離婚のメリット・デメリットとは?熟年離婚の準備を弁護士が解説

年金分割ができる夫婦とは

年金分割制度は、夫婦のどちらか、または、2人とも会社員・公務員などの厚生年金加入者、もしくは、過去に加入者だった期間がある人のみが対象となります。

たとえば「夫は会社員、妻は専業主婦」「夫も妻も会社員といった夫婦共働きの場合」「夫は会社員、妻はフリーランス」という場合は年金分割制度を使うことが可能です。

しかし「結婚してから離婚するまでずっと、夫も妻もフリーランスだった、個人事業主であった。」という場合は、どちらも厚生年金加入者であった期間がないため、年金分割制度は使えません。

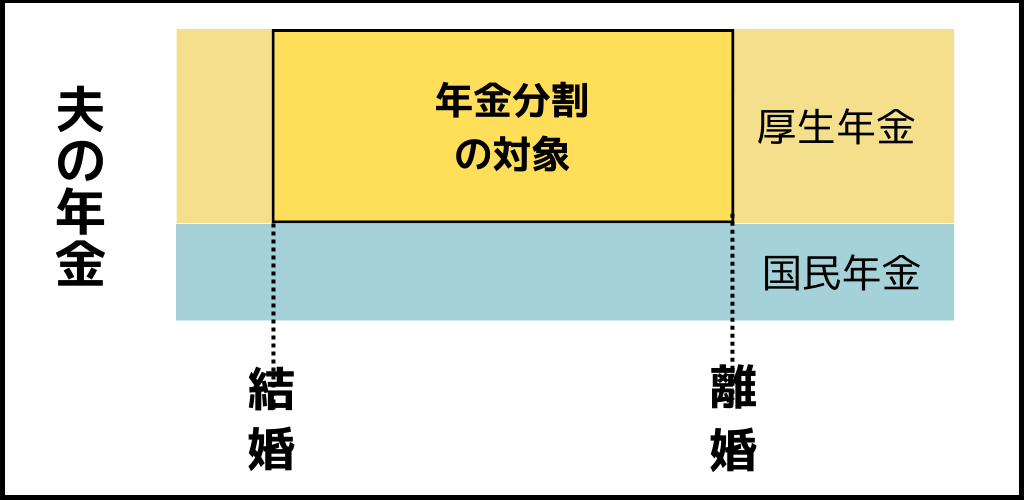

年金分割の対象は厚生年金の納付記録

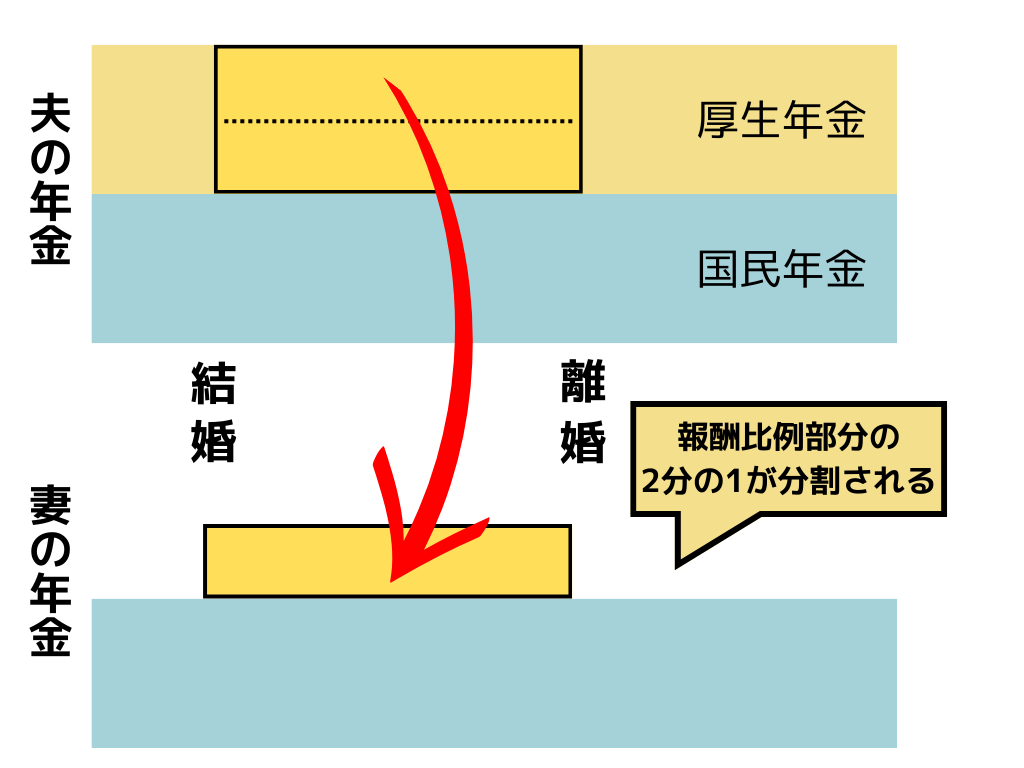

年金分割はあくまで婚姻期間中の納付記録が対象です。そのため、将来受け取る年金受給額をちょうど半分にするわけではありません。

つまり、2階部分の厚生年金の報酬比例部分は、標準報酬額×定率(生年月日によって相違)×加入月数で計算されますが、この標準報酬額を、分割しようというのが年金分割制度です。

簡単に説明すると、専業主婦の妻が年金分割を請求した場合、夫の標準報酬月額が20万円であったのであれば、年金記録が、夫10万円・妻10万円という年金記録に書き換えられ、これを前提として厚生年金額が計算されます。

夫が会社員で厚生年金加入し、妻が専業主婦等で第3号被保険者期間の場合、この期間中の報酬比例部分について、分割前は夫100%で、妻0%ですが、年金分割によって夫50%、妻50%ずつとなります。

国民年金は年金分割の対象外

年金分割の対象となる納付記録は、あくまで厚生年金や共済年金などの2階部分の納付記録のみで、国民年金の1階部分の納付記録は対象外です。

そのため、夫婦ともに自営業者、夫が自営業者で妻が専業主婦の場合には、年金分割の対象となる厚生年金や共済年金の納付記録がないため年金分割をすることができません。

ただし、結婚期間中に、いずれかが厚生年金に加入していた時期があれば、その期間に限り年金分割を求めることは可能です。

年金分割の種類

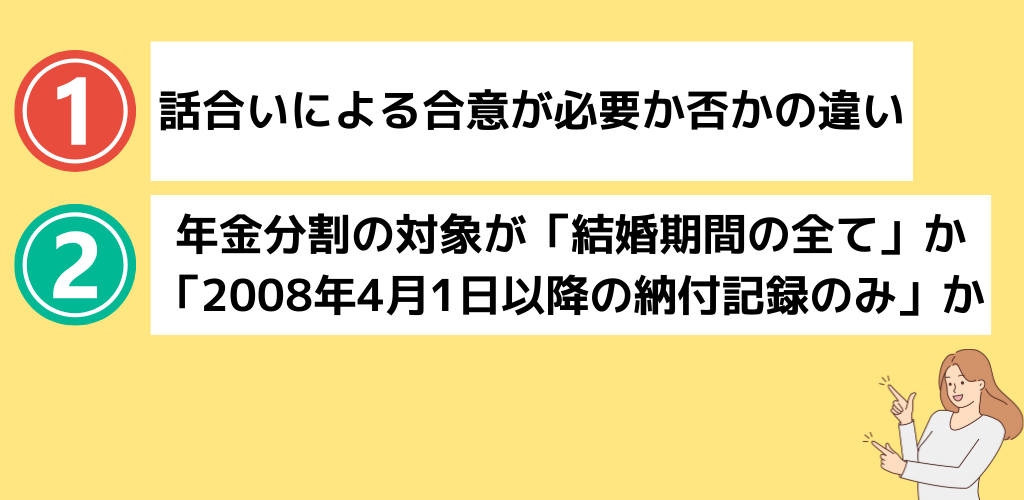

一口に年金分割と言っても、申し立てができる人などの条件によりさらに細かく分けられます。年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。

合意分割とは

まず、合意分割とは名前の通り、離婚する夫婦が話し合いをし、結婚している間の保険料納付記録の按分割合を決めて分割を進める方法です。双方の協議でまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判で決定することもあります。

なお、2007年4月1日以降に離婚したか、事実婚関係を解消した場合に合意分割をすることが可能です。また、按分割合は双方の合意または裁判手続で決めます。最大で保険料納付記録の2分の1にまで設定してかまいません。

3号分割とは

一方、3号分割とは、結婚している間に専業主婦(主夫)だった人が利用できる制度です。

つまり、会社員・公務員などの国民年金第2号被保険者である夫・妻と離婚する・事実婚関係を解消する場合は、第3号被保険者だった妻・夫から請求すれば、2008年4月以降の保険料納付記録の2分の1を分割できます。

合意分割の時のように、話し合いや裁判手続きの結果次第で割合が変わることはなく、夫婦間の合意をする必要もありません。

なお、2008年4月1日以降に離婚したか、事実婚関係を解消した場合に合意分割をすることが可能です。また、手続きを進めるにあたって、相手からの承諾を取る必要もありません。

合意分割と3号分割の違い

合意分割は、3号分割と異なり、夫婦間の合意が必要となります。合意ができない場合には、調停や審判等の裁判所を通じた手続きにより分割割合を決める必要があります。

他方で、3号分割であれば、分割割合を決める必要はなく、当事者間の合意も不要です。

また、合意分割は、結婚してから離婚するまでの厚生年金の保険料納付記録が対象となります。

他方で、3号分割であれば、2008年4月1日以降の納付記録のみが対象となります。

年金分割の手続

年金分割の具体的な手続きは、合意分割か3号分割かによって異なる点があります。適宜、異なる点を紹介しながら、年金分割の手続全般について解説します。

情報通知書の取得

まず、どちらの場合であっても「年金分割のための情報提供請求書」を年金事務所に提出しなくてはいけません。これは、日本年金機構のWebサイトからダウンロードできます。

これを入手したら、基礎年金番号や住所氏名、婚姻期間や年金の資格記録、希望する按分割合(3号分割の場合は不要)など、必要事項を記入しましょう。記入が終わったら、以下の資料を準備しましょう。

| ①年金分割のための情報提供請求書 ②請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書 ③-1戸籍謄本など婚姻期間を明らかにできる書類 ③-2住民票など事実婚関係にあったことを明らかにできる書類 |

これらの書類が準備できれば、これを持参して最寄りの年金事務所に提出します。書類を確認し、問題がなければ年金分割のための情報通知書が送られてくる流れです。

なお、年金分割を求める配偶者が50歳以上の場合、情報提供の請求をする際に、分割後の年金見込額を希望すれば、分割後の年金見込額を知ることができます。

情報通知書を受け取った後の手続については、合意分割か3号分割かによって異なります。

年金分割の分割割合を決める

年金分割の分割割合を決める必要があるかは、合意分割か3号分割によって異なります。

合意分割の場合

まず、合意分割の場合は、夫婦間でどのような割合で分けるのか、話し合いをしなくてはいけません。

しかし、合意できなかった場合、特に財産分与や慰謝料などの離婚条件がまとまらないために、年金分割の協議にまで辿り着かないような場合が最も多いですが、この場合は家庭裁判所に審判または調停の申立てを行い、分割割合について協議をします。

仮にまとまらなかった場合、裁判官の判断により按分割合が決まる仕組みです。ただ、裁判実務上は、50対50で判断されることがほとんどです。

3号分割の場合

3号分割の場合、夫婦間の合意は不要です。分割割合は2分の1となります。

分割割合が決まった後の手続

合意分割の場合は按分割合が決まった後、3号分割の場合は年金分割のための情報通知書を受け取った後、年金分割改定請求手続きを行います。

合意分割と3号分割の場合とでは、用意すべき書類が多少異なるので注意してください。

合意分割の場合

合意分割の場合は、分割割合を合意した文書または裁判所の文書が必要となります。

話し合いにより分割割合を決めた場合には、➊分割割合を記載した公正証書、又は、➋公証人の認証を受けた合意書を年金事務所に提出する必要があります。

➊と➋がない場合には、年金事務所の書式に沿って書類を作成した上で、夫婦そろって年金事務所に直接提出する必要がありますので、注意が必要です。

話し合いによる年金分割の場合

➊分割割合を記載した公正証書

➋公証人の認証を受けた合意書

➌年金分割することおよび按分割合について合意している旨を記入し、自らが署名した書類

裁判により分割割合を決めた場合には、審判書又は判決書、調停調書を年金事務所に提出する必要があります。

裁判による年金分割の場合

- 審判書と確定証明書

- 判決書と確定証明書

- 調停調書

その他には、マイナンバーカードや年金手帳または基礎年金番号通知書、請求日6か月以内に発行された婚姻期間等を明らかにできる書類(戸籍謄本、住民票等)を提出する必要があります。

3号分割の場合

3号分割の場合は、合意書を作成する必要はなく、「標準報酬改定請求書」に以下の文書を添えて提出することで年金分割を求めることができます。

- マイナンバーカードや年金手帳または基礎年金番号通知書

- 請求日6か月以内に発行された婚姻期間等を明らかにできる書類(戸籍謄本、住民票等)

これらの書類を提出し、受理されると按分割合に基づいて厚生年金の標準報酬が改定されます。具体的には、日本年金機構からそれぞれに標準報酬改定通知書が届く流れです。

年金の受取り

年金分割を受けた人が、年金分割の時点で既に年金を受給している場合には、年金事務所に対する年金分割請求をした日の翌月から年金額が改定されます。

他方で、年金分割の時点でまだ年金を受給していない場合には、年金分割を受けた人自身が年金を受給できる年齢に達しなければ分割した年金を受け取ることはできません。

▶年金分割に関する日本年金機構の解説はこちら

年金分割の請求期限

離婚時の年金分割は、離婚時だけでなく離婚後に行うこともできます。

しかし、年金分割はいつまでも請求できるわけではありません。

合意分割・3号分割のいずれであっても、年金分割の手続きができるのは離婚した日の翌日から2年以内です。この2年以内に、厚生年金であれば年金事務所に対して年金分割の請求をしなければなりません。

年金分割の公正証書を作成したり、年金分割の調停が成立したとしても、それだけで自動的に年金分割されるわけではありませんので注意してください。

2年を過ぎても年金分割できる場合

年金分割の請求が、離婚日から2年を経過していても、例外的に認められることがあります。

- 離婚から2年を経過するまでに審判申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に審判が確定した。

- 離婚から2年経過するまでに調停申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に調停が成立した。

つまり、①離婚から2年以内に年金分割に関する調停又は審判の申立てを行った後、その結果が確定してから6か月以内であれば、年金分割の請求をすることが認められます。

また、②2年経過日の6か月以内に確定した時も、その半年以内であれば、年金分割を請求することができます。

年金分割後に元夫が死亡した場合の遺族年金について

年金分割制度を用いて、妻が夫から年金分割をしてもらった後に、元夫が亡くなった場合であっても、年金は支給されます。

年金分割で受け取れる年金受給額は、結婚していた間の実績に基づいて計算されるため、その後の年金保険料の納付状況には左右されないためです。仮に元夫が死亡した場合であっても、分割を受けた部分については元妻が生きている限りは受け取れます。

年金分割を拒否できるか

年金分割を求める権利は、私法上の権利ではなく、公法上の権利とされているため、これを夫婦の合意により放棄することは認められていません。

たとえ、夫婦間の合意書において、夫婦間に何らの債権債務のないことを確認したとしても、年金分割の請求をすることはできます。これは、調停手続の合意や裁判上の和解であっても同じです。

例外的に年金分割を拒否できる場合

夫婦が、年金分割の調停や審判の申立てをしないと合意した場合、認められています。なぜなら、裁判所に対する年金分割の申立てをする権利は、公法上の権利ではなく、私法上の権利とされており、これを放棄することができるからです。

そのため、元夫婦のいずれかが、約束を破って年金分割の申立てをした場合には、調停や審判の手続を行う利益がないとして、却下等になると考えられます。

ただし、3号分割の場合、調停や審判を経ることなく当然に分割されるため、たとえ、上記のような約束があっても、年金分割をすることは認められます。

熟年離婚の問題は弁護士に相談

熟年離婚においては、年金分割だけでなく、財産分与や慰謝料などの法律問題が生じます。特に、熟年離婚では婚姻期間が長期にわたるため、財産関係が複雑になりがちです。

年金分割をはじめ熟年離婚の問題は弁護士に早めに相談しましょう。

初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。

対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。