配偶者との別居を考えていても、経済的な不安から決断に踏み切れないという人も多いのではないでしょうか。

しかし、生活費の工面が難しくても、それを原因に別居を取りやめる必要はありません。

なぜなら、別居した夫婦の一方が経済的に苦しい場合、他方に対して生活費を請求することができるからです。

別居中の生活費を法律用語で「婚姻費用」と呼びます。婚姻費用の金額は、夫婦の収入額に応じて決められた計算式に基づいて算出されます。たとえ、専業主婦の妻が実家に戻って別居している場合でも、婚姻費用の請求はできます。また、婚姻費用は別居している場合に請求することができ、夫婦関係が破綻していたとしても、離婚さえしていなければ婚姻費用をもらい続けることができます。

本記事で、婚姻費用の基本的な知識を説明した上で、婚姻費用の相場や計算方法を解説します。

本記事を読んで分かること

- 別居中の生活費(婚姻費用)の計算方法

- 婚姻費用算定表の見方

- 無収入の場合の婚姻費用

- 不倫をしている場合の婚姻費用

別居中の婚姻費用の相場

結論から言うと、別居中の生活費の「相場」はありません。

なぜなら、別居中の生活費、いわゆる、婚姻費用は、夫婦の収入額に応じて算出されるからです。そのため、年収が300万円の世帯と年収が1000万円の世帯では婚姻費用の金額は異なりますし、子供のいない夫婦と子どもがいる夫婦においても、婚姻費用の金額は異なります。

そのため、収入額や家族構成などの個別の要素を考慮しない婚姻費用の相場がそもそも存在していないのです。

以下では婚姻費用の計算方法を主に解説していきます。

別居中の生活費の支払いは義務!

別居をしたとしても、妻は、収入の多い夫に対して、生活費の支払を求めることができ、夫は妻に対して、生活費を支払う義務を負います。この生活費には、医療費、教育費、衣食住に必要となる費用が含まれます。

この生活費を法律上「婚姻費用」といいます。

婚姻費用を払う理由は?

夫が妻に対して、婚姻費用を負担する義務を負う根拠は、「生活保持義務」にあります。

法律上、婚姻関係を続ける夫婦は、お互いの生活を同じ水準に保たなければならないという生活保持義務があるとされます。

この生活保持義務は、生活に余裕がある分を支払えば足りるというもの(これを生活扶助義務と呼びます。)ではなく、毎月の生活を犠牲にしてでも払わないいけないものと言われています。

同居している夫婦の場合は、基本的に生計を共にして暮らしているため、この生活保持義務が問題に上がることはほとんどありません。

別居した夫婦の場合

別居した夫婦間では事情が大きく変わってきます。

特に、一方が専業主婦などで、夫の収入に依存していた場合、別居後に夫から生活費を受け取れず、経済的に困窮してしまうといった場合が少なくありません。

しかし、生活保持義務は婚姻関係を継続する限り生じる義務です。

そのため、主婦業や子供の養育監護に専念していた妻は、別居後も夫に対して生活を維持するための費用、いわゆる婚姻費用を請求することができます。

この請求は生活保持義務という法的根拠を伴う請求となるので、請求を受けた側は基本的に拒否することはできません。

別居中の生活費の計算方法

別居中の生活費は、標準算定方式によって計算されます。

別居後の生活費は、慰謝料等のように過去の事例や相場に応じて決められるものではありません。

原則として、裁判所が定めた算定表という計算式で決められるのが基本です。

算定表による計算

算定表は別居後の婚姻費用を概算する目安として裁判所がそのウェブサイトで公開している表です。

夫婦のみの場合や子どもが複数いる場合など、さまざまなケースに応じた婚姻費用の目安が計算されています。

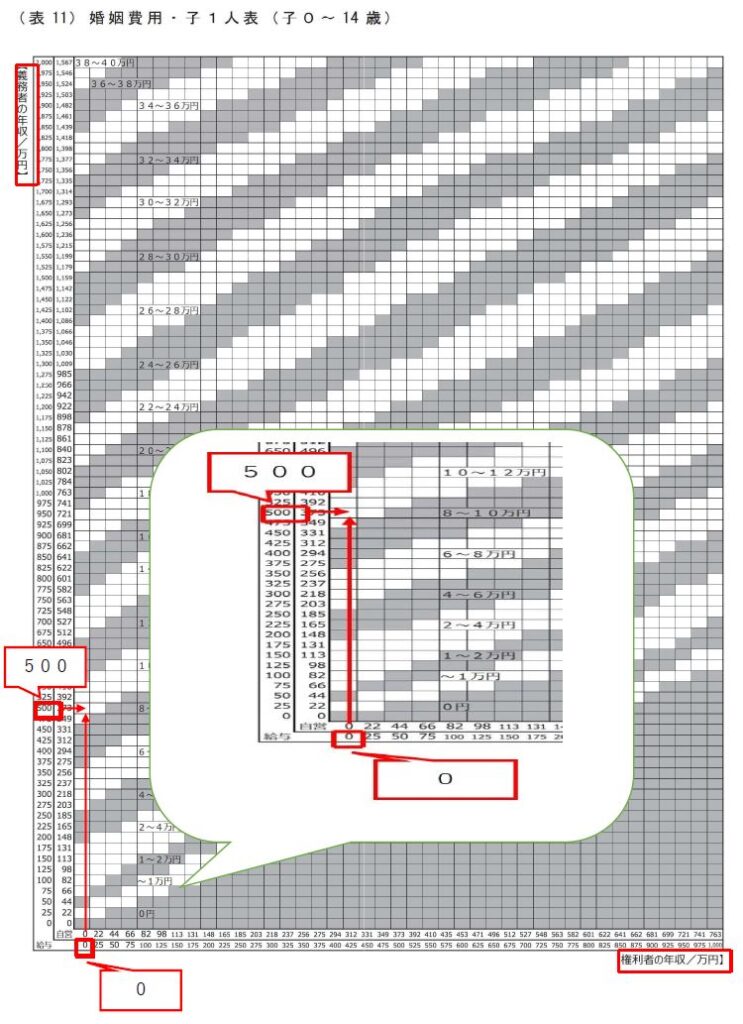

たとえば、1歳の子どもがいる夫婦の世帯で、夫の年収が500万円、妻が専業主婦で無収入の場合を仮定します。

下記の算定表の縦軸が夫の収入、横軸が妻の収入となります。夫が会社勤めで給与収入の場合、縦軸のうち左側の『給与』軸の『500』を起点とした水平線を引きます。

妻は専業主婦で収入がありませんので、横軸の下側の『給与』軸の『0』を起点とした垂直線を引きます。

先程の水平線と垂直線が交わる点が婚姻費用となります。交わる点が10〜12万円の枠内にありますが、10〜12万円の枠内の真ん中あたりに位置していますので、10万5千円から11万円ほどが婚姻費用と計算されます。

このように、裁判所の算定表を参照すれば、別居後の受け取れる婚姻費用を概算することが可能です。

ただ、算定表はあくまで裁判所が用いる基準に過ぎず、必ずしも算定表にしたがって婚姻費用を決めなければならないわけではありません。

実際、別居後の婚姻費用は夫婦間の話し合いで解決するのが望ましいとされ、双方が納得していれば算定表の概算からかけ離れた金額でも何ら問題ないとされています。

もちろん、夫婦間の話し合いで決まらない場合は、裁判所の仲裁を経て実際の金額が決められることになるため、算定表に応じた金額で決める場合が多いです。

夫婦共働きの場合

結論からいえば、夫婦共働きであっても、別居後に生活費を請求することは可能です。

生活保持義務は夫婦の生活水準を同じレベルにしなければならないという義務です。

したがって、夫婦間に収入の差があるなら、少ない方が多い方に対して別居後も生活費を請求することができます。

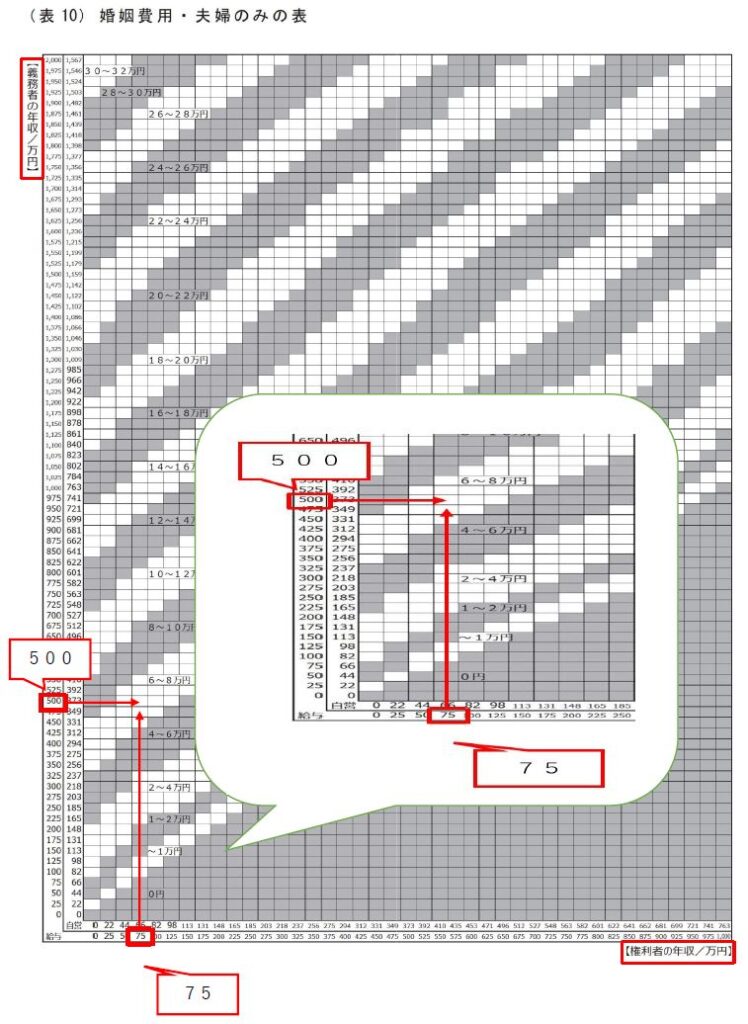

たとえば、子供がいない夫婦のみの世帯で、夫の年収が500万円、妻のパート収入が75万円の場合を仮定します。

先程と同様、夫が会社勤めで給与収入の場合、縦軸のうち左側の『給与』軸の『500』を起点とした水平線を引きます。

妻のパート収入については。横軸の下側の『給与』軸の『75』を起点とした垂直線を引きます。先程の水平線と垂直線が交わる点が婚姻費用となります。

交わる点が6〜8万円の枠内にありますが、6〜8万円の枠内のちょうど真ん中あたりに位置していますので、7万円ほどが婚姻費用と計算されます。

実家暮らしの場合でも婚姻費用は発生する

たとえ婚姻費用の権利者が実家で暮らしていても婚姻費用を支払う必要があります。

たしかに、実家に暮らしている以上、居住費やその他の生活費を実家の親族による扶養を受けているとして、別居中の生活費が少なくなると思うかもしれません。

しかし、例えば夫は、実家に帰省する妻や子供を扶養する一次的な義務を負っています。この扶養義務は、たとえ実家に帰省していても変わりません。

そのため、婚姻費用の請求側が実家暮らしであっても、婚姻費用の支払いは免れません。

標準算定方式による計算

養育費算定表によって計算される養育費は、概算であり詳細な金額を計算することには適していません。また、複数いる子供の監護者が別々になる場合や子供4人以上いる場合には、養育費算定表を用いることはできません。この場合には、「標準算定方式」を用いて婚姻費用を計算することになります。・

計算式

婚姻費用の標準算定式は、以下のとおりです。

| (子供と権利者の生活費×支払義務者の基礎収入)-権利者の基礎収入=年間の婚姻費用 年間の婚姻費用÷12月=1か月の婚姻費用額 |

子供と権利者の生活費

「子どもと権利者の生活費」は実際の支出額ではなく、以下の計算式によって算定します。

| 子供と権利者の生活費 =義務者と権利者の基礎収入×子供と権利者の生活費指数/(親の生活費指数+子供の生活費指数) |

生活指数

「生活費指数」は厚生労働省の統計値であり、親が100、0~14歳の子どもが62、15歳以上の子どもが85となります。

基礎収入

「基礎収入」とは、年収から公租公課・職業費(交際費・交通費等)・特別経費を差し引いた金額のことです。ただ、これら経費を細かく計上するのではなく、統計により決められた「基礎収入割合」を用いて基礎収入を計算します。

基礎収入の計算

給与所得者であれば、支払総額に基礎収入割合を掛けます。事業所得者であれば、「課税される所得金額」から「実際に支出していない費用」を差し引いた残額に基礎収入割合をかけます。

専業主婦でも収入はゼロではない?

無職や無収入でも、「潜在的稼働能力」を根拠に、収入の認定を受けることがあります。

妻側が専業主婦などで職に就いておらず、現状で収入がない場合は、別居後に受け取れる生活費もこれを前提として婚姻費用を計算するのが原則です。

しかし、同じ無職であっても、働けるのに働かないのと、病気や育児などでやむを得ず働けないのとでは事情が違います。

やむを得ず働けないのだとすれば、無収入であることを前提として、別居後に相応の生活費を請求するのは妥当だといえるでしょう。

一方、働けるのに働かないのであれば、算定表の収入をゼロとカウントして婚姻費用を請求するのは不公平だといえます。

そのため、無職・無収入の状態で別居に至ったとしても、潜在的に収入を稼げる状態にあるのであれば、一定の収入があるものとして婚姻費用を計算するのが妥当とされます。

潜在的稼働能力がある場合の収入

ただし、収入をいくらとして推定するべきかという問題には、明確な基準があるわけではありません。

収入の推定はケースバイケースといった側面が強く、事例に応じて決められるのが基本です。

たとえば、子どもがいる場合は未就学児の数や、すぐに職に就けるような資格の有無、職歴、あるいは勤労意欲などによって総合的に判断されます。

また、厚生労働省がまとめた賃金構造基本統計調査の結果から、同じ性別、年齢、学歴の人の収入を参考に推定収入を概算する場合もあります。

ただ、実際に稼げる収入は、資格の有無や職歴、経験などによって大きな違いがあるものです。

つまり、人それぞれ事情は異なるので、無職・無収入で経歴もなく、簡単には定職に就けそうにない事情を抱える場合は、一般的なパート労働者の収入として月収約10万円(年収120万円)を目安に推定収入を概算する方法が実務としては一般的です。

すなわち、健康状態に問題なく、十分に働ける状態にある中で別居した場合は、年収120万円を稼げるものとして収入が推定され、別居後に貰える生活費を計算することが多いということです。

別居中の生活費はいつからいつまで支払われる?

婚姻費用は、別居後から離婚するまで、あるいは、別居を解消するまで請求し続けることができます。

いつから請求できるか?(始期)

まず、婚姻費用の支払いを求めることができるのは、婚姻費用の支払いを求めた請求時です。別居時ではなく請求をした時になりますので、ご注意ください。

そのため、別居後、相手方に対して婚姻費用を請求せずに放置していると、別居時から請求時までの婚姻費用の請求が認められなくなりますので、別居後早い段階で内容証明など請求した日時が明らかになる方法で請求しておくことが望ましいです。

いつまで請求できるか?(終期)

婚姻費用の終期ですが、婚姻費用は婚姻関係を根拠とする費用なので、別居していても戸籍上の婚姻関係が続く限り支払われ続けるというのが基本的な考え方です。つまり、婚姻費用の終期は離婚時までです。

また、別居していた夫婦が関係を修復し、同居して家計を再び共有し始めた場合も、婚姻費用の支払いも終了するのが通常です。

ただし、同居後に一方が他方に生活費を渡さず、婚姻関係の修復にも努めないような事情がある場合は、同居していても婚姻費用の請求をすることができます。婚姻費用の分担は夫婦間の義務であるため、不当な理由で支払わないのであれば、婚姻関係を継続する限り請求し続けることができるのです。

関連記事|婚姻費用をもらい続けることはできるのか?婚姻費用はいつまでか解説

過去分の婚姻費用はもらえるのか?

婚姻費用の請求をする以前の過去分の婚姻費用をもらうことはできません。

婚姻費用は、別居した時からではなく、配偶者に婚姻費用の請求をした日の月からもらうことができます。そのため、婚姻費用の請求日より前の過去分の婚姻費用については、もらうことができません。

ただし、相手方が、任意で過去分の婚姻費用の支払に応じる場合には、過去分の婚姻費用をもらうことは可能です。

不倫・DV等をした場合の別居中の生活費

不貞行為やDVといった有責行為を行った配偶者が、別居中の生活費を請求する場合には、その婚姻費用の金額はゼロか減額されます。

このような有責行為を行った配偶者を「有責配偶者」と呼びます。

請求する側が有責配偶者の場合

婚姻費用の支払いを求める側に有責事由がある場合、例えば、専業主婦又は夫より収入の低い妻が、不貞行為やDVを行い、それが原因となって別居に至った場合です。

この場合、いわば自分のせいで別居に至ったにもかかわらず、別居後の生活を保障するよう相手に求めているような状態です。

これでは、別居に際して何ら責任のない相手方にとってあまりにも理不尽です。

そのため、こうしたケースでは別居後における婚姻費用の請求自体ができなくなるか、あるいは請求できる金額が大幅に減額されるといった場合がほとんどです。

ただ、子どもがいる場合は、子供には何の責めもありませんので、少なくとも子どもの養育費の限度で婚姻費用を請求できます。

住宅ローン付自宅不動産に居住し続けている場合

妻が自宅に居住し続ける場合、婚姻費用から住居関係費が控除されます。

別居に際して、夫が自宅不動産から退去し、妻やその子供が自宅不動産に住み続けることはよくあります。

自宅を出て行った夫側から、自宅不動産の家賃相当額や住宅ローンの全て又はその半額を婚姻費用から控除するという主張がなされますが、裁判実務では、このような主張が認められることはほとんどありません。

なぜなら、夫は住宅ローンを支払うことによって、自宅不動産の権利を取得するという資産を形成している面があり、単純に居住費のみを支払っているとはいえないからです。

多くの事案では、妻の収入金額に応じた住居費に限り婚姻費用から控除されるという扱いをされます。

具体的には、妻が無職の場合、無職でも潜在的な稼働能力を認定できる場合(つまり120万円の収入認定を受ける場合)、就労していても年収が200万円を下回る場合には、2万2247円(あるいは、その一部)の居住関係費が婚姻費用から控除されます。

別居の原因が不倫やDVの場合

ただ、別居に至った原因が、自宅不動産を退去した夫側にあるような場合、たとえば、夫がDVや不貞行為を行ったことで、やむなく別居に至ったような場合には、例外的に居住関係費を控除しないという取り扱いもあり得ます。

ペアローンである場合

夫が住宅ローンを負担しているとしても、居住している側も住宅ローンを負担している場合(いわゆるペアローン)、夫側が二重に居住費を負担し、妻側が居住費の負担から免れているという状況がありません。そのため、ペアローンである場合には、住居関係費を控除しないケースもあります。

関連記事|婚姻費用から住宅ローンを引くことはできるのか?婚姻費用の計算方法を解説

別居中の生活費の請求方法

別居中の生活費の請求方法にはいろいろな方法があります。漏れの無いように確実に請求するようにします。

内容証明で請求する

まずは、内容証明で婚姻費用を請求します。

婚姻費用をもらえる時期は、婚姻費用の請求日の月からです。口頭による請求であっても、婚姻費用の請求として有効です。しかし、口頭では事後的に請求したことを証明することが難しくなります。

そこで、事後的に婚姻費用の請求を証明できるよう、内容証明郵便により婚姻費用の請求をするようにします。できるだけ、婚姻費用の取りこぼしの無いよう、別居後速やかに内容証明を送付するようにします。

公正証書を作成する

相手方の約束違反に備えて、公正証書を作成しておきます。

婚姻費用の請求後、婚姻費用の合意ができた場合には、合意内容を記した合意書を作成します。ただ、相手方が合意内容に反して婚姻費用を支払わない場合があります。

この場合、合意書を根拠にして、直ちに強制執行をすることができません。婚姻費用の回収を実現させるためには、わざわざ訴訟や調停をしなければならず、非常に時間と手間がかかります。

そこで、相手方の不払いに備えて、公正証書を作成します。公正証書を作成すれば、裁判手続きを経ることなく強制執行を行うことができます。

婚姻費用分担請求の調停申立てをする

婚姻費用の請求後、合意ができない場合には、婚姻費用の調停申し立てを行います。

調停手続きは、家庭裁判所の裁判官1名と調停委員2名で構成する調停委員会が、当事者を仲裁して合意を成立させる手続きです。

調停手続きでは、当事者同士は対面することはありません。調停委員が当事者それぞれから事情を聴取し、それぞれの収入状況や生活状況を踏まえて、適切な婚姻費用を割り出します。

調停手続きを通じて、婚姻費用の合意ができれば、調停は成立します。他方で、合意ができなければ調停は不成立となり、審判に移行することになります。

審判手続について

審判では、裁判官が主張と証拠に基づいて下される終局的な判断です。

調停手続きは、裁判所を通じて話し合いの要素の強いプロセスでした。しかし、審判手続きでは話し合いの要素は薄く、裁判官が当事者が提出した主張書面と証拠を基に、事実の認定と法的な評価をして終局的な判断をします。

審判書を受けた日の翌日から2週間以内に高等裁判所に即時抗告をしなければ審判は確定します。

別居中の生活費をくれない場合の対応

調停・審判・公正証書により婚姻費用の内容が確定しているにもかかわらず、支払い義務者が婚姻費用を支払わない場合には、次の方法により婚姻費用の回収を行うことができます。

- 履行勧告

- 履行命令

- 強制執行

通常、履行勧告や履行命令を経ずに、差押え等の強制執行を行うことが一般的です。

関連記事|養育費の強制執行を検討している人へ|弁護士が手順から注意点を解説

離婚後に生活費を請求できるのか?

離婚が成立すれば、離婚後の生活費を請求することはできません。

離婚の成立により、夫婦は他人となり、相互に扶養する義務を負わなくなります。そのため、扶養義務を根拠とする婚姻費用を支払う義務も亡くなります。

未払いの生活費は請求できる

離婚成立前に未払いとなっている婚姻費用を請求することは可能です。

未払いの生活費を離婚後に請求するためには、離婚前に婚姻費用の請求をしておくことが条件となります。離婚までに一度も生活費の請求をしていない場合には、離婚後に生活費を求めることはできません。

他方で、既に調停や審判などで確定している生活費の未払分については、離婚後も支払を求めることはできます。

別居中の生活費の問題は弁護士に相談を

婚姻費用は、別居後の生活を支える重要な権利です。

婚姻費用の請求が、離婚条件の交渉において有利な交渉材料となることもあります。

そのため、できるだけ早い時期に婚姻費用の請求を行うことが肝要です。

まずは、弁護士に相談することを推奨します。

当事務所では初回相談を無料としています。お気軽にご相談頂ければと思います。