相続税対策のために、子供や孫などに生前贈与をすることはよくあります。しかし、無制限に生前贈与をすると遺留分の問題を引き起こします。

一部の相続人が多くの遺産を得る場合、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。遺留分の算定基礎には、生前贈与も含まれます。相続人に対する生前贈与は、相続開始前10年の贈与に限り遺留分の基礎財産になります。相続人ではない人に対する生前贈与については、相続開始前1年の贈与が遺留分の算定基礎となります。

本記事は、遺留分と生前贈与(特別受益)の関係について、遺産相続を得意とする弁護士が解説します。

遺留分請求は生前贈与も対象となる

遺留分は、絶対に守られる相続人の権利です。遺言による遺留分の侵害のケースだけでなく、生前贈与によって遺留分を侵害している場合も、遺留分請求の対象となります。

以下では、遺留分の基礎知識を踏まえた上で、生前贈与が遺留分侵害額の計算過程でどのように考慮されるのかを見ていきます。

遺留分(遺留分侵害額請求権)とは

遺留分とは、遺言書や生前贈与によっても奪われることのない、相続財産に対する一定の割合をいいます。つまり、最低限保障される法定相続人の権利です。

遺留分の割合は、法定相続分の2分の1とされています。ただ、遺留分を請求する相続人が、亡くなった人の両親(直系尊属)であれば、法定相続分の3分の1となります。

遺留分を侵害されている相続人は、遺留分の侵害をしている相続人や受遺者に対して、遺留分侵害額請求をすることができます(改正前は遺留分減殺請求と呼ばれていました。)。

なお、兄弟姉妹や甥姪には、遺留分は認められていません。

関連記事|公正証書遺言が遺留分を侵害したら?請求方法や対策を弁護士が解説

遺留分侵害額の計算式

遺留分が侵害されている状況とは、遺留分を請求する遺留分権利者が、実際に得た相続財産が、遺留分の価額に達しない状態をいいます。

例えば、相続財産の全体額が1000万円で、相続人が子供2人で、長男Aに900万円、次男Bに100万円をそれぞれ相続させる遺言がある事案です。

この事案では、子ども2人の法定相続分は2分の1となるため、遺留分額は250万円となります。

▶1000万円×法定相続分2分の1×遺留分割合2分の1

遺言により100万円しか取得できないため、遺留分の金額である250万円に到達しません。

遺留分の侵害額を導くための計算方法は以下のとおりであり、遺留部分の基礎財産を計算する際し、相続時の遺産に加えて「生前贈与」も考慮されていることが分かります。

遺留分の計算式

遺留分侵害額=①遺留分額−②実際に取得した財産額

①遺留分額=➊遺留分の算定基礎となる財産額×法定相続分×遺留分率

➊遺留分の算定基礎となる財産=相続開始時の財産額+「生前贈与」−相続債務

遺産がなくても生前贈与があれば遺留分請求できる

相続開始時の遺産がない、または、僅少である場合でも、生前贈与を対象に遺留分請求することは可能です。

先ほど解説したように、遺留分の基礎財産は、死亡時に存在する遺産だけでなく、相続開始前の生前贈与も含まれるからです。ただし、すべての生前贈与が対象となるわけではなく、一定の条件を満たすことが必要です。

よって、たとえ相続時の遺産がなかったとしても、遺留分権利者は生前贈与を受けた人に対して、遺留分請求をすることができます。

遺留分侵害の対象となる生前贈与とは

遺留分の算定基礎となる財産には、生前贈与が含まれます。しかし、あらゆる贈与が遺留分算定の基礎となるわけではありません。遺留分の対象となる生前贈与はどこまでかを解説します。

相続人ではない人の贈与は相続開始前1年間

相続人ではない人に対して、亡くなる前1年間に行われた贈与は、遺留分の算定基礎となります。つまり、遺留分の対象となる生前贈与は相続開始前1年前に限定されます。

ここでいう『贈与』とは、ある財産を譲り渡す贈与契約だけでなく、亡くなった人に対して負っていた借入を免除する行為も含まれます。

相続人の贈与は相続開始前10年間の贈与

「相続人」に対して行われた贈与は、先ほどの1年間に限定されません。相続開始前10年間に行われた贈与が、遺留分の算定基礎となります。

ただし、贈与を受けた相続人が、相続放棄した場合には、初めから相続人ではなかったことになります。そのため、この場合には、10年ではなく1年の期間制限になります。

ただ、10年間にされた贈与の全てが、遺留分の算定基礎となるわけではありません。贈与が特別受益にあたることが必要となります。

損害を知っていた場合には期間制限がない

生前贈与に際して、被相続人(贈与者)と受贈者の当事者双方が、遺留分権利者に、贈与によって損害を加えることを知っていた場合には、1年または10年の期間制限はなくなります。

損害を加えることを知っているとは、遺留分権利者の遺留分を侵害することの認識に加えて、将来財産が増加しないことの認識まで必要とされています。

遺留分では持ち戻し免除はできない

被相続人は、相続人に対する特別受益を遺産分割時に計上させることを免除することができます。

これを持ち戻しの免除といいます。

被相続人が、明示または黙示に、特別受益の持ち戻し免除の意思表示をすることで、特別受益の持ち戻し計算が必要なくなります。民法の改正により、婚姻期間が20年以上の配偶者に対して、居住用不動産が遺贈・贈与された場合には、持ち戻し免除の意思表示が推定されることになりました。(民法903条4項)。

しかし、相続人の遺留分は、持ち戻し免除に優先します。

仮に、特別受益の持ち戻し免除が遺留分に優先するとなると、生前に大部分の財産を贈与した上で、持ち戻しの免除さえしておけば、容易に遺留分の負担から解放されてしまい、遺留分制度の意義がなくなってしまうからです。

そのため、持戻し免除の意思表示は、遺留分侵害額の算定には影響しません。

請求側が生前贈与を受けていた場合

先ほど解説したように、遺留分侵害額の計算においては、遺留分額から実際に得ている財産を控除します。

遺留分権利者は遺留分の侵害者に対し、この控除した残額を遺留分侵害額として、遺留分請求することになります。

ここでいう実際に得ている財産の中には、遺言や遺産分割によって得た財産に加えて、特別受益に当たる贈与も含まれています。

関連記事|遺留分侵害請求されたら?遺留分請求を受けた場合の対応を解説

権利者側の特別受益には期間の制限はない

遺留分から控除される 遺留分権利者の特別受益に相当する贈与については、遺留分義務者の特別受益とは違い、10年間の期間制限はありません。

そのため、遺留分権利者において、相続開始前の10年間よりも前に贈与を受け、それが特別受益に当たる場合には、遺留分侵害額の計算において控除されることになります。

ただし、10年以上も前の贈与については、これを裏付ける証拠が薄く、贈与の証明をすることが困難なケースも多いでしょう。

生前贈与を対象に遺留分請求する時の注意点

生前贈与を対象に遺留分請求する場合には、いくつかの注意点に配慮しなければなりません。そもそも、生前贈与があったことを客観的に証明できなければなりません。これが贈与ではなく借入である場合には、生前贈与には該当しません。また、遺留分には消滅時効があるため、時効期間に注意が必要です。

生前贈与の証拠を収集して証明する必要

生前贈与があった事実は、請求側で証明しなければなりません。

客観的な証拠により裏付けることが必要です。『被相続人が生前に贈与したと言っていた』という発言は証拠にはなりません。

生前贈与の証拠の種類

被相続人名義の銀行口座で特定の人に対する送金履歴がある場合には、生前贈与の証拠になります。

銀行口座で多額の預金の出金履歴はあるものの、誰に渡したかが判然としない場合がよくあります。ただ、被相続人の日記やメモ書きが残されており、この内容から出金された預金が特定の人に贈与されていることがわかる場合には、生前贈与の証拠となります。

被相続人との間で作成された贈与契約書や合意書があれば、生前贈与の証拠となります。

預金の振込依頼書や払戻伝票の筆跡が被相続人ではなく、特定の相続人である場合には、生前贈与の証拠となります(無断引き出しであれば不当利得となります)。

遺言書の中で、生前贈与の具体的な内容を記載している場合には、その遺言書も生前贈与を証明する証拠となります。

証拠の収集方法

銀行の取引履歴については、相続人であれば金融機関に対して開示請求をすることで収集できます。

振込依頼書や払戻伝票についても、相続人であれば同様に開示を求めることができます。

不動産の贈与であれば、登記簿謄本を取り寄せ、場合によっては法務局にて登記申請の書類を閲覧します。

1年の消滅時効に注意する

遺留分侵害額請求には時効があります。

相続開始を知ったことに加えて、遺留分の侵害を知った日から1年以内で遺留分請求をしなければ、消滅時効により消滅します。

そのため、遺留分侵害の事実を知りながら、何らの通知をせずに放置してしまうと、遺留分侵害額請求権が消滅時効により消えてしまいます。

1年が経過する前に、先ほどの内容証明郵便により遺留分侵害額の通知をするべきでしょう。

関連記事|遺留分の請求期限は?遺留分の時効と止める方法を解説します

TIPS! 10年の期間制限

たとえ相続の開始を知らなかったり、あるいは、遺留分侵害の事実を知らなかったとしても、死亡日から10年が経過すると遺留分請求を行使することはできなくなります。

被相続人からの借入金では生前贈与にはならない

被相続人からお金を借りている場合、それだけでは特別受益にはなりません。

なぜなら、相続人が被相続人からお金を借りたことで、相続人は被相続人に対して、そのお金を返済する義務を負うため、利益を得たとはいえないからです。

また、長年返済せずに放置していると消滅時効となる場合があります。しかし、消滅時効は債務者に認められた権利であって、貸主による処分行為ではありません。そのため、被相続人の貸金が、消滅時効によって消滅しても、特別受益にはなりません(争いあり)。

他方で、被相続人が相続人に対して、貸金を免除した場合、相続人は貸金の返済から免れます。この場合には、利益を得たと言えるため、特別受益となります。

遺留分を請求する方法

生前贈与や遺言によって遺留分が侵害されている場合、義務者に対して遺留分侵害額の金銭を支払うように求めます。

内容証明郵便にて請求する

遺留分の義務者に対して、遺留分侵害額の支払いを求める通知をします。

遺留分請求の通知は口頭ではなく文書で行うようにします。その上で、文書による送付する場合、配達証明付の内容証明郵便により通知します。なぜなら、単なる文書では、いつ、どのような内容の通知をしたかが、事後的に証明ふることが難しくなります。他方で、配達証明付の内容証明郵便であれば、送達時期と文書の内容を事後的に証明することができます。

遺留分の協議を進める

遺留分請求の通知をした後、遺留分義務者との間、遺留分に関する協議を進めます。

協議の前提として、相続開始時の遺産と生前贈与の確定する必要があります。相手方との協議が進展しない場合には、話し合いを断念せざるを得ません。

調停の申立て

相手方との協議が奏功しなければ家庭裁判所に対して遺留分の調停申立てを行います。

家庭裁判所の裁判官と調停委員(2人)が当事者の仲裁をして当事者間の合意を促します。

調停手続では、当事者の話し合いを基調としますが、直接対面して話し合うことはありません。当事者が入れ替わりで調停室に入室して、交代で言い分を述べたり、調停委員から聞き取りを受けます。

調停手続を経て合意ができれば調停は成立します。逆に、合意に至らなければ調停は不成立となります。

▶遺留分請求の調停手続に関する裁判所の解説はこちら

遺留分侵害請求の訴訟提起

調停が不成立となれば、地方裁判所に対して遺留分侵害額請求訴訟を提起します。

訴訟手続では、話し合いの要素は薄まり、当事者双方が準備書面による主張とこれを裏付ける証拠の提出を繰り返すことで審理を進めます。

ある程度審理が進んだ段階で、裁判官から和解による解決を勧められます。それでも解決できない場合には、裁判官から判決が下されます。

判決を受け取った日の翌日から2週間以内に控訴しなければ、判決は確定します。

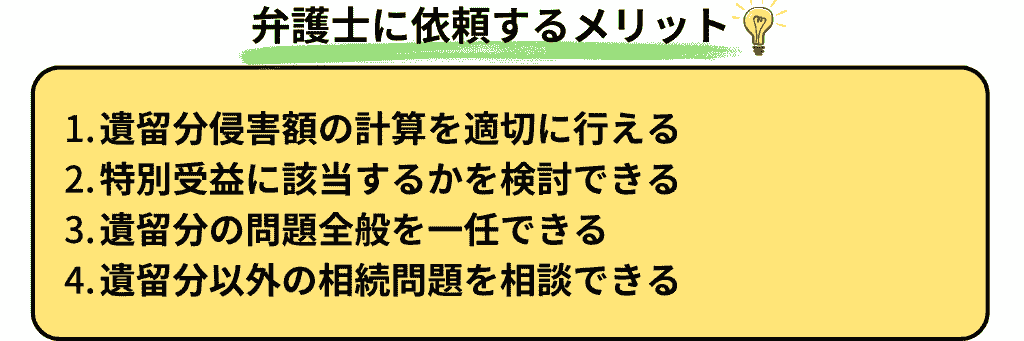

遺留分の問題は弁護士に相談しよう

遺留分侵害請求は、複雑な法律上の論点を多く含んでおり、簡単に理解することはできません。

大きな法律の改正もあった分野でもありますから、一層遺留分の理解は難しくなっています。

また、遺留分の問題が話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所の調停や訴訟の手続きを通じて解決を図るしかありません。

自分自身で抱え込んでしまうと、あらぬ方向に向かってしまうリスクもあります。

そこで、速やかに弁護士等の専門家に相談し、アドバイスを受けることで適切な解決が期待できます。

初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。

お気軽にご相談ください。

対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。