賃貸物件のオーナーにとって、入居者の「又貸し」は頭を悩ませる問題の一つです。契約違反であるにも関わらず、巧妙に行われるケースも少なくありません。

この記事では、又貸しが発覚した場合の適切な対処法と、未然に防ぐための予防策を解説します。法的リスクや具体的な対応について理解を深め、健全な賃貸経営にお役立てください。

又貸し(転貸)とは?法律上の定義と関連行為

以下では、又貸し(転貸)無断転貸がなぜ法的に問題となるのかを深掘りし、さらに混同されやすい同居、ルームシェア、民泊といった行為との具体的な違いについても、以降の項目で詳しく解説していきます。

民法で原則禁止される「無断転貸」

賃貸物件における「又貸し」とは、入居者(賃借人)が賃貸している物件の全部または一部を第三者に貸し出す転貸を指します。賃貸人(オーナー)の承諾を得ない転貸は法律上「無断転貸」と呼ばれ、民法第612条によって原則として禁止されています。同条第1項には、「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲渡し、又は賃借物を転貸することができない」と明確に定められています。賃貸借契約は、賃貸人と賃借人との信頼関係に基づいて成立するため、この無断転貸はその信頼関係を大きく損なう行為と見なされます。一方、オーナーの承諾が得られているのであれば、賃借人が第三者に物件を貸し出すこと自体は違法ではありません。

重要なのは、民法第612条が禁止しているのが、あくまで賃貸人の「無断」での転貸行為であるという点です。

賃貸人としては、自身の資産を保護するためにも、賃貸借契約書に転貸に関する明確な禁止条項を設けるとともに、事前に承諾を得る手続きを明記することが、不要なトラブルを未然に防ぐ上で極めて重要となるでしょう。

転貸にあたるか判断が迷うケース(同居・留守番・経営委託・ルームシェア・民泊)

| 行為の種類 | 行為の概要 | オーナーの承諾 |

| 同居 | 契約者が居住を続け、親族やパートナーが共に住むケース。 | 契約締結時の申告は原則不要。契約後の追加は要確認。 |

| 留守番 | 出張や旅行等のため、短期間、親族や知人に契約者に代わって住んでもらうケース | 短期間であれば契約者の履行補助者となるため不要。 |

| 経営委託・共同経営 | 第三者に店舗運営を委ねるケース | 契約者も店舗運営に携わっている場合には、承諾は不要。 |

| ルームシェア | 複数の入居者が共同で物件を借りる形態。 | 全員が契約書に署名する場合は必要。無断での一部転貸は禁止。 |

| 民泊 | 賃借人が無断で第三者に宿泊させる(事業目的含む)。 | 通常の賃貸契約では許可されません。 |

賃貸物件には、一見すると又貸しに似ていながらも、法的な取り扱いが異なる行為がいくつか存在します。

はじめに、転貸といえるためには、賃貸物件の全部または一部が転借人とされる第三者が賃借人を排除して独立して使用収益している状況が必要です。

同居

まず、「同居」ですが、これは賃貸借契約時に申告され、賃借人自身が居住を続けながら、親族やパートナーが共に住むケースを指します。この場合、賃借権の譲渡や転貸には当たらず、原則として又貸しには該当しません。

しかし、友人や知人から賃料を支払ってもらうような形態で同居する場合には、転貸と捉えられる可能性もあります。

留守番

旅行や出張などの短期間、第三者に留守番をさせたとしても、その第三者は、賃借人の履行補助者にすぎず、独立した占有をしていないため、転貸には当たらないのが原則です。

しかし、留守番が短期間に留まらず、数年に及び、賃借人に賃料を支払っているような場合には、単なる履行補助者とはいえないため、転貸に該当する可能性があります。

経営委託

賃借人が第三者に対して、経営委任、業務委託、共同経営として、飲食店等の運営を任せる場合があり、これが転貸にあたるのかが問題になることがあります。

しかし、無断転貸による解除を回避するために、共同経営等の体裁を取っていることもあります。賃借人が、単に賃料に相当する定額の金銭を受け取るだけで、店舗の運営にほとんど関与せず、店舗の収益も得ていないような場合には、その第三者が店舗運営の実質的な主体と言えるとして、転貸に該当する可能性があります。

ルームシェア

「ルームシェア」は、複数の入居者が共同で物件を借りる形態です。オーナーの承諾を得て、入居者全員が契約書に署名する形式であれば正規の契約であり、又貸しには該当しません。一方、賃借人がオーナーに無断で同居人を募り、その同居人から家賃の一部を徴収するような場合は、無断転貸、つまり又貸しとされる可能性があります。

民泊

賃借人がオーナーに無断で物件を第三者に宿泊させる「民泊」は、事業目的の又貸し(無断転貸)にあたり、重大な契約違反です。これは旅館業法や住宅宿泊事業法にも抵触する可能性があり、法的な問題に発展するリスクが高い行為です。

入居者が又貸しを考える背景とは?よくある動機を解説

賃貸物件の又貸しは、オーナーにとって重大な契約違反行為です。しかし、入居者はなぜ、そのようなリスクを冒してまで無断転貸を行うのでしょうか。以下では、入居者が又貸しを検討する際に働く心理や動機を深く掘り下げて解説します。

長期不在期間の家賃負担を避けたい

入居者が賃貸物件の又貸しを検討する背景には、長期不在期間の家賃負担を避けたいという経済的な動機があります。個人的な事情により、数ヶ月から年単位で自宅を空けるケースは少なくありません。具体的には、以下のような状況が挙げられます。

- 海外への留学

- 転勤、長期出張

- 実家への長期帰省

- 家族の介護や入院

しかし、物件を空室にしていても家賃の支払いは続くため、賃料負担は入居者にとって大きな経済的負担となります。特に単身赴任などで家賃が二重にかかる場合、その負担はより深刻です。こうした状況では、「空いている部屋を有効活用したい」「家賃がもったいない」といった心理が働きやすくなります。

「一時的に誰かに住んでもらえば、家賃の一部を補填できる」といった安易な考えから、賃貸借契約に定められた又貸し禁止の条項を軽視し、無断転貸に至ってしまうケースが見られます。所有者であるオーナーに無断で第三者が入居することは、契約違反であるという認識が希薄なまま行動してしまうため、結果としてトラブルに発展する可能性が高まります。

友人・知人への善意や安易な考え

入居者が又貸しを検討する背景には、住む場所に困っている友人や知人を助けたいという「善意」がある場合があります。金銭的な利益を目的とせず、純粋な好意から一時的に部屋を貸してしまうケースは少なくありません。例えば、「1ヶ月ほど海外へ行く期間、友人に部屋を貸したい」といった相談が挙げられます。

しかし、「短期間だから問題ないだろう」「友人だから信頼できる」といった安易な考えや、又貸しが賃貸借契約で禁止されている行為であるという認識の甘さが、後々のトラブルにつながる原因となります。

短期的な収入を得るため

入居者が賃貸物件の又貸しを検討する背景には、手軽に収入を得たいという経済的な動機があります。近年、民泊仲介サイトが普及し、自宅を旅行者などに短期間貸し出すことで収益を得る機会が増加しました。特に観光地や都心部といった需要の高いエリアでは、通常の賃料よりも高い宿泊料を設定できるため、入居者が「空き部屋の有効活用」や「小遣い稼ぎ」といった副業感覚で又貸しを行うケースが見られます。

しかし、賃貸借契約においてオーナーの承諾なしに物件を第三者に貸し出す行為は、重大な契約違反です。また、民泊行為が旅館業法などの法令に抵触する可能性があることへの認識が不足している場合も少なくありません。

無断の又貸しがオーナーにもたらす4つの重大リスク

賃貸物件の入居者による無断の又貸しは、単なる契約違反にとどまらず、オーナーの賃貸経営に深刻なリスクをもたらします。無断転貸が発覚した場合、オーナー様は予期せぬトラブルに巻き込まれ、多大な負担を強いられることも考えられます。

以下では、転貸によるリスクを詳しく解説します。

家賃滞納や支払いに関するトラブル

又貸しの場合、家賃滞納はオーナーにとって最も深刻なリスクの一つです。通常、賃料は入居者である契約者からオーナーへ支払われます。しかし、又貸しが発生すると、家賃の支払いは「転借人→賃借人→オーナー」という経路をたどることになります。

具体的な滞納パターンとしては、転借人が賃借人に家賃を支払わないケースや、契約者が転借人から受け取った家賃を使い込み、オーナーへの送金が行われないといった事例が挙げられます。

万が一、契約者本人と連絡が取れなくなった場合や契約者が家賃の支払いを拒否した場合、家賃の回収は困難になります。これは、オーナーにとって直接的な経済的な損失を招き、賃貸経営の安定性を大きく揺るがす重大なリスクとなります。

物件や設備の損傷・汚損

賃貸物件の又貸しは、物件の損傷や汚損のリスクを高める原因となります。本来、入居者である契約者は賃貸借契約に基づいて物件を使用収益する義務を負いますが、又貸しによって入居する第三者(転借人)は、物件への愛着や責任感が希薄になることもあります。また、転借人はオーナーと直接の契約関係がないため、賃貸借契約書の内容を十分に把握していないことが多くあります。

そのため、以下のような契約上の重要ルールを知らずに破ってしまうことで、予期せぬ形で物件にダメージを与える可能性があります。

- ペット飼育の禁止

- 釘打ちの禁止

- 設備の無断改造

さらに、万が一、物件に損傷が発生した場合でも、転借人から契約者、さらにはオーナーへと正確な情報が伝わらない可能性があります。その結果、損傷の発見が遅れて被害が拡大したり、修繕に時間を要したりする恐れがあります。また、最終的な原状回復費用の請求においても、契約者本人との連絡が取れない場合や、費用負担を巡ってトラブルに発展し、回収が困難になるケースも少なくありません。

騒音やゴミ出しなど近隣住民との問題

賃貸物件を又貸しされた転借人は、賃貸物件の所有者であるオーナーとの間に直接の賃貸借契約がないため、物件の利用ルールやマナーに対する意識が希薄であることがあります。その結果、近隣住民との間でトラブルに発展しやすい傾向があります。

具体的には、近隣住民との間で発生しやすい問題として、以下のような点が挙げられます。

- 騒音トラブル

- 深夜のパーティ

- 騒ぐ声や笑い声

- 楽器の音

- ペットの吠え声

- ゴミ出しに関する(問題曜日や時間を守らない、分別が不十分なゴミを出す)

- 粗大ゴミの不法投棄(これにより、カラスの飛来、悪臭、虫の発生を招くことがあります)

- 共用部分でのマナー違反

こうした問題は、他の入居者からのクレームとしてオーナーに集中し、その対応には多大な時間と労力が必要となります。加えて、物件全体の評判を低下させ、最悪の場合、既存入居者の退去につながる可能性も考えられます。

契約者本人と連絡が取れなくなる

賃貸物件の又貸しにおいて、オーナーにとって深刻なリスクの一つが、本来の契約者本人と連絡が取れなくなる事態です。又貸しが行われると、契約者が物件に居住せず、第三者である転借人が住むことになります。これにより、緊急時や重要な通知の際に、責任を負うべき契約者へ連絡を取ることが極めて困難になる可能性があります。

トラブルの発生時において、契約者本人の所在が不明となり、音信不通になっていると、問題解決が遅れてしまい、より一層複雑化する事態となります。

もしかして又貸し?見抜くためには

賃貸物件における又貸しは、入居者が巧妙に隠そうとすることが多いため、オーナーがその事実に気づきにくい場合も少なくありません。しかし、家賃滞納や近隣トラブルなど、さまざまな問題を引き起こす無断転貸を早期に発見することは、オーナーの資産を守る上で非常に重要です。ここでは、日頃の管理の中で「もしかして?」と感じた際に、具体的にどのような点を確認すべきかを解説します。

集合ポストや表札の名前が契約者と違う

賃貸物件で又貸しを見抜く際の最も分かりやすい兆候の一つは、集合ポストや玄関の表札に契約者とは異なる名前が記載されているケースです。郵便物を受け取るため、実際にその物件に居住している人物が自身の氏名を表示している可能性が高く、契約者以外の第三者が物件を利用している疑いが生じます。

しかし、この兆候だけで直ちに又貸しだと断定するのは早計です。例えば、以下のようなケースも考えられます。

- 入居者が結婚により姓を変更したものの、オーナーへその旨を伝えていない場合

- オーナーの許可を得て同居する親族やパートナーの名前が追加されている場合

そのため、集合ポストや表札に契約者と異なる名前を発見した際は、あくまで又貸しを疑う「きっかけ」として捉え、その後の事実確認へとつなげることが重要です。

近隣から見知らぬ人の出入りを指摘される

賃貸物件の又貸しを見抜く上で、近隣住民からの情報は非常に重要な手がかりとなります。入居者ではない第三者が頻繁に出入りしている場合、近隣住民は日常の異変として気づきやすく、オーナーや管理会社へ情報が寄せられることが少なくありません。

具体的に寄せられる指摘は以下の通りです。

- 契約者とは違う人が頻繁に出入りしている。

- 夜中にスーツケースを持った人が出入りしている。

これらの情報は、無断転貸、特に民泊のような短期的な又貸しが行われている兆候である可能性も考えられます。

ゴミの量や出し方が不自然

賃貸物件において、ゴミの量や出し方に異変が見られる場合も、又貸しを見抜く重要な手がかりとなり得ます。例えば、これまで遵守されていたゴミの分別方法や収集日が急に守られなくなった場合には、ゴミ出しルールを十分に把握していない別の人物が又貸しで住んでいる可能性を示唆します。

オーナーや管理会社が定期的にゴミ集積所を確認することは、こうした異変を早期に発見するために有効な手段です。

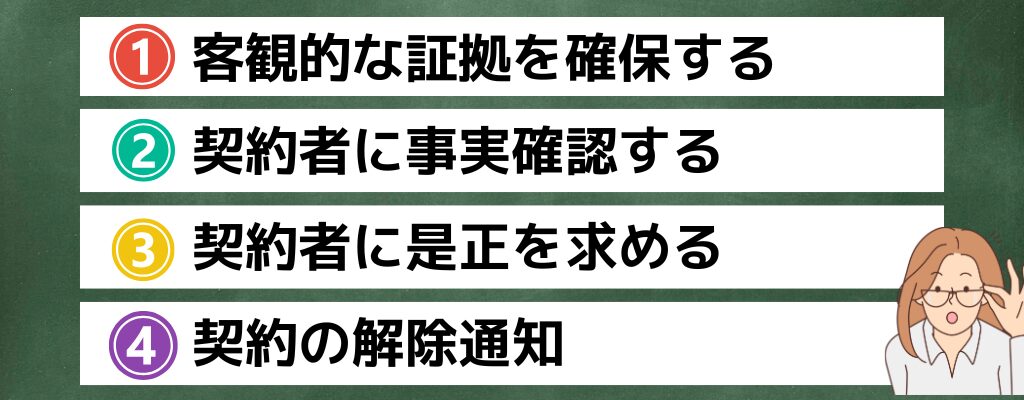

又貸しの事実が判明した際の正しい対応手順

賃貸物件において又貸しの疑いが確信に変わった場合でも、法的な手順に沿って冷静に対応することが極めて重要です。誤った行動は、さらなるトラブルや法的紛争を招くおそれがあります。

以下では、各ステップを順を追って解説していきます。

客観的な証拠を確保する

契約者が又貸しを否認することは珍しくありません。そのため、契約者が否認することも見据えながら、又貸しが行われていることを証明できるだけの証拠を確保しておくことが重要です。表札の写真、近隣住民からの苦情を整理したレポート、不特定の第三者が往来する状況が分かる写真などです。ただし、個人のプライバシー等の権利を侵害しないように注意をしておくことを要します。

契約者への事実確認を行う

又貸しの証拠を確保できたら、次に、感情的にならず、冷静に事実確認を行うことが重要です。

賃貸借契約を結んでいる契約者本人へ連絡を取り、現在の利用状況を確認しましょう。連絡方法としては、電話での直接対話のほか、内容証明郵便などの書面を用いることも有効です。後のトラブルに備え、双方のやり取りは必ず記録に残しておくようにしましょう。

確認すべき具体的な事項は、以下の通りです。

- 現在、その物件に誰が使用しているのか

- 第三者に部屋を貸し出している事実はないか

- 頻繁に出入りしている人物は誰か

この際、一方的に問い詰めるのではなく、契約者の言い分にも耳を傾け、丁寧にヒアリングする姿勢が大切です。親族の一時的な滞在など、又貸しには該当しないケースも考えられるため、状況を正確に把握するよう努めましょう。

是正勧告と契約解除の判断基準

又貸しの事実が判明した場合、オーナーは直ちに契約解除に踏み切るのではなく、まずは賃借人に対し是正勧告を行います。これは、賃貸借契約が信頼関係を前提としており、軽微な違反には是正の機会を与えるためです。ただ、当事者の信頼関係が既に大きく毀損している場合には、是正を求めずに解除通知を出すケースもあります。

是正勧告は書面(内容証明郵便など)で行い、以下の内容を明確に記載することが重要です。

- 違反内容

- 是正期間

- 期間内に是正されない場合の契約解除への移行

契約解除に進むかどうかの判断は、又貸しの悪質性、賃借人の態度、物件への実害の有無などを総合的に考慮して行われます。特に「信頼関係破壊の法理」が重要となり、賃借人の契約違反が賃貸人との信頼関係を破壊する「背信的行為」と評価できるかがポイントです。しかし、親族の一時滞在など、経済的利益を目的としないやむを得ない事情がある場合は、無断転貸とまではいえず、解除が認められないケースもあるため、個別の事情を総合的に判断する必要があります。是正勧告に従わない場合、または又貸しの悪質性が高く信頼関係が破壊されたと判断される場合は、法的手段による契約解除や物件の明け渡し請求へと移行します。

信頼関係の破壊を理由とした契約解除の進め方

契約解除の意思表示は、内容証明郵便を用いて行うことが強く推奨されます。通知書には、明確な解除の意思表示に加え、以下の項目を具体的に記載してください。

- 契約解除の理由(無断転貸の事実と契約違反の条項)

- 賃貸借契約の具体的な内容(契約日、物件情報など)

- 物件の明け渡し期限

- 未払い賃料や原状回復費用の請求に関する事項

もし契約者が通知後も明け渡しに応じない場合は、物件の明け渡しを求める訴訟を提起し、判決を得た上で強制執行に進むという法的手続きが必要となります。これらの手続きは専門的な知識と時間を要するため、円滑な解決のためには弁護士への相談が不可欠です。適切な対応で、オーナー様の大切な資産と権利を守りましょう。

又貸しトラブルを防ぐための効果的な予防策

又貸しトラブルは、一度発生するとその解決に多大な労力、時間、そして金銭的コストを要します。そのため、問題が顕在化する前にいかに未然に防ぐかが重要となります。

以降の項目では、又貸しの予防策を具体的に解説します。

| 対策段階 | 目的 |

| 契約時(契約書を万全にする) | 賃貸借契約における明確な禁止事項の設定 |

| 入居審査時 | 入居希望者の厳格な見極めによるリスク回避 |

| 入居後 | 契約後の物件管理と状況確認 |

賃貸借契約書で禁止事項を明確化する

賃貸物件の又貸しによるトラブルを未然に防ぐ上で、最も基本的な対策は、賃貸借契約書に禁止事項を明確に記載することです。民法第612条で無断転貸が原則禁止されているとはいえ、契約書に具体的な条文として明記することは、又貸しのトラブルを予防することが期待できます。

さらに、契約締結時には、これらの禁止事項について入居者本人に口頭で丁寧に説明し、内容を十分に理解・承諾してもらうプロセスが不可欠です。違反した場合には、契約解除の対象となり得ることを明確に伝えることで、入居者に対する強力な抑止力となり、安易な又貸しを防ぐ効果が期待できます。

入居時の審査と本人確認の徹底

賃貸物件の又貸しトラブルを未然に防ぐ上で、入居時の審査と本人確認の徹底は極めて重要です。この段階で申込者の支払い能力や人柄を正しく見極めることが最初のステップとなります。

また、誰が契約者であるかが不明瞭なまま、利用を開始させてしまうと、又貸しの兆候を掴むことができなくなるリスクもあるため、身分証明書の提出は必ず求めるようにします。

管理会社と連携した定期的な巡回

又貸しトラブルの予防策として、定期的な建物巡回は非常に効果的な物理的手段の一つです。物件を日常的に管理・巡回することで、又貸しの兆候を早期に発見できる可能性が高まります。

また、巡回が行われているという事実自体が、入居者へ心理的なプレッシャーを与え、不正行為の抑止力としても機能します。

又貸しの問題は難波みなみ法律事務所へ

賃貸物件における入居者による又貸し(無断転貸)は、オーナーにとって決して軽視できない重大な契約違反です。

又貸しの事実が判明した場合、冷静かつ適切な対応が不可欠です。賃借人の不正行為が是正されない場合は、賃借人との信頼関係が破壊されたことを理由に、内容証明郵便を用いた契約解除、さらには法的手続きへと進むことになります。これらのプロセスは専門的な知識を要するため、適切な判断と対応が求められます。

万が一、又貸しに関する不安な点や具体的なトラブルが発生した際は、決して一人で抱え込まず、信頼できる弁護士へ速やかに相談することをおすすめします。弁護士の知見とサポートを得ることで、迅速かつ的確な解決につながり、オーナー様の安定した賃貸経営につながるはずです。

当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。

対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。