銀行預金の相続には期限はありません。

しかし、期限がないからといって長年放置することはおすすめしません。預金が休眠口座となる場合もありますし、凍結手続きがとられていないために、いつのまにか預金口座から遺産が引き出されていることもあります。

遺産には、不動産のほか、現金、預貯金や、生命保険金、死亡退職金、株式などがありますが、これらのうちの預貯金債権については、遺産分割においてどのような処理をされるのかを具体的に解説します。

銀行預金の相続手続きに期限はない

預金の相続手続きには法律上期限の定めはありません。

銀行の預金口座の持ち主が亡くなった場合、相続人が被相続人の口座内の預金を相続できます。そのためには、口座のある金融機関に対する預金の相続手続きが必要です。

預金の相続手続きを進めるためには、戸籍の取り寄せにより相続人を確定させた上で、相続人全員が参加する遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割ができれば、各金融機関が定める手続きに沿って預金口座の解約や名義変更を行うことになります。

これらの相続手続きについて法律上の期限は定められていません。そうはいっても、預金の相続手続きをいつまでも放置していると、様々なデメリットはあります。

預金の相続手続きを放置することなく、場合によっては弁護士に相談・委任するなどして相続手続きを進めていくことをおすすめします。

預金相続を放置することで生じる5つのデメリット

説明したように、銀行預金の相続手続きには期限は定められていないものの、早めに手続きするに越したことはありません。手続きせず、そのまま放置すると、さまざまなデメリットやリスクが生じる可能性があるためです。ここでは、預金相続を放置するデメリットをいくつか紹介します。

凍結されないことによる引き出しのリスク

預金口座の持ち主が亡くなった段階、あるいは役所に死亡届を提出した段階で、即座に銀行口座が凍結されるわけではありません。

実際には、口座名義人が亡くなったことを銀行が認識したときに凍結されます。家族などが、死亡後の相続手続きを銀行に対して行うことで凍結されるケースが多いでしょう。

未凍結の状態を放置すると、相続人とは関係のない人に預金口座から出金されるリスクが生じます。

また、口座の名義人が亡くなっているにもかかわらず、生前に契約していたサービス利用料の引き落としが続いてしまう可能性もあります。そのようなリスクを避けるために早めに金融機関へと連絡を入れ、口座凍結を含めた預金相続の手続きが必要です。

時間の経過により相続人が増えてしまう

通常、相続の手続きは相続人全員で行います。

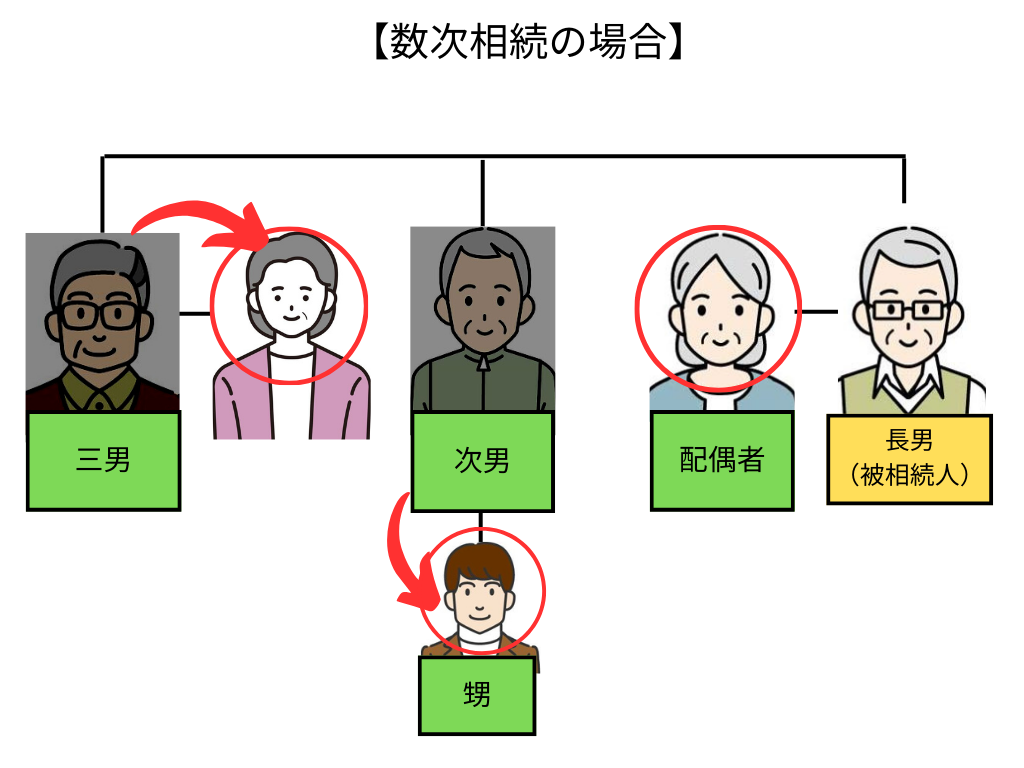

相続権は、これを有する相続人が亡くなっても消滅はしません。亡くなった人の家族など新たな相続人へと移ります(数次相続)。

銀行預金の相続手続きを放置している間に相続人も亡くなってしまった場合、数次相続により、本来は相続する予定のなかった人にも相続権が移る可能性が出てきます。例えば、相続人が配偶者と被相続人の兄弟である場合、相続開始後に相続人の一人である兄弟が死亡した場合、死亡した兄弟の相続人(例えば、兄弟の配偶者)も相続権を有する立場に立ちます。

結果的に相続人が増え、一人当たりの受け取れる金額が減ってしまうケースも出てくるでしょう。

また、相続人の増加は、新たなトラブルの発生にもつながりかねません。無用なトラブルを避けるためにも、銀行預金の相続手続きは放置せず、早めに行う必要があります。

関連記事|兄弟が亡くなった時の相続権とは?兄弟の相続手続きや遺留分の問題

放置することで休眠口座となる

入金や引き出しなどが一定期間ない銀行口座は「休眠口座」となります。

2009年1月1日以降の取引から10年以上放置された口座が休眠口座の対象です。家族などが亡くなった際、その人のメインバンクの預金口座の存在は比較的把握しやすいでしょう。しかし、保有していた銀行口座が一つとは限りません。メインバンク以外の口座に関しては気づかずに、休眠口座となってしまうケースもあります。亡くなった人のすべての銀行口座に対して預金相続の手続きを行いましょう。

休眠預金は預金保険機構へと移され、民間公益活動へと使われます。また、休眠口座に手数料を導入している金融機関もあるので、預金相続を放置すると徐々に口座残高が減ってしまうデメリットが生じます。相続人にとってメリットはないため、やはり早めの手続きが必要です。

▶休眠口座に関する金融庁の解説はこちら

相続放棄や限定承認の期限が過ぎてしまう

相続放棄や限定承認には期限があります。

相続放棄や限定承認は、相続開始の日から3か月以内に手続きをしなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、被相続人の債務も含めて承継しなければなりません(単純承認)。

そのため、銀行預金を含め相続手続きをしないで放置していると、相続放棄や限定承認の期限を徒過させてしまうおそれがあります。速やかに被相続人の預貯金や借金の有無・金額を調査し、相続放棄等をするべきか検討するべきです。

関連記事|限定承認とは?限定承認するケースや相続放棄との違いを解説します

関連記事|相続放棄の期限|相続放棄の手続きとやり方について弁護士が解説します

相続税の申告・納税期限が過ぎてしまう

預貯金を含め相続手続きを放置していると、相続税の申告期限が過ぎてしまうおそれがあります。

相続税の申告と納税は、相続開始後10か月以内に行う必要があります。銀行預金の相続手続きをせずに、これを放置している相続税の申告期限を逃してしまうかもしれません。相続税の申告期限を経過すると、加算税や延滞税などのペナルティがあるだけでなく、相続税軽減の控除や特例を利用できなくなります。

銀行預金の相続手続き

亡くなった人の預金の相続手続きのために金融機関へと提出する書類は、遺言書がある場合とない場合とで異なります。特に、遺言書がない場合には、相続人間で遺産分割協議をしなければ、預金の相続手続きを進めることができません。

遺言書がある場合の相続手続き

- 遺言書

- 被相続人の戸籍謄本と相続人の戸籍謄本

- 預金相続人の印鑑証明書

- 通帳やキャッシュカード

公正証書遺言以外の場合には、検認調書もしくは検認済証明書が必要です。裁判所で遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者の選任審判書謄本も提出します。

これら書類を、必要事項を記入した銀行所定の届け出用紙とともに提出しましょう。

遺言書がない場合の相続手続き

- 遺産分割協議書や調停調書・審判書

- 被相続人の除籍謄本と戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本もしくは全部事項証明書

- 相続人全員の印鑑証明書

- 通帳やキャッシュカード

被相続人の除籍謄本や戸籍謄本は、全部事項証明書でも構いません。出生から死亡まで連続した書類を提出します。

相続人を戸籍謄本で確定する

まずは、相続人を確定させる必要があります。戸籍謄本を取り寄せることで、相続人の漏れを避けましょう。相続人が漏れた状況で遺産分割協議をしても無効となるため注意が必要です。

遺産分割協議を行う

相続人全員と遺産分割協議を行います。

誰がどの財産をどの程度相続するのかについても協議します。遺産分割協議は、相続人全員の参加が必須です。

相続人が1人である場合も不要ですが、相続人が多い場合や疎遠となっている相続人がいる場合等では、弁護士に遺産分割の交渉を依頼するとよいでしょう。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

トラブルを防ぐ目的もありますが、金融機関に対する預金相続を含めた各手続きにも必要です。協議でまとめられた遺産の種類や配分を、明確に記載しておきましょう。

関連記事|遺産分割協議書の書き方とは?ひな形・文例を用いて弁護士が解説

遺産分割調停の申立てを行う

相続人間で遺産分割協議が成立しない場合には、遺産分割調停の申立てを行うことになります。

遺産分割調停では、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行います。調停手続きでは、家庭裁判所の調停委員2名(男女)が相続人間の仲裁をして、遺産分割の成立に向けた話し合いを促していきます。

調停手続きの結果、調停が成立する場合には、調停調書が作成され、調停調書に基づいた相続手続きを行います。調停が不成立となる場合には、調停手続きは終了し、審判手続きに移行します。審判手続きでは、話し合いの要素は薄くなり、裁判官が終局的な判断を下します。

関連記事|遺産分割調停で「やってはいけないこと」と「聞かれること」

銀行預金の相続手続きの注意点

銀行預金の相続手続きを進めるにあたっては、いくつかの注意点があります。注意点を踏まえずに相続手続きを進めてしまうと、相続人間の対立を深めたり、本来得られる遺産を失うリスクがあります。

遺産分割前に勝手に預金を引き出すこと

相続開始から遺産分割までに勝手に預金を引き出すことは控えるべきです。

被相続人が亡くなれば当然に口座が凍結するわけではありません。銀行側に死亡の事実を報告しない限りで口座から預金を引き出すことができます。

しかし、遺産分割前に預金を勝手に引き出すと、他の相続人とのトラブルを招き、遺産分割協議を難しくさせます。なぜなら、遺産分割の対象財産は、相続時だけでなく分割時にも存在する必要があります。そのため、遺産分割前に預金の引き出しがあると、遺産分割の対象財産が減少し、他の相続人に不利益が生じ、他の相続人からの反発を招いてしまうからです。また、葬儀費用や医療費等で預金を引き出す必要があったとしても、後述する仮払制度を活用することで解決することは可能です。

生前の取引履歴も確認しておくこと

銀行預金の相続手続きをするにあたっては、生前の取引履歴を確認しておくことが重要です。

被相続人が生前に特定の相続人に対して預金を贈与している場合には、「特別受益」として遺産分割で考慮しなければなりません。また、特定の相続人が無断で生前に預金を使い込んでいる場合、使い込んだ相続人に対して預金の返還を求める必要があります。

そのため、遺産分割をするにあたっては、預金の取引履歴を取り寄せた上で、相続開始前の取引履歴を精査し、生前贈与や遺産の使い込みをチェックするようにします。

銀行預金の仮払い制度

銀行口座の持ち主が亡くなった際、通常は、遺産分割協議などを行い、話し合いがまとまってからでなければ預金を引き出せません。

しかし、それでは遺族の生活費や亡くなった人の葬儀費用がまかなえないケースが生じる可能性があります。

そのような事態に対応するために、法定相続人であれば被相続人の預金を引き出せる制度が設けられています。いわゆる「預貯金の仮払い制度」です。家庭裁判所の判断を必要とせず預金を引き出せる制度で、払い戻し制度とも呼ばれます。

仮払いできる金額

仮払い制度で引き出せる金額には上限が設けられています。「被相続人の預金額の3分の1×仮払いを受ける相続人の法定相続割合」が上限です。

また、1つの金融機関について150万円が上限とされているため、前述の計算式で150万円を超える場合でも、150万円までしか引き出せません。

提出する書類

預金の仮払い制度の利用には、以下の必要書類を提出しなければいけません。

- 被相続人の除籍謄本と戸籍謄本もしくは全部事項証明書

- 相続人全員の戸籍謄本もしくは全部事項証明書

- 預金の仮払いを希望する相続人の印鑑証明書

そのほか、金融機関所定の書類が必要な場合があります。亡くなった人の口座のある金融機関に、事前に問い合わせておきましょう。

銀行預金の相続手続きを弁護士に依頼するメリットとは

銀行預金の相続手続きを行うためには、様々な手続きをクリアしなければなりません。皆さんにとって相続手続きは不慣れなものです。預金の相続手続きを弁護士に依頼することには大きまメリットがあります。

相続手続きに必要な戸籍謄本の取得を依頼できる

相続人の確定するためには、戸籍謄本を取り寄せなければなりません。漏れなく戸籍謄本を取り寄せるためには、正しく戸籍謄本を読み取れることを要します。また、本籍地が遠方である場合、取り寄せの事務手続きは煩雑となります。

弁護士に依頼することで、相続人の確定に必要な戸籍謄本を漏れなく速やかに取り寄せることができます。

遺産分割協議を一任できる

弁護士に依頼することで、依頼者の利益を最大化するために有利に手続きを進めることが可能となります。また、相続人間の話し合いには大きなストレスが生じます。弁護士を代理人とすることで心理的な負担を軽減させることができます。

遺産分割協議書の作成を一任できる

遺産分割協議書に誤りがあると、遺産分割協議それ自体が無効となる可能性もあります。弁護士に依頼することで、間違いなく適切に遺産分割協議書を作成することができます。

銀行の手続きを一任できる

遺産分割協議書を作成した後、自動的に銀行口座の相続手続きが終わるものではありません。銀行所定の書式を用意したり、遺産分割協議書、戸籍謄本等の必要書類を手配する必要があります。

弁護士に依頼することで、遺産分割協議後の銀行手続きをも含めて一任することができます。

遺産分割の問題は弁護士に相談を

親族間の相続の話し合いには大きな精神的な負担を生じさせます。また、遺産や生前贈与の有無の調査、戸籍謄本の取り寄せなど、手間のかかる作業も非常に多いです。

預金を含めた遺産の問題は一度弁護士に相談を。

当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。

対応地域は、大阪府全域、和歌山市、和歌山県、奈良県、その他関西エリアお気軽にご相談ください。