家賃の値上げを打診した際、借主が家賃の値上げを受け入れず、これを拒否することは珍しくありません。しかし、値上げを拒否したことを理由に借主を賃貸物件から追い出したいと考えるオーナーもいるかもしれません。

本記事では、家賃の値上げが拒否された場合に、オーナーが「追い出し」という手段に訴えることが法的に可能かどうかを解説します。また、値上げ交渉を円滑に進めるための手順や、万が一、訴訟に発展した場合の対処法についてもご紹介。冷静に状況を判断し、適切な行動を取るための情報を提供いたしますので、ぜひ参考にしてください。

はじめに|家賃値上げ拒否を理由にした一方的な追い出しは違法

近年、物価の高騰や固定資産税の増加などを背景に、所有物件の維持管理費が増大し、家賃の値上げを検討する不動産オーナーが増えています。

しかし、賃借人(入居者)が家賃の値上げに同意しなかった場合、そのことのみを理由として、オーナーが一方的に賃貸借契約を解除したり、強制的に退去(追い出し)させたりすることは、法律上認められていません。

債務不履行にはならないから

貸主は、借主に債務不履行があり、当事者間の信頼関係の破壊があれば、賃貸借契約を解除することができます。賃貸借契約を解除することができれば、貸主は借主に対して賃貸物件からの退去を求めることができます。

しかし、借主が賃料増額請求を受けても、適正な賃料額が確定するまでは、賃料増額請求を拒否して、現行賃料を支払い続けることが認められています。

そのため、借主が賃料増額請求を拒否したとしても、それをもって債務不履行があったといえません。よって、家賃値上げを拒否されたからといって、それを理由に借主を追い出すことはできません。

| 借地借家法第32条 2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。 |

更新拒絶や解約の正当事由にはならないから

貸主は、賃貸借契約の更新を拒絶したり、中途解約することで賃貸借契約を終了させることができます。しかし、更新の拒絶や中途解約が認められるためには、借地借家法で規定された「正当事由」を充たす必要があります。

正当事由を充たすためには、貸主と借主の物件を使用する必要性を基礎に、以下の事情を考慮して総合的に判断されます。

- 賃貸借に関する従前の経過

- 物件の利用状況

- 建物の現況

- 立退料

しかし、家賃の値上げ拒否だけでは、この「正当事由」には該当しないことは明らかです。よって、借主が家賃の値上げを拒否した一事をもって、更新拒絶や中途解約をしたとしても、正当事由を充たさないため、借主を賃貸物件から追い出すことはできないのです。

| 借地借家法第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 |

貸主が家賃値上げを請求できる事情とは

賃貸借契約における家賃は、一度合意すると簡単には変更できないと考えるかもしれません。しかし、日本の法律である借地借家法第32条1項では、賃貸人が賃借人(入居者)に対し、家賃の値上げを請求する権利が認められています。

ただし、この権利は貸主の都合だけで一方的に行使できるものではありません。借地借家法で定められた事情の変更が必要とされています。具体的にどのような事情の変更があれば賃料増額請求が認められるのかを解説します。

土地や建物の税金(固定資産税など)その他負担が増えた

不動産を所有する際に課される公租公課、中でも固定資産税や都市計画税などの税負担の増加は、借地借家法第32条第1項に定められた家賃値上げの事情として認められています。

また、税負担だけでなく、不動産の使用に伴う負担、例えば、管理費、共益費、火災保険料、修繕積立金などの負担が増加した場合も、賃料増額を求める事情に該当します。

貸主の負担が増加したにもかかわらず家賃が据え置かれた場合、従来の家賃収入だけでは物件の収益性が悪化し、適正な賃貸経営の継続が困難となる可能性があります。

そのため、公租公課や不動産の維持管理のための負担が増加した場合には、賃料増額が認められる事情となります。

土地や建物の価格の上昇

家賃は、土地や建物の価格を基に期待利回りを掛けた金額に必要計算を加算することで算出されるものです。そのため、家賃の基礎となった土地建物の価格の上昇は、家賃の金額を増額させる事情となります。

その他の経済事情の変動

土地建物の価格の上昇だけでなく、その他の経済事情の変動も、賃料増額を求める理由となります。

経済事情の変動の具体例として、消費者物価指数、国民所得、通貨供給量、労働賃金指数などの指標が挙げられます。これらの指標が賃料を合意した時点から変動したことで、現行賃料が著しく不相当に至った場合には、賃料増額を求めることができます。

近隣の類似物件と比べて家賃が著しく低い

近隣地域や類似の地域における賃料相場と比べて、現行賃料が著しく低くなっている場合にも賃料増額請求が認められます。ただ、あらゆる近隣の賃貸事例の家賃と比較できるわけではありません。比較するためには、参照する事例が契約条件、物件の用途(居住用か商業用か)、物件の状況、期間、権利金の有無等の状況を踏まえて、ある程度共通している部分があることが必要となります。

【4ステップで解説】家賃値上げ交渉の正しい進め方

家賃の値上げ交渉は、オーナーと入居者の双方にとって重要な問題です。そのため、感情的にならず、法に基づいた正しい手順を踏むことが非常に重要です。家賃の値上げは双方の合意がなければ成立しないため、交渉はあくまで合意形成を目指すプロセスであり、必ずしもオーナーの要求が一方的に通るわけではないことを念頭に置く必要があります。

以下では、家賃値上げに向けた各ステップの詳細と注意点について具体的に解説していきます。

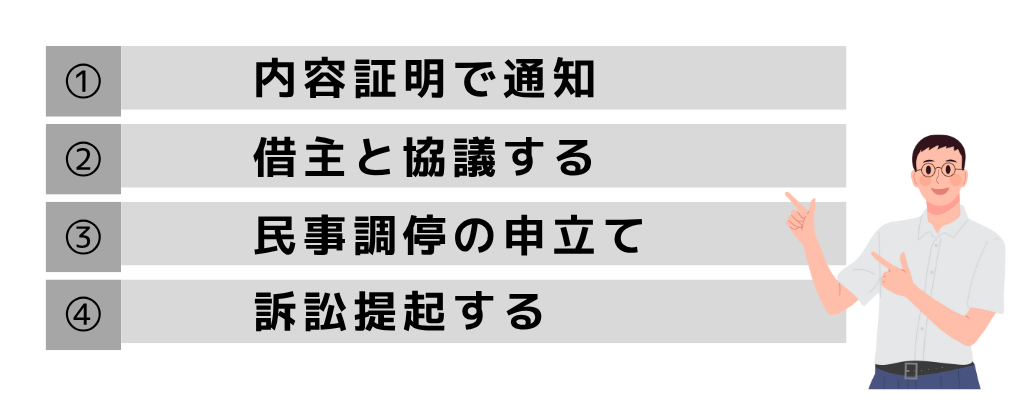

ステップ1:根拠を明記した「家賃増額請求通知書」で通知する

家賃の値上げを賃借人へ伝える際は、口頭ではなく「家賃増額請求通知書」という書面で行うことが、法的な手続きを進める上で最初の重要なステップです。書面で通知すれば、後々の「言った・言わない」といったトラブルを未然に防ぎ、万が一、調停や訴訟に発展した場合でも、正式な証拠として利用できます。

通知書の送付方法としては、配達記録が残り、郵便局が送付内容を証明してくれる「内容証明郵便」の利用を強く推奨します。これにより、賃借人が「受け取っていない」と主張するのを防ぎ、オーナーとして家賃交渉の意思を明確に示したという証拠を残すことができます。

ステップ2:入居者と冷静に話し合いの場を設ける

家賃増額請求通知書を送付した後は、速やかに電話や書面などを通じて借主と協議の機会を設けることが重要です。借主との話し合いでは、感情的な対立を避け、誠実な姿勢で臨むことが円滑な交渉の鍵となります。賃料改定は借主にとって不利益に感じられやすく、伝え方によっては不満や誤解を生み、交渉での解決を困難にさせ、ひいては訴訟に発展するリスクも伴うでしょう。

交渉の場では、ステップ1で準備した値上げの客観的な根拠を具体的に提示しながら協議を進めていきます。また、借主側の意見や事情にも真摯に耳を傾ける姿勢を示し、一方的な要求に終始せず、値上げ幅の減額や適用開始時期の延期など、譲歩できる点があれば柔軟に検討し、双方の落としどころを探るようにしましょう。

交渉がまとまった場合には、口約束で終わらせずに必ず「賃料改定合意書」などの書面を作成してください。この書面には、改定後の家賃額と適用開始日を明確に記載し、双方の署名捺印をもって保管することで、将来的なトラブルを未然に防止できます。

ステップ3:交渉がまとまらなければ「民事調停」を申し立てる

賃借人との直接交渉が決裂した場合、次の法的手段として民事調停の申し立てを検討します。家賃の増額請求では、原則として訴訟の前に調停を経る「調停前置主義」が採用されているため、いきなり訴訟を提起することはできません。

民事調停は、簡易裁判所で行われる手続きです。裁判官1名と調停委員2名以上が仲介役となり、賃貸人と賃借人双方の意見を聞きながら、あくまで話し合いによって合意形成を目指す場となります。

調停を申し立てる際は、相手方(賃借人)の住所地を管轄する簡易裁判所に「家賃増額調停申立書」を提出します。民事調停のメリットは、訴訟に比べて手続きが比較的簡素で費用を抑えられる点、そして、裁判所の仲裁により当事者間の感情的な対立が深まりにくい点が挙げられます。一方でデメリットとしては、調停には相手方に対する拘束力がなく、話し合いがまとまらなければ調停不成立となり、解決に至らないケースがある点には注意が必要です。

もし調停が成立した場合は、合意内容が記載された「調停調書」が作成されます。この調停調書は確定判決と同等の法的効力を持つため、増額後の家賃が法的に確定し、賃借人にはその支払い義務が生じることになります。

ステップ4:調停不成立の場合は「訴訟」で決着を図る

民事調停で賃借人との合意に至らなかった場合、最終的な解決手段は、「賃料増額請求訴訟」の提起となります。これは裁判所に家賃額の決定を求める法的手続きであり、調停とは異なり、裁判所の判決には法的な拘束力が伴います。

訴訟では、オーナーが主張する家賃値上げを必要とする事情と相当賃料額の根拠を、不動産鑑定士の鑑定意見書等の客観的な証拠を用いて裁判官に具体的に証明しなければなりません。裁判所は、双方の主張と提出された証拠を総合的に考慮し、不動産鑑定士の意見なども参考にしながら、適正な家賃額を判断し、判決を下します。この判決で示された家賃額には、賃借人も従う義務があります。

しかし、家賃増額請求訴訟は、多額の費用と長い時間を要するというデメリットがあります。そのため、訴訟に踏み切る前には、必ず不動産問題に詳しい弁護士に相談し、勝訴の見込みや費用対効果を慎重に検討するのが賢明です。

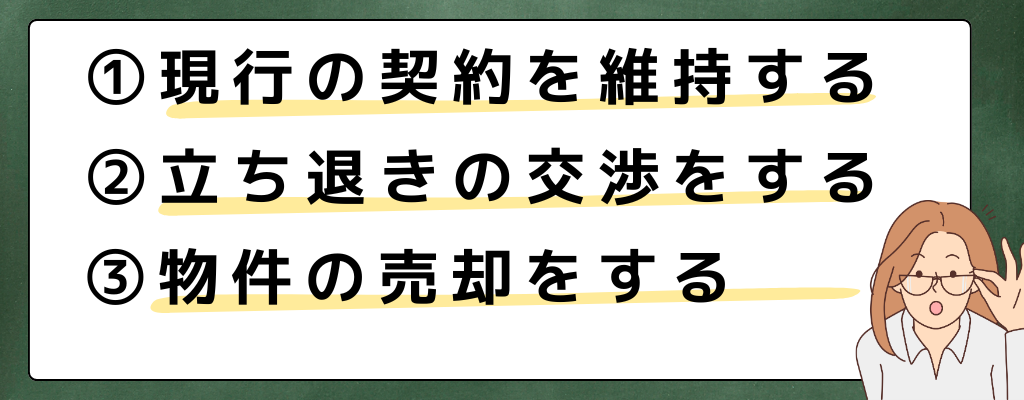

家賃値上げの交渉が難航した場合に検討すべき選択肢

家賃の値上げ交渉が難航し賃借人との合意に至らず、民事調停や訴訟へ発展した場合、その手続きには多大な時間と精神的負担が伴います。特に訴訟にまで進むと、不動産鑑定士の鑑定費用、さらに弁護士費用など、金銭的なコストも大きくなる傾向があります。

そのため、交渉の膠着状態を打破し、最善の解決策を見つけるためには、様々な選択肢を視野に入れることが重要です。

以下では、家賃の値上げ交渉が難航した場合に、オーナーが検討すべき現実的な3つの選択肢について具体的に解説します。

家賃の値上げを断念し、現行の契約を継続する

家賃の値上げ交渉が長期化し、民事調停や訴訟に発展した場合、不動産オーナーの方には、多大な時間的・精神的負担に加え、金銭的なコストが発生します。

これらの費用と、家賃値上げによって将来的に得られるはずの収益増加分を比較検討すると、値上げを断念し、現行の契約を継続する方が合理的な判断となるケースも存在します。

この選択肢を選ぶメリットは、以下の点が挙げられます。

- 空室リスクを回避できること。

- 安定した賃貸経営

一方で、デメリットとしては、本来得られるはずだった増額分の収益機会を損失することが挙げられます。しかし、交渉を継続した場合にかかる費用やリスクを総合的に考慮し、経済的な観点から慎重に判断することが重要です。

正当事由を補う「立退料」を支払い、合意解約を目指す

家賃の値上げ交渉が難航し、かつオーナー側に物件の明け渡しを求める明確な事情(自己使用や建て替えなど)がある場合、その「正当事由」を補完する要素として、入居者へ「立退料」の支払いを提案し、合意解約を目指す方法があります。

この立退料は、入居者が引っ越しや入居に要する費用や、新居の賃料との差額などを補填する目的で支払われ、退去に応じてもらうための重要な交渉材料となります。

ただ、物件を使用する必要性がほとんどない場合には、たとえ立退料を提示しても法的には正当事由を充足させることができません。また、建物使用の必要性が十分にない場合には、借主から高額な立退料を求められることも珍しくなく、かえって貸主側に大きな負担を招くこともあります。

収益性の観点から物件の売却を検討する

家賃の値上げが難しい状況に加えて、将来的に修繕費や税金の負担が増加する見込みがあるなど、収益性の改善が見込めないため、賃貸経営の継続が困難になることがあります。このような場合、物件の売却は選択肢の一つとなります。

物件を売却することで、以下のようなメリットがあります。

- 家賃交渉や入居者管理に関するストレスから解放される

- 将来的な修繕費や税金など、管理運営の負担がなくなる

- まとまった資金を確保できる

しかし、現行賃料が相場賃料よりも低額である場合には物件の利回りが低くなることから、これに応じて売却価格が低くなる可能性がある点には注意が必要です。

売却を検討する際は、まず複数の不動産会社に査定を依頼し、現在の市場価値を正確に把握することが大切です。その上で、物件を所有し続ける場合と売却した場合の損益を比較検討し、ご自身の状況に最も適した判断を下しましょう。

絶対にやってはいけないNG対応

家賃の値上げ交渉が決裂した場合でも、感情的になり入居者へ嫌がらせをしたり、法的な手続きを経ずに実力行使に及んだりすることは絶対に避けるべきです。貸主が自身の権利を実現するために、法律に則らない私的な手段で行動する「自力救済」は、違法とされています。このような行為は、かえって貸主側が損害賠償を請求されたり、刑事罰の対象となったりするリスクを伴います。

オーナーが避けるべき具体的なNG行為は以下の通りです。

- 入居者に無断で玄関の鍵を交換する

- 水道、電気、ガスなどのライフラインの供給を停止する

- 執拗な訪問や電話を繰り返す

これらの行為は、入居者の居住権を侵害する不法行為にあたります。

さらに、入居者の許可なく室内に立ち入ったり、家財を勝手に運び出したりする強制的な追い出し行為は、刑法上の住居侵入罪や器物損壊罪に該当する可能性があります。

家賃値上げ拒否のよくある質問

以下の項目では、オーナー様から特に多く寄せられる具体的な質問に対し、Q&A形式で分かりやすくお答えします。このQ&Aを通して、実際の交渉やトラブル発生時に生じる細かな疑問を解消し、より安心して賃貸経営を進めるための実践的な知識を得られるでしょう。

値上げを承諾しない入居者を強制的に退去させられる?

冒頭でも解説したように、家賃の値上げに同意しない入居者を、オーナーが強制的に退去させることはできません。結論として、家賃の値上げに同意しないことだけを理由に、オーナーが一方的に賃貸借契約を解除し、入居者を追い出すことはできないと考えるべきです。

借地借家法は、入居者の居住権を強く保護しています。そのため、貸主が賃貸借契約を解除するためには、入居者の債務不履行が存在することが必要ですが、家賃の値上げ拒否は債務不履行にはなりません。また、契約を中途解約したり更新を拒絶したりするには、同法第28条に定められた「正当事由」が求められます。しかし、家賃の値上げに同意しないことのみでは、この「正当事由」とは認められにくいのが実情です。

もしオーナーが、法的な手続きを踏まずに、鍵の交換やライフラインの停止といった「自力救済」(自分で権利を実現しようとすること)を行った場合、これは入居者の居住権を侵害する不法行為にあたります。その場合、逆にオーナー側が損害賠償請求や刑事罰の対象となるリスクを負うことになります。

オーナーチェンジを理由に家賃を値上げできる?

オーナーチェンジ、つまり物件の所有者が変わったという事実のみを理由とした家賃の値上げは、通常認められにくいでしょう。

新しいオーナーは、所有権の取得に伴って賃貸人としての地位を承継することで、前のオーナーと入居者の間で締結された賃貸借契約の内容を、原則としてそのまま引き継ぎます。したがって、オーナーチェンジのほかに賃料増額をする正当な理由がないのであれば、オーナーチェンジのみを理由に、家賃の値上げを求めることはできません。

家賃値上げの問題は難波みなみ法律事務所へ

本記事では、家賃の値上げ交渉に際し、オーナーが知るべき法的知識と具体的な手順を解説しました。

賃借人が家賃の値上げに同意しない場合でも、一方的な立ち退きを求めることは違法となります。家賃の値上げや立ち退きに関する交渉は、専門的な法律知識が求められる場面が多く、オーナーご自身だけで対応しようとすると、賃借人との間で感情的な対立が生じたり、意図せず法的なリスクを負ったりする可能性が高まります。交渉が長期化したり、法的手続きが複雑で不安を感じたりするような場合は、問題を早期に解決し、不要なトラブルを避けるためにも、弁護士へ相談することが最も賢明な選択と言えるでしょう。

弁護士は、賃貸借契約に関する豊富な知識と経験に基づき、適切な交渉戦略の立案や法的手続きをサポートします。トラブルが深刻化する前に、ぜひ専門家へご相談ください。

初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。