離婚後、元夫や元妻が亡くなった場合、 遺産相続 はどうなるのでしょうか?

「離婚 した妻(夫)だから、もう関係ない」と思われるかもしれません。しかし、状況によっては、相続が発生するケースもあるのです。特に、元配偶者との間に子供がいる場合は、子供の権利がどうなるのか気になる方もいるでしょう。

本記事では、離婚後の元配偶者の相続 について、子供の権利や相続手続きを中心にわかりやすく解説します。

まず結論:離婚した元配偶者に相続権はないが、子供にはある

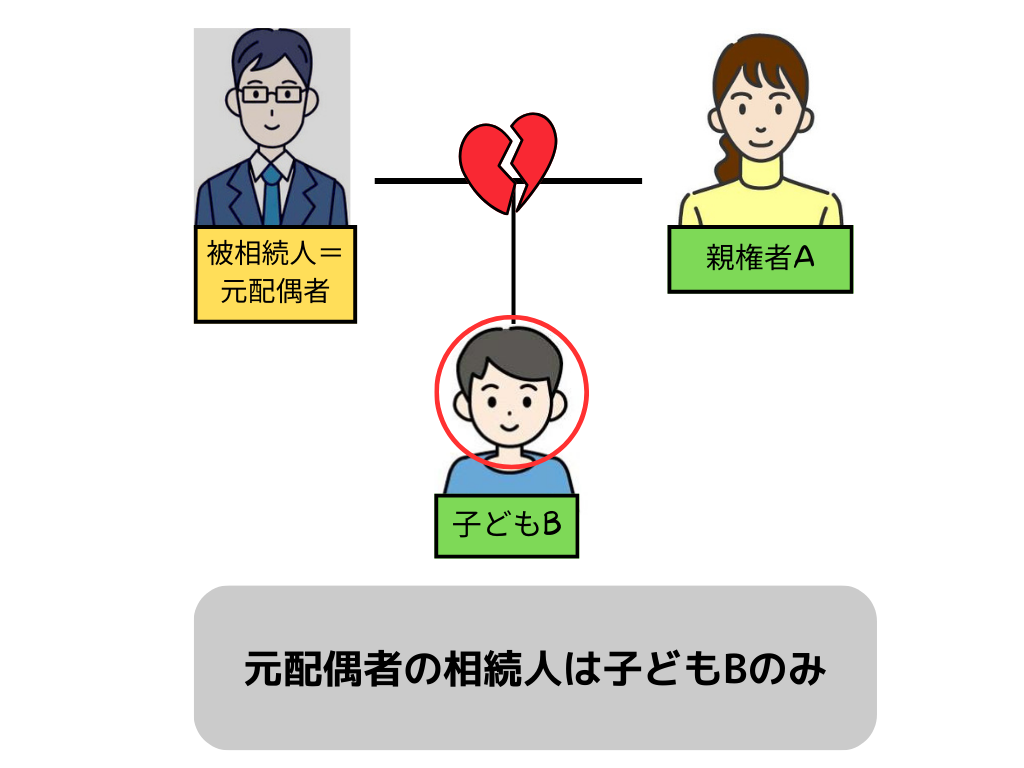

まず結論として、離婚が成立すると、元夫または元妻との法律上の夫婦関係は解消されるため、互いに財産を相続する権利はなくなります。そのため、元配偶者の死亡時に、元配偶者が相続人となることはありません。しかし、親が離婚したとしても、その子供との法的な親子関係は継続されます。

以下では、離婚した元配偶者が亡くなった際に、子供が遺産を受け取るために、相続の基本的な知識から具体的な手続き、そして発生しうる疑問点まで詳しく解説していきます。

離婚により元妻・元夫は相続人ではなくなる

民法で法定相続人とされる「配偶者」とは、亡くなった方と法律上の婚姻関係にあった方を指します。これは、戸籍上の夫婦とされていることが条件です。

したがって、一度離婚が成立し法律上の婚姻関係が解消されると、元夫または元妻とは法的に他人となります。そのため、互いの財産を相続する権利は一切なくなります。たとえ離婚前に長期間結婚生活を送っていた、あるいは離婚後も親しい関係が続いていたとしても、相続権は発生しません。

さらに、離婚後に内縁関係として生活を共にしていたとしても、法律上の婚姻関係がなければ、原則として相続権は認められません。

このように、相続権はあくまで法律上の婚姻関係にのみ基づくため、元配偶者の財産を期待することはできないと理解しておくべきでしょう。

親が離婚しても子供の相続権はなくならない

親が離婚しても、子供との法律上の親子関係が消滅することはありません。戸籍上の親子関係は変わらず、元配偶者との間に生まれた子供は、亡くなった親の「実子」であることに変わりはありません。したがって、子供は常に法定相続人としての権利を持ち、相続順位も第一位と明確に定められています。たとえ、親権がどちらの親にあるか、または子供がどちらの親と暮らしているか、たとえ長年連絡を取っていなかったり、ほとんど会っていなかったりするなど、親子関係が疎遠であったとしても、子供は法定相続人となります。

このように、法律上の親子関係が継続している限り、子供の相続権が失われることはありません。子供自身の意思で相続放棄をしない限り、相続する権利は保護されます。

子供が相続できる財産の割合は?法定相続分をケース別に解説

親が離婚している場合、子供が受け取る法定相続分は、亡くなった元配偶者の再婚状況や、再婚相手との間に子供がいるかといった家族構成により、大きく異なる点に注意が必要です。

以下の項目では、よくある4つのケースを取り上げ、子供が具体的にどれくらいの財産を相続できるのかを詳しく解説します。

【ケース1】元配偶者が再婚していない場合

亡くなった元配偶者(被相続人)に再婚相手がおらず、元配偶者との間に子供がいる場合、法定相続人となるのは、亡くなった元配偶者との子供のみです。そのため、子供が単独で故人のすべての財産を相続する権利を有することになります。

子供が複数人いる場合、子供の法定相続分は人数に応じて均等に分けた数字となります。具体的な割合としては、例えばお子様が2人いれば、それぞれの法定相続分は遺産の2分の1ずつです。また、お子様が3人であれば、それぞれ3分の1ずつを相続します。このケースでは、法定相続人がお子様のみであり、他の相続人が存在しないため、相続関係が比較的明確で、遺産分割のプロセスもシンプルに進む傾向にあります。

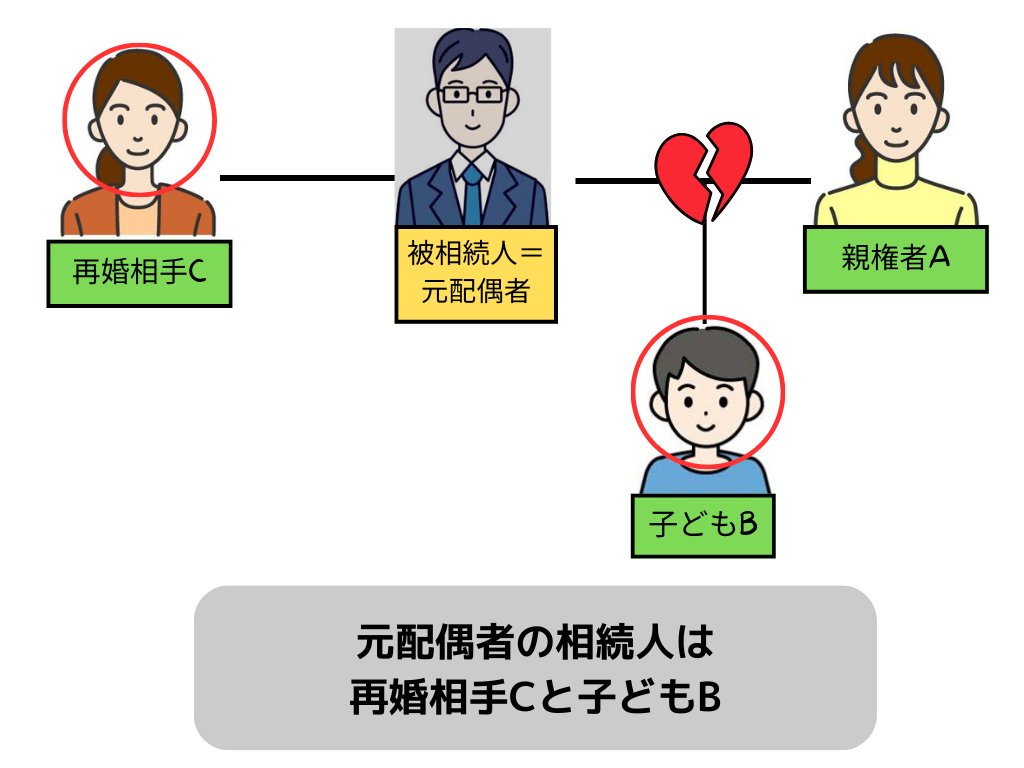

【ケース2】元配偶者が再婚し、後妻(後夫)がいる場合

亡くなった元配偶者(被相続人)が再婚し、後妻(または後夫)がいる場合、法定相続人の構成は変化します。このケースにおいて、法定相続人となるのは以下の通りです。

- 亡くなった元配偶者の再婚相手(後妻または後夫)

- 亡くなった元配偶者の子供

法定相続分は再婚相手である後妻(または後夫)が遺産の2分の1を、残りの2分の1を子供が相続すると定められています。例えば、遺産総額が4,000万円であった場合、後妻(または後夫)は2,000万円、子供も2,000万円を相続する形になります。

もし子供が複数人いる場合は、子供の取り分である2分の1を、その人数で均等に分け合うことになります。例えば、子供が2人いる場合には、それぞれが遺産の4分の1ずつを相続します。

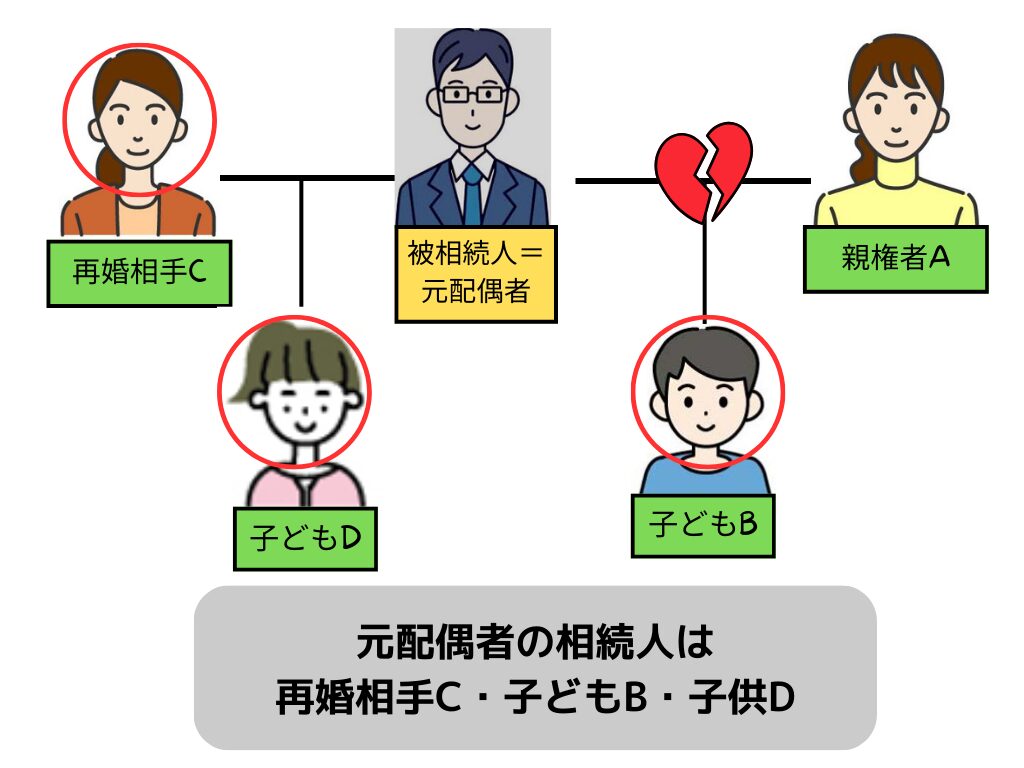

【ケース3】元配偶者が再婚し、後妻(後夫)との間にも子供がいる場合

亡くなった元配偶者(被相続人)が再婚し、その再婚相手である後妻(または後夫)との間に子供がいる場合、法定相続人となるのは、後妻(または後夫)、前妻(または前夫)との間に生まれた子供、そして後妻(または後夫)との間に生まれた子供の全員です。このケースでは、前妻(または前夫)との間の子供も、後妻(または後夫)との間の子供も、実子として法律上まったく同じ相続権を持つ点が重要です。

法定相続分は、まず配偶者である後妻(または後夫)が遺産の2分の1を相続します。そして、残りの2分の1を、亡くなった元配偶者の子供全員で分け合います。例えば、遺産総額が4,000万円で、法定相続人が後妻、前妻との子1人、後妻との子1人の合計3人だった場合の相続額は以下のようになります。

| 相続人 | 法定相続分 | 相続額 |

| 後妻(後夫) | 1/2 | 2,000万円 |

| 前妻との子 | 1/4 | 1,000万円 |

| 後妻との子 | 1/4 | 1,000万円 |

| 合計 | 1 | 4,000万円 |

【ケース4】再婚相手の連れ子と養子縁組をしていた場合

亡くなった元配偶者(被相続人)が再婚相手の連れ子と養子縁組をしていた場合、その連れ子は法律上、実子と同じ立場の法定相続人となります。養子縁組により法律上の親子関係が成立するため、連れ子も実子と全く同じ相続権を持つことになります。

このケースにおける法定相続人は以下の通りです。

- 亡くなった元配偶者の再婚相手(後妻または後夫)

- 離婚した人との間の実子

- 養子縁組した再婚相手の連れ子(養子)

法定相続分は、まず再婚相手である後妻(または後夫)が遺産の2分の1を相続します。そして、残りの2分の1を、実子と養子の合計人数で均等に分割します。

| 相続人 | 相続分 |

| 後妻 | 遺産の1/2 |

| 実子 | 遺産の1/4 |

| 養子 | 遺産の1/4 |

子供が未成年者の場合に親権者がすべきこと【特別代理人の選任】

未成年の子が相続人となる場合、遺産分割協議のような法律行為は、原則として、法定代理人である親権者が子に代わって行います。ただ、親権者が利益相反する場合には、法定代理人として遺産分割協議に参加することができません。

このような状況では、子の正当な権利を守るため、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。以下では、特別代理人を選任する具体的な手続きについて詳しく解説していきます。

なぜ親権者がそのまま代理人になれないのか?

遺産分割について、親権者と子供との間で利益相反する場合、親権者が未成年の子に代わって遺産分割協議を行うことはできません。利益相反する場合には、親権者が法定代理人として子供の利益を害してしまうおそれがあるからです。

親権者と子供が利益相反する場合には、特別代理人の選任を家庭裁判所を通じて行う必要があります。

元配偶者が死亡した場合に特別代理人が必要なケース

既に元配偶者とは離婚しているため、親権者が元配偶者の相続人になることはありません。そのため、未成年者の子供が1人である場合には、親権者は法定代理人として遺産分割協議に参加することができます。

一方で、元配偶者の未成年の子供が複数いる場合に、親権者は、複数の未成年者の法定代理人となることができません。なぜなら、未成年者間で利益相反するからです。この場合、親権者は、未成年者のうちの1人の代理人になることはできるものの、そのほかの未成年者については、特別代理人を選任する必要があります。

特別代理人を選任する手続きの流れ

未成年の子のために特別代理人を選任する場合、家庭裁判所への申立てが必要です。具体的には、子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。

まず、特別代理人選任申立書や戸籍謄本などの必要書類を準備します。必要書類の準備ができれば、家庭裁判所に申し立てをします。申立てに際しては、収入印紙と郵便切手の納付が必要となります。申立てをすると、家庭裁判所は提出された書類に基づき審理を行います。審理を経て、子の利益を代表する特別代理人が選任されます。手続きをスムーズに進めるためには、子の利益と相反しない親族(祖父母や伯父伯母など)を特別代理人候補者としてあらかじめ決めておくことも多くあります。

「子供に遺産を渡さない」という遺言があった場合の対抗策

元配偶者が生前に、「特定の子には財産を渡さない」「後妻にすべての財産を相続させる」といった内容の遺言書を残しているケースも想定されます。

以下では、お子様が上記のような遺言に対抗し、最低限の遺産を受け取るための「遺留分」制度について、その権利の範囲や具体的な請求方法、注意点などを詳しく解説します。

遺言書は法定相続よりも優先されるのが原則

相続においては、故人の意思を最大限に尊重するという原則があります。そのため、民法で定められた相続分(法定相続分)よりも、被相続人(亡くなった方)が残した遺言書の内容が優先されることが、基本的な考え方です。

したがって、「特定の子供にすべての財産を相続させる」といった遺言や、さらには「後妻に全財産を遺贈する」といった内容の遺言も、形式的に有効であれば原則としてその通りに実行されます。

ただし、民法では、一定の相続人に対して、遺言によっても奪われない最低限の遺産取得分として「遺留分」が保障されています。この遺留分については、次の項目で詳しく解説します。

最低限の取り分「遺留分」を請求できる

遺言書が、子供に遺産を渡さないという内容であっても、子供には民法で保障された「遺留分」という最低限の取り分が認められています。この遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる権利であり、被相続人の遺言によっても、完全に奪われることはありません。これは、遺された家族の生活保障や、相続人間での公平性を図るための重要な制度です。

子供の遺留分の割合は、法定相続分の2分の1となります。遺言書の内容が、子供の遺留分額を下回る場合には、子供の遺留分を侵害することになります。

ただし、遺留分は自動的に取得できるものではありません。遺産を多く受け取った相続人や受遺者に対し、「遺留分侵害額請求」という意思表示を行うことで、初めてその権利を行使できるようになります。

遺留分侵害額請求のやり方と期限

遺留分を請求する際は、まず相手方に対し、請求の意思表示を行うことが最初のステップです。最も確実な方法として、内容証明郵便の利用が挙げられます。これにより、請求の事実と日付が公的に証明されるため、後のトラブルを防ぐ証拠として有効です。また、内容証明郵便は、遺留分の消滅時効を停止させる効果ももたらします。

遺留分請求後、当事者間の話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てます。調停は、調停委員が双方の間に入り、話し合いによる解決を目指す手続きです。調停でも合意に至らない場合には、最終的に「遺留分侵害額請求訴訟」を提起し、裁判所の判断を求めることになります。

ただし、遺留分侵害額請求権には厳格な期限が設けられています。

請求者の権利を守るためにも、これらの期限を十分に意識し、迅速に行動することが重要です。

| 期限の種類 | 詳細 |

| 知った時から1年 | 相続の開始と遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内 |

| 相続開始から10年 | 遺留分侵害を知らなくても、相続開始から10年を経過すると請求権は消滅 |

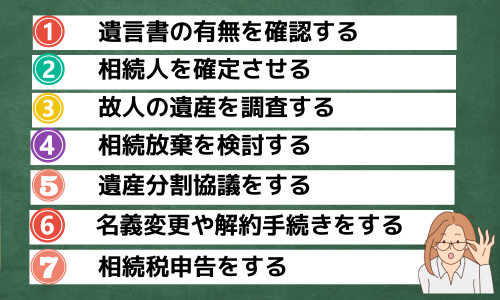

元配偶者の死後、相続手続きはどう進める?7つのステップ

元配偶者が亡くなった後、その財産をお子様が相続する場合、特別な手続きが必要だと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、離婚の有無にかかわらず、相続手続きの基本的な流れは共通です。

相続手続きを円滑に進めるための具体的な7つのステップを以下で詳しく解説していきます。

ステップ1:遺言書の有無を確認する

元配偶者の相続手続きを進めるにあたり、まず最初に行うべきは遺言書の有無を確認することです。遺産分割は、民法で定められた法定相続分よりも、故人の意思を示す遺言書の内容が優先されるため、この確認が、その後の手続きの出発点となります。遺言書が見つかれば、その内容に従って相続手続きを進めることになります。

ステップ2:相続人を確定させる

相続手続きを進める上で、相続人を正確に確定させることは極めて重要です。遺産分割協議は、原則として相続人全員で行う必要があり、一人でも漏れがあると、その協議は無効と判断される可能性があります。特に元配偶者の場合、離婚後に再婚していたり、あなたとの間に生まれたお子様以外にも、認知した子や養子がいる可能性も考慮する必要があります。

相続人を調査するには、まず亡くなった元配偶者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場から取り寄せます。

収集した戸籍謄本を確認することで、すべての法定相続人を正確に特定することができます。相続人が大人数となる場合には、相続関係図を作成して相続関係を整理しておくことが大切です。

ステップ3:相続財産を調査する

亡くなった元配偶者の財産を全て洗い出す作業は、遺産分割協議や相続放棄の判断に不可欠です。この調査では、預貯金、不動産、株式、自動車などのプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務といったマイナスの財産も、漏れなく把握しなければなりません。

これらの調査を怠ると、予期せぬ債務や遺産が後から発覚し、トラブルに発展する可能性もあるため、時間をかけ、丁寧に調査を進めることが重要です。

ステップ4:相続放棄を検討する(3ヶ月以内)

ステップ3で相続財産を調査し、借金や保証債務といったマイナスの財産がプラスの財産を大きく上回ることが判明した場合、「相続放棄」を検討することが非常に重要になります。相続放棄をすることで、故人の全ての財産(負債も含む)を相続しないことになり、お子様が予期せぬ負債を背負うリスクを回避することが可能です。

相続放棄には、原則として「自己のために相続が開始したことを知った時」から3ヶ月以内という厳格な期限が定められています。

ステップ5:遺産分割協議で話し合う

相続人全員が確定し、財産の内容も明らかになったら、次に「遺産分割協議」を行います。これは、ステップ2で確定した相続人全員が参加し、故人の遺産を具体的にどのように分割するかを話し合う場です。誰がどの財産をどれだけ相続するのかを、相続人全員の合意のもとで決定します。この協議には、相続人全員が参加しなければならず、一人でも欠けている場合、協議は無効と判断される可能性があるため、注意が必要です。

もし、相続人間で意見がまとまらず、協議が進まない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てるか、最終的には「遺産分割審判」に移行し、裁判所の判断を仰ぐことになります。

ステップ6:相続財産の名義変更を行う

遺産分割協議により、お子様が相続する財産の内容が具体的に決定したら、次に各財産の名義変更や解約手続を進めましょう。これは、故人名義の財産を、実際に相続するお子様(または法定代理人)が承継するための重要なプロセスです。

これらの相続手続きを確実に行い、お子様が相続した財産をスムーズに管理できる状態に整えましょう。

ステップ7:相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

相続した財産の総額が「基礎控除額」を超える場合、相続税の申告と納税が必要になります。この基礎控除額は、相続税の非課税枠とされます。

遺産総額がこの基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりません。

| 項目 | 計算式 | 補足 |

| 基礎控除額 | 3,000万円+(600万円×法定相続人の数) | 相続税の非課税枠となります |

相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。申告書は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ提出し、相続税は原則として現金で一括納付することが求められます。

離婚後の相続に関するよくある疑問

以下では、相談者の多くから寄せられる、離婚後の相続に関係する質問に対し、Q&A形式で具体的な解決策や法的な考え方を分かりやすく解説します。

Q.元夫(妻)の親が亡くなったら、孫である子供は代襲相続できますか?

元夫(妻)の親が亡くなったとき、もし元配偶者が存命であれば、その元配偶者が第一順位の相続人となります。この場合、孫であるお子様は祖父母の相続権を持ちません。

一方、元配偶者がその親よりも先に亡くなっていた場合は、状況が変わります。このケースでは、本来相続人となるはずだった元配偶者の相続する権利を、そのお子様(亡くなった元配偶者の子であり、故人の孫)が引き継ぐ「代襲相続」が発生します。代襲相続とは、民法で定められた「法定相続人の代わりにその子が遺産を受け継ぐ制度」のことです。これにより、孫であるお子様は祖父母の財産を相続する権利を持つことになります。

Q.他の相続人と面識がなく、連絡先もわからない場合は?

面識のない相続人がいる場合でも、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、まずは連絡先を特定しなければなりません。

まず、被相続人(亡くなった元配偶者)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場から取得し、すべての法定相続人を確定させることが最初のステップです。

相続人全員が判明したら、その方々の現在の住所を調べるために「戸籍の附票」を取り寄せます。戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場で取得でき、戸籍に記録されている人の住所が記載されています。

住所が判明したら、いきなり訪問するのではなく、まずは手紙で連絡を取るのが一般的です。手紙には、ご自身が相続人であること、そして遺産分割協議を進めたい旨を丁寧に記載し、誤解が生じないよう配慮しましょう。

もし、当事者間での話し合いが難しい場合や、相手方から連絡を無視されるような状況であれば、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることが可能です。また、このような複雑な状況では、弁護士などの専門家へ相談することも有効な解決策となります。

離婚した元配偶者の相続は難波みなみ法律事務所へ

本記事では、離婚した元配偶者に相続権はないものの、そのお子様には親の法定相続人として明確な相続権があることを詳しく解説いたしました。お子様の相続分や手続きの流れ、そして遺言によって権利が侵害された場合の対抗策など、多岐にわたる情報をお伝えしました。

しかし、実際の相続手続きは、その複雑さから、時に大きな負担となることがあります。特に、お子様が未成年の場合は、家庭裁判所への特別代理人選任の申し立てが必要となるなど、専門知識が求められる手続きです。また、他の相続人との遺産分割協議においては、感情的な対立が生じたり、意見がまとまらなかったりすることも少なくありません。さらに、面識のない相続人が発覚するケースや、故人に多額の借金があった場合など、予期せぬ事態に直面することもあります。

このような複雑な相続手続きや、相続人との間で対立が予想される場合は、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。予期せぬトラブルに直面した際も、弁護士が介入することで、冷静かつ円滑な解決へと導くことが期待できます。お子様の大切な権利を守り、将来的な不安を解消するためにも、まずは一度、弁護士への相談をご検討ください。