相続が発生したものの、遺産に借金が多く含まれている場合、相続放棄を検討される方もいるでしょう。しかし、相続放棄をすると、相続人の順位に変動があるのか、親族にどのような影響が及ぶのか、不安に感じる方もいるのではないでしょうか。

相続放棄は、民法で定められた相続の順位に従い、手続きを行う必要があります。また、放棄によって、借金などの負担が親族に及ぶ範囲も変わってくるため、注意が必要です。

本記事では、相続放棄をした場合の相続順位がどうなるのか、借金が親族に及ぶ範囲、手続きの流れについて、弁護士が詳しく解説します。

相続放棄をすると借金は誰が負う?まずは相続の仕組みを知ろう

相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の借金を含む全ての財産を承継しないための手続きです。この手続きにより、相続放棄をした方は民法第939条に基づき、最初から相続人ではなかったものとみなされます。しかし、借金そのものが消滅するわけではありません。

以下の項目では、安心して相続放棄の手続きを進めるためにも、まずは相続の仕組みを正しく理解することが大切です。

相続されるのはプラスの財産だけではない

相続財産とは、故人が所有していた全ての財産を指します。一般的には、預貯金、不動産、株式といった「プラスの財産(積極財産)」が思い浮かべられがちです。しかし、相続の対象となるのはこれらだけにとどまりません。被相続人に借金や住宅ローンが残っていた場合、これらの「マイナスの財産(消極財産)」も同様に相続財産に含まれます。

相続においては、これらのプラスの財産とマイナスの財産を、自身の都合の良いように「選んで」相続することはできません。民法の定めにより、被相続人の財産は、その全てを包括的に引き継ぐことになります。例えば、預貯金だけを受け取り、借金は引き継がないといった選択はできないのです。そのため、故人の財産を詳しく調査した結果、プラスの財産よりもマイナスの財産が上回ることが判明した場合には、相続放棄という選択肢が、自身の負担を避ける上で非常に重要となります。

相続放棄をすると次の順位の人へ相続権が移る

相続放棄が認められると、その相続人は法律上「初めから相続人ではなかった」とみなされます。これにより、被相続人の財産に関する一切の権利義務を承継できなくなります。

しかし、他に同順位の相続人がいない場合、相続権は消滅せず、民法の定めに基づいて次の順位の法定相続人へと自動的に移転します。例えば、第1順位の子ども全員が相続放棄した場合、第2順位の親が新たな相続人となります。

【図解】誰が相続人になる?法定相続人の範囲と3つの順位

相続放棄を検討する上で、民法で定められた「法定相続人」の範囲と、その優先順位を正しく理解しておくことは非常に重要です。誰が相続人となるのかが分からなければ、相続放棄による影響を把握できません。

以下の項目では、法定相続人となる親族の範囲と、相続する権利の順位を分かりやすく解説します。

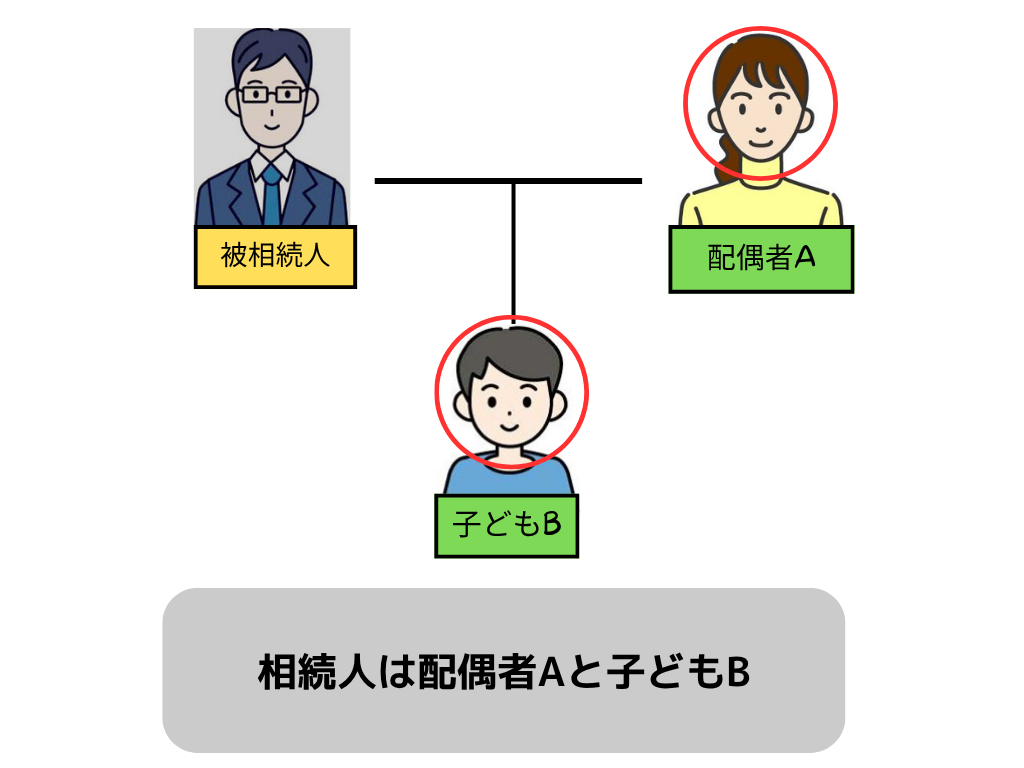

配偶者は常に相続人になる

被相続人に法律上の配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。この点は、子、親、兄弟姉妹といった血族相続人のように、順位によって相続権の有無が変わることはありません。配偶者は、どの順位の血族相続人がいても、必ず彼らと共同で相続する立場にあります。

配偶者が相続する際の法定相続分(相続割合)は、共同相続する血族相続人の順位によって異なります。

- 第1順位の子がいる場合:配偶者が遺産の2分の1、子が2分の1

- 第2順位の直系尊属(親や祖父母など)がいる場合:配偶者が遺産の3分の2、直系尊属が3分の1

- 第3順位の兄弟姉妹がいる場合:配偶者が遺産の4分の3、兄弟姉妹が4分の1

なお、ここでいう「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある方を指します。残念ながら、内縁関係や事実婚のパートナーは、法律上、相続人とは認められません。

第1順位:子や孫(直系卑属)

被相続人に子がいる場合、被相続人の親や祖父母が存命であっても、子は第1順位の相続人として最優先されます。配偶者がいる場合は、配偶者とともに共同相続人となります。

ここでいう「子」には、以下の者が含まれます。

- 法律上の実子

- 養子

- 認知された非嫡出子

- 胎児

もし、相続開始前に子がすでに亡くなっていた場合、その子の子、すなわち被相続人から見て「孫」が子の代わりに相続権を引き継ぎます。これを「代襲相続」と呼びます。さらに、その孫も被相続人の死亡より前に亡くなっていた場合は、その孫の子、つまり「ひ孫」が相続権を引き継ぐ「再代襲相続」が発生します。このように、直系卑属の場合、相続権は下の世代へと限りなく引き継がれるのが原則です。

ただし、養子縁組をした子の場合、養子縁組より前に生まれた養子の子(被相続人から見て孫にあたります)は、原則として代襲相続人にはなれないため、注意が必要です。これは、養子縁組前の養子の子と養親との間には血族関係が生じないためです。

第2順位:親や祖父母(直系尊属)

第1順位の相続人である子や孫が一人もいない、または子らの全員が相続放棄をした場合、相続権は第2順位の相続人である被相続人の親や祖父母などの「直系尊属」に移ります。直系尊属とは、被相続人から見て直系の上の世代にあたる親族を指します。もし親がすでに亡くなっている場合に限り、祖父母が相続人となります。

被相続人に配偶者がおり、父母がともに健在であれば、直系尊属の相続分である3分の1を均等に2分の1ずつ分け合います。父母のどちらか一方のみが存命の場合、あるいはどちらか一方が相続放棄した場合は、残された一方がその全てを相続することになります。

| ケース | 配偶者の相続分 | 直系尊属の相続分 |

| 配偶者がいる場合 | 遺産の3分の2 | 遺産の3分の1 |

| 配偶者がいない場合 | なし | 遺産の全て |

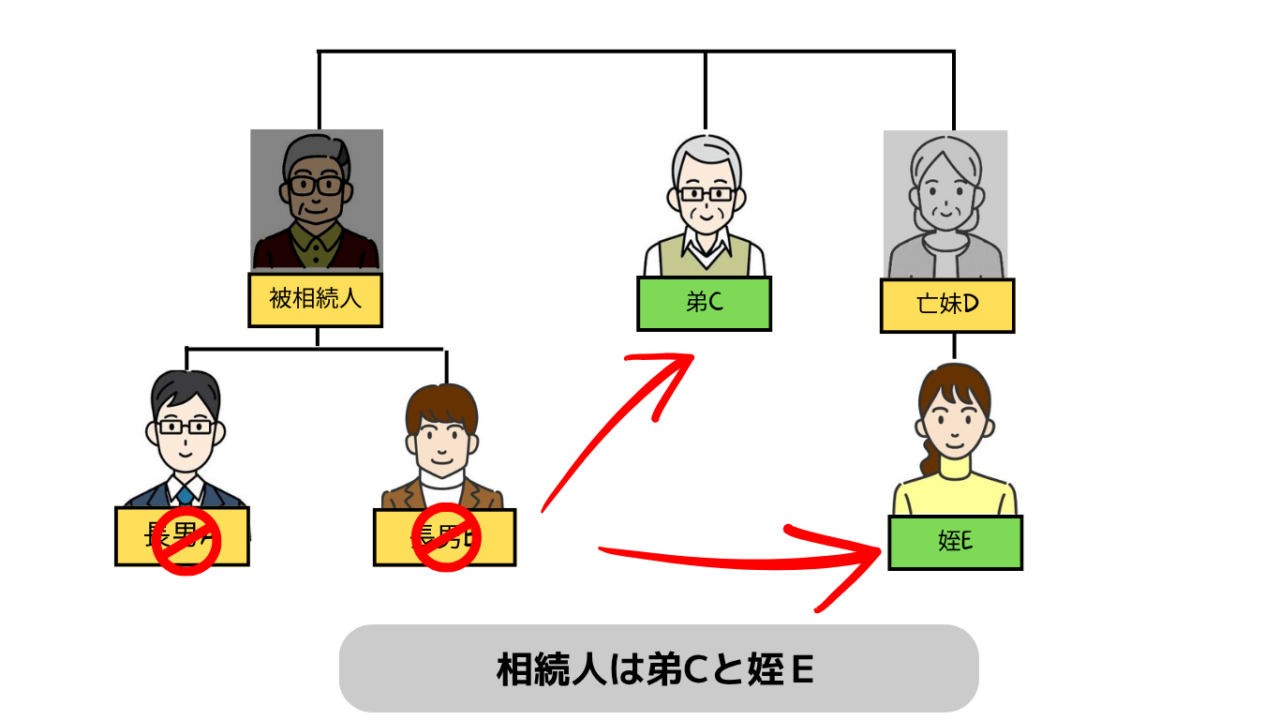

第3順位:兄弟姉妹や甥・姪

第1順位の相続人(子や孫)と第2順位の相続人(親や祖父母)がともに存在しない、あるいは全員が相続放棄をした場合に、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。配偶者がいる場合は、配偶者とともに共同相続人となります。この兄弟姉妹が相続人となるのは、独身の方や、すでに配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(親や祖父母)が亡くなっている場合に見られます。

もし被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子、すなわち被相続人から見て「甥」や「姪」が代わりに相続権を引き継ぎます。例えば、被相続人に配偶者がおり、兄弟姉妹の代わりに甥や姪が相続人となるケースでは、配偶者の法定相続分は4分の3、甥や姪は亡くなった兄弟姉妹(被代襲者)の相続分である4分の1を均等に分け合います。

【ケース別】相続放棄で相続順位がどう変わるか

相続放棄は、ご自身が相続人としての権利を失うだけでなく、法律の定めに従い、次の順位の親族へと相続権が移動する仕組みです。

以下の項目では、具体的なケースを挙げながら、相続放棄によって相続順位がどのように変動するのかを詳細に解説いたします。

ケース1:子(第1順位)が相続放棄した場合

最も一般的なケースとして、被相続人に配偶者と子がいる場合を例に解説します。

ここで、第1順位の相続人である子の全員が相続放棄をしたと仮定しましょう。子たちは最初から相続人ではなかったものとみなされ、相続権は次の順位である被相続人の父母(第2順位の直系尊属)へ移ります。重要なのは、子が相続放棄をしても配偶者の相続権は失われないという点です。配偶者は常に相続人であるため、新たに相続人となった第2順位の親族と共同で相続することになります。

ケース2:親(第2順位)も相続放棄した場合

被相続人の子(第1順位の直系卑属)が全員相続放棄をした場合、相続権は被相続人の親や祖父母(第2順位の直系尊属)へと移ります。この場合、もし第2順位の相続人である親や祖父母も全員が相続放棄を選択したとします。

すると、相続権はさらに次の順位へと移動し、被相続人の兄弟姉妹(第3順位)が新たな相続人となります。この状況では配偶者と兄弟姉妹が共同で相続人となります。

ケース3:兄弟姉妹(第3順位)も相続放棄した場合

第1順位の子供たち、そして第2順位の親や祖父母の全員が相続放棄をした場合、相続権は第3順位である兄弟姉妹へと移ります。もしこの第3順位の兄弟姉妹も全員が相続放棄を選択し、さらに代襲相続人となる甥や姪がいない、または放棄した場合には、法律上の相続人が誰も存在しない状態となります。相続人が存在しない場合、相続財産を法律上、相続財産法人として扱うことになります。相続財産の管理や清算等を必要な場合には、家庭裁判所を通じて「相続財産清算人」が選任されます。

相続財産清算人の主な役割は、被相続人の財産を調査・管理し、債権者への弁済などを行うことです。全ての債務を清算した後に残余財産があれば、その財産は最終的に国庫に帰属します。

注意!相続放棄では「代襲相続」は起こらない

相続において、「代襲相続」という言葉を耳にする機会があるかもしれません。代襲相続とは、本来相続人となるべき人(被代襲者)が、被相続人よりも先に亡くなっていたり、相続欠格や廃除によって相続権を失ったりした場合に、その被代襲者の子(代襲者)が代わりに相続権を引き継ぐ制度です。

しかし、相続放棄を選択した場合、この代襲相続は発生しません。相続放棄は、法的に「初めから相続人ではなかった」とみなされる制度です。そのため、相続放棄をした人には一切の相続権がなく、その人の子が代わりに相続する権利(代襲相続)も当然発生しません。

「自分が相続放棄をしたら、子や孫に借金が相続されるのではないか」と心配される方もいらっしゃいますが、相続放棄をした場合はその心配は不要です。

相続放棄により次順位に相続権が移ることの注意点

同順位の相続人の全員が相続放棄をすると、次順位の相続人が相続人となります。これに伴って、次順位の相続人には多かれ少なかれ負担が生じます。そこで、以下の項目では、相続放棄をすることにより次順位の相続人に生じる負担を解説します。

次順位の相続人が相続債務を負う可能性が生じる

次順位の相続人が相続人となることで、プラスの財産だけでなくマイナスの財産を引き継ぐリスクを負います。次順位の相続人にとって、先順位の相続人の全員が相続放棄することは予想外の出来事である可能性もあり、突然、自身が相続人となる事態を想定していないことも多くあります。

そのため、次順位の相続人が相続人の債務の状況を十分に把握していないために、相続放棄の機会を失い、単純承認してしまうおそれがあります。

次順位の相続人も相続放棄する必要

次順位の相続人も、相続債務の承継を避けるために、相続放棄の手続きを行う必要に迫られます。次順位の相続人も同様に相続放棄をするのであれば、相続財産の調査に加えて必要書類の取り付けをする必要があり、一定程度の負担を強いることになります。

その上、相続放棄は自分自身が相続人となったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に対する手続きを行う必要があり、スピーディーに手続きを必要もあります。

相続放棄したことを報告する

次順位の相続人が不意打ちとならないためにも、次順位の相続人に対して、相続放棄をしたことを事前に報告しておくことが大切です。これにより、次順位の相続人が突然の連絡を受けて困惑する事態を避けることができますし、早い時期に弁護士などの専門家に相談する機会を持つこともできます。

報告する方法としては、電話や手紙の送付、直接の面談がありますが、次順位の相続人とあなたとの関係性に応じて適切に連絡方法を選択しましょう。また、報告する際には、相続放棄することだけでなく、相続放棄する理由も一緒に説明しておくことが肝要です。

借金等の財産状況も報告する

相続債務の調査には、時間も労力もかかるため、これを一から行うとなると、次順位の相続人に多くの負担が生じます。そのため、次順位の相続人に相続放棄を報告する際には、被相続人の債務状況などの財産状況を共有するようにしましょう。もし、相続財産に関する資料があれば、その資料の共有をすることも検討しましょう。

被相続人の財産状況を共有することで、次順位の相続人は、財産調査の手間と時間を省くことができるため、速やかに相続放棄の手続きを行うことができます。

相続放棄の手続き完全ガイド|期限や流れを3ステップで解説

相続放棄は、故人の借金などの負債を引き継がないための重要な選択肢ですが、単に意思表示するだけでは成立しません。民法で定められた法的な手続きとして、必ず家庭裁判所への「申述」を行う必要があります。以下では、相続放棄で必要となる各ステップを順に確認し、計画的に手続きを進めましょう。

最重要!手続きの期限は「知った時から3ヶ月以内」

相続放棄を検討する上で、何よりも重視すべき点は、手続きの期限です。民法第915条では、相続放棄の申述は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行う必要があると定められています。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、非常に厳格に適用されるため、注意が必要です。

通常、「知った時」とは、被相続人が亡くなった事実と、ご自身が相続人になった事実の両方を知った時点を指します。もし、先順位の相続人全員が相続放棄した結果、新たに自分が相続人となった場合は、その事実を知らされた時から3ヶ月が期限の起算点となります。

この熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められず、借金などの負債を含めた全ての財産を相続する「単純承認」とみなされてしまうリスクがあります。ただし、相続財産の調査に時間がかかるなど、やむを得ない事情がある場合には、家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間を延長できる制度も設けられています。

【ステップ1】必要書類を準備する

相続放棄の手続きを始めるにあたり、最初に必要書類を準備しましょう。家庭裁判所に申述する際は、正式な書面を提出する必要があります。

まず、相続放棄の意思を示す「相続放棄の申述書」と、申述人と被相続人(亡くなった方)の相続関係を証明する「戸籍謄本類」の2種類の書類が必要です。

戸籍謄本は、申述人と被相続人の関係性によって集めるべき範囲が異なります。例えば、被相続人の配偶者や子が申述人である場合と、親や兄弟姉妹が申述人である場合とでは、提出が求められる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の種類や枚数が変わってきます。

【ステップ2】家庭裁判所への申述をする

相続放棄の申述書と戸籍謄本を準備できれば、管轄の家庭裁判所に各必要書類を提出します。

提出する際には、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手を同封する必要があります。郵便切手の内訳や金額は管轄裁判所によって異なりますので事前に裁判所のホームページの確認や問い合わせによりチェックしておきましょう。

また、相続放棄の申述をする家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所となりますので、管轄違いとならないように事前に確認しておきましょう。

【ステップ3】受理証明書の受け取り

相続放棄の申述をすると、家庭裁判所から相続放棄の申述を受け取ったことを通知する受理通知書が送られてきます。受理通知書を受け取った場合には、家庭裁判所に対して、相続放棄の受理証明書の発行を依頼します。

相続放棄の受理証明書は、被相続人の債権者等に対して、ご自身が相続放棄の申述を行い、家庭裁判所で正式に受理されたことを証する公的な書類となります。被相続人の債権者等からあなたに対して、借金等の債務の支払いを求められることがありますので、その場合には、受理証明書を提出するようにしましょう。

相続放棄の問題は難波みなみ法律事務所へ

相続放棄は、被相続人の債務の承継を回避することができるため、被相続人の債務が多額であったり債務状況が不透明である場合には、積極的に検討されるべき選択肢です。

ただし、同じ順位の相続人全員が相続放棄をすれば、次順位の相続人に相続権が移ることも理解しておくことが必要です。次順位の相続人に相続権を移ることで、様々な負担が生じる可能性があるため、次順位の相続人の負担を軽減するために、情報の共有に努めておきましょう。

相続放棄の手続きは、相続財産の調査、戸籍謄本の取り付け、申述書の作成といった作業が必要となります。その上、相続放棄には3か月の熟慮期間が設けられているため、熟慮期間内に迅速に各プロセスを進めていくことが求められます。

確実に相続放棄を行うためにも、不慣れな手続きについては、弁護士に相談して依頼することを検討しましょう。