離婚の決断は単に配偶者と別れるだけではなく、その後の生活を大きく左右する重要な事柄です。

仕事や育児など、離婚後の生活における様々な問題をクリアする必要があります。親権・養育費、面会交流、財産分与、婚姻費用、慰謝料、年金分割など離婚時に問題となる事項は多岐にわたります。専業主婦はこれらの多くの問題が原因で離婚を躊躇してしまうケースがあります。

離婚を行う際は事前の準備をしっかりと済ませることが重要と言えるでしょう。感情に任せて無計画に離婚することは必ず避けなければなりません。

ここでは離婚における専業主婦ならではの問題点や必要な準備の詳細についてお伝えします。

同居中に離婚協議する時の注意点

多くのケースでは、同居中に離婚協議を重ねます。離婚調停や離婚裁判は解決までに長期間を要するため、早期に円満解決させるためには、同居中に協議離婚するのが望ましいです。

同居中の離婚協議の注意点を紹介します。

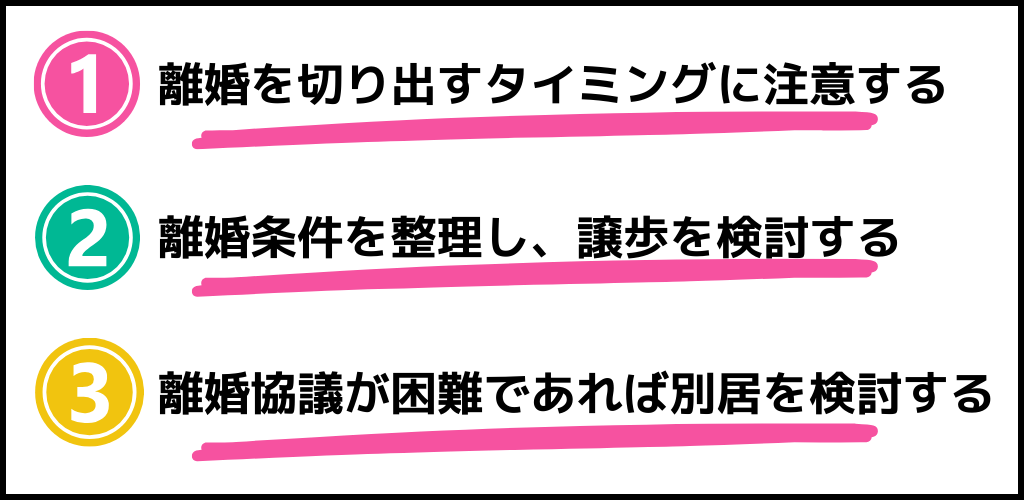

離婚を切り出すタイミング

離婚を切り出すタイミングを誤ると、離婚問題が泥沼化してしまうこともあります。

夫婦が置かれている環境や夫の状況を踏まえて、離婚を切り出すタイミングを決めていきます。例えば、未成熟の子供が自立した時は、夫婦が離婚をして別々の道を歩むタイミングともいえます。また、夫が定年退職したタイミングも同様です。

夫の気持ちが安定しており、離婚を受け入れる状況であれば、離婚を申入れるタイミングかもしれません。

離婚を切り出すタイミングを見極めることが大切となります。

離婚条件を整理する

同居中の協議離婚を成功させるためには、離婚条件を整理しておくことが重要です。

離婚条件には、財産分与や養育費、慰謝料等が含まれます。専業主婦が離婚後の生活を見据えながら、希望する離婚条件をあらかじめ整理しておくことで、離婚協議を円滑に進めることが出来ます。ただ、全ての離婚条件を固持して一切の歩み寄りをしない姿勢はかえって円滑な協議離婚を難しくします。

そのため、離婚条件を整理する上で、譲歩するべき条件やその程度・内容も含めて検討しておくことが必要でしょう。

別居を検討する

同居中の離婚協議を重ねても、夫婦間で合意に至らない場合には別居を検討するべきです。

離婚協議では、離婚それ自体に加えて、多くの離婚条件を調整する必要があります。離婚条件の一部を譲歩しても、夫が強硬な対応を維持するのであれば協議離婚にすることができません。離婚協議を何度も重ねても合意に至らないのであれば、時間を無用に費やすことになります。

そこで、協議をいくら重ねても合意に至らないのであれば、速やかに別居を開始させ、次のステップに移ることも検討するべきでしょう。

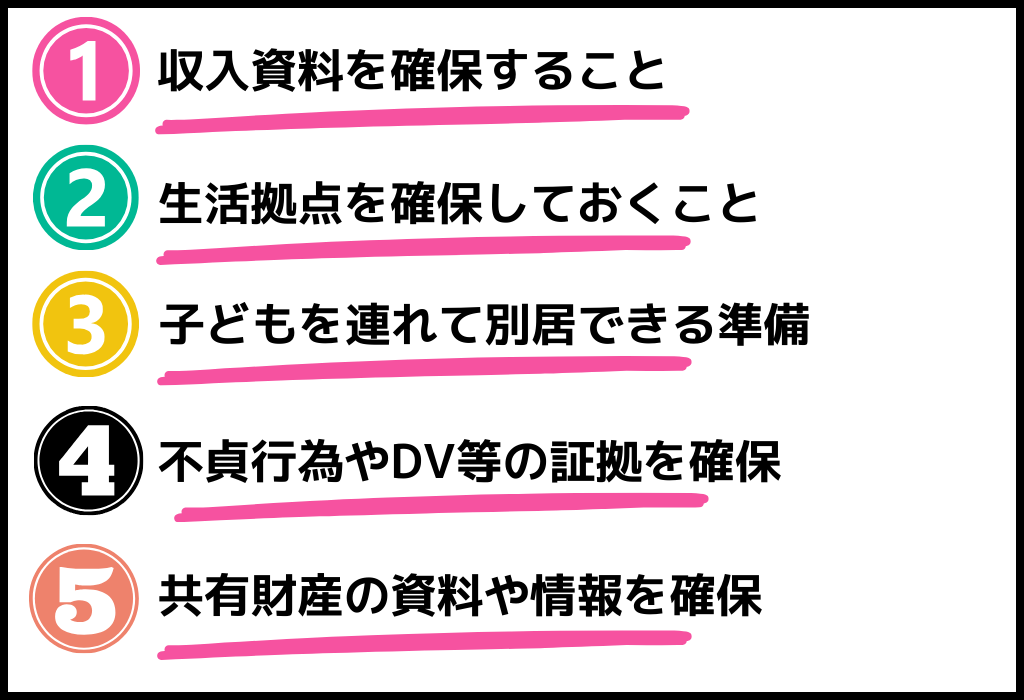

別居する前の準備事項

無計画に別居を開始させてしまうと、本来得られるはずのものを得られずに損をしてしまうかもしれません。別居するにあたっては、十分な準備をしておくことが重要です。

収入資料の確保

婚姻費用や養育費の請求をするために、夫の収入資料を確保しておきましょう。

夫が会社員であれば、源泉徴収票や給与明細等があれば十分です。他方で、夫が副業・兼業をしている場合、兼業・副業に関する資料や情報を収集しておくことが大切です。

また、不動産収入や配当収入等の不労所得がある場合も、その内容が分かる資料や情報を確保しておきましょう。

別居後に、夫が給与収入以外の収入資料を開示しない場合があります。この場合には、妻側で夫の収入状況を証明しなければなりませんので、十分な収入資料を確保できてから別居するようにしましょう。

生活拠点の確保

生活拠点の確保が容易ではないことも専業主婦が離婚を躊躇する原因です。別居後の住居が確保できた上で、別居を開始するようにしましょう。

別居に際して、専業主婦が夫名義の自宅から退去する場合、転居先として実家や親族の自宅を借り住まいとして利用するケースもあります。

しかし、実家等に頼れない場合には、専業主婦自らが生活拠点を確保する必要があります。そのため、公営住宅の申込をするなどして、早い時期から住居の確保をしておきましょう。新居の確保に際しては、敷金や礼金、仲介手数料などの初期費用を要しますので、資金の確保をしておきます。

子どもを連れた別居の準備

夫婦に未成年の子供がいる場合には、子どもを連れて別居するように準備します。

離婚時に問題となるのが子供の親権です。専業主婦が未成年の子の親権者となることを希望するのであれば、子どもを置いて別居することはせず、必ず子供を連れて別居するようにします。

また、健康保険証やマイナンバーカード、母子手帳、子供の衣服や玩具等も別居前に整理しておき、置き忘れのないようにしておきましょう。

不貞行為やDVの証拠の収集

夫が不貞行為やDVの証拠を収集しておくことが重要です。

不貞行為やDVの事実が存在していたとしても、これらを証明できなければ意味がありません。たとえ、不貞行為やDVに関する事情を知っている親族や知人がいて、これらの者が証言できるとしても、客観的な資料がなければ十分とは言えません。

一度別居をしてしまうと、夫の動きを把握し辛くなり、離婚原因に関する証拠を収集することは非常に難しくなることが多いです。

そのため、無理をしないように同居している間に有利となる客観的資料を収集するように努めてください。を

共有財産の資料を確保する

財産分与を適切に行うためにも、夫の財産に関係する資料や情報を確保しておきましょう。

離婚における金銭のやり取りで問題になりやすいのが財産分与です。財産分与の問題では、相手方が別居時点で持っている共有財産がどのような内容で、どこにあるのかが問題となります。夫が共有財産の詳細を明らかにしない場合には、妻側がこれを証明しなければなりません。そのため、同居中に夫側の財産構成を把握しておくようにしましょう。ちなみに、夫の別居時点の退職金も財産分与の対象となりますので、忘れないようにして下さい。

別居したらすぐに婚姻費用を請求する

専業主婦が別居を開始した場合、当面の生活を安定させるため、速やかに婚姻費用の請求をするべきでしょう。

婚姻費用とは、夫婦が社会生活を送る上で通常必要となる生活費を指します。

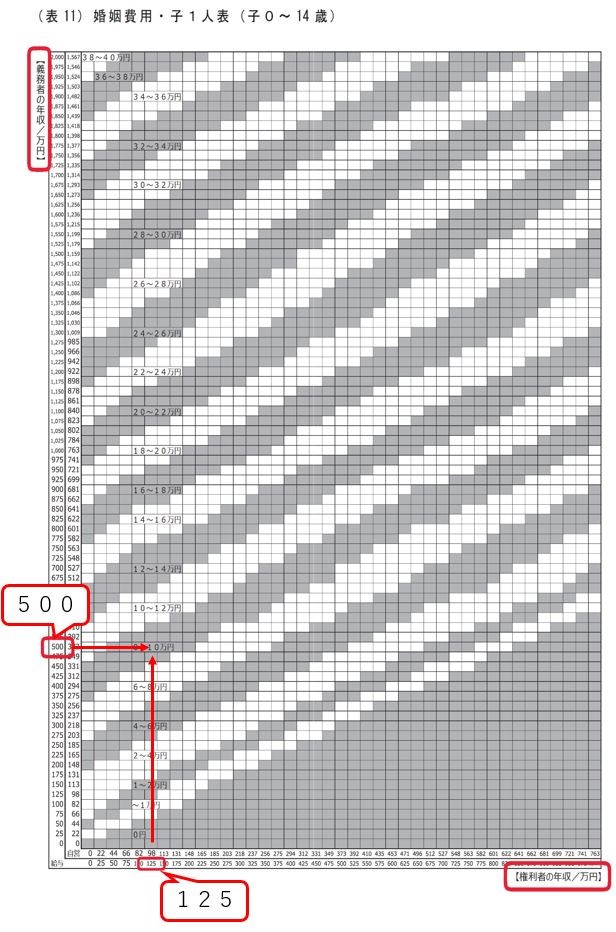

婚姻関係が続く限り、夫は妻に対して婚姻費用を支払う必要があります。婚姻費用の計算は、裁判所が公開している算定表や計算式にしたがって行います。

婚姻費用は、たとえ別居生活が継続されていたとしても、婚姻関係が続く限り、夫が妻に対して負担し続けなければならないものです。

専業主婦にとって有利な離婚を実現させるためにも、別居後すぐに婚姻費用の請求をするべきです。

関連記事|別居中の生活費とは?別居後の婚姻費用を弁護士が解説します

離婚時に決めておくべき事項

離婚する際には、妻が夫に対して請求するべき権利は多くあります。漏れのないように請求を行い、離婚後の生活が不安定にならないようにしましょう。

離婚慰謝料を請求する

夫が不貞行為やDVなどの離婚原因を作っている場合には、夫に対して慰謝料の請求をしましょう。慰謝料請求に際しては、あからじめ収集しておいた客観的資料の存在が役立ちます。

慰謝料の相場

不貞(浮気・不倫)やDVも含めた慰謝料の相場としては、50万円から300万円程度です。

不貞行為やDVによって生じた結果(妊娠・出産した、暴力により入通院したetc)、婚姻期間、行為の期間等の事情を総合して判断します。不貞慰謝料であれば、不貞配偶者だけでなく不倫相手に対して請求することができます。

子供の養育費を請求する

専業主婦である母が子供の親権者となった場合には、養育費の請求をします。

養育費は、先ほど解説しました婚姻費用と同様に、父親と母親の収入額を基礎に養育費算定表を参照して算出します。

養育費の金額だけでなく、養育費の終期や特別な費用の負担等についても、夫婦間で協議して合意しておくことがポイントです。

公正証書を作成しておく

夫が養育費を任意で支払わない場合があります。

未払いの養育費を回収するためには、調停の申立てや訴訟提起をしなければなりません。しかし、訴訟手続きには、1年近くの期間を要します。

そこで、速やかに養育費を回収するために、養育費を含めた離婚条件を「公正証書」により合意しておくことが重要です。公正証書を作成しておけば、訴訟手続きを経ることなく、夫の給与等の財産を差押えて、養育費を回収することが可能となります。

財産分与を請求する

離婚に際して、夫婦の共有財産を清算する財産分与の請求もしておきましょう。

財産分与は、離婚をした日から2年間請求することができます。そのため、離婚時に財産分与をしなくても離婚後に請求することはできます。

しかし、離婚時に財産分与の問題を棚上げにしておくと、離婚を成立させた後、再び元夫との間で財産分与の問題を解決させる必要が生じてしまい、精神的な負担を伴います。

財産分与の問題をできる限り有利な方向で合意するためにも、離婚に際して離婚条件として財産分与の問題を解決させておく方が良いでしょう。

年金分割を請求する

年金分割も忘れずに請求しておきましょう。

年金分割とは、夫婦の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割する制度をいいます。

あくまでも、結婚してから離婚するまでの夫の厚生年金保険料の支払情報を分割するものです。受給する厚生年金額を分割するわけではありませんので注意してください。

年金分割をするためには、年金事務所から年金分割情報通知書の発行を受けた上で、年金分割の内容を記した公正証書を作成するか、年金分割の調停等の裁判手続をする必要があります。

その後、公正証書か調停調書等の裁判関係の書類を年金事務所に提出して年金分割の請求をしなければなりません。年金分割は離婚時から2年を経過するとできなくなりますので、注意が必要です。

子供との面会交流を実施する

面会交流を積極的に活用することを検討しましょう。

離婚するにあたって、財産分与、慰謝料、養育費といった様々なお金に関わる事項を決めなければなりません。夫婦関係が悪化しており、互いに冷静に協議ができる状況にはないことがほとんどです。そのため、夫側も、財産分与や慰謝料について一歩も譲らないという態度を示してくることも多いです。

そのような状況で、一つの打開策として機能するのが子供の面会交流です。

本来、子供の面会交流と夫婦の離婚条件は別の問題です。面会交流は子供のための権利ですから、面会交流を離婚条件の交渉材料に使うことは適切ではありません。

しかし、多くの離婚事案では、妻側は子供の面会交流に消極的になることが多く、そのことが夫のフラストレーションを溜める要因となっていることも多いです。

そこで、面会交流を行うことが子の福祉に反するような特段の事情がないのであれば、面会交流を積極的に実施するようにします。特段の事情もないのに、面会交流を頑なに拒否することはあまりお勧めしません。

合意できれば離婚協議書を作成する

夫婦間で離婚協議ができれば、合意した内容を文書化しておきましょう。

財産分与、養育費、慰謝料などの離婚条件については、文書化しておかなければその内容を事後的に証明することが難しくなります。

そのため、離婚成立後に、一度合意した離婚条件が蒸し返されないように、離婚条件を明確に記載した離婚協議書を作成しておきましょう。可能であれば公正証書としておくことが肝要です。

協議離婚できない場合の離婚手続

離婚協議を進めて協議離婚を成立させることが望ましいですが、離婚条件の調整ができず協議離婚できないことも多くあります。

その場合には、調停手続や裁判手続を進めていくことになります。

以下では、離婚協議の説明をした上で、協議離婚できない場合に進めるべき離婚手続を解説します。

離婚協議とは

まずは、夫婦間で離婚に向けた話し合いを行います。専業主婦である妻は、離婚後の生活状況を十分に考慮しながら、離婚条件を提示し、安易に譲歩しないように協議を進めていきます。

離婚条件について、夫婦間で合意ができれば、離婚協議書を作成した上で市町村役場に離婚届を提出します。口頭による合意では、合意内容が不明確となるため、必ず文書を作成して離婚条件に食い違いが無いようにします。養育費や慰謝料の差押えを速やかに行うためには、公正証書の作成も検討します。

離婚調停とは

離婚協議が前進しなければ、離婚手続きを中断させるか、離婚調停の申立てを行います。調停手続では、家庭裁判所の調停委員2人が夫婦を仲裁して、話し合いを進めていきます。

調停手続では、3回から5回ほど調停手続を行い、離婚条件の調整ができれば、調停が成立し、調停離婚となります。調停期日を重ねても離婚条件の調整ができなければ、調停は不成立となります。

関連記事|離婚調停の期間や回数は?離婚調停の当日の流れを弁護士が解説します

離婚裁判とは

離婚調停が成立しなければ、離婚裁判を提起することになります。

裁判手続では、離婚原因をはじめとした離婚条件に関する主張反論を繰り返し行い、審理を進めていきます。裁判手続では、裁判官が主張や証拠に基づいて心証を形成していきます。調停手続きのように話し合いの要素は薄くなります。審理が尽くされた段階で、裁判官から和解の提案が行われます。和解が成立しなければ、当事者尋問を行い判決が下されます。

離婚後の生活を安定させるために必要なこと

離婚後の生活を速やかに安定させるために、離婚後に取り組むことは多くあります。離婚後の生活を安定させるために、あらかじめ離婚後に取り組むべき内容を確認しておきましょう。

関連記事|シングルマザーの手当は?母子家庭の支援を弁護士が解説します

再就職して収入を確保する

離婚後、仕事ができないなどの特段の事情がなければ、早期に就労を開始するようにしましょう。

専業主婦は配偶者である夫の収入で生活していますが、離婚後は自分で就労し生活の糧を獲得する必要があります。離婚をすれば、夫婦は赤の他人ですから、夫が妻に対して婚姻費用を支払う法的な義務を負いません。子どもがいれば夫は子供の養育費を支払う義務はありますが、婚姻費用よりも低額となるのが通常です。

そこで、就職先を探して経済的な不安を解消するようにしましょう。

マザーズハローワーク

就職活動が成功しない場合には、マザーズハローワークの利用も検討します。

マザーズハローワークとは、子育て中や子育てと仕事との両立を目指す求職者のために就職支援を実施する施設です。マザーズハローワークには、一般のハローワークの求職情報以外にも、仕事と育児の両立に理解のある企業からの求人情報も寄せられます。

生活保護の申請を検討する

何らかの理由で定職に就けない場合には、生活保護の申請を考えましょう。

子供がいれば、元夫から養育費を受け取ることができますが、専業主婦であった元妻は元夫から自身の生活費を受けることはできません。

しかし、持病や求職数の地域格差によって、離婚後に定職に就けないことはあります。そこで、定職に就けない場合には、積極的に生活保護の申請をしましょう。シングルマザー(母子家庭)であれば生活保護費に母子加算を受けることもできます。

児童扶養手当の申請をする

母子家庭(シングルマザー)で十分な収入を得られていない場合には、児童扶養手当の申請をしましょう。

児童扶養手当とは、ひとり親家庭において養育されている子供の福祉増進のために支給される手当を言います。

児童扶養手当の金額は、請求者や扶養家族の前年の所得によって決まります。請求者等の所得額が所得制限額を超えると児童扶養手当が一部支給となったり、不支給となります。

| 児童の数 | 全部支給 | 一部支給 |

| 児童1人 | 44,140円 | 44,130円~10,410円 |

| 児童2人 | 10,420円 | 10,410円~5,210円 |

| 児童3人目以降 | 6,250円 | 6,240円~3,130円 |

就学援助を利用する

高校入学前の子供がいる場合には、就学援助制度の利用も検討しましょう。

就学援助制度とは、経済的な理由により十分な就学ができない小学校・中学校の子供の保護者に対して、経済的な援助を行う制度です。

援助の対象世帯は、定められた所得額以下の世帯、生活保護世帯、児童扶養手当を受給している世帯などになります。

援助の内容としては、学校教材費、校外活動費、修学旅行費、入学準備補助金、学校給食費、オンライン学習通信費等があります。

ひとり親家庭の医療費助成制度

ひとり親家庭の医療費助成とは、ひとり親家庭の18歳までの子どもと、その子どもを監護している親等に対して、医療機関等を受診したときの医療費(保険診療分)の一部を助成するものです。

18歳未満の子供のいる一人親世帯で、かつ、定められた所得額以下の所得額である世帯が対象となります。助成対象となる医療費は、診療費、治療費、薬代金、訪問看護費等です。

保険診療の自己負担額から一部の自己負担額を除いた医療費が助成されます。なお、医療費助成においては、1医療機関ごと1日当たり最大500円とされていますが、同一医療機関における3日目以降については、自己負担はありません。

助成内容や条件は、各自治体によって異なりますので、お住まいの自治体のホームページや担当窓口にて確認しましょう。

公共交通機関の割引

母子家庭などの世帯を対象に、公共交通機関の利用料の割引制度があります。

大阪市では、児童扶養手当の受給をしている世帯主を対象に、JRの通勤定期券を3割引きの価格で購入することができます。

国民健康保険料と国民年金保険料の減免

母子家庭であることのみを理由に国民健康保険料が減免されることはありません。ただし、世帯全体の所得額が一定の基準額以下であれば、国民健康保険料は軽減(2割、5割、7割)されます。また、未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある人)のいる世帯では、所得制限なく、未就学児の保険料が5割減となります。

国民年金保険料についても、ひとり親(寡婦)で前年の合計所得額が135万円以下であれば、国民年金保険料は全額免除となります。

離婚問題に詳しい弁護士を頼ることが重要

ご自身で離婚問題に対応することはとても精神的なストレスとなります。

そのため、離婚問題で躓きそうになれば、離婚事例に詳しい弁護士に頼るのも一つの手です。

弁護士と言えば裁判で活躍するイメージがありますが、実際は様々な問題について法律の知識に基づいたアドバイスを行うのが主な仕事です。離婚問題についても同様であり、有利な条件で離婚を成立させるためのアドバイスを求めることができます。

弁護士に相談することで離婚における問題点を正しく認識できる他、法律の専門家にアドバイスしてもらったことで精神的な疲労の軽減を期待できます。

弁護士にアドバイスしてもらったことが励みになり、最後までやり遂げる意思の強さに繋がることもあるでしょう。調停や裁判にまで至った場合でも弁護士に依頼することで有利に話を進めることが可能ですが、そのためには離婚に至る原因を客観的に見据えて冷静に対処する姿勢が必要です。

できるだけ早めに、無料法律相談などを利用しながら、信頼の置ける弁護士に相談しておくことが肝要です。

当事務所では、多くの離婚相談が寄せられております。初回相談30分を無料で実施していますのでお気軽にご相談ください。

対応地域は、大阪府全域、和歌山市、和歌山県、奈良県、その他関西エリアです。