相続放棄をせずに放置していると、突然、金融機関から借金の請求を受けるということがあります。

相続放棄は相続開始時から3か月以内に手続きをしなければなりません。しかし、亡くなってから3か月以上経っています。そのような場合でも相続放棄をできる場合があります。ただ、常に期限を過ぎても相続放棄をすることができるわけではありません。

今回は相続放棄の期限を過ぎたら相続放棄できるのかを解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続による財産の承継を放棄する意思表示をいいます。

相続放棄によって、亡くなった時から、亡くなった人(被相続人)の相続人ではないことになります。

そのため、相続放棄により相続権を失いますから、被相続人の預貯金等の財産だけでなく、被相続人が負っていた借金等の債務も承継する必要はなくなります。

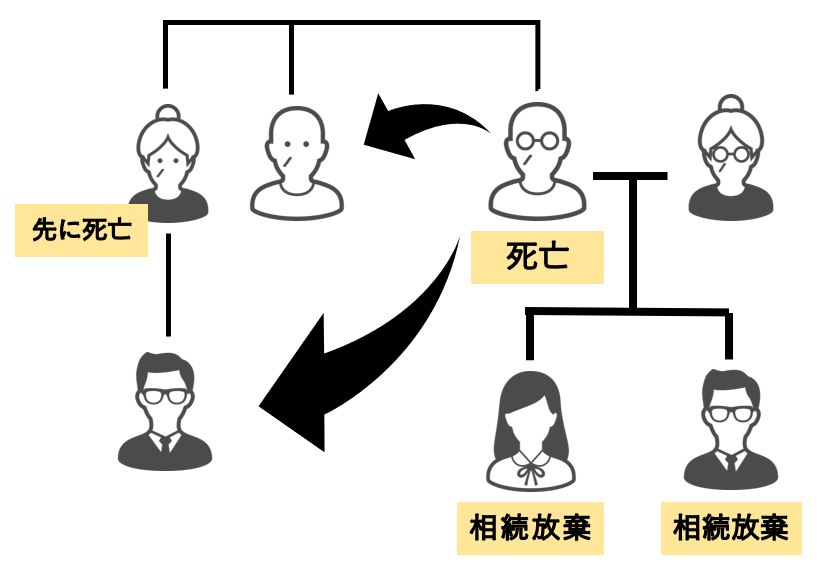

相続放棄により次順位の人が相続人になる

相続放棄をすることで、同順位の相続人がいなくなると、次順位の人が相続人になります。例えば、子供全員が相続放棄した場合、被相続人の両親がいなければ、被相続人の兄弟姉妹やその子供(甥・姪)

ここで法定相続人の順位について説明しておきます。まず、配偶者は常に相続人となります。次に、子供がいれば子供が第1順位の相続人となります。子どもが先に他界していたとしても、子供に子供(つまり孫)がいる場合には、その孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。子どもがいない場合には、両親や直系尊属が第2順位の相続人となります。両親がいない場合には、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。兄弟姉妹が先に他界していれば、甥や姪が代襲相続人となります。

遺言書がある場合も相続放棄できる

遺言書が残されていたとしても、相続人が相続人として遺産を承継することを望まないこともあります。

この場合でも、相続放棄をすることは可能です。つまり、遺言書が作成されていたとしても、相続人はこれに縛られず、相続人の意思で相続放棄を選択することが認められています。

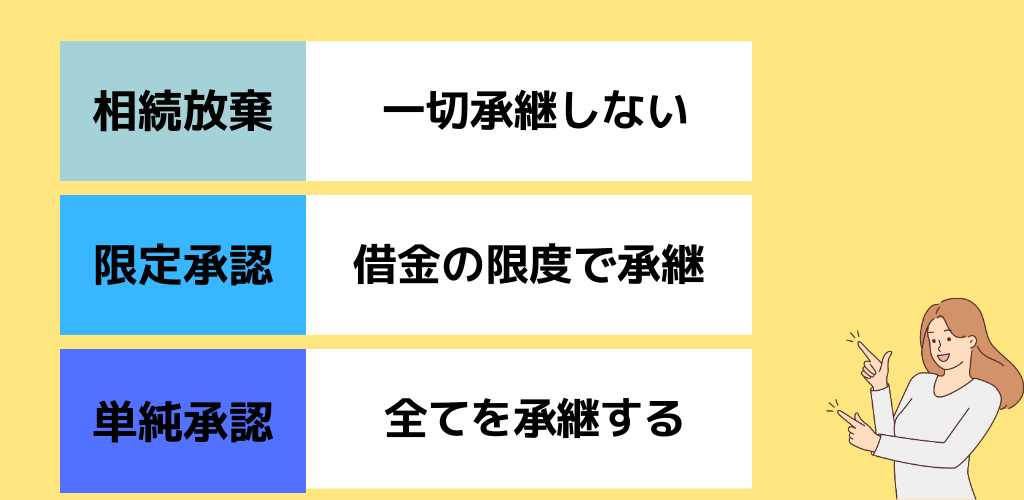

相続放棄と限定承認・単純承認との違い

相続放棄に似た制度として、限定承認と単純承認があります。それぞれには、遺産の承継方法に違いがあります。以下ではその違いを紹介します。

限定承認との違い

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産(積極財産)の範囲で、被相続人の借金等の負債を負担するという条件付きの相続をいいます。要は、相続した財産を超えて借金を背負わないことを意味します。

相続放棄は、初めから相続人ではないことになり、借金等の消極財産だけでなくプラスの資産も含めて承継しない点で限定承認とは異なります。

関連記事|限定承認とは?限定承認するケースや相続放棄との違いを解説します

単純承認との違い

債務も含めて相続財産を無条件で全て相続することを単純承認といいます。

相続人として遺産を承継する点で相続放棄とは大きく異なります。相続人が、相続財産を処分したり、相続財産を隠匿等をすると単純承認したとみなされます。

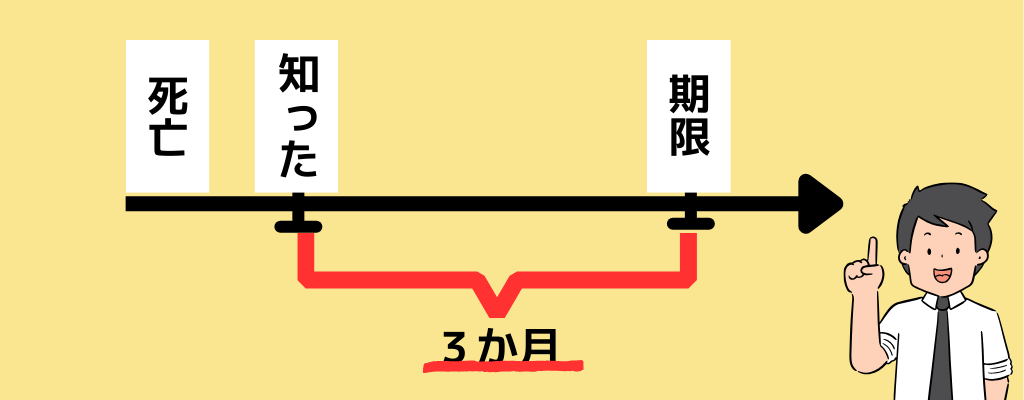

相続放棄の期間は3か月

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。これを相続放棄の熟慮期間といいます。

相続人が未成年者や成年被後見人であるときは、親権者や成年後見人が被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内が熟慮期間となります。

相続放棄の熟慮期間が経過してしまうと、相続放棄できなくなります。つまり、相続を承認したことになります。そのため、プラスの財産だけでなく借金等の債務も承継することになります。

仮に、相続放棄の制度や熟慮期間を知らなかったとしても、相続放棄はできません。「知らなかった」という理由は通用しません。また、知っていても、相続放棄をすることを忘れている場合も同じように、相続放棄をすることは原則としてできません。

次順位の相続人は相続人となったことを「知った時から」3か月

相続放棄は、自分のために相続が開始されたことを知った日から3か月以内に行う必要があります。

そのため、第1順位の相続人が相続放棄をしたことで、次順位の人が相続人となった場合には、亡くなった日から3か月ではなく、自分が相続人となったことを知った日を起算点とします。つまり、次順位の相続人については、先順位者の相続放棄の手続きが完了しない限り、相続放棄の熟慮期間は進行しません。

相続放棄の3か月の期間伸長ができる

熟慮期間の3か月以内に財産の調査ができない等の理由により相続放棄できない場合には、家庭裁判所への申立てにより熟慮期間の延長(伸長)ができます。

ただし、期間の伸長は相続放棄の期限の3か月以内に申立てをしなければなりません。

熟慮期間内に相続放棄できない理由

相続放棄の3か月の熟慮期間内に相続放棄できない理由は様々あります。

まずは、被相続人の借金等の債務の調査に時間を要した場合です。特に、生前から疎遠となっており交流がなかった場合、どこにどのような資産や借金があるのかが判然としません。そのため、信用情報機関や自宅に届く書類を通じて借金を含む財産調査をしなければならず、この調査に時間を要してしまうことが理由の一つとなります。

また、相続放棄の準備が間に合わない場合です。そもそも、相続放棄の手続それ自体に関する情報が乏しいため、相続開始直後から相続放棄のために必要な準備に着手することができず、期限内に相続放棄の申述をすることができないことがあります。

相続放棄の期間の延長をするための手続き

相続放棄の期間延長のためには、相続開始時から3か月以内に延長の申請をしなければなりません。申請先の裁判所は、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

また、相続放棄の期限の伸長には、次の書類等を準備する必要がありますので、早めにご準備することを推奨します。

| ・収入印紙800円分 ・連絡用の郵便切手 ・期限伸長の申立書 ・被相続人の住民票の除票又は戸籍附表 ・伸長を求める相続人の戸籍謄本 ・必要となる戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍等) |

再度の期限伸長もできる

相続放棄の期限の伸長は原則として3か月に限られています。

ただし、多くの相続財産を調査する必要があり、その調査に長期間を要する場合には、再度の延長申請も認められています。遺産調査が難航している場合には、延長した期限が過ぎる前に再度の申請をするべきか検討するようにします。

3か月経過後に相続放棄できるのか?

相続放棄の期限を過ぎたら、原則として相続放棄の手続きをすることはできません。

しかし、ほとんど財産がないために、相続放棄をすることもなく3か月が経過したあとに、突然督促状が届くなどして多額の借金があることが発覚した場合に、3か月までに相続放棄を求めることはあまりにも酷です。

期間を過ぎた場合に相続放棄は有効か?

熟慮期間を過ぎたとしても、一定の要件を満たす場合には相続放棄が認められることがあります。

具体的には、3か月以内に相続放棄をしなかったのが、①相続財産が全く存在しないと信じたためであって、②相続人が全く存在しないと信じることに相当な理由があると認められるときには、相続財産(債務含む)の存在を知った時から相続放棄の熟慮期間が進行するとされています。

①相続財産が存在しないとは

一つ目の要件である相続財産が存在しない場合とは、全く財産がない場合に限りません。

僅かな預貯金や価値の乏しい家財類があることがほとんどで、むしろ何一つ相続財産がないケースなど、非常にレアでしょう。

そのため、相続財産はあっても、ほとんど価値の乏しいものであれば、相続財産が全くないに等しいといえます。

また、預貯金が一定程度残っていたとしても、そのほとんどが葬儀費用等に充てられた事案でも、相続財産が少ないとして相続放棄の受理を認めている事案があります(大阪高裁平成14年7月3日)。

信じたことに相当な理由があること

被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態、相続財産の内容・種類等の事情から、相続人が被相続人の財産を調査することを期待することが難しい場合には、相当な理由があるといえます。

| TIPS!大阪高裁平成14年7月3日の裁判例の紹介 【事案】 ①300万円の郵便貯金があることは相続開始後まもなく知ったが、被相続人には債務はないと信じていた ②債務があることを知ったのは、金融機関からの通知書(総計5941万8010円)に接した時 ③被相続人の生前、金融機関や信用保証協会から催告はなかった ④被相続人には本件貯金のほかに積極財産はなかったのであるから、本件債務のように多額の債務があることを知っておれば,相続開始後すぐに相続放棄をしたはずであること 【結論と注意点】 相続人の死亡及び自己が相続人であることを知った時から3か月を経過した後に本件相続放棄の申述をしたのは,やむを得ないものであり、相続放棄の熟慮期間は通知書に接した時から起算すべきものと解する余地がある。 この裁判例でも示されていますが、相続放棄の申述が裁判所に受理されれば、相続放棄の効力が有効に生じていることが確定するわけではありません。 貸金返還訴訟等の訴訟手続において、実質的に相続放棄の効力が生じているかを判断することになります。 |

相続放棄の手続き

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。相続放棄をする人は、書式に必要事項を記載した上で、署名捺印をした申述書を提出しなければなりません。

また、相続放棄にあたり、次の書類等を準備して裁判所に提出する必要があります。

相続放棄の必要書類

- 相続放棄の申立書

- 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本・改製原戸籍

- 住民票の除票

- 相続人の戸籍謄本

- 収入印紙800円分

- 郵便切手470円分

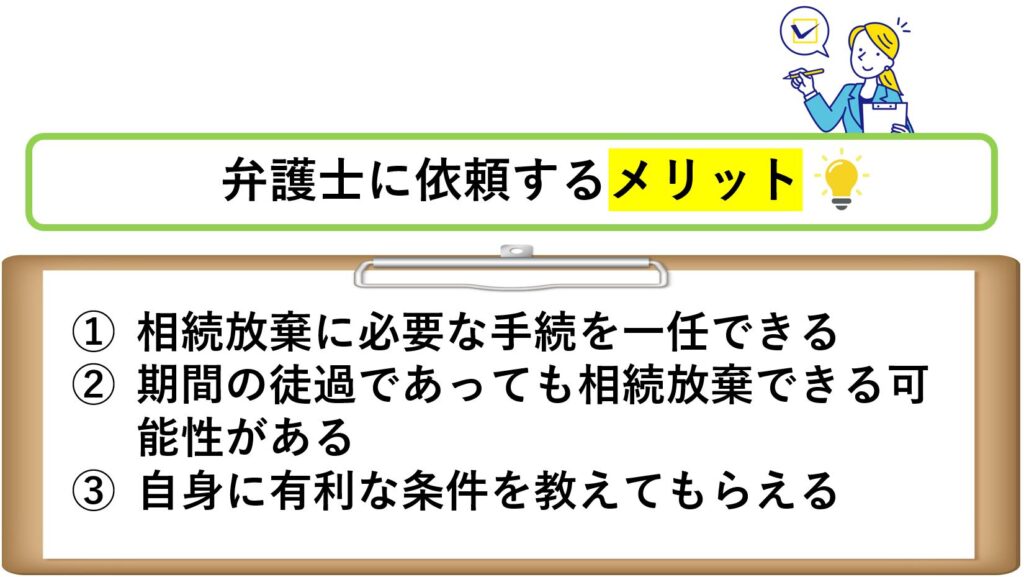

相続放棄の手続きは弁護士に相談しよう

被相続人の財産関係の全容を把握することは簡単ではありません。

特に個人からの借入の場合、被相続人しか知らない取引のケースもあります。その上、プラスの財産が少ない場合には、相続放棄をしようと考える機会もありません。

しかし、熟慮期間の3か月を過ぎると、突然債権者から通知が届くこともしばしばです。このような場合でも、諦めずに適切に処理すれば相続放棄をすることは可能です。諦めずに、まずは弁護士に相談することが重要です。

初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。

お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。