「養育費を払わないとどうなるの?」

養育費を約束どおり払わない場合、どのような影響を及ぼすのかイメージしにくいですよね。

養育費の支払い義務がある場合には以下のような4つのペナルティが科されるリスクがあります

養育費を払わないと科される4つのペナルティ

- 給料や預貯金等の財産の差し押さえ

- 遅延損害金の発生

- 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

- 面会交流に影響が出る

法改正によってペナルティは重くなっています。

ただし、上記のようなペナルティは親権者(養育費を受け取る側)が、法的なアクションを起こさなければ生じません。

よって、支払いを催促するなど、回収するための行動を起こさなければペナルティは科されないのです。

そこで本記事は、養育費を払わない状況に直面している人の不明点を解消し、取るべきアクションが分かるよう、以下の内容をまとめました。

本記事を読んで分かること

法改正後の重いペナルティについて

養育費の免除が認められるケース

払わない養育費の請求方法

養育費問題を解決するポイント

そもそも養育費は子どもを扶養する義務を果たすためのお金で、法律上でも支払いを強く求められています。

しかし、支払い期間が長期間になりやすい養育費は、支払い義務者の状況や心境の変化によって払わなくなるケースも少なくなりません。

子どもの生活や教育をしっかり支えていくためにも、本記事を最後まで読み、養育費の義務や対処法について知識を取り入れていきましょう。

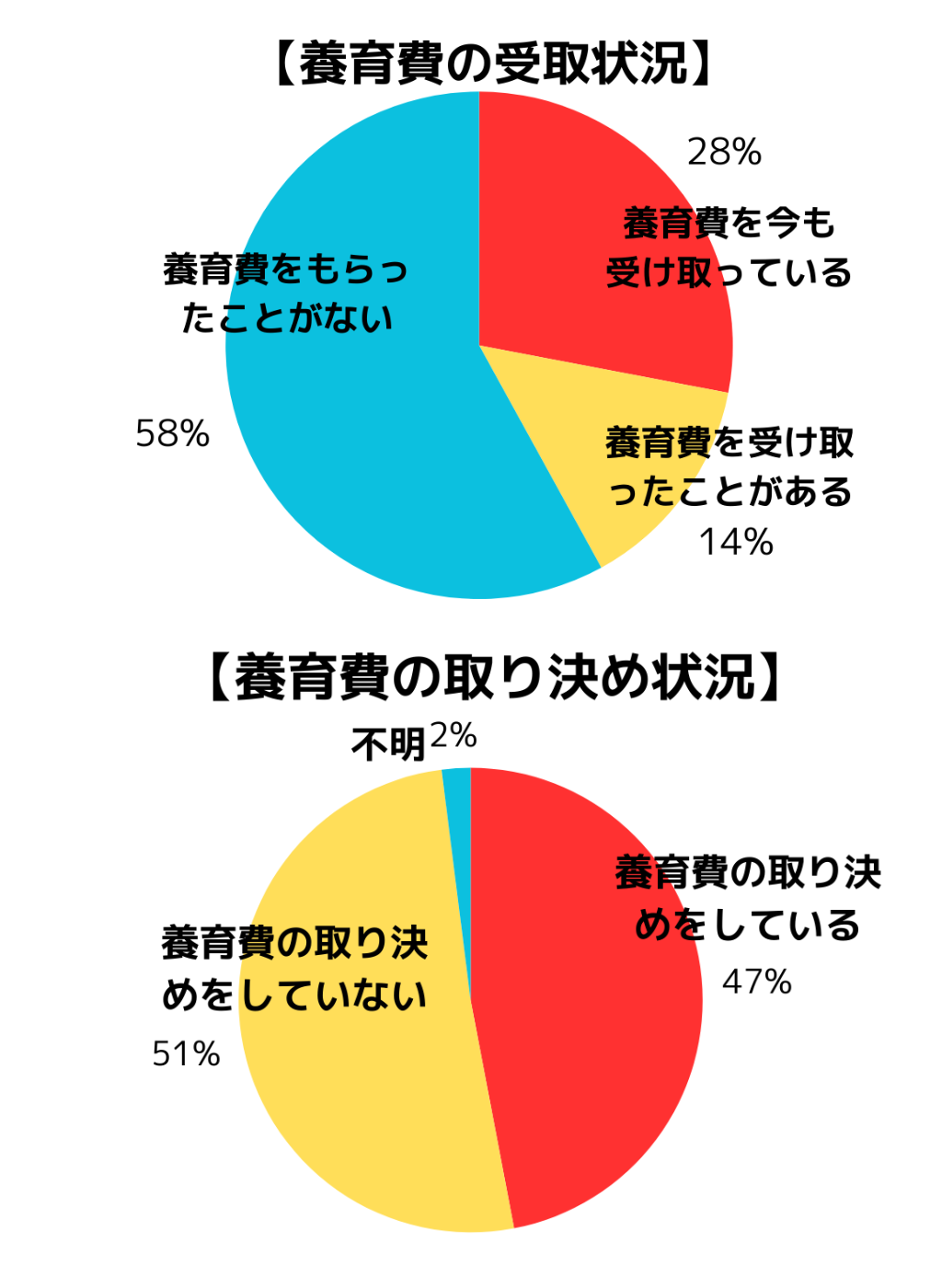

養育費を払わない親の割合

親は未成熟の子どもの養育費を支払う義務を負っています。

しかし、離婚してから養育費を払っていない割合は、50%を超えています。また、そもそも、父母間で子供の養育費に関する取り決めすらしていない割合も50%を超えています。このように、養育費の支払いをしていない人は数多く存在していることが分かります。

ただ、養育費は子どもの成長のために必要となる子供の生活費です。そのため、多くの人が養育費を受け取っていないばかりか、取り決めさえしていないからといって、養育費の払わないことが許されるわけではありません。後述するような様々なペナルティが存在しています。

養育費を払わないと科される法改正後の重い4つのペナルティ

養育費を払わないと4つのペナルティのいずれか、または複数のペナルティが科される可能性があります。

養育費には支払い義務があります。

しかし、実際の受給状況は約25%と少ない実情を受け、2020年に養育費の回収の実効性を高めるため、法改正が行われました。

改正内容には刑事罰を科す事項もあります。

養育費の不払いに対するペナルティや、実際の養育費の受給状況について詳しく解説します。

財産の差し押さえ

養育費を支払う義務があるにも関わらず、養育費を支払わない場合、財産の差し押さえをして未払い分を回収します。

差し押さえ対象として代表的なものは以下のとおりです。

- 現金、絵画、ブランド品、宝石、家具、家電など

- 土地や家などの不動産(取得が婚前でも支払い義務者の名義であれば差し押さえ可)

- 給与、預貯金

差し押さえは親権者が裁判所に申立てを行うことで強制的に支払い義務者の財産を差し押さえることができ、未払いの養育費を回収することができるようになります。

このような養育費の回収のために行われる差し押さえを『強制執行』と言い、強制的に行うことが認められています。

Tips!

効果的な差し押さえは「給与」と「預貯金」

上記の記載したように差し押さえ対象は様々ありますが、養育費の回収に効果的な差し押さえ対象は「給与」または「預貯金」です。その理由を解説します。

給与を差し押さえすると・・・給料を差し押さえると、給与の手取り額1/2が支払い義務者の勤務先から直接親権者(受け取る側)へ支払われるようになります。会社が親権者に直接払うため、毎月確実に養育費を受け取れるようになることが期待できるのです。

給与の差押えは、一般的には手取り額の1/4に制限されますが、養育費等の回収であれば手取り額の1/2まで拡大されています。

さらに、給与のように定期的に支給される権利の場合には、1回の差押えで継続した回収を行うことができ、何度も差押えの申立てをする必要がありません。

転職や退職によって再度払われない状況になることが不安になるところですが、退職金も差し押さえ対象に該当しますし、転職先の情報を把握できれば別途強制執行手続きを行うことで給与を差し押さえることが可能です。なお、転職先の情報については、後述する「第三者からの情報取得」によって収集することが期待できます。

預貯金を差し押さえすると・・・預貯金を差し押さえると、まとめて回収することが期待できます。給与のように差し押さえ範囲に制限がなく差し押さえることが認められているからです。

よって、預貯金額が大きい場合はまとめて回収することができるでしょう。ただし、預貯金の場合は強制執行1度につき1回の差し押さえとなります。まとめて回収できなかった場合、再度強制執行の手続きをしなければならないため、多くの預貯金を持っている場合に効果的です。

関連記事|養育費の強制執行をしてもお金が取れない場合の対応を解説

遅延損害金の発生

養育費を払わないと通常の借金のように“遅延損害金”が発生します。

養育費も民法で認められた金銭債務だからです。

民法上、遅延損害金の利率は年3%(法改正前の場合は年5%)と定められており、養育費の延滞金について取り決めがない場合でも適用されます。

もしも、公正証書等において延滞利率を取り決めている場合は、設定した利率を採用して算出された額の請求が認められます。

遅延損害金は支払い期限までに払われなかったすべて養育費に加算されるため、未払い期間が長いほど利息も大きくなります。

遅延損害金の計算方法は以下のとおりです。

▼遅延損害金の計算式

遅延金額 × 年率 ×(遅延日数÷365日)

例えば、利率3%が適用される状況で、月々5万円の養育費の支払いが100日間遅延している場合、遅延損害金額は以下のように算出できます。

【例】

月々5万円 × 年率3% ×(遅延100日÷365日)=遅延損害金 405円

Tips!

2020年の法改正で法定利率が変更になりました

以前の法定利率は年5%でしたが、民法の改正によって2020年4月1日から年3%に引き下がりました。

ただし、法定利率は取り決めたときの利率が採用されるため、法改正前(2020年3月31日以前)に養育費について取り決めた場合は年5%の利率で算出した額の請求が認められます。

6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

養育費の不払いそれ自体には刑事罰は課されません。

だからといって、養育費を払わなくてもよいということではありません。

養育費の差押えのために行われる「財産開示」を拒否等すると、刑事罰が科される可能性があります。

従来から、財産開示の拒否などには「30万円以下の過料」とい行政罰がありましたが、2020年の民法改正により『6か月以下の懲役または50万円以下の罰金』という重い刑事罰が科されるようになりました。

以下のような場合に刑事罰が科されるとされています。

刑事罰に該当するケース

・財産開示手続きに出頭しなかった場合

・虚偽の陳述を行った場合

財産開示とは、養育費の支払い義務を負う親が、自身の財産状況を記した財産目録を提出し、財産開示期日において、裁判所で財産状況を述べる手続きです。財産開示の手続きは、公正証書・確定判決・調停・審判といった書類(債務名義)により養育費の内容が確定していることが必要で、親権者の申立てにより開始されます。

財産開示の申立てがなされると、支払い義務者は財産開示に応じる必要があり、財産開示手続きを拒否したり、無視したりすると刑事罰を科されるおそれがあります。

また、虚偽の陳述・報告をした場合も刑事罰が科されます。

改正前のペナルティは刑罰ではない過料でしたが、改正後の「罰金」は刑罰ですので、罰金刑を受けると前科が付きます。

面会交流に影響が出る

養育費を払わないと面会交流に影響が出る可能性があります。

というのも、養育費の支払いを滞っている事実がある場合、親としての責任を果たしていないことに親権者は不安を抱き、子どもとの面会交流を拒否することは珍しくないことだからです。

ただし、本来親権者には面会交流を拒否することは認められません。面会交流を拒否することが認められるときは子どもに危険が及ぶケースのみと定められています。

例えば、以下のようなケースです。

子どもに危険が及ぶことが想定されるような特別な事情がない限り、面会交流は実施しなければならないとされています。

そもそも、面会交流は子どもが持つ権利であるうえ、法的な観点から見た場合、養育費と面会交流はそれぞれ別の制度です。

よって養育費の支払いを理由にして親権者が面会交流の決定を下せるわけではありません。

ただし、そうは言っても現実は養育費を払わない親に子どもを会わせることに不安を感じることは否めません。

養育費を支払わないことで子どもとの面会がスムーズにできなくなる可能性が高まるため、ペナルティの1つだと言えるでしょう。

法改正が行われた背景

2020年に法改正が行われたことで、養育費を払わないことへのペナルティが従来よりも一層重いものになりました。

その背景について解説します。

養育費の受給率の低さ

先ほど紹介したように養育費の受給率の低さが、法改正の一因になっていると言えるでしょう。

養育費を受給し続けている家庭は少数派で、ほとんどの家庭が養育費を受け取れていない状況であることが分かっています。

養育費を支払わないことに対するペナルティを重くすることで心理的なプレッシャーを与え、払わない状況になることを防いだり、万が一受給ができない状況になったときには回収しやすくなるようにしたりと支払い率の向上を狙っています。

強制執行する負担の軽減

法改正が行われた背景には強制執行(支払い義務者の財産の差し押さえ)を行う際の大きな負担も挙げられます。

というのも、従来の強制執行には、事前に申立人が差し押さえ対象の財産を特定しなければならず、この財産の特定が大きなハードルになっていたからです。

養育費の未払いに困っている場合は、別居・離婚していることがほとんどで、支払い義務者の住まい、預貯金口座などの最新情報を離婚後に共有していることは非常に稀です。

そのため、財産の詳細を知ることは多くの人にとって容易なことではありません。

さらに、強制執行をするためには、強制執行認諾文言付の公正証書や確定判決等の債務名義が必要となり、これを取得するためにも一苦労を要します。

このような背景から強制執行はハードルが高く、養育費の回収を諦めざるを得ないという現状がありました。

法改正では、強制執行の申立てをしやすい環境に変え、財産開示手続きの実効性を確保するために刑事罰も加えました。

養育費の回収に関する手続きが中途半端に終わることを防ぐ効果があるため、受給率のアップが期待できます。

養育費を払わなくて良い場合とは?

払わないことでペナルティが科される養育費ですが、払わないことを認めるケースもあります。

それは以下のような場合です。

払わないことが認められるケースについて1つずつ解説します。

払わないことに双方の同意がある

養育費を払わないことに双方の同意がある場合、親権者に対する支払いは免れます。

そもそも養育費は当事者間の話し合いで合意を得た内容が優先されるからです。

よって、どちらか一方が払わない、もしくは受け取らないと主張しているからと言って適用されるわけではありません。

双方の合意を得た場合のみ、払わないことが認められます。

ただし、当事者間の話し合いで払わないことに合意を得た場合でも、子どもから『扶養料』を請求された場合には支払い義務が生じます。また、払わない合意があったとしても、将来の事情の変更により養育費の請求を受ける可能性はあります。

子どもが請求できる『扶養料』については4章で詳しく解説しているので、気になる方は4章も参考にしてください。

支払い義務者がやむを得ない状況に陥っている

支払い義務者がやむを得ない状況に陥っている場合も支払いの免除や減額が認められます。

具体的に言うと、支払い義務者に収入がなく支払い能力がない場合です。

ただし、このような状況が認められる場合は以下のようなケースに陥っていることが前提です。

- 病気や怪我で働けなくなった

- 会社の都合でリストラにあい失職した

これらは故意や自己都合ではないことが条件です。よって「故意に怪我をした」「自己都合で起業した」「自分本位で退職した」などの理由によって無収入である場合、支払いの免除は認められません。

たとえ故意や自己都合ではない無収入に陥った状況でも、働ける能力があると判断された場合は養育費の支払い義務は継続します。

というのも、養育費の根拠は『生活保持義務』という義務にあり、自分の生活水準と同等の生活を扶養対象の子どもにも与え、保持することが求められています。

「生活が苦しい」「余裕が出たら払う」などの言い分は認められず、支払い義務者の生活レベルを落としてでも支払い続ける義務があるものです。

収入や財産がないことによる養育費の支払い免除は、よほどの状況ではない限り認められるものではありませんが、1つのケースではあります。

受取側の収入が想定以上に増えて支払い義務者を上回った

養育費を受け取る側の収入が大幅に増え、支払い義務者の収入を各段に上回っている場合、払わないことが認められることがあります。

養育費は双方の収入バランスで取り決めることが一般的です。

そのため、親権者の収入が支払い義務者の収入を大きく上回り、子どもを扶養し続けられる収入であると認められる場合、支払い免除または減額が認められます。

ただし、養育費を取り決めたときに、受け取る側の収入が上がることを想定していた場合は認められないでしょう。

また、子どもの状況によっては、受け取る側の収入が大幅に増えても認められないこともあります。

たとえば、「子どもが私立に通うことになり高額な教育費用を要する場合」「子どもに病気が見つかり高額な治療費が必要になる場合」などです。

このように養育費は取り決め内容や子どもの状況が大きく関わりますが、受け取り側の収入が想定以上に増えて支払い義務者の収入を大きく上回った場合は養育費の免除が認められる1つのケースとして挙げられます。

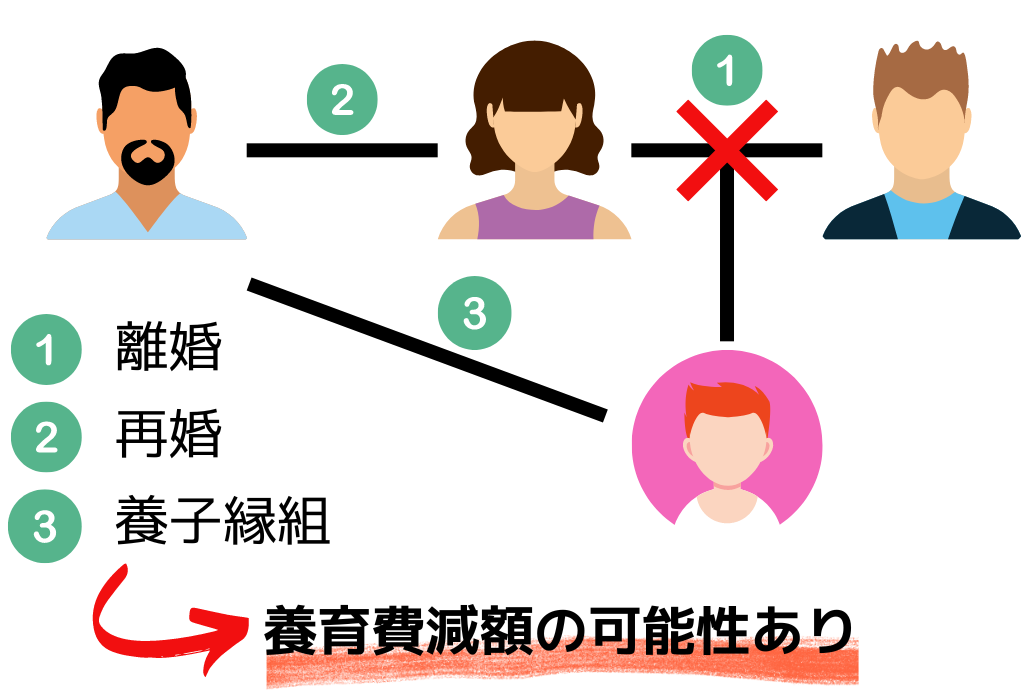

養子縁組をして子どもを扶養する人ができた

養育費を受け取る側が再婚し、さらに再婚相手と子どもが養子縁組をした場合は、養育費の支払いの免除、または減額が認められます。

なぜなら、養子縁組をした場合、再婚相手が子どもを扶養する“第一次的な扶養義務者”に移行するからです。

再婚相手に扶養義務が生じるため、実親が払う養育費の減免が認められるようになります。

ただし、免除や減額が認められる場合は、再婚相手に扶養できる収入や財産がある場合です。

再婚相手が病気や怪我など、正当な理由によって働けない状況であると認められる場合には、支払い免除や減額が認められない場合もあります。

Tips!

再婚をしても養子縁組をしていない場合は、再婚相手に扶養義務が生じていないので、養育費を払わないことは認められません。ただし、再婚相手に十分な収入があり、再婚相手によって事実上扶養されている場合には、たとえ縁組をしていなかったとしても、養育費の減額が認められる可能性があります。

関連記事|父母の再婚で養育費は減額される?養育費の減額と手続きを弁護士が解説

子どもが社会的自立をした

子どもが社会的に自立をした場合は、養育費の支払いを取り決めた期間内であっても養育費を打ち切ることができます。

具体的には子どもが以下のような状況になった場合です。

- 子どもが就職をして安定した収入を得られるようになった

- 結婚をした

養育費とは、子どもの社会的・経済的に自立するまで扶養するお金なので、一般的に社会的に自立したと認められる状況であれば、養育費の打ち切りは認められます。

ただし、「成人した」という理由で打ち切ることは認められません。成年年齢であっても大学に在学している状況である場合は社会的にも経済的にも自立をしているとは認められないからです。

子どもが自立した生活を送っている状況である場合が、養育費の払わない理由として認められます。

-

自己破産した場合に養育費の義務はなくなりますか?

-

自己破産をしても養育費の支払義務はなくなりません。

自己破産をして免責決定を得ると、破産者は借金から解放されるのが原則です。しかし、破産前に発生している養育費の支払義務は、免責されない義務と定められています。そのため、養育費の支払義務者が自己破産をしても、免責されることはありません、また、破産開始決定後に発生する養育費は、そもそも破産の対象となる債権にはならないため、免責されません。

よって、たとえ自己破産をしたとしても、引き続き養育費を支払う義務を負い続け、支払いを怠ると強制執行を受けることになります。

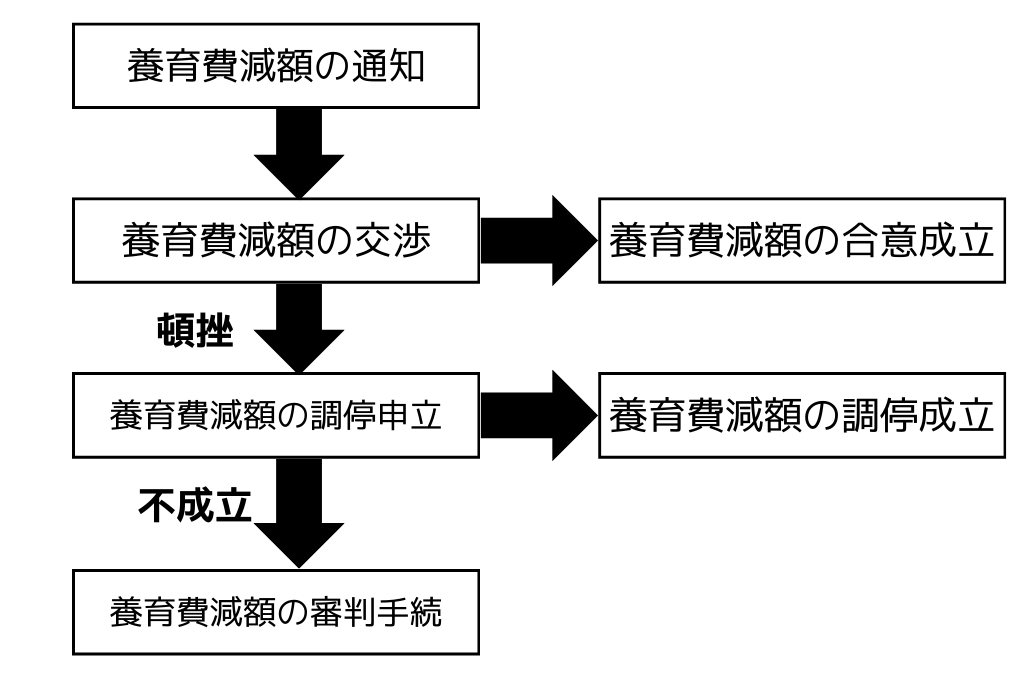

養育費は減額できる?

養育費を取り決めても、いかなる事情が生じても減額できないわけではありません。

養育費の取り決めをしてから、養育費の金額を維持できないような重要な事情の変更が生じれば、養育費の減額をすることが認められています。

例えば、再婚に伴い、連れ子を養子縁組したり、新たに子供が出生することなどで扶養家族が増える場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。また、収入の大幅な増額や減額の場合も養育費を減額できる可能性があります。ただし、養育費の合意をした時点で既に予期できた事情の変更であれば、養育費の減額は認められないこともあるため、注意が必要です。

養育費の減額は、自動的に生じるわけではなく、養育費の減額を求める意思表示をしてから生じます。

意思表示をしてから、父母間で養育費減額の話し合いをするのが通常です。しかし、話し合いによる解決が図れない場合には、家庭裁判所に対して養育費減額の調停申立てをすることになります。

養育費の金額が収入額や生活状況から高すぎると考える場合には、まず弁護士に相談するのも選択肢の一つといえます。

養育費の減額が認められる場合

養育費の減額が認められる条件は、以下のようなケースが挙げられます。

- やむを得ない事情で収入額が減った、あるいは、無職となり収入が無くなった

- 自身(支払う側)が再婚して、扶養家族が増えた

- 権利者側が再婚した上で、再婚相手と子どもが養子縁組した

- 親権者(受け取る側)の収入が増えた

養育費の減額が認められない場合

以下のケースでは、養育費を減額できる事情の変更には当たらないなどから、養育費の減額ができないこともあります。

- 面会交流の回数が少ない、もしくは会わせてくれないから養育費を減額したい

- 受け取る側が再婚したあるいは彼氏ができたから養育費を減額したい(養子縁組はしていない)

- 借金の返済のため養育費を減額したい

- 相場よりも高い金額で取り決めてしまったことに気付き、養育費を減額したい

- 養育費を減額させるために、収入が減るとわかっていてあえて転職した場合

- 養育費を払いたくないので、就労能力がないわけではないのに、わざと仕事をしていない場合

養育費の減額手続きの流れ

養育費の減額請求は次の流れで進めていきます。養育費減額のプロセスを紹介します。

①まずは、義務者から権利者に対して養育費減額の請求をします。請求は、内容証明郵便を用いることが一般的です。

②続いて、父母間で養育費減額の話し合いを行います。話し合いにより合意ができれば、合意書や公正証書を作成するようにします。

③話し合いが進展しない場合には、養育費減額請求調停を申し立てます。

④調停不成立の場合は養育費減額審判へ移行します。

養育費を払わない相手への請求方法

養育費の支払い義務があるにもかかわらず養育費が支払われていない場合、どのような方法で請求し、回収すればいいのかを解説します。

5章で詳しく解説しますが、養育費には5年の消滅時効があるため、時効を迎える前に対処するようにしましょう。

養育費についての公正証書等がない場合

公正証書や確定判決・調停調書等がない場合は以下の手順で請求を行い、回収を目指します。

公正証書がない場合は「そもそも養育費の支払いが必要なのか?」という話し合いからスタートします。

話し合いから回収までの流れについて解説します。

養育費請求調停

まずは、養育費請求調停を申し立てます。

調停では裁判官1人と、調停委員2名で構成された調停委員会が進行します。

申立人と相手方の双方の主張をすり合わせながら話し合いを持ちますが、調停委員をはさんで話し合いが進められるため、当事者同士が顔を合わせて話し合うことはありません。

養育費について話し合いを進める際にはたとえば、以下のような内容があります。

「養育費を支払うか、支払わないか」

「養育費はいくらに設定するか」

「支払うタイミングや支払い方法について」

「いつまで養育費の支払いが必要か」 など。

調停では当事者の都合に合わせて、およそ1~2ヶ月に1回のペースで開かれ、問題が解決するまで調停を重ねます。

原則として本人以外の同席は認められていませんが、弁護士は同席することが認められています。

有利な内容で調停を成立させたいのであれば、弁護士に依頼するとよいでしょう。

この調停で合意ができたら、合意内容が記載された『調停調書』という法的効力を持つ書面が交付されます。

調停で合意したにもかかわらず、養育費の支払いが行われない場合は『調停調書』を使って強制執行することが可能となります。

もしも「調停で合意できない」「相手が出廷しない」などで調停が不成立になった場合は次の審判へ進みます。

審判

調停で解決できなかった場合、自動的に『審判』に移行します。

審判とは、裁判官がする養育費等の事項について終局的な判断をする裁判で、裁判官は主に以下のポイントを判断材料にして養育費を取り決めます。

- 当事者の年収

- それぞれの環境(家族の人数や年齢、状況)

- 養育費の標準的な算定方式

- 調停での話し合いの内容・経緯

審判では、当事者から事情を聴き取る審問を行う場合もあれば、審問を行わずに提出された主張書面や証拠のみで審理される場合もあります。

審判手続きにおいても、当事者間の話し合いによる解決が図れない場合には、裁判所が養育費に関する審判をします。

審判書を受け取ってから2週間以内に高等裁判所に対して不服申し立て(即時抗告)をしなければ、審判は確定します。

確定した審判で定められた養育費を支払い義務者が怠った場合、強制執行の手続きに入ることが可能です。

強制執行

調停または審判を通じて合意に至った契約内容には、法的効力を持つ契約書(調停調書または審判書)が発行されるため、強制執行に移ることができます。

強制執行の手続きから回収までの流れは、下記で解説する『養育費について記載した公正証書がある場合』へお進みください。

財産開示と第三者からの情報取得

養育費の義務者の財産の詳細を知るために、財産開示と第三者からの情報取得といった手続きを活用します。

財産開示は、義務者本人に財産目録の提出と財産状況の陳述をさせる制度です。

第三者からの情報取得は、市町村・法務局・金融機関から、義務者の財産情報を提供してもらう手続きです。市町村からは義務者の勤務先情報を、金融機関から預金口座の情報などを取得できます。

養育費について記載した公正証書がある場合

『取り決め内容を守らなかった場合は強制執行する』と定めた公正証書を作成している場合は以下の流れで請求や回収を行います。

順番に解説します。

裁判所に申立てる

裁判所に必要な書類をそろえて差押えの申立てをします。

申立てを行う裁判所は、養育費を払わない人の住所地を管轄している地方裁判所にて行ってください。

必要書類とは以下の書類です。

公正証書がある場合の申立てに必要な書類

- 債権差押命令申立書

- 債務名義または公正証書

- 債務名義の送達証明書と確定証明書

- 執行文(調停調書や審判書は不要)

- 資格証明書(当事者や第三債務者が法人の場合)

- 各種目録(当事者目録・請求債権目録・差押債権目録)

- 相手に送る宛名付封筒

差し押さえ命令の発令

書類に不備がないことを確認できれば、裁判所は差し押さえ命令を発令します。

差し押さえ命令は、第三者機関(勤務先や銀行など)に送達され、その後、義務者本人に対して送達されます。

取り立て

申立人には差し押さえ命令が伝達された日が記載された通知書が届きます。

その日付から1週間経過すると、申立人に取り立ての権利が発生するので、取り立てを実行することができます。

取り立ては債務者に連絡するのではなく、差し押さえ対象の勤務先や、銀行、生命保険株式会社など第三者機関に連絡し、やり取りを行って未払い分の回収をします。

回収ができたら裁判所に『債権取立届兼取下書』という書類を通して報告し、手続きは完了です。

確定判決がある場合

養育費の金額を定めた確定判決があれば、差押手続きを行うことで未払いの養育費を回収することができます。確定判決とは、これ以上の上訴(控訴・上告)できない判決をいいます。

離婚調停をしたものの調停が不成立となれば、訴え提起により離婚裁判に移行することになります。子供のいる夫婦であれば、子の親権者の判断とともに養育費に関する判断も示されるのが通常です。

家庭裁判所や高等裁判所で示された判決に対して、2週間以内に控訴や上告しなければ判決は確定します。

養育費に関する判断が示された判決が確定すれば支払義務者の資産を差し押さえることができます。

認知請求をする

認知とは、父親が子を自分の子どもであることを承諾することです。認知することで、婚姻外で生まれた子と父との間で法律上の親子関係が生じます。

父親が子の認知すらしてない場合、養育費の前提となる法律上の親子関係がない以上、父親に対して養育費の請求をすることができません。

そこで、母親は、父親に任意で認知をしてもらうように促します。任意で認知をしない場合には、家庭裁判所に対して、認知の調停申立てをします。調停が成立しない場合には、認知の訴えを提起することになります。

これらプロセスを経て、法律上の親子関係が成立すれば、養育費の調停申立てを通じて養育費の請求を行うことになります。

大阪高等裁判所平成16年5月19日

幼児について認知審判が確定し、その確定の直後に養育費分担調停の申立てがされた場合には、認知された幼児の出生時に遡って養育費の分担額を定めるのが相当であると判断されました。

子ども本人から『扶養料』を請求することもできる

養育費は父母が取り決めるものですが、『扶養料』は子どもが直接的に非監護親へ請求することが認められている費用です。

経済的に扶養を受けられていない状況であれば、子どもから請求することが可能です。

ここでは子どもから請求をする『扶養料』の概要と、請求手順について解説します。

扶養料の請求について

扶養料の請求は、未成熟な子自身が扶養義務を負う親に対して必要な生活費の支払を求めるものです。

扶養料は、親の子供に対する扶養義務が根拠となっており、養育費とは異なり、親権者ではなく未成熟な子供本人が請求します。

扶養料という別枠が用意されている理由は、父母間で取り決めた養育費の内容や、実際の支払い状況が必ずしも子どもの扶養に充足しているとは限らない場合もあるからです。

たとえば、「養育費の不払いに合意しているために生活に支障が出ている」「進学したいけど養育費が払われず資金がない」などの場合に、子ども本人が請求を行うことで問題が解決されるケースがあります。

実際には扶養料を請求するケースは少ないですが、養育費を払わない問題を解決する手段の1つでもあることをおさえておきましょう。

子ども本人が扶養料を請求する場合の手順

子ども本人から扶養料を請求する場合、以下の手順で進めます。

扶養料も養育費の取り決め方法と同じです。手順に沿って解説します。

親子で話し合いを持つ

まずは非監護親に経済面で困窮している状況を伝え、扶養料を請求したい旨を伝えます。

もしも交渉することに不安を感じていたり、相手と話すことが困難だったりする場合は弁護士に相談してみてください。

本人が交渉を行う場合でも、弁護士が交渉を行う場合でも、相手と合意が得られたら手続きは完了です。

取り決めた内容を公正証書で定めておくと、もしも扶養料の支払いが行われない場合に強制執行を行えます。公正証書にして手続きを完了するようにしましょう。

家庭裁判所に申立てを行う

親子間での話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない状況の場合、家庭裁判所に申立てを行います。

申立てを行う裁判所は扶養義務者の住所地の家庭裁判所、または当事者間で合意を得た家庭裁判所です。

申立てに必要な書類は以下のとおりです。

- 申立書と事情説明書その写し1通

- 申立人の戸籍謄本

- 扶養義務者の戸籍謄本

調停・審判

調停では養育費の取り決め時と同じく、調停委員が立ち会い、双方から事情を聞き調整をしながら扶養料について取り決めをしていきます。

やり取りは調停委員が行うため「顔を合わせたくない」「話し合いをしたくない」というケースでも、話し合いを進めることが可能です。

調停では当事者の都合に合わせて、およそ1~2ヶ月に1回のペースで開かれ、問題が解決するまで調停を重ねます。

もしも、調停で合意を得られなかった場合、審判に移ります。

審判では裁判官によって扶養料に関する終局的な判断が下されます。裁判官が扶養料の取り決めについて判断する材料は主に以下の内容です。

- 扶養義務者の収入

- 扶養料に対する双方の主張

- 環境や事情

- 子どもに関する資料

- 調停での話し合いの内容

調停や審判で下された内容は法的効力を持つ書面になるため、扶養料の未払いが生じた場合は強制執行をすることができます。

扶養料の合意を得たにもかかわらず払わない状況になった場合、強制執行の流れの章を参考にして取り立てを行ってください。

【注意!】養育費には時効がある

養育費には時効が存在することをおさえておきましょう。

時効となった養育費には、前述したような手続きを踏んでも請求が認められない場合もあります。養育費を請求できるケースや期限について解説します。

養育費の消滅時効は5年

養育費の消滅時効は5年と定められています。

2020年の民法改正では消滅時効の規定が変更され、『請求できることを知った時から5年、または行使できる時から10年』に統一されました。

ただし、養育費について、法改正の前後で消滅時効期間に変更はありません。

よって養育費の消滅時効は改正前後にかかわらず、5年が消滅時効になります。

たとえば、10年間養育費の支払いが滞っているケースであっても、請求できるのは5年分ということです。

養育費の未払い請求をするのであれば、時効が訪れる前に請求手続きをしなければいけないことをおさえておきましょう。

調停や審判を経た養育費の消滅時効は10年

養育費の消滅時効は他の債権と変わらず5年ですが、調停または審判の手続きで決められた養育費の場合は10年が時効期間になります。

ただ、10年の消滅時効の対象となるのは、調停成立時や審判確定時に既に支払期限の到来している養育費(未払養育費)に限定されます。これらの時以降に支払うべき時が来る養育費は原則とおり5年の時効となります。

時効は止めることができる

養育費の時効は一時的に止めることができます。

時効の進行を止める措置が取れれば、未払いから5年近く経過しているときでも消滅せず請求対象にできる可能性もあるため参考にしてください。

養育費の時効を更新(中断)できる措置とは以下のようなものです。

| 時効を更新できる方法 | 内容 | 具体例 |

| 裁判上の請求による更新 | 裁判上で養育費の請求を行うと、裁判手続きが終了するまで時効の完成が猶予されます。裁判手続きの結果、権利が確定すれば時効が更新されます。 | 養育費調停の申立て |

| 強制執行による更新 | 強制執行を申立てた場合、強制執行が終了するまで時効の完成が猶予されます。強制執行が取り下げられずに終了すれば時効は更新されます。 強制執行を申立てて取り下げをした場合でも、6か月間の時効猶予が与えられます。 |

強制執行(給与や口座などの差し押さえ) |

| 債務承認による更新 | 支払い義務者が自身に支払い義務があることを承認した場合、承認した時から時効がスタートします。 | 承認に関する誓約 |

| 催告 | 相手へ養育費の請求をしたら、請求したときから数えて6か月間は時効の完成に猶予が与えられます。 | 内容証明郵便での請求 |

時効が迫っていて、申立てを行ったり、債務の承認を得たりなどの時間がない場合は、内容証明郵便などで催告をすることで6か月間の猶予が与えられます。

養育費問題を解決するときに選ぶべき弁護士のポイントとは

養育費問題を抱えているときには、養育費の問題について詳しい弁護士を選ぶことがポイントです。

見るべきポイントは以下のとおりです。

弁護士にも得意不得意の問題がありますし、料金体系もそれぞれで異なります。

弁護士選びをする際のポイントについて解説します。

養育費問題を解決するときに注目したい弁護士のポイント

離婚問題の解決実績がある

調停や裁判以外の解決方法を持っている

リスクなど不利な点にも説明がある

明瞭会計である

離婚問題の解決実績がある

離婚問題の解決実績がある弁護士かは必ずチェックしましょう。

なぜなら、養育費の問題は離婚時に伴っているケースが多く、養育費の問題も同時に解決しているからです。

問題解決の実績が多ければ、実績をもとに解決方法を導いたり、交渉を優位にしたり、手続きをスムーズに進めたりなど多くのメリットが生まれます。

まったく別のジャンルを扱っている弁護士ではなく、離婚問題を解決している実績にフォーカスを当てて探すことがおすすめです。

調停や裁判以外の解決方法を持っている

相談する際は、調停や裁判以外の解決方法を提案してくれるかも注目するようにしてください。

なぜなら、調停や裁判は依頼者の大きな負担となるものだからです。

調停や裁判は決着を決める手段でありますが、状況によっては別にも解決できるやり方がある場合もあります。

親身で経験豊富な弁護士であれば、依頼者の負担を少しでも軽減するよう様々なアドバイスを持ち、提案しながら解決に導いてくれるはずです。

頼りがいや信頼できるポイントにもつながるはずなので、提案する解決方法にも注目をするようにしてください。

リスクなど不利な点にも説明がある

依頼者にとってリスクや不利益になる点にも説明があり、依頼者の承諾を得たうえで問題解決へ進む弁護士を選ぶようにしましょう。

なぜなら、養育費を回収するために行う調停や裁判、強制執行にはリスクやデメリットも生じるからです。

依頼に従順に従う弁護士ではなく、弁護士だからこそ分かるリスクにも目を向けて説明してくれる弁護士を選ぶようにしてください。

明瞭会計である

弁護士費用が分かりやすく、明確であるかも確認しましょう。

弁護士費用は決して安いものではありませんが、後々になって様々な料金がプラスされ、想定していたよりも高額な報酬を請求されるケースもあるからです。

弁護士によって報酬額の算出基準は異なります。支払い方法や支払い期日、追加料金の有無など、不明瞭な点がないことをよく確認してください。

養育費の支払いに関するよくある質問

養育費の支払いについて、様々な相談が寄せられます。以下では典型的な相談事例を紹介します。

養育費を払わないと捕まりますか?

養育費を払わなかったとしても、逮捕されたり刑事罰を受けることはありません。

確かに養育費を支払うことは法的な義務です。養育費の支払義務を怠れば、預貯金や給与を差押えられるおそれはあります。しかし、民事上の責任とは別に刑事罰を受けることはありません。

ただし、養育費の支払いを怠ると、財産開示の申立てがなされる場合があります。この財産開示においても虚偽の供述をしたりすると、刑事罰を科されることはあります。

養育費を払わないことで差し押さえされた場合は会社に知られますか?

養育費の差押えを受けた場合に直ちには会社に知られません。

例えば、養育費の義務者の預貯金や不動産を差押えたとしても、その事実を会社には知る術がありません。ただし、義務者の給与を差押えた場合には、会社は養育費の不払いの事実を知ることになります。

離婚時に養育費を払わないと言われたらどうすればいいですか?

離婚に際して、養育費を払わないと言われることはよくあります。しかし、相手方に養育費を支払う意思がなくても、諦める必要はありません。

養育費の支払意思がないのであれば、交渉を進めても合意できる可能性も乏しいかもしれません。そのため、速やかに養育費の調停申立てをしましょう。

調停手続を通じて、調停委員の仲裁により合意に至ることも多くあります。

しかし、調停の甲斐なく合意に至らない場合、審判手続に移行します。審判手続では、裁判官が養育費の判断を下します。それでもなお、養育費を支払わない場合には、義務者の資産を差押えをしましょう。

養育費は何歳から何歳までもらえますか?

養育費は、子供が未成熟である間もらうことができます。

養育費の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、養育費の終期は、20歳とされるのが一般的です。ただし、20歳よりも前に仕事に就いて自立して生活できる状態となれば、養育費の支払は終了します。

過去の養育費はどこまで遡って請求できますか?

養育費にも時効があります。養育費の不払いを放置すると時効によって消滅してしまいます。

当事者間の合意により養育費が決められた場合には、養育費の時効は5年です。公正証書により確定している場合も同じです。

他方で、調停や審判により養育費の取り決めがされた場合には、調停や審判時に既に支払期限が到来している養育費の時効は10年となります。将来分の養育費については、その時効は5年となります。

養育費に関するお悩みは難波みなみ法律事務所に相談しよう

養育費で困っていることがあれば難波みなみ法律事務所へご相談ください。

当事務所は経験豊富な弁護士が在籍し、離婚や養育費に関する案件を数多く手がけ、解決しています。

町のお医者さんにかかるような身近な弁護士であることを心がけていますので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

養育費が払われない場合、様々なペナルティが科されることが認められています。

しかし、ペナルティを科して未払い分を回収するには、受け取り側の知識と行動力がなければなりません。

実際には多くの人が養育費が支払われない状況に直面していますが、諦めてしまっていることも多いことが現実です。

養育費の回収は精神的にも時間的にも負担がかかるものですが、養育費は子どもの権利でもあり、子どもの生活や教育を支える存在でもあります。

養育費問題を抱えているなら、サポートしてくれる弁護士を味方につける方法も視野に入れて対処していくようにしましょう。

難波みなみ法律事務所は養育費の問題に真摯に取り組みます。相談は無料なので、まずはお気軽にお話をお聞かせください。